2018/2019德語劇作評論與綜述

——兼論后戲劇時代文學危機

陸佳媛

(江蘇理工學院 外國語學院,江蘇 常州 213001)

一

德語戲劇歷史源遠流長,從早期帶有宗教祭祀性質的表演到啟蒙運動時期以萊辛為代表的市民戲劇的興起,再到如今正熱的“后戲劇劇場”(1)“后戲劇劇場”由德語Postdramatisches Theater翻譯而來。對于此種翻譯,國內目前也有爭議,有學者認為應翻譯為“后劇本戲劇”“后文學戲劇”等,爭議焦點在于“劇場”二字。Postdramatisches Theater一書的翻譯經與原著作者溝通,認為“后戲劇劇場”相較其他幾種稱謂在表達上更合適,并在《雷曼的后戲劇與中國的劇場》一文中對選擇“劇場”而非“戲劇”的緣由作出了詳細闡述。筆者認為“后戲劇劇場”無論從形式還是內容上考慮,都與德語原意更為契合,故此篇文章將沿用“后戲劇劇場”這一稱謂。,毋庸置疑,這其中布萊希特攜其富含思辨意義的戲劇作品活躍于舞臺的歲月是德語戲劇最為璀璨的時期。布萊希特將德語戲劇推上世界舞臺的高度,使之熠熠生輝,哪怕時至今日,談論起德語戲劇,布萊希特也必定是無法繞開的重要話題。在縱觀德語戲劇史的基礎之上,德國著名戲劇專家、吉森大學應用戲劇系(2)德國吉森大學是全德唯一一所設有應用戲劇系的大學。該專業于1982年由安德烈·沃斯與漢斯·蒂斯·雷曼共同創建。建系30年來為德國當代舞臺藝術的發展輸出了大量人才,其中包括Réne Pollesch, Gob Squad, She She Pop, Rimini Protokoll, Showcase Beat Le Mot等知名戲劇人士與戲劇團體。的創建者之一漢斯·蒂斯·雷曼(Hans-Thies Lehmann)認為在20世紀70年代之后,德語劇場逐漸邁向“后戲劇劇場”,而后布萊希特時代亦已來臨。橫向來看,彼時的中國在歷經“文革”的洗禮之后,搬演的第一部外國戲劇便是布萊希特的《伽利略傳》。此劇在中國的首場演出便引起轟動,演出一票難求。這部劇的巨大成功如平地驚雷,激起了國內大批戲劇人士對布萊希特的興趣,他們爭相研究其新穎的戲劇理論與戲劇創作,甚至有意將其塑造為斯坦尼斯拉夫斯基的對立面,將其貼上“先鋒”的標簽,鍛造為批判現實主義作品的武器,如此種種皆昭示著布萊希特熱潮已然形成,且這一熱潮在中國至今依舊未退。這就不由得令人產生這樣一個疑問,在德國屬于歷史先鋒派的布萊希特在當今的中國依舊被推崇為“先鋒”,這是否說明中國戲劇的發展滯后于西方?德國戲劇導演、戲劇理論家安吉·布德(Antje Budde)認為德語戲劇史與中國戲劇史的發展呈相反方向,簡言之,德語戲劇由現實、自然走向符號、姿勢,而中國戲劇則從傳統戲曲的寫意走向話劇的寫實。[1]無論是西方戲劇還是中國戲劇都在其各自發展的道路上遇到過瓶頸,當然也實現過突破,因此,中國戲劇史同樣厚重,不應妄自菲薄。值得一提的是,在文化交流互動頻繁的今天,跨文化戲劇方興未艾,雙方戲劇發展的交匯水到渠成,就連如今面臨的危機與困頓也有諸多相似。中國當代戲劇雖未被冠上“后戲劇”之名,但卻也顯露出不少后戲劇劇場為人詬病之處,后戲劇時代之殤不容忽視。

后戲劇這一概念的孕育最早可追溯至1985年,吉森大學應用戲劇系教授赫爾加·馮特(Helga Finter)指出,當代德語戲劇已逐漸脫偏離“奉文本為尊”這一金科玉律。戲劇專家、吉森大學應用戲劇系創建者之一安德烈·沃斯(Andrzej Wirth)隨后于1987年明確提出了“后戲劇”這一稱謂,用以概括一些當代的戲劇形式[2]。經過數年潛心研究,雷曼于1999年賦予“后戲劇劇場”這一概念以理論基石并佐以具體例證,清晰而系統地描述了“后戲劇劇場”。雷曼定義下的后戲劇劇場對戲劇領域一貫信奉的文本至上提出質疑,倡導各種舞臺要素的平等。雷曼在《后戲劇劇場》一書的前言部分便直言不諱地指出:“本書的論述將著重于劇場藝術。文本僅被視為劇場創作的一個元素、一個層面、一種‘材料’,而不是劇場創作的統領者。”[3]3雷曼多次指出在傳統的戲劇劇場中文本至高無上的地位,例如“文本統治著戲劇劇場”,“文本依然是主導的”,“角色臺詞的重要作用是文本中心性的體現”等[3]9。而其提出的后戲劇劇場與傳統的戲劇劇場之間的一個顯著區別便是文本所處的地位不同。

如今,距“后戲劇劇場”這一概念在德國明確提出已過去20年整,在中國,距《后戲劇劇場》(3)早在2006年《戲劇》雜志就刊登過后戲劇劇場相關介紹以及《后戲劇劇場》一書的節譯。完整的中譯本《后戲劇劇場》于2010年正式出版。一書的出版流通也近10年。從德國當代戲劇發展的脈絡中可以清晰地看到,自從應用戲劇系創建以來,戲劇便迫不及待地從文學母親的襁褓中掙脫出來,迅速走上了獨立成長的道路。潛移默化之中,似乎后戲劇劇場,一個區別于傳統戲劇劇場的藝術領地,應視文本為“洪水猛獸”,敬而遠之。而重要的事實卻一再被忽視,雷曼提出“后戲劇劇場”這一概念的初衷并非要將文本清除出場,盡管雷曼多次強調在后戲劇劇場中,文本只是其中的一個部分,但這絕不意味著后戲劇劇場可以被簡單地解讀為摒棄劇本或文學性的劇場。雷曼認為:“以前,劇場藝術要求一致性、整體性、和解與意義。而現在,劇場藝術開始為不一致、部分性、荒誕、丑惡伸張權利……后戲劇劇場并不能被看作一種與戲劇毫無關系的劇場藝術。它其實是戲劇的延伸,是戲劇展開了自身中解體、拆卸和解構潛質而發展出的一種概念。”[3]41然而,專家的誤讀,媒體的夸大其詞與推波助瀾,加之藝術家們標新立異、奪人眼球的需要均加劇了當代劇場與戲劇文本的對立。要“新”要“潮”就應摒棄文本,讓文學靠邊站的“先鋒”話語無論是在德國還是在中國都不絕于耳,以此為準則的“先鋒”實踐自然也不再需要劇本文學的支撐。針對此現象,國內不少學者指出其中弊端,例如董健在《關于中國當代戲劇史研究的幾個問題》一文中指出了當代中國劇場的種種亂象:“首先,強化戲劇作品的物質外殼,以舞臺裝飾的華麗‘奇觀’掩蓋戲劇精神內涵的貧弱或荒謬……其次,戲劇之舞臺性的強化大都以排拒作為思想載體的文學為代價……再次,與以上兩點相聯系,戲劇之‘玩’的功能被大大膨脹,其觸人情思、給人美感的功能大大削弱。”[4]

中國戲劇的歷史源遠流長,其中作為中國傳統文化瑰寶的戲曲功不可沒,但作為舶來品的話劇,其在中國的扎根、萌芽、生長也不過100余年,確實存在根基薄弱的問題。話劇的受眾群體始終集中于大城市,并未全面輻射到農村與城鎮地區。因此,當80年代改革開放政策初步實施,社會生產生活方式發生劇烈變化時,電影、電視迅速成為大眾媒體,占據人們的業余生活,而大量省級話劇院則被迫解散,話劇的生存空間被極度壓縮,傳統戲曲顯然在這波洪流之中也未能幸免。面對新媒體發起的挑戰,戲劇需要自救與革新。早在20世紀70年代末,中國話劇便走上了求新求變的實驗之路。牟森、張獻、林兆華、孟京輝等導演在數十年的探索道路上為中國話劇的發展贏得了新的生存空間,與此同時,中國當代戲劇身上的“后戲劇”特征也愈加明顯。不容忽視的現實在于,面對強勁的新媒體對手,中國戲劇的發展依舊舉步維艱。此外,董健所提到的種種亂象也在這一探索的過程中屢見不鮮,這對中國戲劇的健康發展無疑增加了阻力。田本相對于中國戲劇衰落的擔憂也并非危言聳聽,而是時刻在中國戲劇人士耳邊敲響警鐘。

近年來,國內關于后戲劇劇場的討論熱度不減,探究角度多樣化,有學者另辟蹊徑,提出借由后戲劇劇場去挽救戲劇劇場,認為想要與雷曼的“后戲劇劇場”對抗,從美學上挽救“戲劇劇場”,需從哲學上先去拯救這個被后現代哲學解構掉的世界,在“解構”中重新去確立社會的政治經濟結構,在對“我”的毀滅中重新去恢復關于人類的“主體性”,在“分延”中重新去建構世界的意義和價值。[5]當然,也有學者認為,戲劇劇場并未像媒體所宣揚的那樣危在旦夕,需要挽救,而是依舊充滿活力,且正以盎然勃發之姿占據戲劇界的主流位置,與之相對的后戲劇劇場則被大加撻伐,甚至被冠以“異常熱鬧的‘文盲’戲”[6]之名。持此論點的作者認為西方先鋒派的真正熱潮已過去數十年,誠然作者在此注明了“德國可能是個例外”,但從“可能”二字可看出,作者并未完全打消疑慮,且德國作為西方的重要組成部分,在論及西方戲劇文化之處自然也無法獨善其身。戲劇領域經年累月的百家爭鳴雖是好事,但確實也帶來了某種程度的混亂。在此,筆者試圖以2018/2019年德語戲劇界的十部代表性作品為例,剖析后戲劇劇場概念在20年中給當代德語戲劇帶來的切實影響,以期為解惑“德國是否真是一個例外”提供參考。

二

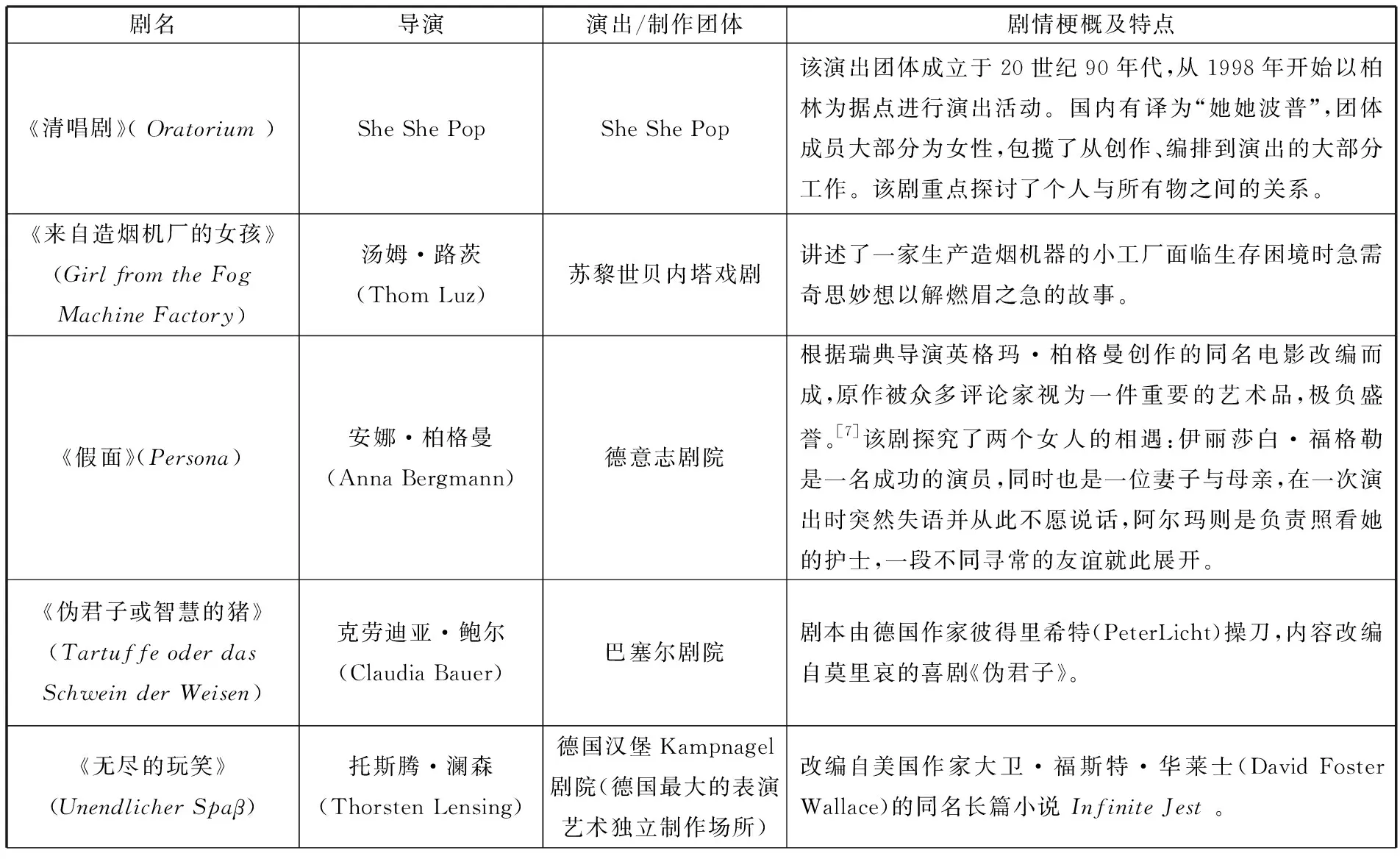

2019年,柏林戲劇節(4)柏林戲劇節為世界三大戲劇節之一,每年由德國聯邦文化基金會出資舉辦,由7名戲劇專家組成獨立的評審團,選出德語區上一演出季中十大最值得關注的劇作。一般每年1月份出結果,被選中的劇作則于5月至柏林進行展演,2019年為第56屆柏林戲劇節。——這一場戲劇界的盛會從5月3日持續至5月19日。作為最重要的德語戲劇盛典,柏林戲劇節按照慣例遴選出十部“最值得關注的德語劇作”,這些劇作并不以“最佳”或“最優秀”作為前綴,而是盡力摒除評審的主觀好惡,選出能代表德語戲劇某一方面卓越成果的作品,以彰顯德語戲劇的多樣化面貌為最高目標。評審對選材、劇場美學、文本內容與舞臺形式、社會作用等方面進行考量,在保持中立的前提下,客觀做出評斷。在進一步剖析這十部劇作之前,有必要先對其進行簡單的基本信息介紹,主要包括導演、演出團體及劇情梗概(表1)。

表1

續表

按照柏林戲劇節的遴選標準,以上十部受到評委會垂青,來自德國、奧地利以及瑞士德語區的戲劇作品,應從不同角度展現當代德語戲劇的多樣化面貌。事實上,橫向來看,無論從題材、表演風格、舞臺布景、配樂還是服裝角度出發,以上幾部作品憑借各自風格鮮明的形態構成一幅多維立體圖像,確實呈現出了戲劇的多面性。但縱向來看,部分作品卻有缺乏新意之嫌,例如湯姆·路茨執導的《來自造煙機廠的女孩》中的煙霧運用雖令人驚艷,但在其2017年的劇作《悲傷的魔術師》(TraurigeZauberer)中已有相似的場景出現。克勞迪亞·鮑爾的改編作品《偽君子或智慧的豬》中角色臺詞的處理方式與導演雷納·波列許(5)René Pollesch(1962—),德國導演兼劇作家,畢業于吉森大學應用戲劇系,德國后戲劇劇場的重要踐行者之一。的語言循環模式相類似,但卻不如后者的巧思;舞臺上演員的表演技藝雖爐火純青卻又有些許海伯特·弗里茨(6)Herbert Fritsch(1951—),德國演員、導演及媒體藝術家,成功研發了一種用于三維模擬失真的攝影技術,并獲得專利,曾多次受邀參加柏林戲劇節。的影子。除此以外,備受爭議之處還在于絕大部分獲選作品的導演為男性,其中不乏柏林戲劇節的受邀常客,女性執導的作品僅有三部,總體來看,獲獎名單缺乏新鮮感。而最為致命的問題在于以上作品整體所反映出的文本內容與舞臺形式之間劍拔弩張的對立關系。

三

早在20世紀20年代,德國著名左翼戲劇評論家赫伯特·伊林(7)Herbert Ihering(1888—1977),被許多同時代人視為魏瑪時期和之后的德國主要戲劇評論家之一,也是布萊希特最早的支持者之一。就把撰文評論上一演出季的戲劇作品作為自身的一項使命。伊林關注的戲劇演出主要集中于柏林的各大劇院,彼時正處于魏瑪共和國時期的柏林會聚了一批冉冉上升的戲劇新星,其中自然也包括了史詩劇場的代表人物皮斯卡托和布萊希特。除此以外,柏林各劇院的臺前幕后也少不了重量級導演馬克斯·萊因哈特、表現主義代表作家恩斯特·托勒爾、恩斯特·巴拉赫、著名演員古斯塔法·格林德根斯等人的作品身影。面對人才濟濟、充滿活力的戲劇舞臺,伊林卻始終不吝筆墨進行批判。伊林認為,當時的觀眾要看懂臺上的演出,首先需要明確其自身所處的時代,換言之,舞臺上的所演與現實中的事件密切交織在一起。伊林對以上現象提出質疑,認為戲劇舞臺僅僅反映創作者所處的時代是不夠的,沖破時間限制、將舞臺推向更高的境界才應該是戲劇藝術的真正追求。自然主義與表現主義在戲劇領域的興起成功地清除了魏瑪共和國后期劇場的奢靡之風,對于這一點伊林給予了正面評價,認為這給真正的戲劇革新創造了條件,而戲劇革新的偉大踐行者布萊希特正是在此基礎上才得以施展才華,并在此播下日后成長為參天大樹的戲劇種子。作為戲劇評論家,伊林秉持著劇評服務于公眾的自我驗證原則,以筆代戈對戲劇演出進行描述與批判,最終目的在于探明戲劇的發展方向。誠然,伊林本人并非先知,無法百分百準確地推斷出哪些戲劇形式會是曇花一現,哪些又將經久不衰,但其憑借獨到的見解與遼闊的視野早已洞悉了戲劇的真正追求,也因此成為布萊希特最早的支持者之一,為德語戲劇的發展做出了不可忽視的貢獻。如今,距離伊林離世已近半個世紀,其劇評理念卻依然具有深刻的現實意義與寶貴的參考價值。因為,繼承其理念便需要在紛繁復雜的當代德語劇壇立于鳥瞰全局之地,沖破時間的桎梏,而這恰恰有助于探尋出一條通往未來的戲劇之路。回到此次柏林戲劇節所甄選出的十部作品,不妨在此以伊林的眼光進行審視與反思。

獲獎名單甫一公布,對于改編劇究竟是推陳出新還是換湯不換藥的爭論便不絕于耳,甚至有評論家直截了當地指出,“重塑經典”已淪為“缺乏創見”的代名詞。在這十部作品中改編劇甚至超過了半數,原創作品的數量并不突出;此外,評委會的最終選擇大多基于導演手稿,而非編劇劇本,戲劇文學地位逐漸降低的現實似乎在此得到了某種程度的驗證。改編劇究竟是以何種形式呈現于當代德語舞臺?通過解讀克勞迪亞·鮑爾執導的改編劇《偽君子或智慧的豬》、塞巴斯蒂安·哈特曼的《被侮辱與被損害的人》以及托斯騰·瀾森的《無盡的玩笑》,或許能夠一解疑惑。

《偽君子或智慧的豬》由身兼獨立流行音樂家及作家雙重身份的彼得里希特(藝名)執筆改編而成,劇中音樂也由其掌舵。從該劇目的名字便可看出此劇與原著相比,其荒誕性與諷刺性成為濃墨重彩的部分。演出中,舞臺上充斥著喧嘩騷動,演員穿著巴洛克風格的多色調服裝,對話中時不時出現下流笑話,這些都成為劇中諷刺模仿當下社會現象的手段。從劇情設置上看,原著中的重要情節在這部改編劇中仍然清晰可辨:奧爾恭試圖通過將女兒嫁于答丟夫,讓其變成自己人,而答丟夫卻對奧爾恭的妻子心懷不軌。不一樣的是改編作品通過引入“豬”這一變數,對當下社會制式的合理性提出質疑。戴上豬的面具并自稱為“Tüffi”的角色與原著中的主人翁答丟夫(Tartuffe)相對應。在一切都似乎“好的”(okay)、“沒問題”(kein Problem)的社會氛圍中,Tüffi的闖入,攪亂了這片理所當然的祥和。Tüffi意圖與所有人物發生關系,而該行為在劇中被刻意冠上專業術語“語境化”(Kontextualisieren)以達到諷刺效果,而整部作品力圖諷刺的核心則在于透露出新比德邁耶主義的當代社會氛圍。比德邁耶時期是指德意志邦聯諸國在1815年(維也納公約簽訂)至1848年(資產階級革命開始)的歷史時期,在文學方面,以“襲舊”和“保守”為特色;文學家普遍回歸家庭、遁入田園詩,或投入私人書寫,以避逃政治限制、社會動蕩和工業化帶來的巨大轉變。當今社會面對的是全球化帶來的挑戰與電子化社會帶來的私人領域缺失,新比德邁耶主義故而傾向于選擇舒適的居家生活,沿襲了比德邁耶“回歸私人與家庭”的特點。顯然,無論是比德邁耶還是新比德邁耶主義都顯示了面對變化與挑戰的消極態度,更令人憂心的是,人們的辨別與評判能力也隨之丟失,世界被簡單地兩分為“棒”(geil)與“糟”(ungeil)—— 這兩個詞頻繁地出現在劇中,構成批判與諷刺的中心。然而,劇中這類簡單的文字游戲稍顯蒼白與無力,甚至于顯示了某種程度的虛無主義取向。劇中人物以刺耳的聲音構建的語言循環幾乎貫穿了整個演出過程,嘈雜的環境、快節奏的表演方式使觀眾的思考空間被壓縮。最后Tüffi拿掉面具,并以“普通人”的形象出現在舞臺上,編劇的這一處理顯得過于平淡,并未起到畫龍點睛之效。劇中雖有令人稱道的精彩瞬間,但卻不足以支撐整部劇的龐大框架,少數的閃光點終究無法填滿空洞之處。

導演塞巴斯蒂安·哈特曼本身在德語戲劇界就是一位備受爭議,不走尋常路的藝術家,其執導的改編劇《被侮辱與被損害的人》完全顛覆了戲劇敘事的傳統,更類似于一場大型行為藝術展演,旨在踐行“整體藝術”(Gesamtkunstwerk)(8)整體藝術這一概念產生于德國浪漫主義時期,指的是一種結合了各種藝術(包括音樂、詩歌、舞蹈、啞劇、建筑及繪畫)的作品。不同藝術的整合并非任意為之,各組成部分必須相互補充。整體藝術具有“消除美學結構與現實之間界限的傾向”。參見Odo Marquard, “Gesamtkunstwerk und Identit?tssystem überlegungen im Anschluss an Hegels Schellingkritik”, Aus: Szeemann Harald: Der Hang zum Gesamtkunstwerk. Sauerl?nder Verlag, Frankfurt am Main, 1983. S. 40-49.的美學概念。原著的情節在哈特曼大刀闊斧的改造下,幾乎已無法辨認,這一版本的主題圍繞“藝術家身份的失敗”展開,探討了社交障礙者的社會功能。導演無意于遵從原著跌宕起伏的情節,講述一個完整且具有可信度的故事,而是通過解構情節線、原著意義以及戲劇傳統,選擇以聯想的路徑進入此部作品,觀眾在觀演時勢必面臨的是煙霧繚繞的情節與迷宮一般的故事結構。這樣的設置與導演哈特曼的戲劇創作理念息息相關,從多部哈特曼執導的改編作品可以看出,其通過創造幾乎全新的作品有意將觀眾置于思緒混亂的境地,以期最終能夠幫助他們站在不同于以往的層面重新審視作品主題。哈特曼堅持認為戲劇演出并不是為了講述故事,而是為了追求共同反思,而反思并不會隨著演出結束而終止。[8]此次舞臺以黑白兩色為基調,一面大型空白畫布被推上舞臺后方,戲劇演出與作畫同時進行,表演段落由演員隨機選擇,因此前后情節并不連貫,每一場演出都可看作是一次全新的創作。當然,劇情的零散與不連貫對于觀眾而言無疑是一個巨大的挑戰,伴隨著各種困惑觀眾要如何理解作品演出?為了從某種程度上減少觀眾理解作品的難度,此次改編版本結合了當代青年劇作家沃爾夫拉姆·洛茲(Wolfram Lotz)于2017年發表的一篇關于戲劇創作的文章。演出中,演員特意表演了癲癇病發作時的狀態,而原著小說的作者正是一位癲癇病患者,尤其是在其被流放于西伯利亞之際,癲癇癥的發作也愈發頻繁,《被侮辱與被損害的人》正是其歷經苦難回到圣彼得堡后發表的第一部長篇小說,具有特殊意義。19世紀的俄羅斯作家與21世紀的德國作家相對照,過去與現在在舞臺上相交織,盡管戲劇情節斷裂、演員表演也不追求自然與真實,但觀眾通過聯想與思考想要撥開云霧見青天似乎并不困難。以即興表演展現經解構的原著文本,同時結合劇作家洛茲帶有理論與詩意性質的反思段落,此種處理方式運用于小說的舞臺改編不失為一種聰明的做法,然而遺憾之處在于,舞臺上營造的巨大悲傷氛圍極大地消解了戲劇情節,同時,戲劇沖突的缺失在某種程度上凸顯出該部劇作的深度挖掘不夠,產生流于表面之感。

托斯騰·瀾森執導的作品《無盡的玩笑》,同樣改編自長篇小說,且英語原著長達1079頁,德語譯著更是達到了1500頁的厚度。作為美國作家華萊士的代表性作品,《無盡的玩笑》被《時代》雜志選為1923年至2005年間最偉大的100本英語小說之一,是一部將實驗性小說寫作技巧與傳統敘事方式相結合的后現代作品。華萊士喜歡在作品中頻繁使用腳注,借此打亂或打斷正常的句子結構,以表達自身對現實的感受即混亂與破碎。這一點在《無盡的玩笑》小說中體現得淋漓盡致,在該部作品中甚至出現腳注比正文更長的情況。盡管這部小說顛覆了傳統的敘事結構,涉及的專業學科領域龐雜,信息量巨大,卻是一部擁有精妙敘事框架、值得反復咀嚼的經典之作。改編這樣一部在美國小說史上堪稱創造性突破的鴻篇巨制,對導演而言絕非易事。1500頁的厚度被瀾森及其創作團隊縮減為133頁,演出時長控制在了4小時左右。從舞臺呈現的結果來看,對原文本如此大量的刪減導致原作敘事框架被置于坍塌的危險之中。此外,劇中人物一個接一個的朗誦大段獨白,卻少有互動,演出顯得缺乏張力。柏林戲劇節評委在陳述選擇邀請這部戲的理由時,提到該劇用極簡的舞臺及道具,闡述了生命中不可承受之重,而其他的溢美之詞幾乎都給了劇中大牌演員的精湛演技,例如他們準確地扮演了各個人物,甚至動物,生動地詮釋了世界的多樣性。

除以上三部作品之外,《惡童日記》《假面》與《斯特林堡旅店》也非百分百原創。事實上,這些例子均指向當代德語戲劇中的一個重要現象,即無論被改編的對象是文學文本還是其他媒體產物,改編這一行為已然成為“潮流”。當然,改編這一行為本身沒有任何問題,不可否認,重塑經典對于文學、文化的傳承極具價值。令人憂心的是,在“導演先行”的當代德語劇場中,反思的缺乏與人性關懷缺失的現象屢見不鮮,歸根結底,一味地追求形式的創新,必然導致對內容以及戲劇文學的忽視。這些問題不僅反映在改編作品上,另外四部原創作品也或多或少地體現了“重形式輕內容”的傾向。

《來自造煙機廠的女孩》中演員筋疲力盡地在旋轉舞臺上長時間奔跑,《寄宿學校》中演員則用機械的表演方式呈現一幕幕陰森的場景。這兩部作品著重展現的無疑都是奪人眼球的舞臺效果與強調“姿勢”的表演方式,而所使用的表現手段則缺乏創新。長達10小時之久的《狄俄尼索斯城》涉及古代雅典的酒神節,融入了古希臘經典神話《普羅米修斯》《伊利亞特》以及《俄瑞斯忒亞》的內容,劇中涉及對普羅米修斯殘酷的懲罰、血腥的戰爭場面以及坦塔洛斯家庭內部的謀殺,因而作品整體呈現出陰森可怖的氛圍。舞臺上,無論人物造型還是背景道具都展現出濃厚的現代特征。導演試圖將古典的內容與現代的技術相結合,對其自身而言,此次演出實現了一次自我超越,但與曾執導過超長史詩戲劇的國際知名導演彼得·布魯克、亞莉安·莫虛金等相比,魯平的作品明顯有所不及。后戲劇劇場的代表團體She She Pop則按照布萊希特的譬喻劇模式,通過《清唱劇》這一作品來探討當前德國社會中產階層的財產關系與住房市場。劇中,租客的窘迫生活以報道及歌唱的形式呈現于舞臺,觀眾也成為演出的重要參與者:舞臺屏幕上打出了臺詞,觀眾被鼓勵將這些內容大聲朗誦出來。然而,通過此種略顯簡單的參與手段在今天已經很難使作品獲得深度。劇中充斥著空泛的社會教育討論,而戲劇沖突卻極少。從這幾屆柏林戲劇節的獲獎結果來看,內容與形式的割裂已經成為一種趨勢,當代德語戲劇缺乏兼顧內容深度與劇場形式的布萊希特式劇本編排技法。

《法蘭克福匯報》戲劇評論家西蒙·斯特勞斯(Simon Strauβ)在德國廣播電臺言辭犀利地批評了忽視戲劇文本的現象,認為無劇本戲劇的盛行勢必助長導演專斷獨行之風,這都是思想懶惰的后果。在斯特勞斯眼中,戲劇作品不應只展現形式,而應該注重切切實實地傳遞某些東西。作為一種文學體裁,戲劇也需要像詩歌那樣擁有跨越時間限制、傳遞知識與滋養靈魂的潛力。(9)據德國廣播 Deutschlandfunk Kultur2019年5月3日內容整理。在斯特勞斯的倡議之下,《法蘭克福匯報》相繼刊登多篇文章,探討被遺忘或被低估的戲劇文本,以呼吁德語劇壇重視文學遺產。戲劇評論家艾琳·巴辛格(Irene Bazinger)與斯特勞斯持有相似的觀點,早在2018年就以《一切皆可,無從理解》為題在《西塞羅》上發文,指出這些舞臺熙熙攘攘,充斥著矯揉造作的主題、毫無意義的嘶喊之聲、盲目附庸知識分子之言的時代精神以及完全沉醉于自我的夸夸其談。當代戲劇真正缺乏的是對人類發展過程的興趣,而舞臺上“人”的缺席卻成為一種潮流。從根本上看,戲劇產生于人類找尋自我的深層需求,在由戲劇藝術打造的鏡子中,人們得以找到自己、認識自己、理解自己,因此“人”的地位在舞臺上不容忽視。只有陳詞濫調的對話及破碎文本平面的舞臺并不能呈現這些,因而只能是一面空鏡子。[9]令人遺憾的是,無論是斯特勞斯還是巴辛格,其批判與抗議之聲在德語戲劇圈并未得到廣泛的關注與支持,在炙手可熱的后戲劇作品及其支持者面前,顯得格外勢單力薄。

當中國戲劇圈仍在爭論戲劇文學是否需要拯救之際,戲劇文學在當今德語劇場幾乎已經到了舉步維艱的地步。后戲劇理論下文學性不再的現象在德語戲劇界廣泛存在著,盡管有小部分戲劇批評家大聲疾呼戲劇文學的重要性,卻也只是以卵擊石,已經難以阻擋德語戲劇繼續朝著“導演先行、形式為上”的方向奔進。因此,中國戲劇人應當引以為戒,在文學依然擁有分量的時候,持續重視、守護它,讓戲劇文學與劇場藝術健康和諧地發展。