中藥熱奄包結合艾灸對腹腔鏡下右半結腸切除術后患者的影響

張宇虹,田 微,李 佳,王世聰,張瑜倩,劉 琦

(牡丹江醫學院附屬紅旗醫院,黑龍江 牡丹江157000)

結腸癌是發生于結腸部位的消化道惡性腫瘤,發病率較低,男性高于女性,比例為(3~4)∶1[1]。腹腔鏡下右半結腸切除術是臨床治療結腸癌最常用的方法,可有效延長患者生存時間,甚至不乏有根治的案例。但由于患者病情及康復情況各異,部分患者難以達到理想的術后康復效果。近年來,隨著我國中醫藥的發展,中醫特色療法為該病治療提供了新的借鑒和參考。本研究在常規干預基礎上,采用中藥熱奄包和艾灸療法干預行腹腔鏡下右半結腸切除術的結腸癌患者,有效縮短了患者排氣、排便和住院時間,現報道如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料 選擇2018年3月至2019年9月牡丹江醫學院附屬紅旗醫院收治的128例行腹腔鏡下右半結腸切除術的結腸癌患者。采用隨機數字表法分為對照組、熱奄包組、艾灸組和結合組,每組32例。對照組男25例,女7例;年齡41~72歲,平均(49.83±7.10)歲;病程1~5年,平均(3.89±1.21)年。熱奄包組男24例,女8例;年齡36~68歲,平均(50.02±6.52)歲;病程1~6年,平均(3.72±1.08)年。艾灸組男25例,女7例;年齡40~74歲,平均(49.62±7.36)歲;病程1~7年,平均(3.69±1.16)年。結合組男23例,女9例;年齡40~74歲,平均(49.40±6.42)歲;病程1~7年,平均(3.74±1.12)年。4組患者一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本研究經醫院醫學倫理會批準。

1.2 診斷標準 符合《中國結直腸癌診療規范(2015版)》中結腸癌的診斷標準[2]。排便習慣改變;大便性狀改變(變稀、血便、黏液便等);腹痛或腹部不適;腹部腫塊;腸梗阻相關癥狀;貧血及全身癥狀,如消瘦、乏力、低熱等。

1.3 納入標準 符合上述診斷標準;經病理學和影像學檢查,確診為結腸癌;適宜采取右半結腸切除術治療且順利完成手術;患者及家屬對本研究知情同意。

1.4 排除標準 腫瘤遠處轉移者;心、肺等臟器功能異常者;精神疾病者。

2 治療方法

2.1 對照組 圍術期給予常規干預。①術前第1日為患者備皮,術前留置導尿管及胃管,肌內注射阿托品等鎮靜類藥物。②術中監測患者的生命體征,與醫生密切配合完成手術。③術后協助患者翻身及調整體位。④排氣后拔出胃管,強化腸外營養支持,遵醫囑給予患者抗感染治療等。連續干預7 d。

2.2 熱奄包組 在對照組干預基礎上,給予中藥熱奄包干預。熱奄包藥物組成:芥子、吳茱萸、食鹽各60 g,木香、青皮各25 g。干預方法:干預前,護士先用噴壺將熱奄包表面噴濕,放入微波爐中加熱2 min,然后用毛巾包裹,保持溫度60℃左右,再放置于患者腹部中脘。對部分熱敏感者,可適當減少加熱時間,或增加毛巾厚度等。及時詢問和觀察患者感受,避免燙傷。每次30 min,早晚各1次。連續干預7 d。

2.3 艾灸組 在對照組基礎上,給予艾灸干預。干預方法:協助患者保持仰臥位,點燃艾灸條,然后將其置于患者雙側足三里上方3 cm處,以患者皮膚略感溫熱和無灼痛感為宜。密切觀察艾灸條的燃燒情況,并根據患者主訴調整角度等。每次20 min,每日上午和下午各1次。連續干預7 d。

2.4 結合組 在常規干預基礎上給予熱奄包結合艾灸干預。方法同上,連續干預7 d。

3 療效觀察

3.1 觀察指標 ①術后排氣和排便時間。②住院時間。③護理工作滿意度。

3.2 療效評定標準 依據護理滿意度評分對4組護理滿意度進行評價。85~100分,為非常滿意;60~84分,為基本滿意;0~59分,為不滿意。總滿意率=(非常滿意例數+基本滿意例數)/總例數×100%。

3.3 統計學方法 采用SPSS 22.0統計軟件處理數據。計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗;計數資料以例(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05為差異具有統計學意義。

3.4 結果

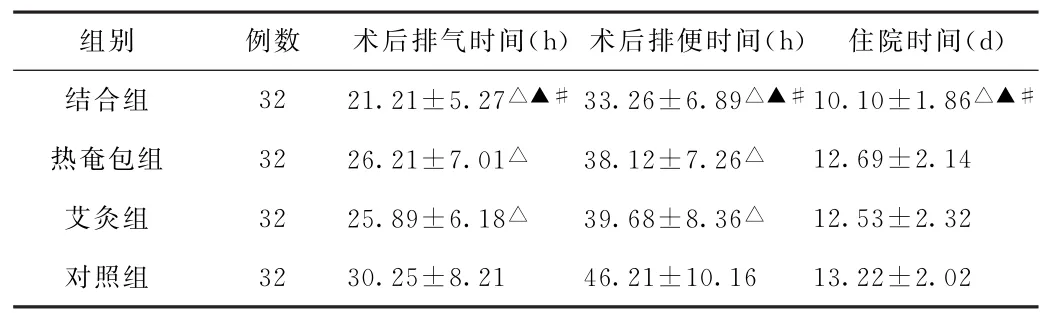

(1)術后排氣、排便時間及住院時間比較 結合組、熱奄包組、艾灸組術后排氣、排便時間均短于對照組,結合組住院時間短于對照組;結合組術后排氣、排便時間及住院時間均短于艾灸組、熱奄包組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 4組腹腔鏡下右半結腸切除術后患者術后排氣、排便時間及住院時間比較(±s)

表1 4組腹腔鏡下右半結腸切除術后患者術后排氣、排便時間及住院時間比較(±s)

注:與對照組比較,△P<0.05;與熱奄包組比較,▲P<0.05;與艾灸組比較,#P<0.05。

組別 例數 術后排氣時間(h)術后排便時間(h) 住院時間(d)結合組 32 21.21±5.27△▲#33.26±6.89△▲#10.10±1.86△▲#熱奄包組 32 26.21±7.01△ 38.12±7.26△ 12.69±2.14艾灸組 32 25.89±6.18△ 39.68±8.36△ 12.53±2.32對照組 32 30.25±8.21 46.21±10.16 13.22±2.02

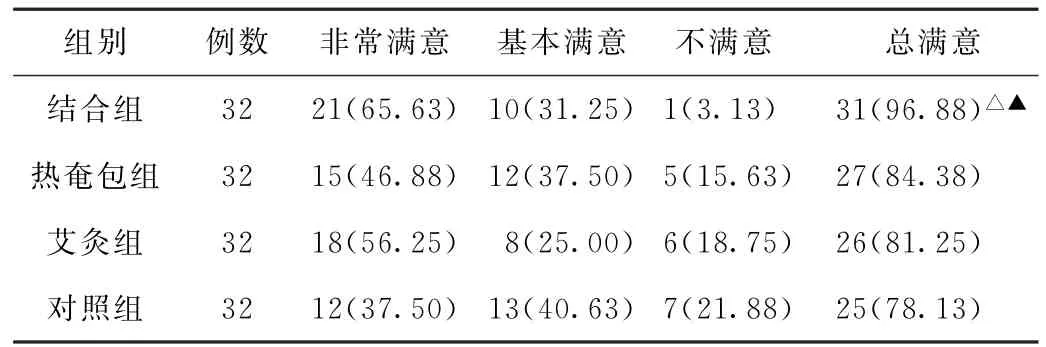

(2)護理滿意度比較 結合組護理總滿意度為96.88%(31/32),高于對照組的78.13%(25/32)及艾灸組的81.25%(26/32),差異具有統計學意義(P<0.05)。結合組與熱奄包組比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表2。

表2 4組腹腔鏡下右半結腸切除術后患者護理滿意度比較[例(%)]

4 討論

中醫認為,結腸癌的發生多因患者久居濕地,或寒溫失調,損傷脾胃,導致脾胃功能失損,運化失司;或憂思抑郁,氣滯血瘀或濕熱內生,熱毒蘊結于臟腑,流泛于肛門、大腸致病。該病主要病機是患者飲食不節、情志不暢、外邪及正氣虧虛等導致氣機不暢,痰濁內聚,血行受阻,脈絡瘀痹,氣滯血瘀日久,痰濁與氣血相搏,凝結于腸道,則生癌瘤[3-4]。

腹腔鏡下右半結腸切除術是治療結腸癌的主要方法,術后效果較為理想,但術后患者胃腸蠕動明顯減慢,會影響患者術后排氣、排便時間,因此該方面的護理工作成為手術室等科室護理工作的重點。周雪玲等[5]在圍術期采取快速康復外科方法開展腹腔鏡下右半結腸切除術護理工作,護理后患者肛門首次排氣時間、首次排便時間、下床活動時間和住院時間均明顯縮短。魏桂花等[6]給予行腹腔鏡下右半結腸切除術患者術前飲食及腸道準備、生命體征監測、活動指導及飲食護理等干預,有效提高了康復效果。中脘位于腹部前正中線上、當臍中上4寸,屬奇經八脈的任脈、胃經募穴、八會穴之腑會。熱奄包加熱后敷于此處,可充分發揮芥子、吳茱萸等順氣導滯、運化濕滯之功,促進局部毛細血管擴張及加速血液循環,恢復大腸傳導功能[7]。如侯俊[8]采取中藥熱奄包對行腹腔鏡膽囊切除術患者進行護理,患者術后24 h腸鳴次數明顯多于行常規護理方法的對照組。下合穴是六腑病證治療的首選穴,足三里是足陽明胃經下合穴,對足三里進行艾灸溫熱刺激,能夠降腑氣,調理氣血,改善胃腸功能[9-10]。

本研究結果顯示,結合組、熱奄包組、艾灸組術后排氣、排便時間均短于對照組(P<0.05),結合組住院時間短于對照組(P<0.05);結合組術后排氣、排便時間及住院時間均短于艾灸組、熱奄包組(P<0.05);結合組護理總滿意度高于艾灸組、對照組(P<0.05),提示在常規干預基礎上,聯合中藥熱奄包和艾灸療法,可明顯縮短腹腔鏡下右半結腸切除術患者排氣、排便時間及住院時間,提高護理滿意度。

綜上,在腹腔鏡下右半結腸切除術后的護理工作中開展中藥熱奄包結合艾灸干預,療效良好。