觀察調肝健脾湯治療腸易激綜合征(腹瀉型)的臨床作用

劉世忠

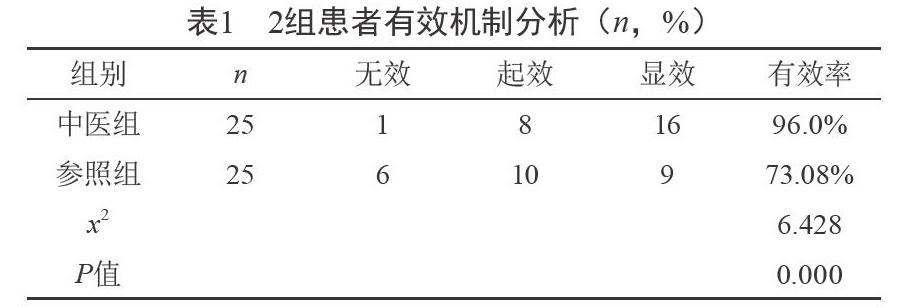

【摘要】目的 探究于腸易激綜合征(腹瀉型)治療中采用調肝健脾湯治療效果分析。方法 課題共納入腹瀉型腸易激綜合征患者50例為課題分析對象,病例納入周期為2018年8月~2020年2月,采用藍紅雙色數列分組,均分25例為參照組,予以常規治療,均分25例為中醫組,予以調肝健脾湯治療。結果 中醫組療效評估無效1例,有效率96.0%,參照組療效評估無效6例,有效率73.08%,假設校驗表意義(P<0.05)。結論 調肝健脾湯于腹瀉型腸易激綜合征治療中,利于臨床癥狀轉歸,效果顯著。

【關鍵詞】調肝健脾湯;腸易激綜合征;腹瀉型

【中圖分類號】R259 【文獻標識碼】A 【文章編號】ISSN.2095.6681.2020.23..01

腸易激綜合癥為臨床常見腸道疾病,其臨床主要是指腸道無器質性改變,以功能性病變為主,臨床主要表現為腹脹、腹痛、腹瀉、粘液便、肛門墜脹感等,嚴重影響患者日常生活,且疾病誘發因素較多,極易出現復發,臨床治愈難度較大[1]。基于臨床醫學發展限制,臨床學者針對腸易激綜合征發病機制尚處于探究階段,多認為其與患者精神狀況生活飲食等相關,常規西藥治療效果不甚顯著,藥物使用安全性存疑;現特針對中藥于腸易激綜合癥有效機制進行探究,收集50例患者開展平行比對。

1 資料與方法

1.1 一般資料

課題共納入腹瀉型腸易激綜合征患者50例為課題分析對象,經中醫辯證確診為腹瀉型,病例納入周期為2018年8月~2020年2月,采用藍紅雙色數列分組,均分25例為參照組,男女分布12/13例,年齡中位值(44.92±1.82)歲,病程中位值(3.08±0.17)年;均分25例為中醫組,男女分布11/14例,年齡中位值(45.31±1.91)歲,病程中位值(3.11±0.15)年;假設校驗2組患者基線資料(P>0.05),提示可于下文假設分析。

1.2 方法

參照組患者實施常規治療,采用雙歧桿菌三聯活菌散治療,400 mg/次,3次/d;中醫組患者實施自擬健脾調肝湯治療,基本處方為白術、柴胡、白芍、茯苓、防風、延胡索、芡實、炒白扁豆、陳皮、芍藥、砂仁、薏苡仁、甘草等,水煎煮,于早晚各服用一次;2組患者均持續治療8周比對有效機制。

1.3 評價標準

依據《中藥新醫指導原則》標準,若腸易激綜合征臨床癥狀改善指數低于35%,則為無效;若腸易激綜合征臨床癥狀改善指數介于35%~75%之間,則為有效;若腸易激綜合征臨床癥狀改善指數高于75%,則為顯效,有效率=(起效+顯效)/25×100%[2]。

1.4 統計學分析

課題借助統計學軟件SPSS 24.0進行假設校驗,P<0.05設為統計學差異基礎表達。

2 結 果

2組患者有效機制分析:中醫組療效評估無效1例,有效率96.0%,參照組療效評估無效6例,有效率73.08%,假設校驗表意義(P<0.05),見表1。

3 討 論

我國傳統醫學將腸應激綜合征納入“腹痛”“腹瀉”范疇,主要認為疾病發生與肝、脾功能具有高度相關性,因肝氣失調、脾胃虛弱誘導疾病的發生,臨床主要病機為肝郁脾虛,治則主要以調肝健脾為主。本研究采用自擬健脾調肝湯進行治療應對,其主要是由痛瀉要方與茯苓白術散基礎方劑上加減而成,配伍止瀉祛濕藥物;方中采用黨參,借助其補脾益氣作用,滋補脾虛;采用柴胡,疏肝解氣,與黨參配伍提高益氣功效,引清氣上升;配伍茯苓,健脾益氣除濕;配伍白術,加強脾胃運化功能;配伍陳皮,理氣健脾;配伍防風,引經入藥,提高藥物調脾機制;配伍白芍,養血柔陰,緩急止痛;配伍白芍,主收斂固澀之用;配伍薏苡仁、砂仁,除濕利水;配伍山藥,止瀉健脾;配伍木香,溫中健脾;配伍延胡索,引藥入肝脾經,加強調肝健脾之功效;采用甘草進行諸藥調和,可有效提高滲水、利濕、健脾、調肝的作用機制,促使腸易激綜合征臨床癥狀轉歸[3-4]。本研究表明,中醫組療效評估無效1例,有效率96.0%,參照組療效評估無效6例,有效率73.08%,中醫湯藥治療效果更佳。

綜上,調肝健脾湯于腹瀉型腸易激綜合征治療中,利于臨床癥狀轉歸,效果顯著。

參考文獻

[1] 袁 峰,田小飛.抑肝扶脾湯聯合西藥治療腹瀉型腸易激綜合征的安全性分析[J].中國保健營養,2019,29(35):278-279.

[2] 馬永會.自擬健脾調肝溫腎湯治療腹瀉型腸易激綜合征臨床研究[J].國際中醫中藥雜志,2019,41(11):1201-1204.

[3] 王翠連.加味黃芪建中湯治療腹瀉型腸易激綜合征的臨床療效[J].全科口腔醫學雜志(電子版),2019,6(32):183.

[4] 周軍惠,喬敬華.理中枳術湯治療便秘型腸易激綜合征的療效及對HPA軸的影響[J].中醫藥信息,2019,36(6):92-96.