不想當工具人,怎么辦?

譚山山

所謂“工具人”,本是一個管理學概念,指管理者發布命令,管理對象完全被動地接受命令,被當成工具使用。

身為工具,只需執行指令,而不需要思維、感情,因而帶來了馬克思以及隨后的西方馬克思主義學者所關注的人的物化、異化等問題。

在當代語境下,“工具人”這個詞有被泛化的趨勢,它可以應用于各種場景:

“社畜”工具人——職場中的小透明,處事秘笈就是“好的”“收到”“明白”;

情場千斤頂——連做備胎的資格都沒有,又稱馱獸、舔狗、觀音兵、火山孝子、騎士團等,在你的女神或曰娘娘面前,你低到塵埃,任她差遣;

家務工具人——李國慶抱怨俞渝二十多年沒給他洗過襪子,也就是說,即便你是女強人,在配偶眼中你也得履行家務工具人的職責;

成功學工具人——日均寫詩2000首乃至“五歲開飛機,八歲上大學”的各路神童,不過是功利主義的工具人;

上分工具人——在游戲中,很多玩家或設定都是工具人。比如在打《魔獸世界》時,有人會吼一嗓子:“斯坦索姆來一法師工具人!”《陰陽師》中的各種式神,一方面被認為很強、很靠譜,另一方面則透著悲涼意味——都逃不了工具人的命哪。

影視劇里也不乏工具人的例子。近年來的日本職場劇中,從《Doctor X》中的大門未知子到《賣房子的女人》中的三軒家萬智,再到正在播出的《派遣的品格2》中的大前春子,這些能力超群、行事干練果斷的大女主,被塑造成了“毫無感情的工作機器”。

至于更古早的,哆啦A夢必須是最強工具人啊——哦,不對,是工具貓。

當年輕人不無調侃地自稱“工具人”時,他們是以此來消解自己所面臨的無奈和尷尬處境,也表達了渴望擺脫這一處境的愿望。正如豆瓣“工具人康復中心”小組所寫:“工具人再也不想被欺負了!工具人受夠了被當工具!但還是脫不開身!”

這個小組有項投票,選出自己成為工具人的原因,超過八成的人選“性格(如性格溫和、老好人等)”和“溝通(如不會拒絕、不善表達)”這兩個選項,有27%的人選擇“環境(如受環境氛圍影響等)”這一項。

在職場PUA的打壓下,無力抗爭的你只能淪為工具人。最近一個例子就是偶像團體“火箭少女101”前隊長Yamy,其公司老板在員工大會上不停貶低她,說她丑、裝時尚、唱歌難聽、沒有價值,以至于Yamy發出這樣的疑問:“我到底是什么?”

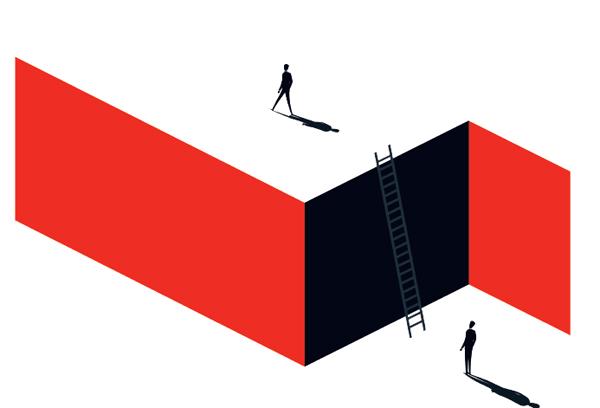

人是怎么淪為工具的?匈牙利學者盧卡奇認為,勞動過程的不斷合理化和機械化是造成人的特性逐步被消除的基礎。資本要求利潤最大化,因此勞動分工成為理性化的安排;生產由一個整體被分割為許多組成部分,人的勞動也相應地被分為許多局部勞動。

雖然勞動分工提高了生產效率,卻也因此讓勞動者深深陷入簡單化的“直觀”的勞動方式,每個人都只是流水線上一顆無足輕重的螺絲釘,也是機械系統毫無意義的一部分。

“當人本身的存在被歸結為一個孤立的粒子而被一個異己的關系所吞并時,人格只能處于無可奈何的旁觀地位。”盧卡奇在《歷史與階級意識》一書中寫道。

至于是否接受被當成工具,要看他們如何理解這件事:一種情況是,他們不在乎工具身份,只在乎能否在這個公司做自己想做的事。為此,他們不介意付出心力甚至犧牲某些東西,現在當工具人是為了以后不當工具人。

另一種情況是,他們介意被視為工具,但確實無力改變當下的境遇,于是用“恰飯”為理由完成心理上的自洽。

工具人并非小透明,工具人做到極致,照樣光芒四射——這是日劇《派遣的品格》給予我們的啟示。

1986年,日本通過《勞動派遣法》,即企業可以聘用被稱為“派遣社員”的短期契約員工,以時薪或月薪計酬。派遣社員從事行政助理、項目助理等輔助性工作,企業無需為他們提供醫保、培訓等福利,甚至可以隨時終止合作——工具人無疑了。

不想成為工具人,還可以像村上春樹那樣,一開始就不要把自己納入某個體系中。他選擇在精神上成為自由人,按照自己的日程表來生活。

“無須擠在滿員電車里行色匆匆地趕去上班,也無須出席枯燥無聊的會議,更不必沖著令人生厭的老板點頭哈腰,還能結識形形色色的有趣的人、興味盎然的人。”在《我的職業是小說家》中,村上春樹如此寫道。

《雇傭人生》的結尾有一個彩蛋:片中的燈罩男舉起他的燈罩,將之狠狠地摔在地上——這意味著一種自我意識的覺醒,不再自我物化,而是將自己當作人。

保有人性,正是我們和工具的分野。