論思維導圖在高中歷史教學中的應用

朱 靜

(烏魯木齊市第七十中學 新疆烏魯木齊 830000)

2017年教育部修訂了《普通高中歷史課程標準》,倡導教師靈活運用多樣化的教學手段和方法,為學生的自主學習創(chuàng)造必要的前提。近年來,思維導圖作為一種構建系統(tǒng)化知識結構體系的有效工具,在教學領域的應用越來越多。它在繼承左圖右史的歷史學研究方法之上,將零散的歷史知識點升格為系統(tǒng)的知識網絡,既培養(yǎng)了學生的動手能力,又提升了學生的歷史思維能力,對于核心素養(yǎng)的落實具有重要的推動作用。本文結合思維導圖在高中歷史教學中運用的意義,探索在新課改背景下思維導圖在高中歷史教學中運用的有效性對策。

一、以“圖”作舟,運用思維導圖的有效性

在繪制歷史思維導圖的過程中,學生需要對教材已有的知識進行組織和管理,梳理知識點之間的邏輯關系,并且能在教師的點撥下聯(lián)想到其他相關知識,形成一個完整的知識系統(tǒng)。這一思維過程就能有效地培養(yǎng)中學生的歷史思維能力,包括發(fā)散思維能力、邏輯思維能力、創(chuàng)新思維能力、形象思維能力、逆向思維能力等,很好地貫徹了歷史課程標準的要求。整個過程充分調動了學生的主觀能動性和自我意識,通過各種形式的思維構建將知識的全面性和重點性淋漓盡致地表現(xiàn)出來,讓學生能夠清晰地理解歷史的真諦。這是其他的學習方式所不能比擬的。

從歷史教師的工作角度而言,歷史知識的豐富性,歷史思維的多元化,歷史時空的交錯性都或多或少地受到課時和容量的制約。因而,當下我們有必要研究,在傳統(tǒng)課堂之外,思維導圖如何才能成為文科歷史教學中一種有益的教學補充,并且其能在多大層面上幫助學生內化知識、構建時空框架和豐富歷史理解。思維導圖可以將歷史教師從機械的教書匠中突破出來,使教學活動充滿新鮮的力量,為教學方式增添新氣象新特色。教師引導學生一起繪制的過程也更多地轉變了師生之間的關系,沒有了生硬的知識傳授,增添了師生間的情感交流。學生對待歷史不是望而卻步,而是愛不釋手;教師對待教學不是望洋興嘆,而是得心應手。

因此,在新課程理念下把思維導圖應用在高中歷史課堂中,對于師生來說都是有益的。其著眼師生的終身發(fā)展,適應了當今社會的變化和教育教學的改革。

二、以“圖”為槳,運用思維導圖的操作性

思維導圖對高中歷史教學來說,它適用于不同類型的課堂,每一種課堂類型都有它獨特的操作方式和教學反饋。以下,本文主要針對思維導圖在高中歷史學科的新課、復習課及試卷評講課中的實踐應用進行探究。

(一)新課講授:借助思維導圖,明確高中歷史知識體系中的“點”

思維導圖在講授新課時可以將一個大問題切割成相互關聯(lián)的幾個小問題,還可以對每個小問題再進行知識的外延,最終將主干知識培育成枝繁葉茂的大樹。教師在使用思維導圖授課時要準備好幾個帶有啟發(fā)性又層層遞進的問題,一個個好的問題就如一顆顆石子,可以激起學生思維的波瀾,調動學生的探究意識,讓學生體驗參與的樂趣。在教師的問題引發(fā)學生思考后,教師指導學生繪制思維導圖,師生產生知識的共鳴,不斷增進課堂中的獲得感。

例如,在講授《開辟新航路》時,鑒于本課與地理、地圖的密切相關,教師可以用一張簡易的世界地圖,提出相互關聯(lián)的問題,“何為新航路”“說到‘新’字,那么不得不提一下舊航路,舊航路在哪,請在地圖上標識”“既然東西方之間早就存在貿易通道,為什么西歐國家仍要冒著巨大的風險來開辟新航路”“根據教材和所給材料,新航路如何使世界鏈接,人類融通”。教師通過連續(xù)的追問和直觀的地圖,將學生的視覺與聽覺充分調動起來,從而能更好地將每個瑣碎的知識點落到實處,形成一張師生共同創(chuàng)作的本課思維導圖。

高中歷史知識點比較零散,教師在新課講授時使用思維導圖強化知識點,不僅可以提升教學流程的系統(tǒng)性,還可以讓學生聽課變得更有針對性、效率也會更高。

(二)復習課:運用思維導圖,形成高中歷史知識體系的“線”

常言道:“平時教學是栽活一棵樹,復習過程是育好一片林”。在復習階段,有部分學生往往會產生很大的困惑,自己做的題不再是傳統(tǒng)的“背多分”,這道題做對了,下一道同類型的題又生疏起來,倏忽之間那些爛熟于心的知識點全然無用。針對這種情況,歷史教師就需要從宏觀上對知識進行歸納整合,尤其是高三復習要先建模,構架框架,后填充,把握細節(jié),這樣的歷史才能既骨感又豐滿。

例如,在復習《中國古代的經濟》時,教師可將“農耕文明”作為核心關鍵詞,使學生明確中國古代農業(yè)主導、手工業(yè)商業(yè)從屬的經濟結構,選取農業(yè)、手工業(yè)、商業(yè)、經濟重心和經濟政策五個方面進行知識發(fā)散,并將其中的發(fā)展與特點概括如下:

這幅思維導圖用整齊精悍的語言梳理了古代中國經濟的基本結構與特點,每一條線索之下又以多角度、理性視域去進行知識的升華遷移。比如在手工業(yè)這條線上,看到“三大名片”,學生就可以聯(lián)想到冶金、制瓷和絲織業(yè);“遠離市場”就可以延伸到手工業(yè)三大形態(tài);“昨日輝煌”可以發(fā)散至中外對比。因此,在復習課中運用思維導圖,我們要注重將知識點聯(lián)系在一起記憶而不是片段性地記憶,要將歷史知識由知識點連成知識線,再由知識線連成知識面,達到新課標和高考要求的能力培養(yǎng)和思維高度。

(三)試卷講評課:利用思維導圖,塑造高中歷史知識體系的“體”

高考研究專家曾強調:“一次好的講評課,其功能往往超過多次單純的習題訓練。”教師將思維導圖引入試卷講評時,可以對某一個歷史知識點進行多側面多角度的合理發(fā)散。譬如學生集中反饋的易錯題,教師不但要重點講解解題思路與技巧,而且要通過改變題干、改變選項、知識延伸等多種變式練習,讓學生反復演練試題體現(xiàn)的知識點與能力,講評一道選擇題,激活一串知識點。

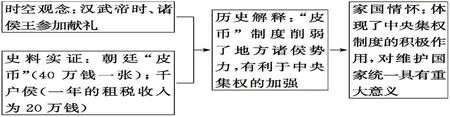

例如,在講到2019課標全國Ⅰ第25題時:

漢武帝時,朝廷制作出許多一尺見方的白鹿皮,稱為“皮幣”,定價為40萬錢一張。諸侯王參加獻禮時,必須購皮幣用來置放禮物,而當時一個“千戶侯”一年的租稅收入約為20萬錢。朝廷這種做法( )

A.加強了貨幣管理 B.確立了思想上的統(tǒng)一

C.削弱了諸侯實力 D.實現(xiàn)了對地方的控制

教師可以用思維導圖的方式明確該題蘊含的學科核心素養(yǎng)以及隱含的做題方法,最后向學生點明大一統(tǒng)的歷史基調——中央政府在以經濟手段制約各諸侯王。教師還可以讓學生回顧漢武帝還做了哪些類似的努力,將本張思維導圖進行補充拓展,把主動權交給學生,從一道題的考查中挖掘更多的歷史信息。因此,“授之以魚,不如授之以漁”。教師通過思維導圖進行試卷講評,可以更多地讓學生領悟出題意圖,關注素養(yǎng)考查,學會舉一反三。

三、以“圖”為伴,運用思維導圖的注意點

目前,思維導圖應用于高中歷史教學還只是一個探究與實驗的過程。對于其在使用中出現(xiàn)的一些問題,我們需要及時關注,找到合理的應對措施,避免以圖代教的盲目性。

第一,在思維導圖的繪制上,教師要及時給予學生方法的指導,要花時間講一講思維導圖的理論性知識,將網絡上優(yōu)秀的作品做集中展示。教師率先在課堂上繪制思維導圖做示范,再由學生學著親自繪制思維導圖,前期不可急于求成,要穩(wěn)中有進。

第二,思維導圖作為一種有效的學習和思維方式,確實可以在不同課型中發(fā)揮事半功倍的作用。但是,教師也不可以盲目使用思維導圖,夸大它在教學實踐中的作用,更不能因為追求教學形式的新穎,忽略了思維培養(yǎng)的出發(fā)點。在教學中,教師要靈活選擇適合思維導圖的課,要與其他學習方式相結合,不能一意孤行。

第三,思維導圖雖然是一種相對新鮮的事物,但實際上只是輔助教學的手段,圖也只是最終呈現(xiàn)形式,關鍵是怎樣發(fā)揮“導”的作用,因此,教師要樹立內容大于形式的態(tài)度,在如何引領思維、提升廣度和深度上下功夫,將學生思路打開后,圖就變得水到渠成。

第四,在思維導圖的使用上,教師要耐得住性子。思維導圖的實踐效果不會立竿見影,需要很長一段時間才能體現(xiàn)出來。在這個過程中,教師既要對階段性的成果和經驗進行總結,又要通過一個長時段的研究和探索使其功效最大化。[1-3]