基于英語學習活動觀的初中英語以讀促寫教學設計例析

莊海濱 林觀海

引言

閱讀教學是英語教學的重要途徑之一,承擔著發展學生英語學科核心素養的任務,具有獨特的育人功能(馮利 2020)。近年來,初中英語閱讀教學觀念得到改變,教師比之前更注重對文本的分析,但教學活動仍然表層化、表面化和模式化(莊海濱、李瓊 2019),具體表現為如下三個方面:其一,教師在閱讀教學中更多關注學生對語篇中的詞匯和句型的學習,語言輸出活動自然也停留在詞匯和句型的訓練上;其二,一堂閱讀課,教師設計了讀前、讀中和讀后活動,但是活動之間常常缺乏關聯性,活動中的大多數問題屬于展示型問題,問題之間缺少層次性,缺乏高階思維訓練,難以完全激活學生的情感和思維,難以提升語言輸出活動的教學效果;其三,教師缺乏語篇意識,未能較好地把閱讀文本與創新寫作聯系在一起,導致學生讀寫學習效率不高。

從有效提高學生的閱讀與寫作能力看,讀寫結合教學有著現實的必要性和迫切性(王薔 2020)。雖然閱讀與寫作有很多可以共享的知識基礎,但兩者還是兩個不同的技能領域(Shanahan 2006),只教授閱讀技能或寫作技能并不能自動帶來另一項技能的增長(About&Berninger,et al.2010;Foorman&Arndt,et al.2011)。因此,閱讀與寫作的發展需要同時進行,兩者結合的教學會更為有效(Fitzgerald&Shanahan 2000;轉引自王薔,2020)。基于學生讀寫能力發展的應然需求,開展了聚焦讀寫教學的實踐研究,深入理解英語課程內容和實踐英語學習活動觀,嘗試語篇分析下的以讀促寫教學活動設計,通過學習理解、應用實踐、遷移創新等一系列體現綜合性、關聯性和實踐性等特點的讀寫活動,提高學生的理解和表達能力,落實英語學科核心素養培育目標。

一、英語學習活動觀

《普通高中英語課程標準(2017年版)》(以下簡稱《課程標準》)指出:英語課程內容是發展學生英語學科核心素養的基礎,包含六個要素,即主題語境、語篇類型、語言知識、文化知識、語言技能和學習策略(教育部 2018)。課程內容的六個要素相互關聯,共同構成《課程標準》下的學習體,并指向由語言能力、文化意識、思維品質、學習能力構成的學科核心素養發展的英語學習活動觀。

英語學習活動觀是指學生在主題意義的引領下,通過學習理解、應用實踐、遷移創新等一系列體現綜合性、關聯性和實踐性等特點的英語學習活動,使學生基于已有的知識,依托不同類型的語篇,在分析問題和解決問題的過程中,促進自身語言知識學習、語言技能發展、文化內涵理解、多元思維發展、價值取向判斷和學習策略運用。這一過程既是語言知識與語言技能整合發展的過程,又是文化意識不斷增強、思維品質不斷提升、學習能力不斷提高的過程(教育部 2018)。活動是課堂中學生學習和嘗試運用語言理解與表達意義的基本依托形式,是培養學生文化意識,發展多元思維,形成學習能力的重要途徑之一(錢小芳、王薔,等 2019)。

課程內容六要素整合并指向英語學科核心素養發展的英語學習活動觀的提出為閱讀教學提供了理論依據,促進了教師變革教學方式和學生變革學習方式的發生,是實踐與促成學生英語學科核心素養培育的重要途徑。在主題意義引領下,依托不同類型的語篇,通過以讀促寫的方式開展閱讀語篇教學活動,符合學生的認知規律,能夠激發他們的學習興趣,促進他們主動學習,發展他們的語言綜合運用能力,促進其在解決問題的過程中提升創新性思維,最終實現將知識轉化為能力、能力轉化為素養的學科育人目標。

二、以讀促寫的內涵

閱讀是讀者、作者、文本之間互動的過程,寫作是融合語言、內容和思維的過程。閱讀是語言輸入的重要來源,是學生獲取詞匯、獲取語言結構與功能知識、獲取技能等的重要途徑之一;寫作是語言輸出的重要方式之一,是學生語言綜合運用能力的表現(姚旭輝、周萍,等 2013)。輸入和輸出是語言習得中不可分割的重要環節;在語言技能中,聽和讀為理解技能,是語言輸入的重要途徑;說和寫為表達性技能,是語言輸出的重要環節;讀寫結合是輸入與輸出結合的方式之一(林舒迪 2016)。理解性技能和表達性技能在語言學習過程中相輔相成、相互促進。在讀寫實踐中,閱讀是起點,寫作是延伸,讀與寫相輔相成,實現互動與協同,為寫而讀,以讀促寫(魏小平 2020)。通過閱讀與寫作結合的專項訓練,將讀與寫有機聯系在一起,能讓學生在閱讀中積淀寫作技巧,在寫作中汲取閱讀文本的營養,有力促進綜合語言運用能力的提高(王洪波 2016)。

要提升學生的寫作能力,教師需在平時的教學中結合閱讀和寫作指導,為學生提供可理解的閱讀材料,使其通過閱讀相關材料為寫作打好扎實的基礎(林舒迪 2016)。學生要做到有效的寫作必須有充足的語言材料作鋪墊。教材中的閱讀文本可為學生提供良好的主題語境、語篇類型、文體結構和語言知識,讓他們有效地通過閱讀達成寫作的目的。學生通過讀的技能獲取、梳理信息,應用、實踐所學語言知識,通過寫的技能達成學習目標。因此,英語閱讀課的以讀促寫教學活動應基于英語學習活動觀,通過閱讀獲取與梳理文本信息,內化和運用所學語言知識,通過寫作遷移應用所學語言知識,提高學生的理解和表達能力,實現其情感、態度和價值觀的積極質變。

三、以讀促寫英語教學實踐

基于精準的學情分析、深入的文本解讀和明確的教學目標,借助精心設計的教學活動和靈活的實施過程,實踐英語學習活動觀,才有可能實現閱讀教學中以讀促寫的目的,從而促進學生思維品質的發展,提高他們的綜合語言運用能力。下面,以人教版初中《英語》九年級Unit 7 Section B Should I Be Allowed to Make My Own Decisions?為例,探討開展“以讀促寫”的教學活動。

(一)學情

所授課的班級學生已經具備基本的閱讀技巧,養成了比較自覺的閱讀習慣,能獨立完成一定的學習任務,但是學生使用結構圖梳理語篇信息的機會少,欠缺在理解和整合知識、邏輯推理及評價方面的能力。另外,他們正處于青少年時期,喜歡自己作決定,然而對事物的認識還不夠清楚,也不善于向父母表達自己的想法。因此,學生對于類似本課這樣題材的文本比較感興趣,也希望能從中找到適合自己與父母溝通的方法。

(二)文本解讀

教師做好語篇研讀是培養學生英語學科核心素養、創設合理學習活動的前提,是確定教學目標和教學內容、選擇有效教學方法、實施有效活動的前提,也是教師提升自身專業能力的重要途徑(王薔、錢小芳,等 2019)。以讀促寫必須以閱讀為前提,閱讀材料的解讀是以讀促寫的起點。教師首先理解文本和把握文本的主題意義,通過回答三個基本問題,即what(主題和內容)、why(深層含義)、how(文體和語言)的問題,確定文本的主題和內容、深層含義、價值取向及作者為了恰當表達文本的主題意義采用了什么樣的文體形式、語篇結構和修辭手法,從而為更好地圍繞主題意義探究開展以讀促寫教學活動作好準備。下面擬對Unit 7 Section B Should I Be Allowed to Make My Own Decisions?進行文本解讀:

【What】Should I Be Allowed to Make My Own Decisions?的主題語境屬于人與自我——認識自我、豐富自我、完善自我的范疇。該篇文章是一篇議論文,論證“青少年是否應該盡可能多地練習愛好”。語篇介紹一個叫劉宇的男孩兒,他非常喜歡跑步,夢想自己長大后成為職業運動員,而他的父母擔心他的夢想難以實現,希望他長大后能找一份安定的工作。劉宇和父母因此展開了討論,各抒己見,最后留給讀者思考“劉宇是否應該盡可能多地練習跑步”這個問題并說出理由。

【Why】Should I Be Allowed to Make My Own Decisions?通過提出的問題——青少年通常認為應該允許他們盡可能多地練習愛好,引出劉宇與他的父母展開的討論,卻沒有給出明確的結論,引發讀者思考。希望學生能從讀者的角度學習本文,體驗青少年的煩惱,聯系自身的生活經歷,學會理解父母的良苦用心,理性地表達個人訴求;在遇到問題時,學會用溝通的方式與父母協商解決,使家庭和諧美滿。

【How】Should I Be Allowed to Make My Own Decisions?是一篇議論文,由引論和本論構成,采用主張、反主張的語篇模式展開論證,要探討的主題是“青少年通常認為應該允許他們盡可能多地練習愛好”。文章共分為五段,為“總—分”結構。首段使用一般現在時交代了主題,并通過“Do you agree?”這個問題引發讀者思考,自然地引出下文的討論。第二段至第五段主要使用一般現在時、現在完成時描述現狀和陳述理由。第二段介紹劉宇的年齡、籍貫、愛好、夢想等基本情況,以及交代劉宇父母對他的愛好與夢想所持的態度。第三段至第五段是第二段的延伸,分別是劉宇、劉宇父母、劉宇關于自己的愛好與夢想的論述。文章最后沒有給出明確的結論,留給讀者思考、議論的空間。作者在展開論述時使用了不同的句型,如賓語從句、狀語從句、定語從句、并列句、感嘆句、倒裝句、直接引語等,句型多樣,語言豐富,說服力強;在表達具體觀點時使用了should do,should be allowed to do,won’t allow sb.to do 等語言結構,重現了本單元的重要句型;在發表不同意見時,使用了but,and,so,because,however,Liu Yu doesn’t really agree,his parents believe that,but Liu Yu still disagrees等詞和句子來銜接或過渡,語意連貫、語言生動、行文流暢。文中還使用了always,really,ever,still,maybe等副詞不同程度地表達了作者或說話者的情感。

(三)教學重難點

明確一堂課的教學重難點有利于教學目標的準確設定,以及教學活動的合理設計。基于以上學情分析與文本分析,確定以下教學重難點:

重點:梳理劉宇父母不支持劉宇的愛好與夢想的觀點,以及劉宇堅持愛好與夢想的觀點;運用所學語言知識開展角色扮演活動,體會劉宇追求夢想的心情和做父母的擔心。

突破方案:根據本課的語篇結構,采用結構圖讓學生梳理信息,形成清晰的結構化知識圖,然后依據結構圖采用角色扮演的教學活動內化與運用所學語言知識。

難點:分析與評價劉宇是否應該盡可能多地練習愛好;運用所學語言知識就自己練習愛好的理由及父母的想法在新情境中進行寫作遷移。

突破方案:設計適當的分析與評價的活動,發展學生的批判性思維;引導其根據新情境進行寫作遷移,表達個人觀點,發展他們的創新思維和表達能力。

(四)教學目標

教學目標是教師所期待得到的學生的學習結果,合理的教學目標需要遵循學習活動觀的三個層次,即學習理解、應用實踐、遷移創新,體現主題意義探究的過程及思維發展的過程(張秋會、王薔2019)。基于學情分析、文本解讀及教學重難點梳理,以英語學習活動觀為指導理論,先讀后寫,以讀促寫,將讀作為輸入,為寫的輸出作好充分的準備和鋪墊,將本堂課的教學目標設定如下:

在本課學習結束時,學生能夠:

1.通過閱讀,獲取劉宇的基本信息(如身份、愛好、夢想等),梳理劉宇父母不支持劉宇的愛好與夢想的觀點,以及劉宇堅持愛好與夢想的觀點;

2.運用所學語言知識開展角色扮演活動,體會劉宇追求夢想的心情和做父母的擔心;

3.分析與評價劉宇是否應該盡可能多地練習愛好;

4.運用所學語言知識就自己練習愛好的理由及父母的想法在新情境中進行寫作遷移。

后一個教學目標是前一個教學目標的進階,體現主題意義探究過程中認知的發展及教學邏輯的關聯。

(五)教學活動設計與實施

教學活動是一個完整的教學系統,它由眾多相互聯系、前后銜接的環節構成(轉引自王洪波,2016)。本堂課是一堂閱讀與寫作相結合的實踐,學生在完成了前面閱讀任務后自然過渡到寫作環節。

1.學習理解類教學活動

學習理解類活動主要包括感知與注意、獲取與梳理、概括與整合等基于語篇的學習活動(教育部2018)。通過該類活動,學生可以學習語言知識,梳理文本信息,初步獲取新的知識結構,理解語言所表達的意義,為應用實踐類活動作好語言知識的準備。基于文本理解與教學目標的設定,在本環節的教學活動中,教師首先利用圖片由己及彼,創設情境,談論愛好,激活學生的背景知識,讓他們感知與注意本課的話題,形成閱讀期待。提出的問題如下:

What’s your hobby?

How often do you practice it?

其次,教師從關注文章的標題入手,引出文本;接著,引導學生關注文本第一段提出的論點,引發學生思考,并以此引出下文;據此設計了以下問題:

Look at the title and predict:What are we going to talk about?

What do teenagers think of their hobbies?Do you agree?

然后,教師通過課文中出現的圖片提出一個問題,并就第二段提出兩個具體的、事實性的問題,把學生的注意力轉移到劉宇身上,使學生明白本課要討論的話題是基于劉宇的事例的,為下面獲取與梳理相關觀點作好背景鋪墊。問題如下:

Look at the picture and guess:What hobby is talked about?

Who is Liu Yu?

What’s his dream job?

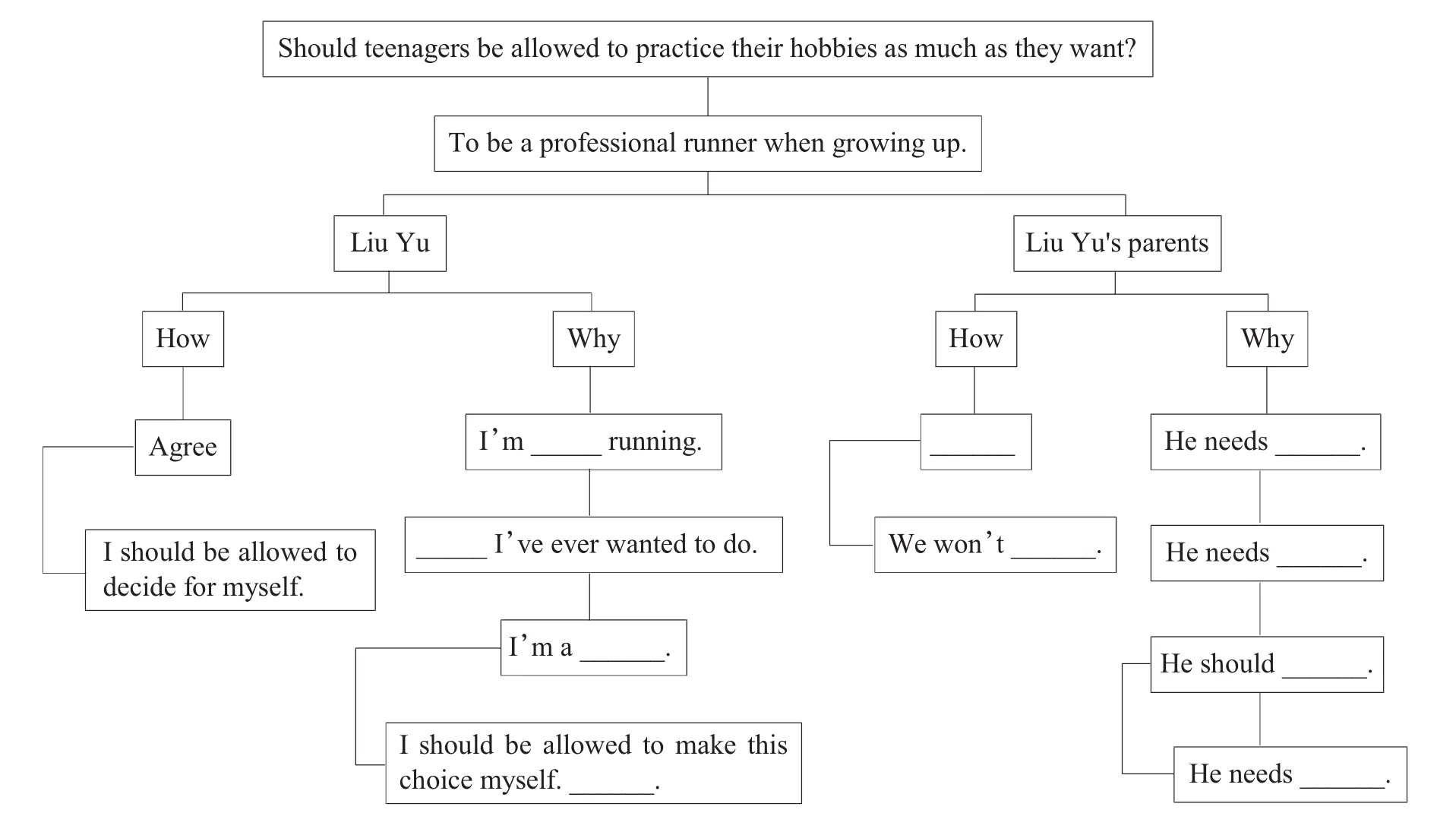

本文的語言結構特點是:第二、四段內容主要是劉宇父母不支持劉宇的愛好與夢想的論述,第三、五段內容主要是劉宇堅持愛好與夢想的論述。以上內容體現了議論文主張與反主張的特征。為了向學生呈現這一特征及方便學生提取、歸納、概括、整合基本信息,理清相關的語言知識,教師通過引導學生完成以下結構圖(見圖1)幫助他們形成結構化知識,并為后面的實踐活動提供充足的語言素材(由于學生剛接觸和使用結構圖梳理語篇信息,因此,教師提供了結構圖框架讓其填寫。待學生對結構圖的使用熟練以后,再轉為根據閱讀篇章結構自主設計結構圖框架)。教學活動如下:

Finish the following structure map by reading paragraphs 2—5 carefully.

圖1

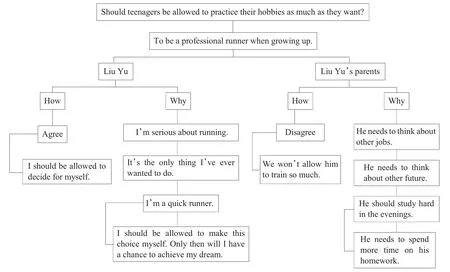

這樣的教學活動使學生建立起信息之間的關聯,形成新的知識結構。圖2是其中一名學生根據結構圖框架梳理出的結構化知識圖:

圖2

最后,教師通過問題引導學生梳理劉宇不同意父母看法的表達方式,為下一步的輸出活動作好語言鋪墊。問題如下:

Does Liu Yu agree with his parents?

How to express disagreements in the passage?

以上活動是文本處理的基礎,幫助學生整體把握文本信息的邏輯結構和信息關聯,促進其邏輯思維的發展(張秋會、王薔 2019)。

2.應用實踐類教學活動

應用實踐類活動主要包括描述與闡釋、分析與判斷、內化與運用等深入語篇的學習活動(教育部2018)。嚴婉華(2019)指出,內化與運用活動是指將新學的語言知識和文化知識進行內化、吸收,通過角色扮演、討論、采訪等活動鞏固新的知識結構,促進語言運用的自動化,這是學生將知識轉化為能力的重要階段。綜合學習理解類活動中所獲取的語言知識,本環節以角色扮演的形式讓學生分別體會劉宇追求夢想的心情和做父母的擔心,引導其加深對所學語言知識的理解,并學以致用,為寫作輸出作好語言鋪墊,據此設計了以下教學活動:

Make a conversation according to the structure map to role-play Liu Yu and his father.

下面是兩名學生角色扮演時所編寫的對話(L:Liu Yu;F:Father):

L:Hello,dad!I want to be a professional runner when I grow up.So should I be allowed to practice running as much as I want?

F:I don’t really agree.You need to think about other possible jobs.You’re getting older now,so you need to think about what will happen if you don’t end up as a professional runner.

L:I’m serious about running.It’s the only thing I’ve ever wanted to do.I should be allowed to decide for myself.

F:You should study hard in the evenings.So we don’t allow you to practice running at night.You need to spend more time on your homework because it is difficult to become a professional sports star.

L:I disagree.I’m a quick runner!I think I should be allowed to make this choice myself.Only then will I have a chance to achieve my dream.

為使學生在寫作時有清晰的篇章結構,教師再次引導他們快速閱讀文本,并根據之前獲取到的信息,用下畫線標出相應的句子,使之形成一篇以議論文為體裁的語篇,為其后續的寫作輸出活動作好寫作框架鋪墊。

3.遷移創新類教學活動

遷移創新類活動主要包括推理與論證、批判與評價、想象與創造等超越語篇的學習活動(教育部2018)。根據本課的設計理念及教學目標的設定,本環節設計了兩個相互關聯的教學活動。首先,進行合理的分析與評價活動,促進學生批判性思維的發展,深化主題意義,發展他們的文化意識,提出了以下問題:Do you think Liu Yu should be allowed to practice his hobby as much as he wants?Why or why not?其次,圍繞主題,聯系生活,教師創設超越閱讀語篇的新情境,引導學生運用所學語言知識在新情境中通過寫作的方式解決新問題,實現以讀促寫的教學目標。教學活動設計如下:

What’s your hobby?What is your dream job?Do your parents support your dream?Why or why not?學校決定于下周星期五召開“心連心”主題班會,目的在于促使學生與父母之間相互理解。請各位同學就上面的問題準備好發言稿,談談自己與父母的態度與想法。

通過寫作,把課本上的語言知識轉化為自己的語言知識,使所學知識在課堂上得到進一步使用,真正做到以讀促寫,發展創新思維,實現深度學習,將能力向素養轉化。這是文本主題的拓展升華,在新情境下解決新問題,遷移所學知識,發展創新思維(張秋會、王薔 2019)。

結束語

以讀促寫將語言輸入與輸出緊密結合,將語言的學習與運用切實結合,是提升學生語言綜合運用能力的一種好辦法。基于英語學習活動觀的教學理念通過學習理解、應用實踐、遷移創新等一系列具有綜合性、關聯性和實踐性特點的以讀促寫教學活動,改良了傳統的初中英語閱讀教學模式,體現了“學生為主體,教師為主導”,有利于發展學生的思維品質,促進其英語學科核心素養的養成。