關于浙江傳統民居的低碳價值思考

朱黎煒 張譯木

摘 要 在我國傳統民居中,其建設特點是與自然和諧相處。從陜北的窯洞、北京的四合院、江南水鄉、湘西等建筑特點看,其建筑所采用的材料和設計都與周圍環境相結合。本文主要從浙江傳統民居入手,明確分析了浙江傳統民居的價值,提出了浙江傳統民居在現代低碳建筑設計中的應用情況。

關鍵詞 浙江傳統居民;概念;低碳價值;思考

1中國江南江浙傳統民居

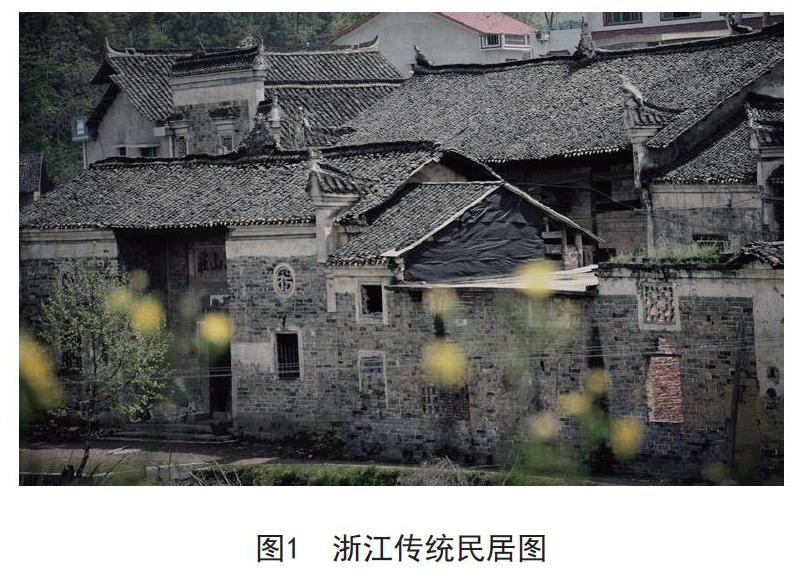

浙江的傳統民居當中,大多數建筑都是利用山坡以及河畔,運用人力進行建設的,能適應復雜多變的地形結構,并且在進行建筑時,也能夠就地取材,節省耕地,建設的周期時間以及物力,符合我國古代民眾的哲學思想,既人與自然和諧相處的理念,同時在無形中也符合我國現代低碳環保的保護理念,實現資源的節約利用。如圖1所示。古代的勞動人民在進行建設時,亦是根據當地的氣候特點來進行生產以及生活,如:普通的浙江民居當中,普遍采用的是合院,敞廳,天井,通廊的形式以及相關的表現手法,使得院落的內外聯系既有空間,又能夠分隔,形成獨立的空間。所以南方傳統民居建設時,通常能夠給人一種樸素,自然地感覺[1]。

2傳統民居的價值分類

(1)特殊的文化價值。民居建筑以及聚落全面體現了當地人民的生活特點,是民族文化和地域文化的主要表現。在實際的建筑操作以及實際的應用中卻真實地流露出我國古代勞動人民崇尚自然,與大自然的溝通相處中天人合一的價值觀思想。其獨有的建筑體系展現歷史意義和豐富文化價值的獨特韻味。

(2)建筑創作價值。建筑創作價值一般是指建筑創造價值,而非直接使用價值。其是指運用其創造性的技巧和思想,建設適用、經濟、具有空間性的居所,可適當地增加室內設施,改善居住環境。江浙傳統民居隨著社會經濟的發展,建筑技術日趨成熟,現今有保存完好的民居及其社區,都能體現建筑創作模式的建筑價值。

針對江浙民居來講,在對地形和環境的利用、群體空間的處理以及內部空間的利用和構筑的標準化等方面,都有著較高的創作價值[2]。

3傳統民居在現代低碳建筑設計中的應用情況

3.1 發展情況

①現代經濟的發展,使居民建設用地大大減少了,因各種因素的影響,居所有許多暗房間,其光代替了自然采光,從而加大了資源浪費情況;②現有的空調、取暖設備逐漸代替了以往傳統的自然通風降溫、節能采光情況,從而消耗了大量的電能;③現代建筑材料代替了鄉土材料,對鄉土材料的生態環保優勢的關注度不好,使得建筑原材料受到過度開發,導致資源過度浪費。最近幾年,建筑節能、生態環境受到了廣泛重視,因此,研究傳統民居在現代低碳建筑設計中的應用具有十分重要的意義。

3.2 傳統民居的應用

(1)自然通風的組織。在傳統住宅建筑物中,建筑物自然通風非常重要之一,而在江南炎熱的季節氣候中表現突出。在江南一帶建筑物中,采用小天井通風、冷巷熱壓通風等方式較多,通過合理的設計和建筑布局,我們可以享受到自然風,實現經濟環保。

小天井在江浙地區的傳統民居中很常見。其主要分布于江浙地區。這個地區的夏季氣候特點是高溫、高濕、風平緩。利用小天井的通風效果可以解決通風現象。天井內設有儲水器,水蒸發帶走熱量,室內的熱空氣上升從小天井口中排出,四周新鮮空氣流經門窗進入室內,最終實現自然通風效果。此種院落流傳甚廣。并且,在建筑外部環境設置中,對其設置也比較講究,當你走在巷道的時候,可以感受到陣陣涼意,這一現象的原理是通過將高墻和窄巷相互結合到一起,使得巷內太陽輻射減少,產生內外溫差,并且在這一較小的面積中,增大了風速的流動性,減少了風壓,和冷巷相互連接的各房間較熱空氣便會流出冷巷,冷空氣進入,實現循環通風的效果。其如圖2所示[3]。

(2)江浙民居對于鄉土材料的選擇。通過使用良好的建造工藝和材料,可使其與環境相互融合為一體。使用當地的鄉土材料能夠減少建筑建造過程中的工程量,降低運輸成本費用,同時形成別具一格的地域特色。比如,浙江傳統民居,以當地材料和當地的土、木、石等材料為基礎,以木材為主體框架結構。使天然油漆或桐油覆蓋木結構表面,從而起到防腐、防潮的效果。以往傳統的夯土墻和石砌墻技術也是就地取材,它對于周圍環境產生的影響不大[4]。

(3)江浙民居天然采光設計。過去在建筑選址時,考慮建筑的朝向和周圍環境是必要的,其可以獲得良好的照明效果。此外,在建筑設計過程中,主要通過不同功能對空間尺度的不同要求來組織室內空間環境,包括天井、走廊、院落等傳統民居的位置和朝向,可以概括為背靠高山、面朝河流。此種院落不僅通風采光性能好,同時還解決了室外排水問題。

(4)江浙傳統民居屋頂設計特點。在我國江浙地區,大部分地區處于濕熱的狀態,在夏季雨水天氣尤為其多,在進行傳統民居設計時要對傳統民居的屋頂做特殊防水處理。因此,當我們看到江南的古代民居時,多以坡屋頂的形式出現,可以在雨季進行防水的功能,并且在江浙傳統民居的屋內也設有竹筒管道,為雨季雨水的疏導做提前的準備[5]。

4結束語

以往傳統民居建筑通過選址,布局、自然通風、天然采光、鄉土材料的運用來營造出的低碳建筑和構建良好的建筑環境,同時減少能源的消耗,它本身植根于本土文化,是具備中國本土特征的建筑標識,比較符合低碳建筑設計要求,不過,傳統民居建筑的低碳價值還需要進一步探索。

參考文獻

[1] 孫明,崔城瑞.傳統民居“生態適宜技術”及在現代低碳建筑設計中的應用研究[J].中國科技投資,2015(8):126.

[2] 朱虹.低碳設計在現代建筑中的發展與對環境的影響[J].美與時代·城市,2014(8):12-13.

[3] 周紅,李晨霞.南方合院式建筑的院落空間營建思想與尺度對比研究——以江南民居與安順屯堡為例[J].中國名城,2019(3):77-82.

[4] 羅晶,過偉敏,張春霞.傳統民居的近代適應性轉型——以江蘇南通為例[J].城市發展研究,2018(9):153-158.

[5] 馬皞箐,徐永利.基于空間句法探討備弄之于蘇州傳統民居布局的意義[J].蘇州科技大學學報(工程技術版),2018(3):74-80.