觀察延續性護理對腦卒中吞咽障礙患者居家康復的影響

張學鳳 余文霞

【摘 要】目的:觀察延續性護理對腦卒中吞咽障礙患者居家康復的影響。方法:選取2017年8月至2019年8月于我院接受治療并已出院的70例腦卒中吞咽障礙患者作為研究對象,按照出院順序依次編號,將單號設置為對照組(n=35),采用常規出院指導,將雙號設置為觀察組(n=35),在對照組的基礎上接受延續性護理,對比兩組患者的吞咽功能和生活質量。結果:觀察組患者吞咽功能和生活質量均優于對照組,差異顯著有統計學意義(P<0.05)。結論:在腦卒中吞咽障礙患者居家康復護理中應用延續性護理能夠有效改善患者的吞咽功能和生活質量,有較大的臨床推廣價值。

【關鍵詞】延續性護理;腦卒中;吞咽障礙

【中圖分類號】R156.96【文獻標識碼】B【文章編號】1002-8714(2020)09-0219-01

許多腦卒中吞咽障礙患者因無法承受高昂的住院費用而選擇居家康復,出院后由于缺乏專業護理人員的護理,導致患者康復效果不甚理想[1]。本文旨在觀察延續性護理對腦卒中吞咽障礙患者居家康復的影響,故選取70例患者進行對比試驗,現將結果報告展示如下。

1 對象與方法

1.1對象

選取2017年8月至2019年8月于我院接受治療并已出院的70例腦卒中吞咽障礙患者作為研究對象,按照出院順序依次編號,將單號設置為對照組(n=35),將雙號設置為觀察組(n=35)。對照組中,男20例,女15例;平均年齡為(68.54±5.14)歲;觀察組中,男23例,女12例;平均年齡為(68.47±5.69)歲;兩組患者一般資料比較差異不顯著(P>0.05),有可比性。

1.2方法

對照組接受常規出院指導,觀察組在對照組的基礎上接受延續性護理,具體措施如下:

①成立延續性護理小組:由康復科護士長、專科護士、專科醫生、治療師和營養師組成,主要工作內容為評估出院患者的情況,制定出院后的護理計劃并實施。

②評估患者情況:對患者吞咽功能、家庭背景、遵醫行為等進行綜合評估,制定個體化護理計劃,特殊情況的患者可以增加家訪次數。

③健康教育:在出院前1周內對患者及家屬進行健康宣教,主要內容包括鼻飼技能、吞咽訓練方法、口腔護理等,并保證家屬能獨立完成相關操作。鼻飼技能包括鼻飼液的選擇和配置、鼻飼的基本操作等;吞咽訓練方法可制成程序表交給家屬按表執行;口腔護理應觀察患者有無口腔異味、黏膜病變等,及時清潔口腔,預防吸入性肺炎。

④家庭訪視:指導吞咽功能的訓練,給予患者及家屬心理支持,可以講解成功案例,給予積極的心理暗示,幫助其樹立信心。

1.3觀察標準

對比兩組患者的吞咽功能和生活質量。采用洼田飲水試驗對患者的吞咽功能進行測量,分為“正常”和“障礙”兩種評級;生活質量采用SF-36量表進行測量,分數越高代表患者的生活質量越好。

1.4統計學方法

將數據納入SPSS20.0軟件中分析,計量資料比較采用t檢驗,并以(-x±s)表示,率計數資料采用χ2檢驗,并以率(%)表示,(P<0.05)為差異顯著,有統計學意義。

2 結果

2.1兩組患者吞咽功能比較

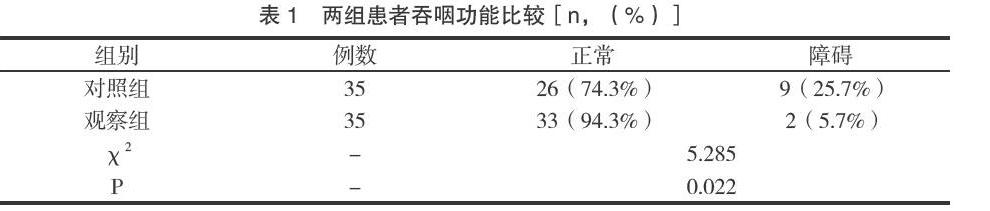

觀察組患者吞咽功能優于對照組患者,差異顯著有統計學意義(P<0.05),詳情見表1。

3 討論

腦卒中是一種很常見的慢性疾病,其主要的臨床表現有認知障礙、運動障礙、吞咽障礙等,有研究表明,腦卒中后出現吞咽障礙的概率超過了30%。當腦卒中患者出現吞咽障礙可能會引起嗆咳、吸入性肺炎甚至窒息[2]。在我國,許多患者無法負擔長期的住院費用,但是在出院后也應該接受延續性護理[3]。

延續性護理主要包括成立延續性護理小組、評估患者情況、健康教育和家庭訪視四個措施,將患者在醫院接受的護理延續到家庭,持續地跟進患者的恢復情況,進行疾病管理、個體化健康教育、家訪,給患者提供了優質的護理服務,提高對疾病的認知程度,充分發揮家庭成員對吞咽障礙的管理能力,有利于提高患者的康復效果,早日回歸社會和家庭[4]。

為觀察延續性護理對腦卒中吞咽障礙患者居家康復的影響,本次研究選取70例患者進行對比試驗,結果顯示應用延續性護理的患者的吞咽功能和生活質量均顯著優于僅接受常規出院指導的患者(P<0.05),充分體現了延續性護理的優勢。

綜上所述,在腦卒中吞咽障礙患者居家康復護理中應用延續性護理能夠有效改善患者的吞咽功能和生活質量,有較大的臨床推廣價值。

參考文獻

[1] 張慧,郭亞娟,霍娟娟,等.家庭延續性護理對腦卒中吞咽障礙患者居家康復的影響[J].心血管外科雜志(電子版),2019,8(03):206-207.

[2] 吳金香,王元姣.家庭延續性護理對腦卒中吞咽障礙患者居家康復的影響[J].護士進修雜志,2017,32(18):1698-1700.

[3] 王智敏.腦卒中患者出院后延續性護理的應用效果評析[J].世界最新醫學信息文摘,2019,19(99):379-380.

[4] 張清瑤,馮豪,王月,等.老年腦卒中病人家庭照顧者延續性康復護理需求的調查研究[J].全科護理,2019,17(32):4074-4078.