黃河三角洲生態保護與可持續發展研究

鄧祥征 張帆 劉剛

摘 要:在全球氣候變化和人類活動的雙重驅動下,生態系統和社會經濟系統都處于動態演化過程中,揭示兩者之間的耦合機制是維系兩個系統韌性并支持區域可持續發展的前提。黃河三角洲作為中國社會經濟、資源要素、生態環境矛盾最突出的地區之一,是生態環境脆弱、對氣候變化敏感、人類活動復雜的區域,也是開展生態保護與可持續發展耦合研究的理想場所之一。基于黃河流域高質量發展與生態文明建設的需求,總結了區域生態保護與經濟發展的研究進展,分析了生態保護-區域可持續發展的耦合驅動機制,述評了多要素、多過程、多尺度耦合機制和演化路徑研究成果,提出了黃河下游三角洲生態保護與可持續發展耦合研究應關注的內容,為黃河流域的高質量發展提供科技支撐。

關鍵詞:生態保護;可持續發展;耦合機制;黃河三角洲

中圖分類號:TV882.1;P343.5 文獻標志碼:A

doi:10.3969/j.issn.1000-1379.2020.09.022

Abstract:Ecosystem and socioeconomic system are under dynamic evolution due to global climate change and human activities. Revealing coupling mechanism between ecosystem and socioeconomic system is the premise of maintaining their resilience and regional sustainable development. The Yellow River Delta is one of the regions with the most prominent contradictions between social and economic resources and ecological environment in China, with fragile ecological environment, high sensitivity to climate change and complex human activities. Thus, it is one of the typical areas to conduct coupling mechanism research on ecological protection and sustainable development. In order to meet the national requirement of high quality development and ecological civilization construction in the Yellow River Delta, this paper summarized the research progress of regional ecological protection and economic development, analyzed the coupling driving mechanism of ecological protection and regional sustainable development, reviewed multi-element, multi-process, multi-scale coupling mechanism and evolutionary path research outcomes and put forward new topics of coupling research of ecological protection and sustainable development in the Yellow River Delta, aiming to provide technological support for the high quality development of the Yellow River Delta.

Key words: ecological conservation; sustainable development; coupling mechanism; Yellow River Delta

在全球氣候變化和人類活動的雙重影響下,區域生態系統和經濟系統均處于動態演化過程中,生態保護與區域可持續發展的耦合研究逐步成為熱點,生態經濟系統的逐步深入研究體現了生態保護與區域可持續發展耦合研究的漸次深入[1]。生態經濟系統是一個自然環境與人類社會相互作用的耦合系統,具有復雜非線性及不確定性等特點,是地球系統科學領域的關鍵研究范疇之一。地球各圈層、各要素以及自然過程和人類活動之間相互作用關系的耦合機制,是區域生態保護和可持續發展研究的重要內容[2]。多年來,揭示生態保護與區域可持續發展之間的互饋關系和耦合機制,被認為是破解生態保護與區域可持續發展難題的關鍵之一[3]。

隨著研究的深入,生態保護與區域可持續發展多尺度、多過程、多要素耦合及其對環境保護和經濟發展的作用越來越受到重視。美國生態學會在1991年就發起了可持續生物圈行動,提出生態系統穩定性由生物物理因素、社會因素和經濟因素決定,但始終沒有揭示生態保護與經濟發展間的非線性復雜關系。中國生態學家于1978年提出“大農業”理論,認為不同的生態系統相互聯系,反對毀林開荒、圍湖造田,并開始了對生態保護與可持續發展關系的研究。與此同時,相關領域的科學家開始對生態保護和區域可持續發展這一耦合機制開展分析,如早期的生態學家認為發展的目的是保證人類生存;早期的經濟學者普遍認為經濟增長是資本、技術、儲蓄率、就業以及制度等因素的函數,而生態環境則被認為能夠被其他生產要素所替代,較少關注生態環境在經濟發展中的作用[4];逐漸地,地理學家提出“人地關系”思想與可持續發展理念相融合,定量化表達生態經濟系統復雜性的研究及多學科交叉研究開始起步[5]。基于此,要開展生態保護和區域可持續發展耦合機制研究,需引入地球系統科學理論,集成多學科交叉知識、技術,提出保護與發展科學研究框架,以揭示區域生態經濟系統非線性變化的關系。

黃河三角洲是我國社會經濟、資源稟賦、生態環境矛盾突出的典型地區之一,是生態環境脆弱、對氣候變化敏感、人類活動復雜的區域,也是開展黃河流域生態保護與區域可持續發展耦合研究的重要場所。在黃河三角洲開展生態保護和可持續發展耦合機制研究能為黃河流域高質量發展積累科學判據[6]。本文從生態保護與區域可持續發展的視角出發,分析區域生態系統與經濟系統耦合機制及生態經濟系統模擬的研究進展,總結黃河三角洲生態經濟系統發展變化的過程及其驅動機制,并提出了以后的研究方向,以期為黃河流域下游地區生態保護和區域可持續發展提供決策參考。

1 生態保護與可持續發展研究

多尺度、多過程、多要素生態保護與區域可持續發展耦合機制研究既是學術熱點,又是發展需求。保護與發展的關系復雜緊密,面對區域實現可持續發展的客觀要求,需進一步對生態保護與區域可持續發展的耦合關系和互饋機制開展綜合研究,實現生態保護與區域可持續發展協同共進[7-8]。構建跨學科領域的系統框架和評估方法,加深了解生態經濟系統的耦合過程和演變規律,對于國家、地區或者流域應對可持續發展面臨的挑戰、設計高效的管理措施和政策至關重要[9]。

目前,關于保護與發展的研究主要集中在兩方面,一方面是對生態系統或經濟系統中單一要素開展分析,如生態系統突出對水、土、氣的定量分析,經濟系統則以分析產業發展、城鎮化水平、人均收入為主;另一方面則是趨向于探討國家或者地區生態、經濟、能源、資源及社會等之間的協調關系,利用生態足跡、投入產出分析等方法對國家或某一地區生態保護和區域經濟發展之間的協調關系進行評估[10]。但是以流域為研究單元,全流域、多區域、多過程耦合機制的研究較為缺乏。因此,流域尺度保護與發展的系統性聯系是當前的研究熱點。流域是具有整體功能和層級結構的耦合系統,由生態環境子系統、經濟發展子系統和社會進步子系統組成,是一個層級復雜、功能統一、受多因子影響的復雜巨系統,多功能、多層級、多時段及多不確定性因素是其固有特征,兼具資源供給、社會發育、經濟發展和生態保護屬性,因此開展流域尺度生態經濟系統耦合機制研究具有復雜性和不確定性。

生態保護與區域可持續發展關系的復雜性、跨學科和跨領域性質,導致生態保護與區域經濟發展的特征、階段以及理論框架在研究目的、內容、方法等方面差異明顯。這些關鍵科學問題主要涉及氣候變化背景下如何從地球科學視角分析生態保護的動態變化過程,基于參數訂正與模型修正方法揭示生態產業化的歸因及驅動機制,同時,涉及在人類活動主導下如何基于流域系統理論探究區域可持續發展驅動機制,基于模型模擬與統計分析方法揭示產業生態化的演變過程及發展趨勢,綜合生態保護與區域可持續發展的耦合機制進而提煉結合生態產業化與產業生態化的區域可持續發展策略及發展范式,見圖1。當前研究仍需整合自然科學與社會科學的基礎理論、集合描述性和數據驅動的建模方法,開展生態經濟系統耦合分析,通過交互檢驗和情景模擬來促進研究與管理框架的優化和完善。

2 生態系統與經濟系統耦合機制研究

生態經濟系統的動態過程和互饋機制是生態保護和區域可持續發展耦合研究的關鍵內容。系統耦合是多系統持續、協調發展的前提,從系統耦合的視角研究多系統復合,不僅可以從構成層面分析其系統要素和結構狀態,還可以從生成層面解析其內在運作機制、中間作用介質和互饋機制。研究國家或地區生態與經濟的耦合程度,首先要研究生態系統與經濟系統的相互影響關系,研究重點呈現出從靜態到動態、從定性到定量、從單一要素到多要素乃至整個生態系統的態勢[11],國內外學者提出多種較為直觀的理論、指標、方法對生態經濟系統的耦合機制開展研究,如生態足跡分析法、供需平衡法、狀態空間法等[12-14],主要從生態承載力的角度看待生態系統與經濟系統的關系。

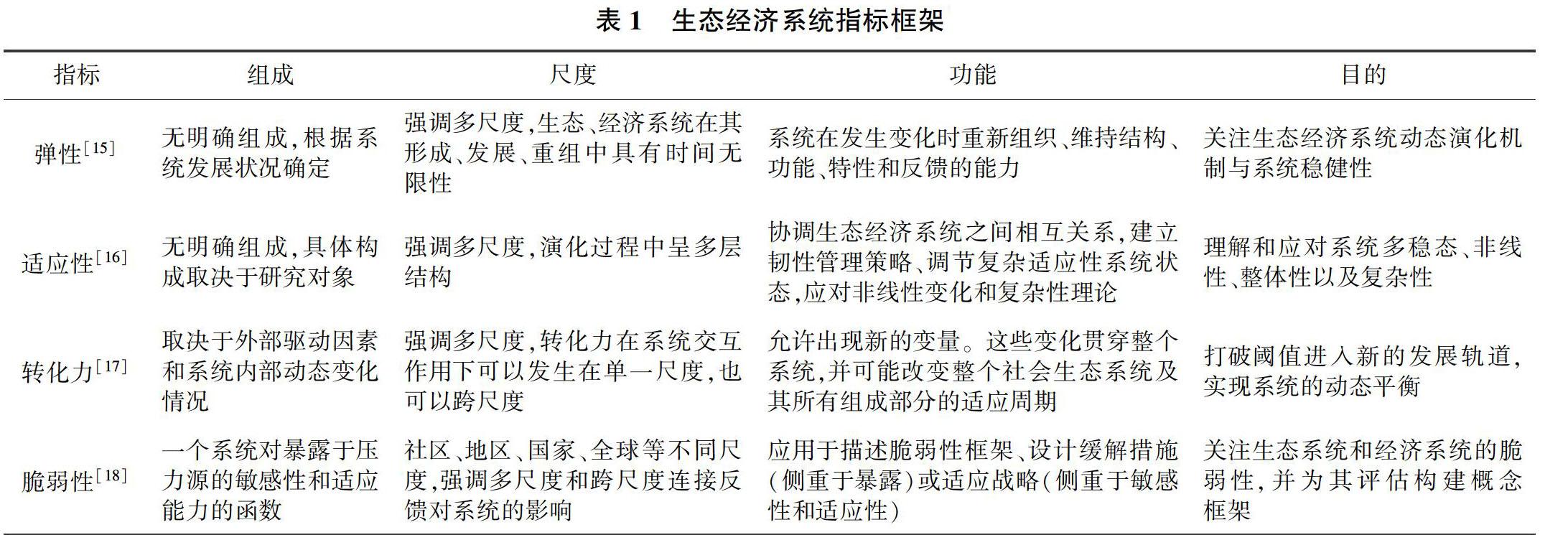

生態經濟耦合系統是由生態子系統和經濟子系統耦合而成的復雜系統,每個子系統內部及各子系統之間的相互作用和反饋機制是生態保護和區域可持續發展研究的核心。彈性(Resilience)、適應性(adaptability)和轉化力(transformability)被認為是決定生態經濟系統未來運動軌跡的3個主要關聯屬性。彈性是指系統發生變化時,在維持系統結構、功能和反饋等不變的前提下,通過調整系統狀態變量和驅動變量等參數而恢復至原來的狀態。彈性促進了復雜適應系統跨時空尺度相互作用的動態發展,同時促進了適應性和轉化力概念的提出。適應性是指系統為響應內部機制及外部驅動因素所做出的改變,同時也是指沿新軌跡發展的能力。轉化力指在社會經濟或生態條件難以維持現有系統穩態時,跨越閾值創造新系統的能力。適應性和脆弱性關系如同一個雙螺旋結構,在不同的社會層面和時空尺度交叉,既不能簡單視為硬幣的正反兩面,也不能歸納為一個連續體的端點,應該強調兩者之間直接且緊密地聯系。生態經濟脆弱性是指生態經濟系統失去了系統彈性。生態經濟系統指標框架見表1。

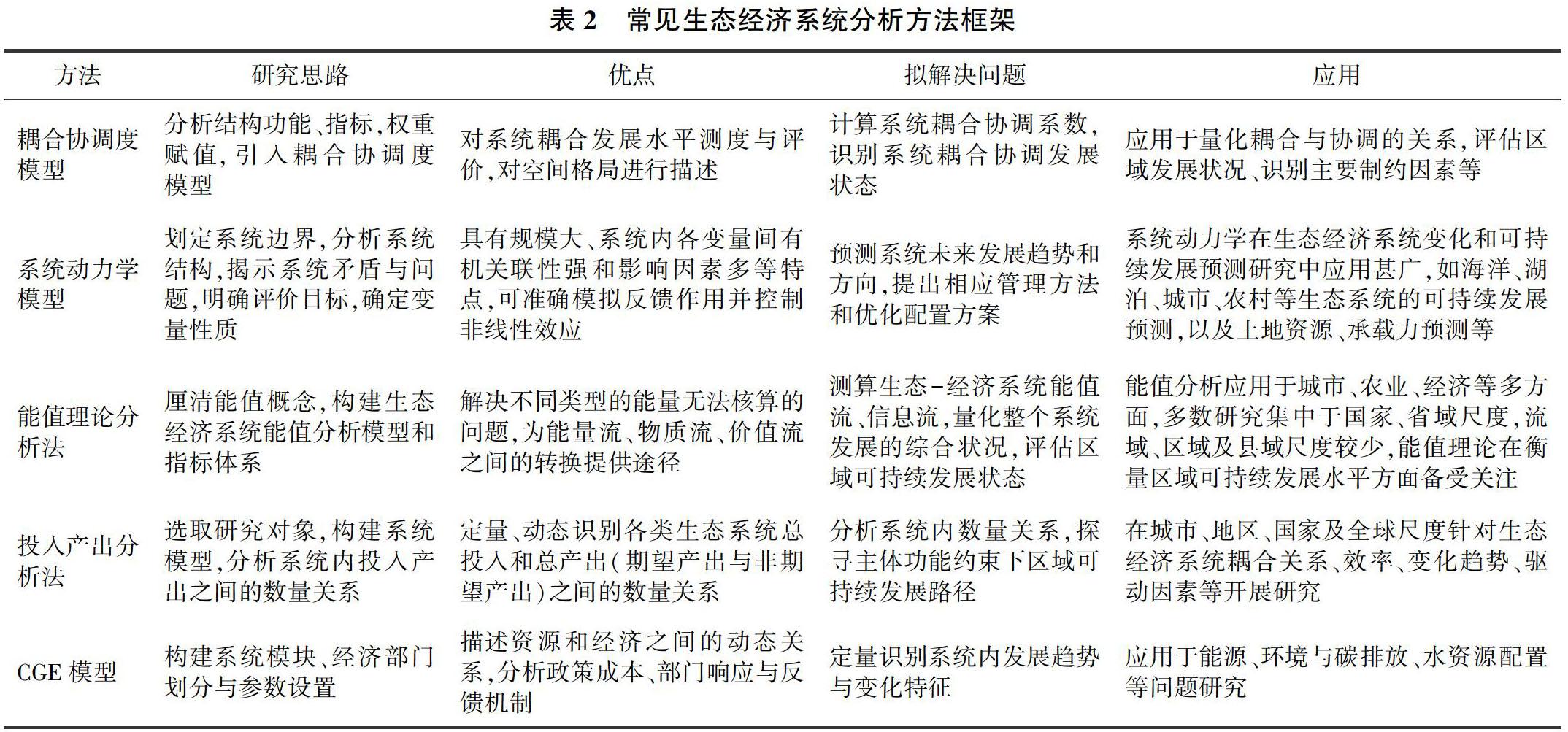

生態經濟系統是一個復雜適應性系統,受自身和外界干擾影響,具有不可預期性、聚集、自組織、非線性、多樣性、多穩態、循環性等特征。直接量化生態經濟系統較為困難,許多學者通過構建系統模型,甄選替代指標方法開展間接評估[19],主要包括概念界定、交換機制識別、系統模型構建等。關于生態經濟系統的定量研究已初見成效,常見的生態經濟系統分析方法主要有耦合協調度模型評價法[20]、系統動力學模型法[21]、能值理論分析法[22]、投入產出分析法[7]、一般均衡分析(CGE)模型法等[23],見表2。耦合協調度模型可有效分析耦合度、耦合協調度及其內部結構排序,目前被廣泛應用于量化耦合與協調關系、評估區域發展狀況、識別主要制約因素等,但存在指標科學性欠佳、方法運用單一、尺度合理性欠缺和視角寬廣性不足等問題。能值理論分析法是研究生態經濟系統耦合的基礎方法,它為定量評價生態系統結構與功能、分析生態過程的時空特征和動態演化、探索生態經濟的實施途徑和行為準則等提供了耦合層面的理論框架和方法體系。目前能值分析應用于城市、農業、經濟等方面[24],研究案例多集中于國家、省域尺度,流域、區域及縣域尺度的研究較少[25-26]。投入產出分析法可以衡量生態經濟系統的互饋關系,動態地識別各類生態經濟要素的投入產出、流入流出和動態轉移等定量關系,被廣泛應用于生態經濟系統耦合關系、效率、變化趨勢、驅動因素等實證研究[27-28]。一般均衡分析(CGE)模型被廣泛應用于海洋漁業等生態經濟系統可持續發展研究中,同時在能源、環境與碳排放、水資源配置等領域有較深入研究[29]。

總體來看,生態經濟系統研究廣泛應用于國家、地區、城市等多個單元和領域,但對流域單元尤其是黃河流域多過程、多尺度、多要素的耦合研究還較缺乏。生態經濟系統研究需落實到流域生態保護與區域可持續發展耦合機制及優化調控的空間規劃上,以達到流域生態保護和區域可持續發展的平衡和優化,形成可持續的生態經濟系統結構與功能[30]。生態系統變化受生態經濟系統互饋影響,不同穩態下生態保護動態和格局各不相同,通過研究生態經濟系統耦合與互饋機制,建立流域尺度生態經濟動態耦合系統,優化資源開發利用,是將生態保護與區域可持續發展研究從理論轉向實踐的重要途徑。在分析探討系統的恢復力、脆弱性、穩態轉化、適應性等方面,構建系統整體的分析方法至關重要。同時耦合模型涉及自然、社會和經濟等多個方面,需要構建多模型集成和整體的系統分析方法。通過模型模擬、優化調控等手段,可為區域、流域等研究單元生態保護和區域可持續發展提供科技支撐。

3 黃河三角洲生態保護與可持續發展耦合研究進展

黃河三角洲位于我國東部黃河入海口處,是我國人口最密集、社會經濟最發達、人與自然相互作用最強的地區之一,也是最具代表性的生態經濟耦合系統之一。多重生態界面環境是黃河三角洲生態系統的典型特征,由于位于大氣、河流、海洋與陸地的交界帶,因此多種物質交匯,多重動力系統交融,陸地、淡水、咸水天然系統和人工系統等多類生態系統交錯分布,為其社會經濟的發展提供了優越的環境基礎。然而該地區土地鹽堿化程度較高,森林覆蓋率低,生態環境治理與土地恢復的難度較大,成為中國社會經濟、資源、生態矛盾最突出的地區之一,是生態環境脆弱、對氣候變化敏感、人類活動復雜的脆弱區,也是我國經濟發展和生態保護需重點關注的地區。由于近年來資源開采等經濟活動頻繁,污染加劇,因此黃河三角洲生態經濟耦合系統復雜多變,生態保護與區域經濟發展之間的矛盾加深。水資源短缺、供需矛盾突出,生態環境脆弱、保護壓力大,土地鹽堿化形勢嚴峻,區域發展不平衡等是黃河三角洲地區存在的主要問題[10,31]。黃河三角洲地區是開展生態保護與可持續發展耦合研究的理想場所之一,其經濟發展的重要性、生態保護的必要性和流域上中下游協同發展的迫切性使得該區域有別于其他生態經濟系統,故識別黃河三角洲生態保護和區域可持續發展的關鍵要素,厘清其多要素、全過程、多尺度的耦合機制和互饋作用是實現該地區可持續發展的重要途徑。

黃河三角洲地區生態環境相對脆弱,淡水資源較為短缺。以中低產田為主的黃河三角洲土地存在嚴重鹽堿化,而且旱澇等自然災害頻發,生態系統承載能力和自我修復能力較差,生態系統比較脆弱。水環境面臨著巨大壓力,工業廢水排放量、生活污水排放量逐年增加。以濕地為主的特色生態環境面臨著濕地淡水資源缺乏、濕地功能退化、濕地污染加重等諸多問題。黃河三角洲淡水資源相對貧乏,降水量偏小,年人均降水量比山東省的低41 m3;能飲用和灌溉的淺層及深層淡水分布面積僅占4%,主要分布于小清河以南地區。目前黃河水位逐年降低,上游水量急劇減少,導致下游黃河三角洲地區出現土壤鹽堿化加劇、濕地生態環境退化等一系列生態問題。工業廢水、COD、氨氮排放致使黃河三角洲濕地水環境富營養化,濕地生態功能退化和生物多樣性逐步喪失。

黃河三角洲地區的社會經濟發展取得了長足進步。2017年黃河三角洲高效生態經濟區地區生產總值為9 686.6億元,比上年增長6%,人均生產總值為94 627元。黃河三角洲地區工農業以自然資源為導向迅速發展,工業形成了以石油采掘業為主導,石油化工、原鹽及鹽化工、機電、輕紡、建材等多元化發展的工業體系;農業重點進行荒堿地開發、中低產田改造、人工草場建設、灘涂開發等生產活動。總體來看,黃河三角洲經濟社會發展水平較低,產業結構呈明顯“倚能倚重”的特點,戰略性新興產業體量小,新舊動能轉換步伐遲滯,經濟增長動力不足。近年來,國家先后批復實施了《黃河流域綜合規劃(2012—2030年)》《黃河流域防洪規劃》等,實施了一批水利調節、生態修復、污染治理重大工程,黃河流域經濟社會向著健康的方向發展。黃河三角洲油、氣、鹽、堿等礦藏資源豐富,近年來眾多工礦企業紛紛落戶于此,石油化工業、鹽化業的蓬勃發展過程中忽視了環境保護,且受傳統生產技術限制,新技術的研究和推廣滯后,致使工業“三廢”污染問題嚴重,黃河三角洲沿海灘涂環境污染加劇,嚴重制約了社會經濟的高質量發展。

當前針對黃河三角洲的研究主要集中在生態效率測算、影響因素識別、環境效應揭示等方面,對生態經濟系統的耦合作用及互饋機制研究較少。如黃河三角洲生態工程建設對生態環境的影響研究涉及經濟參數、政策影響及生態變量等,并需要揭示其多要素、多過程、多尺度的耦合機制及演化路徑。解決黃河三角洲面臨的社會經濟與生態問題,實現流域高質量發展,需要加強生態保護與區域可持續發展的耦合分析,研究黃河三角洲社會經濟、資源、生態多要素、多過程、多尺度耦合機制,從而為黃河三角洲生態保護和高質量發展提供科學基礎和科技支撐。

4 黃河三角洲生態保護與可持續發展耦合研究展望

黃河三角洲是開展生態經濟系統耦合研究的理想區域之一,生態保護和區域可持續發展的多要素、多過程、多尺度耦合和互饋機制是黃河三角洲高質量發展研究的核心內容[32-33]。當前開展黃河三角洲生態保護與區域可持續發展耦合分析仍存在彈性評估和測度方法薄弱,耦合關系識別、分解、定義不清,評價指標不統一,穩態轉換和適應性研究缺乏實踐指導等問題。未來開展黃河三角洲生態保護和區域可持續發展研究應重點關注以下幾個方面的內容。

(1)黃河三角洲生態保護與可持續發展統籌及路線圖設計。從地球系統科學和流域系統理論的視角,重點研究黃河三角洲上中下游生態保護與區域可持續發展、各生態系統類型、人地與自然環境的統籌關系,集中揭示黃河三角洲多區段全面統籌、多尺度系統模擬、多過程動態演化及多要素的互饋機制,從生產發展方式、生態產業化、產業生態化等角度,規劃出多區段、多尺度、多要素的生態保護與區域可持續發展路線圖。

(2)黃河三角洲經濟、資源、生態多要素、多過程、多尺度耦合機制及演化途徑辨識。在省市、縣域、地塊、規則柵格、農戶等多個尺度開展資源、生態、環境、社會經濟等多要素的耦合過程及互饋機制研究。立足流域系統和地球科學系統理論,系統揭示自然與人類耦合系統、社會經濟與生態環境耦合系統間的內部反饋機制和穩態轉換過程[2],辨識生態-經濟系統非線性動態演化機制及路徑。

(3)黃河三角洲支撐生態適應性管理的可持續發展模式和范式構建。立足于地球系統科學視角,參數化水、土、氣、生物、人等關鍵要素,集中構建多區段、多過程、多尺度“分類-統籌-協調”框架[34],通過政策框架、技術方法和科學理論的綜合集成,探索流域上中下游合理的資源配置方式與生態管理模式,開展鄉村振興項目、生態文明建設、“兩山”理論實踐及生態適應性管理研究,并瞄準2030年可持續發展目標(SDGS)[35],系統構建主動適應生態保護的生產發展方式、生態產業化、產業生態化等可持續性范式,提出契合生態保護目標的區域可持續發展模式與范式。

參考文獻:

[1] 王維.長江經濟帶生態保護與經濟發展耦合協調發展格局研究[J].湖北社會科學,2018(1):73-80.

[2] 王帥,傅伯杰,武旭同,等.黃土高原社會-生態系統變化及其可持續性[J].資源科學,2020,42(1):96-103.

[3] 傅伯杰.面向全球可持續發展的地理學[J].科技導報,2018,36(2):1.

[4] 姜英華.中國社會主義市場經濟思想發展研究[D].蘭州:蘭州大學,2016:20-32.

[5] 李揚,湯青.中國人地關系及人地關系地域系統研究方法述評[J].地理研究,2018,37(8):1655-1670.

[6] 方創琳,王振波,劉海猛.美麗中國建設的理論基礎與評估方案探索[J].地理學報,2019,74(4):619-632.

[7] 王育寶,陸揚,王瑋華.經濟高質量發展與生態環境保護協調耦合研究新進展[J].北京工業大學學報(社會科學版),2019,19(5):84-94.

[8] 周馮琦,程進.長三角環境保護協同發展評價與推進策略[J].環境保護,2016,44(11):52-57.

[9] 連煜.堅持黃河高質量生態保護,推進流域高質量綠色發展[J].環境保護,2020,48(增刊1):22-27.

[10] 王金南.黃河流域生態保護和高質量發展戰略思考[J].環境保護,2020,48(增刊1):18-21.

[11] 閆緒嫻,范玲,樊媛媛.中國省域生態—災害—社會系統耦合協調時空分布及演化[J].宏觀經濟研究,2019(8):115-127.

[12] ZHANG P, DENG M, LONG A, et al. Coupling Analysis of Social-Economic Water Consumption and Its Effects on the Arid Environments in Xinjiang of China Based on the Water and Ecological Footprints[J]. Journal of Arid Land, 2020(1): 1-17.

[13] 景永才,陳利頂,孫然好.基于生態系統服務供需的城市群生態安全格局構建框架[J].生態學報,2018,38(12):4121-4131.

[14] 紀學朋,白永平,杜海波,等.甘肅省生態承載力空間定量評價及耦合協調性[J].生態學報,2017,37(17):5861-5870.

[15] TURNER B L, KASPERSON R E, MATSON P A, et al. A Framework for Vulnerability Analysis in Sustainability Science[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2003, 100(14): 8074-8079.

[16] O'BRIEN M J, HOLLAND T D. The Role of Adaptation in Archaeological Explanation[J]. American Antiquity, 1992, 57(1): 36-59.

[17] BEISNER B E, HAYDON D T, CUDDINGTON K. Alternative Stable Statesin Ecology[J]. Frontiers in Ecology and the Environment, 2003, 1(7): 376-382.

[18] COLLSTE D, PEDERCINI M, CORNELL S E. Policy Coherence to Achieve the SDGs: Using Integrated Simulation Models to Assess Effective Policies[J]. Sustainability Science, 2017(12): 921-931.

[19] YAN X, CHEN M, CHEN M Y. Coupling and Coordination Development of Australian Energy, Economy, and Ecological Environment Systems from 2007 to 2016[J]. Sustainability, 2019, 11(23): 65-68.

[20] JIAO L, GAO Y, PAN H, et al. Dynamic Coupling Law of Ecological Support Capacity and Economic Social Development in Anhui Province from 2000 to 2015[J]. EDP Sciences, 2019, 136: 4103.

[21] 曹玉華,夏永祥,毛廣雄,等.淮河生態經濟帶區域發展差異及協同發展策略[J].經濟地理,2019,39(9):213-221.

[22] 戰金艷,鄧祥征,岳天祥.基礎設施建設水平與城鄉生態經濟系統發展的耦合分析:安康地區的實例研究[J].人文地理,2005,20(4):37-41.

[23] 崔學剛,方創琳,劉海猛,等.城鎮化與生態環境耦合動態模擬理論及方法的研究進展[J].地理學報,2019,74(6):1079-1096.

[24] 彭焜,朱鶴,王賽鴿,等.基于系統投入產出和生態網絡分析的能源-水耦合關系與協同管理研究:以湖北省為例[J].自然資源學報,2018,33(9):1514-1528.

[25] DENG X, SHI Q, ZHANG Q, et al. Impacts of Land Useand Land Cover Changes on Surface Energy and Water Balance in the Heihe River Basin of China, 2000—2010[J]. Physics and Chemistry of the Earth, 2015, 79: 2-10.

[26] 樊新剛,仲俊濤,楊美玲,等.區域可持續發展能力的能值與耦合分析模型構建[J].地理學報,2019,74(10):2062-2077.

[27] CHEN M, CHEN H Q. Study on the Coupling Relationship Between Economic Systemand Water Environmental System in Beijing Based on Structural Equation Model[J]. Applied Ecology and Environmental Research, 2019, 17: 617-632.

[28] SHI T, YANG S, ZHANG W, et al. Coupling Coordination Degree Measurementand Spatiotemporal Heterogeneity Between Economic Development and Ecological Environment: Empirical Evidence from Tropical and Subtropical Regions of China[J]. Journal of Cleaner Production, 2020, 244: 118739.

[29] 云小鵬.基于CGE模型的能源與環境財稅政策協同影響效應研究[J].經濟問題,2019(7):37-44.

[30] 郭正權,張興平,鄭宇花.能源價格波動對能源-環境-經濟系統的影響研究[J].中國管理科學,2018,26(11):22-30.

[31] 陸大道,孫東琪.黃河流域綜合治理與可持續發展[J].地理學報,2019,74(12):2431-2436.

[32] 金鳳君,馬麗,許堞.黃河流域產業發展對生態環境的脅迫診斷與優化路徑識別[J].資源科學,2020,42(1):127-136.

[33] 傅伯杰,冷疏影,宋長青.新時期地理學的特征與任務[J].地理科學,2015,35(8):939-945.

[34] 傅伯杰,王帥,張軍澤.“分類-統籌-協作”全球加快實現SDGs的路徑[J].可持續發展經濟導刊,2019(增刊2):21-22.

[35] MASTRNGELO M E, PREZ-HARGUINDEGUY N, ENRICO L, et al. Key Knowledge Gapsto Achieve Global Sustainability Goals[J]. Nature Sustainability, 2019, 2(12): 1115-1121.

【責任編輯 呂艷梅】