疫情下應急物流倉儲管理智能化研究—以武漢某慈善機構為例

孫 琳

(濟南大學 商學院,山東 濟南 250022)

1 引言

2019 年末武漢地區新型冠狀病毒肺炎的爆發,使得應急物流研究逐漸成為應對疫情期間物資保障的重大課題。疫情爆發期間由于醫療物資和生活物資的短缺,使得應急物資保障成為重中之重,而應急物流倉儲作為應急物流不可或缺的一環,如何提高其倉儲效率就顯得尤為重要。疫情發生之初的武漢某慈善機構的物流運作之所以屢受詬病,主要是因為出現了信息不透明、物資分配不平衡、貨物信息不明確、應急物資調度效率低下等問題,因而社會輿論將其推向了風口浪尖。此次事件折射出的問題是現階段我國應急物流沒有完全發揮其優勢,使得該醫療機構的慈善事業信用問題變得岌岌可危。可見,如何改善應急物流倉儲體系,提高應急物流效益成為學界業界亟需解決的重大課題。本文擬提出的建立應急物流倉儲新模式—云倉模式,一方面可以滿足提高應急倉儲效率,以應對我國新冠病毒疫情防控需要;另一方面可為應急物流倉儲理論研究提供具有可操作性的思路。

2 應急物流發展現狀

應急物流是指以提供重大自然災害、公共安全事件、突發性公共衛生事件或者軍事沖突等突發事件所需應急人員、資金、物資為目的,以追求時間效益最大化和災害損失最小化為目標的單向或雙向的特種物流活動[1]。

我國自然災害、事故頻繁發生,尤其此次武漢新冠疫情的發生,應急物流從多次的實踐中得出“平時服務、急時應急、戰時應戰”的應急保障理念,逐漸被物流企業、物流人士所認同,并且齊心協力地投入到一線救援工作中來,提供應急物資和生活用品,有力的保障了應急物流的“生命線”。一方面,順豐、京東等多家快遞物流企業,開通了應急物資綠色通道,為當地慈善機構和政府提供了公益運輸服務。另一方面,中郵、中外運物流等國有企業,依然發揮著“國家隊”的重要支撐作用。國家賦予的國際組織和外國政府捐贈物資的境內運輸任務由中郵擔任,以其特殊的身份在道路嚴格管控期間發揮出了通行優勢。

3 應急物流倉儲特性

疫情發生后應急物資保障在防疫工作中成為首要任務,使得應急物流成為應對突發事件的后援力量,應急物流倉儲成為應急物流中不可或缺的一環。應急物流倉儲相較于一般物流倉儲,除擁有倉儲所有的屬性外,還具備一定的特殊性,歸納如下:

3.1 不可預知性

由于疫情的不可預知性,使得應急物流倉儲應急物資不可預知,應急需求也具有隨機性的特點。

3.2 時間約束的緊迫性

突發事件往往讓人猝不及防,救援刻不容緩,因而對應急物資的分配和發放的時間約束往往具有緊迫性,對物資的分配速度有著極高的要求。

3.3 集中優先性

為了更快的使救援物資及時存放、取出和移動,首先要將物資集中整合,并且面向通道保管,先進先出防止儲存物資由于時間過長而發生變質、耗損、老化的現象。

4 武漢某慈善機構應急物流倉儲存在的問題

隨著武漢某慈善機構事件的逐漸升溫,問題暴露特別突出,甚至影響公眾對該機構的信任度,其主要表現是:首先,一線醫護人員急需各類口罩和防護服等應急物資,倉庫堆積著大量的物資卻無法送達應急現場,大量的物資沒有得到充分利用,任其在倉庫里存放過期。其次,一線醫院的醫用口罩分配公平問題也成為焦點問題。2020 年1 月29 日,武漢市新冠肺炎指揮部指令九州通的第三方物流公司協助武漢某慈善機構參與到管理一線物資的任務中來。經過幾天的整頓處理,將物資出入庫的時間縮短到兩個小時,使得應急物資很快送達抗疫一線醫院。由此可見,在疫情帶來的壓力下,應急物流倉儲的物資供應與分配能力成為應急物流的最大考驗。本文通過對此次事件的剖析,發現其應急物流倉儲主要存在以下三個突出問題:

4.1 救援物資倉庫的倉儲布局未達到專業化水平

武漢某慈善機構救援物資倉儲布局在規劃以及建設時并沒有達到專業化水平。該機構將武漢國際博覽中心作為應急物資倉庫,國博A1到A4倉庫都是物資,但開門的只有A1 和A2。數百平方米的A1 倉庫中堆集了大量的應急物資,沒有進行分類,同時倉庫的承載能力也是有限的,因而無法在第一時間內進行專業性的應急物流操作。由于應急物資管理與現場作業團隊專業化水平不足,使倉庫現場作業流程難以施展,沒有進行有效梳理,最終影響了物資發放效率。

4.2 救援物資倉庫的應急物資調撥不及時

疫情發生后捐贈物資調撥不及時。抗疫期間,一方面,機構出單,救援倉庫見單發貨,當所有的應急物資進入倉庫后,第一步就是分類。但是,大量醫療物資與非醫療物資由于包裝上未作說明,且大量混雜堆放,給倉庫作業人員的清點和碼放造成了極大不便,以至出現分類困難,致使物資發放不及時;另一方面應急倉庫內作業人員仍采用傳統的人工處理方式,在需求量激增時,運轉效率低下,這就讓本就艱難的救援工作雪上加霜。

4.3 疫情中醫療物資供需信息不對稱

疫情突發時,醫院與慈善機構之間存在信息溝通不暢的情況,極大地影響了防疫工作的開展;醫療物資的信息閉塞,打通應急物資管理各個環節和節點信息存在困難,因而造成了信息的不對稱性,影響了應急物資的調配、運行效率。某機構將受捐的3.6萬只口罩,分別分配給武漢天佑醫院1.6 萬只,仁愛醫院1.6 萬只,而發熱門診一線醫院只收到來自一位愛心人士捐助的3 000只口罩。由此可見,倉庫內部還存在醫療物資信息不對稱,從而不能實現物資的按需分配。醫療信息不公開透明的問題亟待解決。

5 應急物資云倉模式構建

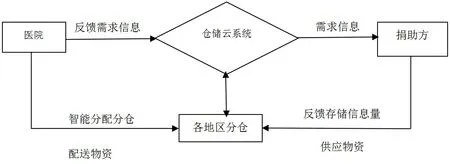

盡管在疫情期間國家已將武漢某慈善機構救援倉庫與九州通應急物流倉庫相結合,使得救援倉庫的管理壓力得到釋放,也使得救援物資分配的信息由于第三方物流伙伴的參與更加公開透明,但是仍存在物資未能有效的按需分配等問題。因此,本文認為應該通過倉儲云系統,使倉與倉之間實現對接,并對應急醫療物資庫存進行調配,以多倉為據點,對物資進行入庫、出庫調撥。通過倉儲云系統,將醫院、捐助方與各地分倉(武漢某慈善機構、第三方物流企業)整合成為一個整體,達到統籌全局的效果。云倉網絡基本架構設計如圖1。

圖1 云倉網絡

在基本架構的基礎上,尚需要重點解決合作伙伴、供應云體系、倉儲云系統這三個問題。

5.1 建立應急物流倉儲與第三方物流企業的合作伙伴關系

作為非專業物流企業,應建立與第三方物流企業的合作伙伴關系。聯盟第三方的物流公司,利用其優勢與能力,如空運、配送、系統、中轉場,使應急物流的倉儲環節實現高效運轉。

建立應急物流倉儲與第三方物流企業的合作伙伴關系的優勢在于:其一,運用第三方的專業化倉庫、設備、技術,根據其強項,徹底解決武漢某慈善機構等非專業物流機構的物資調撥不及時的問題,平衡了倉庫中醫療物資的發放壓力;其二,與第三方物流企業成為合作伙伴,構建應急物資協同模式,可以發揮出巨大的協同作用,管理和協作更加統一,從而達到統籌全局的效果。

5.2 搭建應急物流倉儲的應急供應云體系

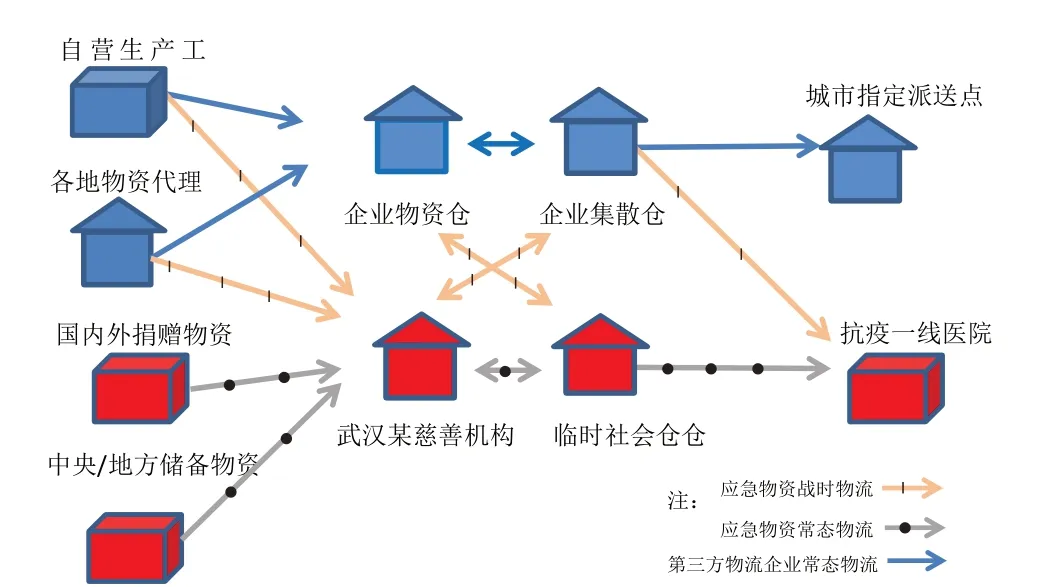

抗疫期間,一改將所有救援物資直接發放到武漢某慈善機構應急倉,而是將應急物流分為兩類:應急物資戰時物流和應急物資常態物流,將第三方物流企業作為合作伙伴。供應云體系具體運作方式如圖2。

圖2 應急云倉儲體系

(1)應急戰時物資物流。將自營生產工廠與各地物資代理商共同生產的應急戰時物資率先運輸到武漢某慈善機構應急倉,再由該機構應急倉通過倉儲云系統依照標準進行整合分配,再根據需求發放到第三方物流企業集散倉,最終由第三方物流企業運輸到抗疫一線醫院。

(2)應急常態物流。應急戰時物流運輸的同時,將中央或地方儲備物資以及國內外捐贈的應急常態物資直接運輸到武漢某慈善機構應急倉,再由武漢某慈善機構應急倉通過倉儲云系統根據需求量發放到臨時社會倉,再由臨時社會倉運送到抗疫一線醫院。

(3)第三方物流企業常態物流。第三方物流企業正常運營中,通過自營生產工廠和各地物資代理商將普通物資運送給企業物資倉,再由企業物資倉發放給企業集散倉,最后到達城市指定派送點。

建立應急供應云體系的優勢在于:其一,應急物資可以進行分類,然后由企業聯合參與,增加了救援的合作伙伴,兵分三路,盡量避免出現物資無序混亂、堆壓囤積的問題;其二,充分利用了企業的倉庫和設備設施,可以合理有效的分配物資,提高了周轉的效率,同時解決了武漢某慈善機構救援物資倉庫倉儲布局不專業的問題。

5.3 融入政府應急管理體系

倉儲云系統為應急云倉的發展提供了技術支持,以云服務為核心的多層次服務,具備了構建應急倉儲云系統的能力,可以支持不同模式下的政府應急管理體系,并且可以根據各種需求來選擇功能組合和對接模式。

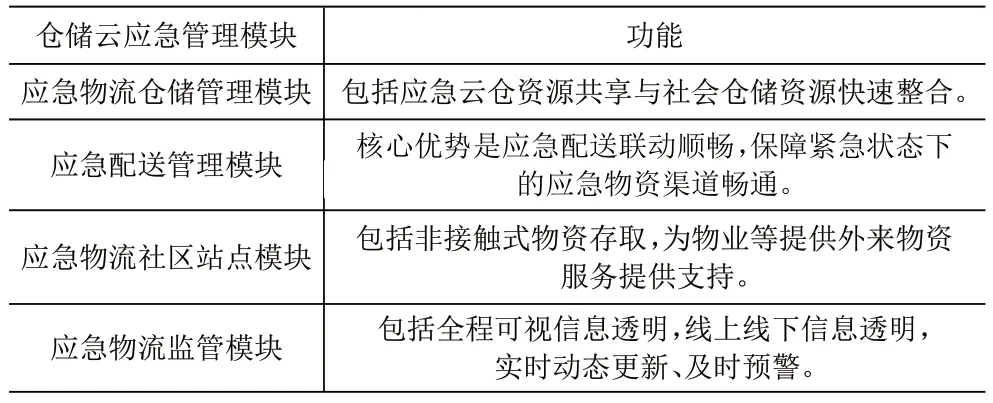

倉儲云包括應急物流管理模塊、應急物流倉儲管理模塊、應急物流配送管理模塊、應急物流社區站點、應急物流監管模塊幾個維度。其中,應急物流的核心優勢是高效協同與快速派發;協同捐贈、采購、運輸等各個環節,可以保障物資高效接收、調度和配送,實現一體化運作。倉儲云應急管理模塊見表1。

表1 倉儲云應急管理模塊

將倉儲云系統融入政府應急管理體系的優勢在于:其一,徹底解決了醫院與武漢某慈善機構之間物資管理各個環節和節點信息不對稱性的問題,打通了醫療物資信息閉塞的環節,有利于防疫工作的開展;其二,通過與政府應急保障模塊相連接,從而幫助政府重新建立獨立的應急物資專業化管理平臺,與政府救援工作相融合,可以保障物資高效接收、調度和配送,實現一體化運作,形成強有力的后援力量。

6 推進應急物流倉儲智能化的保障措施

6.1 加強應急倉儲伙伴合作化

類似武漢某慈善機構等非物流救援機構應積極與第三方物流企業倉儲伙伴合作,其中各個應急倉儲之間要加強協同化的調度工作,統一領導,統一調配,實現快速聚集物資、高效配送物資,使救援工作的開展更加專業化。同時,如果任何分倉的收、發地應急資源不足,可與其他倉庫協同安排,以使物資到達救援地分配平衡,最終實現應急物資快速有效的按需分配。

6.2 注重應急倉儲設備一體化

從疫情中可以看出應急物流倉儲管理體系也是應急倉儲建設的重要一環,設施設備管理使用的制度規范十分重要。管理包括了存儲分撥設備、條碼掃描設備、批次管理設備、過程跟蹤設備、定位裝置等在內的倉儲設施設備,并形成應急倉儲閉環,可以提高救援物資運作效率。

6.3 提升應急倉儲技術智能化

運用RFID信息識別技術,可以從源頭實現物資的可視化,進行信息跟蹤。在信息系統無法支持的偏遠地區,當急增的物資到達需求地后,迅速分發物資顯得非常重要,此時物資的全部信息以及該發往何處都將影響分發的效率,而RFID可以從根本上解決這一問題。

6.4 強調應急倉儲人才專業化

應急物流倉儲的科學研究過于模型化、理論化,受眾知識面拓展較小。掌握應急物流倉儲相關知識和技能的人才數量少,因而,政府應該重視培養專業人才,擴大應急倉儲人才的儲備量,人員培訓嚴格按照應急物流要求進行,若應急需要時,則無條件征用。同時,也要配備專業的人員對系統與設備的可用性進行檢查,這符合軍民共建和融合的總體建設思想。不僅可以減少人才浪費,而且可以保證應急需求。