刺絡放血療法治療急性足部痛風性關節炎36例

周 丹 毛力威 高加強

急性痛風性關節炎是臨床常見的疼痛性疾病。它常發生在跖趾關節,特別是拇指和腳趾關節和第一跖趾關節。發作時發作部位出現紅、腫、熱、劇烈疼痛,活動受限,西藥主要使用秋水仙堿、別嘌呤醇等藥物,療效尚可接受,但不良作用較大。而近年來有報道采用局部放血結合其他療法在急性痛風性關節炎治療上取得較好的效果[1,2]。作者通過刺絡放血療法治療急性痛風性關節炎取得了滿意的臨床效果。現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料按就診順序將70例門診患者隨機分為治療組36例和對照組34例。治療組36例中,男26例,女10例;年齡30~75歲,平均(42.5±10.6)歲;病程1~10 d,平均(3.5±1.7) d。對照組34例中,男26例,女8例;年齡30~74歲,平均(40±12.5)歲;病程2~8 d,平均(4.0±1.5) d。經統計學分析,2組在性別、年齡、病程等方面無顯著性差異(P>0),具有可比性。

1.2 診斷標準西醫診斷標準:采用1977年美國風濕病學會標準[3]。中醫診斷標準:根據中華人民共和國中醫藥行業標準《中醫病證診斷療效標準》,提出以下診斷標準:①臨床表現為跖趾關節、足背突然腫脹發熱,常在夜間發作,夜間又輕又重;②血尿酸高于 400 μmol/L。

1.3 納入標準①符合上述診斷標準者;②年齡在30~75歲;③均為門診患者;④自愿加入本試驗者,簽署知情同意書。

1.4 排除標準①年齡在30歲以下或者75歲以上者;②施術部位有皮損患者;③類風濕關節炎患者;④化膿性關節炎患者;⑤合并有心腦血管等嚴重危及生命的原發性疾病或有精神疾病的患者;⑥同時應用其他藥物或進行其他治療會影響結果判定者。

1.5 中止、剔除標準①未能堅持治療者;②未能嚴格按照本治療方案執行者;③治療過程中出現了嚴重不良反應者;④治療過程中出現其他并發疾病或者病情惡化者。

1.6 治療方法

1.6.1 治療組刺絡放血治療,取穴:選取患者患病關節處青紫或怒張的絡脈,或循經刺絡。操作:患者取端坐位,雙足垂直放地上。穴位進行常規消毒后,用9號一次性針頭點刺法疾刺:一手固定被刺的部位,另一手持針頭,露出針尖3~5 mm,對準出痧的部位快速刺入并迅速出針[4],出血量40~60 ml。當出血量達預期量時,用消毒紗布加壓止血,防止局部皮膚血腫,然后用75%酒精棉球清理局部的血漬。治療后,囑患者在36 h內保持針孔處清潔干燥。每5 d治療一次。15 d為一個療程。

1.6.2 對照組急性期給予口服吲哚美辛片,每次25 mg,每日3次。間歇期給予口服別嘌醇,每次 10 mg,每日2次。共治療15 d。

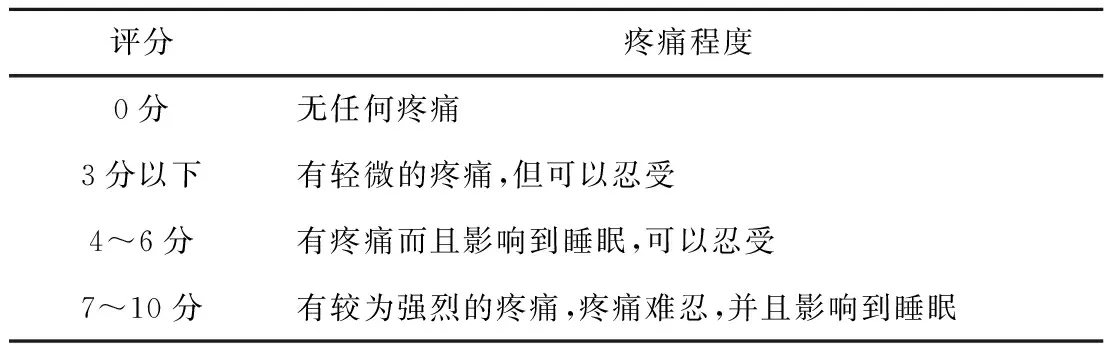

1.7 觀察指標①血清尿酸數值:治療組與對照組患者分別在治療前和治療后抽取早上空腹時的外周血, 采用TOSHIBA TBA120-FR全自動生化分析儀測定UA水平。②采用VAS疼痛問卷評估2組患者在治療前后的疼痛程度,以此評定不同的治療方法對疼痛的緩解程度。VAS疼痛問卷評分標準見表1。

表1 VAS評分與疼痛程度表

1.8 療效評定標準根據中華人民共和國中醫藥行業標準《中醫病證診斷療效標準》制定。治愈:臨床癥狀、體征消失,功能活動恢復正常;血尿酸低于 400 μmol/L,半年隨訪未復發。好轉:臨床癥狀、體征消除或關節腫脹改善,疼痛緩解;血尿酸檢查較前有所改善。未愈:治療后的癥狀、體征及血尿酸數值均無明顯的變化。

2 結果

2.1 2組患者療效比較治療組的治愈率、總有效率分別為88.89%、97.22%,對照組的治愈率、總有效率分別為41.18%、82.35% 2組的治愈率、總有效率比較,差異均有統計學意義。見表2。

表2 2組患者臨床療效比較 (例,%)

2.2 2組患者治療前后血清尿酸數值比較2組治療前后血清尿酸數值比較,差異均有顯著意義(P<0.01)。治療后2組的血清尿酸變化比較,差異有顯著統計學意義(P<0.01)。見表3。

表3 2組患者治療前后血清尿酸比較 (例,

2.3 2組患者治療前后VAS疼痛評分比較2組治療前后疼痛VAS評分差異都有統計學意義(P<0.01);2組患者治療后VAS疼痛評分皆有明顯降低,且治療組明顯低于對照組。見表4。

表4 2組患者VAS評分比較

3 討論

痛風性關節炎是一種急性無菌性炎癥反應,是血液中尿酸濃度過高,尿酸以鈉鹽的形式沉積在關節及關節周圍組織中結晶形成的。它們大多發生在第一跖趾關節,可導致關節功能障礙,常累及腎臟。目前,國際上公認的治療原則是促進尿酸排泄,抑制尿酸合成,但化學藥物不良作用大,成本高。

中醫學中有許多痛風的記載,歷代醫家都在討論。元代朱丹溪的《格致余論》中云:“痛風者,大率因血受熱已自沸騰,其后或涉水或立濕地……寒涼外搏,熱血得寒,汗濁凝滯,所以作痛,夜則痛甚,行于陽也。”清代林佩琴《類證治裁》:“痛風,痛痹之一癥也……初因風寒濕郁痹陰分,久則化熱致痛,至夜更劇。”《丹溪手鏡》中稱痛風:“血得熱,感寒冒濕不得運行,所以作痛,夜則痛甚……有血虛痰逐經絡上下作痛”。所以中醫認為,痛風為先天稟賦不足,或后天飲食不節,加之脾腎兩虛,導致痰濁瘀血凝滯,風、寒、濕邪氣侵襲機體,逼阻于經絡,氣血運行不暢,不通則痛,故見肢體、關節處疼痛,即為痛風。根據明代張景岳《景岳全書·腳氣》中認為,外是陰寒水濕,今濕邪襲人皮肉筋脈;內由平素食肥甘過度,濕壅下焦;寒與濕邪相結郁而化熱,停留于肌膚……病變部位紅腫潮熱,久則骨蝕。熱邪可耗傷津液,濕邪又可影響氣機運行,瘀血內生[5]。急性發作期多為發熱、窘迫、關節劇烈疼痛或游走、局部紅腫發熱,可見舌苔黃膩、脈弦滑。治療方法應以清熱化瘀、疏通經絡為主。《靈樞·經脈》曰:“諸刺絡脈者,必刺其結上,甚血者雖無結,急取之,以瀉其邪,而出其血。”刺絡療法的作用機理有退熱、止痛、消腫等。刺絡放血療法可以使脈絡中的惡血充分排出體外,祛腐生新,達到“邪隨血出”“痛則不通”的治療目的,有疏通經絡、活血化瘀、消腫止痛、清熱作用,治療瘀血內阻型痛證有很好的療效[6,7]。

現代醫學認為:運用刺絡放血療法可以把血管中較高含量的血清尿酸及尿酸鹽隨血液釋放出來,同時,降低血管張力,改善毛細血管阻力,可以促使新鮮的血液流向病灶,改善局部微循環障礙,起到消炎止痛的功效,減少局部炎性刺激,緩解病變關節的癥狀。

本研究結果表明,刺絡放血療療法臨床見效快,療效顯著,操作簡單方便,安全可靠。并且,刺絡放血法治療急性足部痛風性關節炎在治愈率、總有效率、降低血清尿酸、緩解疼痛等方面均優于藥物治療,值得在臨床上推廣應用。