監控量測在隧道施工初支侵限變形監測中的應用

彭澤乾,彭 川

(1.陜西省交通建設集團公司,陜西 西安 710075;2.中國建筑西南設計研究院有限公司,重慶 400020)

1 前言

在山嶺區高速公路建設中,由于受地形條件的限制,為了克服高程、避免大挖方破壞生態、避繞不良地質而選擇隧道施工,在隧道施工開挖過程中,由于地應力釋放會破壞原有圍巖結構的穩定性,可能會導致在施工過程中發生坍塌事故[1]。

1.1 隧道圍巖變形失穩發育及致災特點

隧道坍塌是指在隧道施工中,洞頂及兩側部分巖土體在重力作用下向下崩落的一種不良地質現象。圍巖變形坍塌,除了與巖體的初始應力有關,還主要取決于圍巖的巖性、結構和構造以及水的作用[2-3]。正是由于隧道塌方的影響因素較多,所以坍塌事故普遍發生,根據調查在隧道施工過程中坍塌事故發生數量最多。隧道施工坍塌事故災害具有以下特點:

(1)易發性。隧道工程與其他工程相比具有隱蔽性、施工復雜性、地層條件和周圍環境的不確定性等突出特點,從而加大了施工技術難度和建設風險,使得其在多種影響因素下比較容易發生隧道坍塌事故。

(2)突發性。隧道圍巖受到開挖擾動后,在自重應力及結構應力的作用下,變形失穩導致的坍塌事故災害具有突發性,災害發生前并無明顯預兆。

(3)破壞力強。由于隧道施工空間有限,并且隧道坍塌所產生的巖土體下落速度較快,在場施工作業人員不能及時躲避,勢必會掩埋或砸傷作業人員,對施工人員的人身安全形成很大的威脅,同時會不同程度地損壞施工機械設備。

(4)影響面廣。隧道發生坍塌事故會延長隧道整體施工工期,增加工程預算,降低了施工單位的施工質量,造成一定的經濟財產損失。

1.2 隧道圍巖變形失穩對公路施工安全的影響

山嶺區高速公路建設過程中,由于影響因素較多,發生坍塌事故的風險較大,隧道塌方不僅影響工程施工進度且增加施工費用,嚴重的還會威脅到隧道內施工作業人員生命安全,產生較大的安全生產事故。如2012年9月16日,大廣高速B3標段江西龍南縣境內象形1#隧道左線距洞口20 m處發生塌方事故,致使16名施工人員被困隧道內。2019年1月7日,宣威市楊宣高速公路來賓段大營坡隧道作業時,隧道上方泥土塌方,致2人死亡,1人輕傷。

1.3 隧道施工圍巖監控量測的必要性

公路隧道施工具有上述多種致災特點,目前在施工過程中未能開發出有效的監控系統和設備實行全施工過程中的圍巖變形監測和及時預警。若在隧道開挖施工過程中采用合理有效的方法和設備對開挖后的圍巖進行監控量測,通過分析監控測量數據及時了解開挖后的各測點斷面圍巖穩定情況,遇見收斂、下沉數據異常時能迅速采取相應的應急措施,快速發布現場信息及時撤離施工作業人員及機械設備,避免人員傷亡和財產損失。因此在隧道掘進施工過程中,進行圍巖變形的監控量測是十分必要的,且要求監控量測數據的獲得和處理具有極強的及時性和準確性。

2 工程概況

平鎮高速公路起于安康市平利縣城關鎮龍古村,終點為陜渝界雞心嶺隧道兩省交界處。路線全長81.445 km,采用雙向四車道高速公路標準,設計時速80 km/h,路基寬度25.5 m,全線橋隧比82.62%。項目地處于山嶺地區,橋隧比大,且項目隧址地質條件復雜,圍巖等級較低,路線穿越多條斷層帶、富水帶或臨近水庫庫區,存在斷裂涌突水風險,施工難度大。

秋山隧道為本項目三座控制性隧道工程之一,位于安康市秦巴山區大巴山的北麓,境內以高海拔的石質高中山為主,海拔一般在400~3 000 m之間,地勢總體南高北低。受地質構造和巖性的控制,嶺脊多為北西走向,少部分為東西走向。隧道左線起訖樁號為K23+305~K30+947,長7 642 m;右線起訖樁號為K23+310~K30+980,長7 670 m,屬于特長隧道。

本次研究區域主要為秋山隧道右洞YK27+080~YK27+120段落,其中YK27+080~YK27+100段圍巖為斷層碎裂巖,受F116斷層影響嚴重,洞室圍巖極破碎,圍巖穩定性差,隧道開挖洞頂易坍塌,地下水類型為基巖裂隙水,雨季施工地表水沿斷層入滲,形成突水或涌水現象;YK27+100~YK27+120段洞室為微風化云母石英片巖、絹云母片巖,巖體節理、裂隙較發育,呈鑲嵌碎裂結構,圍巖穩定性一般,洞頂無支護時易坍塌掉塊,側壁有時失穩。該段洞室地下水類型為基巖裂隙水,洞室開挖易出現滴水或淋雨現象,強降雨時,若遇導通的大裂隙會出現少量的突水及涌水現象。

3 隧道施工監控量測方案

3.1 監控量測方法及測點布設

圖1 周邊收斂及拱頂下沉測點布設示意圖

不同的斷面開挖方式采用不同的測點布設方式,該隧道采用臺階法開挖方式,則每個開挖臺階設置1條測線,拱頂及拱腰測點布設如圖1所示。根據隧道埋深、開挖寬度、圍巖等級確定每10m布設一處測量斷面且斷面與隧道中線垂直布設。

3.2 監控量測方法及穩定性判據

秋山隧道施工過程中,拱頂沉降量采用蘇一光公司的DS05精密水準儀,儀器精度0.01 mm;隧道周邊收斂量測采用JSS30A型數顯收斂計,儀器精度0.06 mm;掌子面、洞壁圍巖和支護狀況觀察采用目測觀察。在日常監控量測工作中嚴格按照JTG/T F60-2009《公路隧道施工技術規范》的規定,將洞身周邊收斂速率0.1~0.2 mm/d及拱頂沉降速率0.07~0.15 mm/d作為圍巖穩定的判定依據[4]。

3.3 監測斷面間距及監測頻率

本次監控量測數據取自秋山隧道右洞YK27+080~YK27+120自測點布設以來相應的觀測數據,根據圍巖等級測點間距為每10 m設置一處,監測頻率每天1次[5]。

4 隧道變形失穩形式

根據施工現場掌子面情況,結合地質勘查報告以及超前地質預報結果,秋山隧道研究段落開挖掌子面及洞身段圍巖節理走向無規則、裂隙發育,整體呈現鑲嵌碎裂狀,并存在裂隙水。以上結論表明,在隧道開挖過程中會出現結構失穩和水損失穩兩種破壞形式。

4.1 結構失穩破壞

由于壓應力集中會使具有鑲嵌碎裂結構的圍巖產生剪切松動,此類圍巖的破壞模式主要表現為破裂松動。隧道施工過程中,由于洞體開挖,應力會發生重分布,如果圍巖應力超過了圍巖的屈服強度,這類圍巖將會沿著多組已有斷裂結構發生剪切錯動而松弛,并圍繞開挖洞身形成一定的碎裂松動帶。這類松動帶本身是不穩定的,特別是當有地下水的活動參與,極易導致拱頂的坍塌和邊墻的失穩。

4.2 水損失穩破壞

研究表明,絕大多數隧道坍塌事故發生過程中均受水的影響,水是導致隧道發生坍塌事故的最關鍵性影響因素。地下水和地表水是導致坍塌事故的兩種水的表現形態。本項目位于陜南地區,雨量充沛、河流發育屬于地表水,隧道中存在的裂隙水屬于地下水。由于水的物理、化學及力學作用,松散破碎巖體中巖石的單軸抗壓強度和彈性模量隨著含水量的增加而降低,后續巖體中產生的軟化、溶解、潤滑、水壓力及機械沖刷作用使隧道圍巖的穩定性進一步降低,從而導致坍塌事故的發生[6]。

5 監控量測數據分析

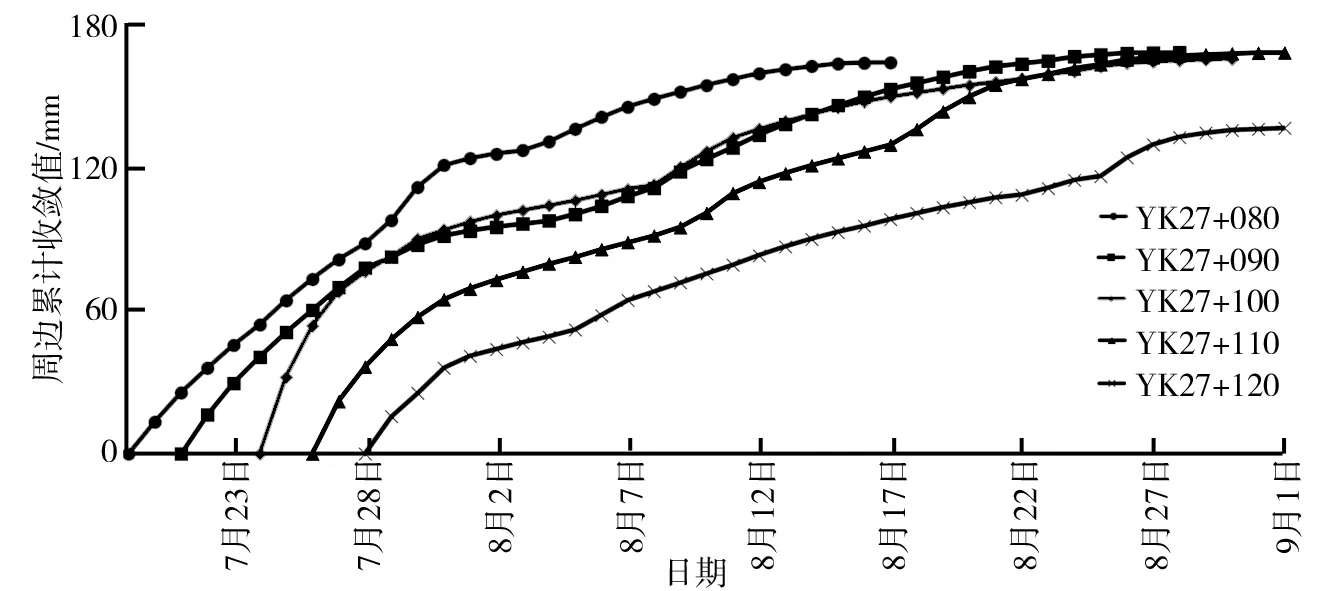

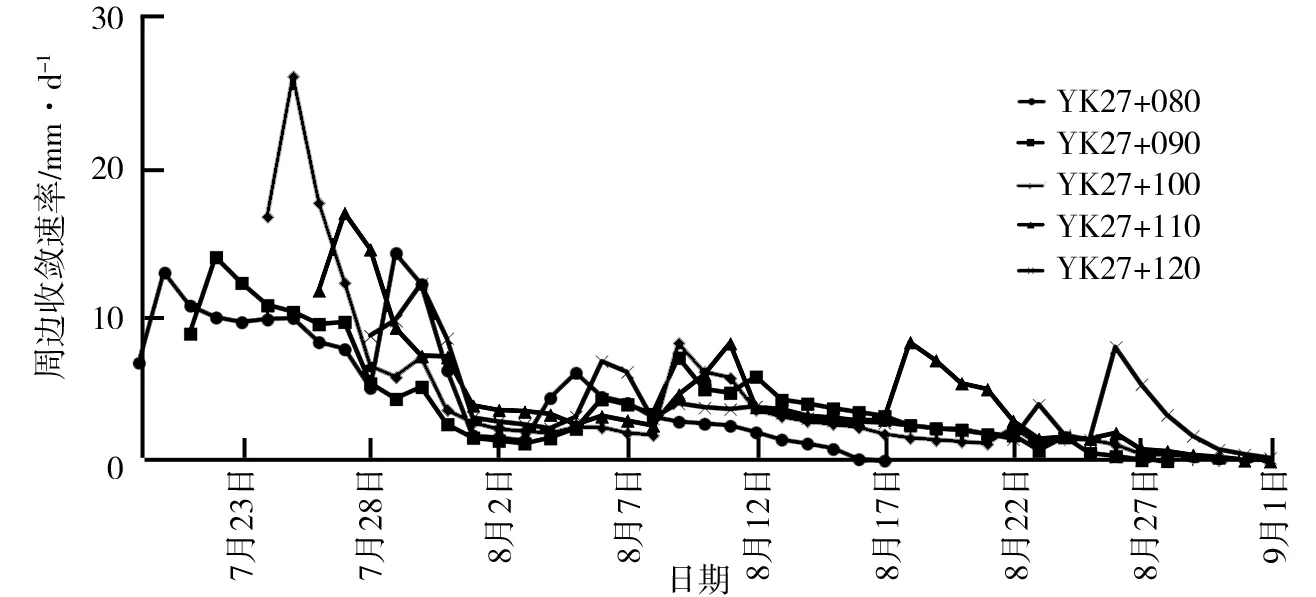

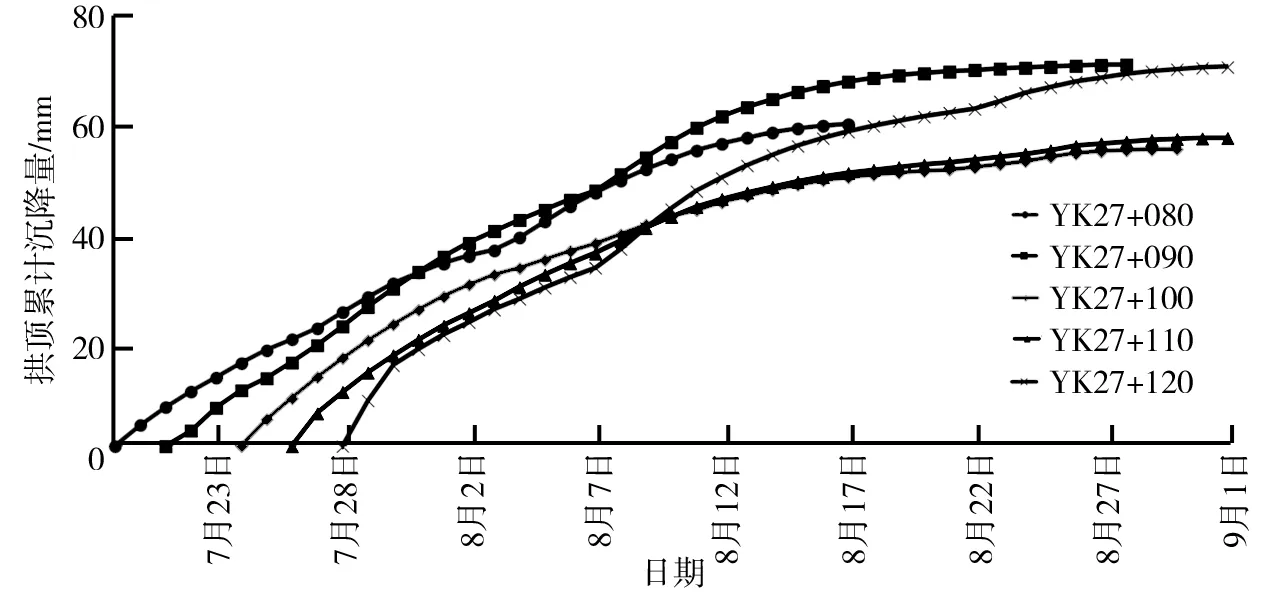

對日常觀測采集到的數據進行分析,研究段落YK27+080~YK27+120的周邊收斂量、收斂速率、拱頂沉降量和拱頂沉降速率等相關數據指標分別如圖2、圖3、圖4和圖5所示。

5.1 周邊收斂、拱頂沉降數據直觀分析

由圖2、圖3中數據分析可知:周邊累計收斂值持續增長。YK27+80、YK27+90、YK27+100、YK27+110、YK27+120這5個測點在各自的觀測周期內,周邊收斂速率整體上呈現下降趨勢,但是YK27+80測點在觀測周期內峰值達到14.23 mm/d,且只有1 d的觀測數據0.15 mm/d滿足圍巖穩定判定標準;YK27+90測點在觀測周期內峰值達到13.95 mm/d,且只有2 d的觀測數據滿足圍巖穩定判定標準,分別為0.19 mm/d、0.13 mm/d;YK27+100測點在觀測周期內峰值達到了26.21 mm/d,且只有1 d的觀測數據0.18 mm/d滿足圍巖穩定判定標準;YK27+110測點在觀測周期內峰值達到了16.95 mm/d,且只有2 d 的觀測數據滿足圍巖穩定判定標準,分別為0.16 mm/d、0.1 mm/d;YK27+120測點在觀測周期內峰值達到了12.15 mm/d,且沒有觀測數據是滿足圍巖穩定判定標準的。

圖2 5個測點處周邊累計收斂值

圖3 5個測點處周邊收斂速率

由圖4、圖5中數據分析可知:拱頂累計沉降量持續增長。YK27+80、YK27+90、YK27+100、YK27+110、YK27+120這5個測點在各自的觀測周期內,拱頂沉降速率整體上呈現下降趨勢,但是YK27+80測點在觀測周期內峰值達到了3.25 mm/d,且只有1 d的觀測數據0.15 mm/d滿足圍巖穩定判定標準;YK27+90測點在觀測周期內峰值達到了3.9 mm/d,且只有3 d的觀測數據滿足圍巖穩定判定標準,分別為0.14 mm/d、0.15 mm/d、0.11 mm/d;YK27+100測點在觀測周期內峰值達到了4.13 mm/d,且只有1 d 的觀測數據0.12 mm/d滿足圍巖穩定判定標準;YK27+110測點在觀測周期內峰值達到了4.09 mm/d,且只有2 d的觀測數據滿足圍巖穩定判定標準,分別為0.12 mm/d、0.09 mm/d;YK27+120測點在觀測周期內峰值達到了9.69 mm/d,且只有1 d的觀測數據0.13 mm/d滿足圍巖穩定判定標準[7-9]。

圖4 5個測點處拱頂累計沉降量

圖5 5個測點處拱頂沉降速率

5.2 數據函數擬合預測分析

對某個測點采用監控量測方法所得到的數據是一組離散型的數據,除了上述的數據列表、作圖、直觀分析等方式,數據的函數擬合回歸分析更有利于直觀反應監控量測數據的變化趨勢和規律,以及預測隧道洞身開挖后圍巖動態變化過程[10],以及及時采取工程處置措施或調整施工方案。對收集到的周邊收斂及拱頂沉降相關數據分別采用指數函數、對數函數、冪函數、多項式進行擬合,得到了置信度最高的擬合函數如表1所示。

表1 周邊收斂及拱頂沉降相關數據函數擬合統計表

由于規范中用周邊收斂速率和拱頂沉降速率作為隧道施工圍巖開挖穩定判定依據,所以研究重點對周邊收斂速率及拱頂沉降速率所能分別達到規范要求值的時間進行預測,用于與目前實際測量天數達到的數值進行對比。以測點YK27+80為例(其余測點預測計算過程相同,不再贅述),將周邊收斂速率及拱頂沉降速率的擬合式分別代入到相對應的穩定判據中,預測計算出的結果為:周邊收斂速率滿足穩定判據的天數是43~50 d,拱頂沉降速率滿足穩定判據的天數是63~77 d。也就是說,目前的開挖監控量測天數還未能達到預測穩定的天數。

對采集到的周邊收斂及拱頂沉降數據進行直觀分析和函數擬合預測分析,結果表明,在整個觀測研究區域YK27+80~YK27+120段落內,周邊收斂及拱頂沉降數據不滿足規范要求的圍巖穩定判定依據,圍巖仍處于較大變形階段,這與施工現場該段落產生初支侵限情況吻合,此情況出現可能造成文中分析的結構失穩破壞。

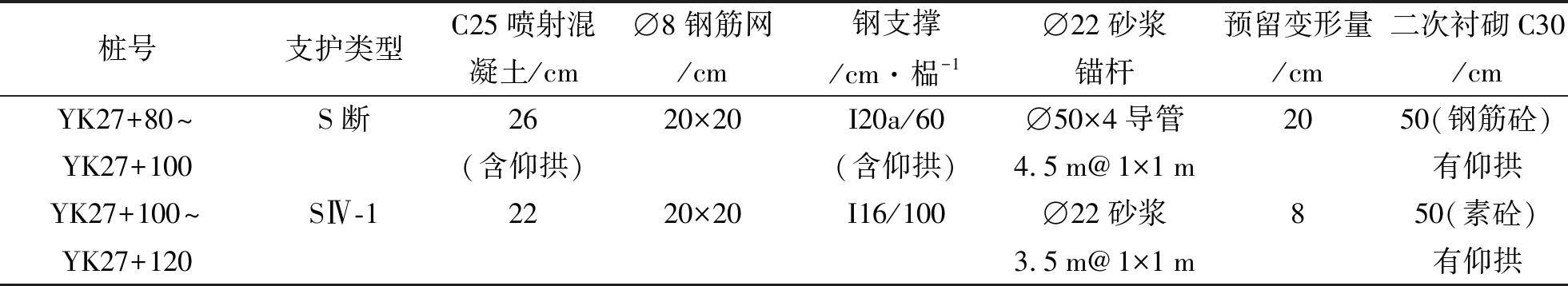

5.3 存在問題處置方案及數據復測

根據數據分析及現場初支侵限情況,初步擬采用提高初支支護設計參數進行現場處置,并采用監控量測方法對現場處置方案的處置效果進行核準驗證。地勘資料顯示,YK27+80~YK27+100處圍巖等級為Ⅴ級圍巖,原設計支護參數為S斷,YK27+100~YK27+120處圍巖等級為Ⅳ級圍巖,原設計支護參數為SⅣ-1。各段落不同圍巖等級下原支護參數如表2所示。

表2 各段落不同圍巖等級下原設計支護參數一覽表

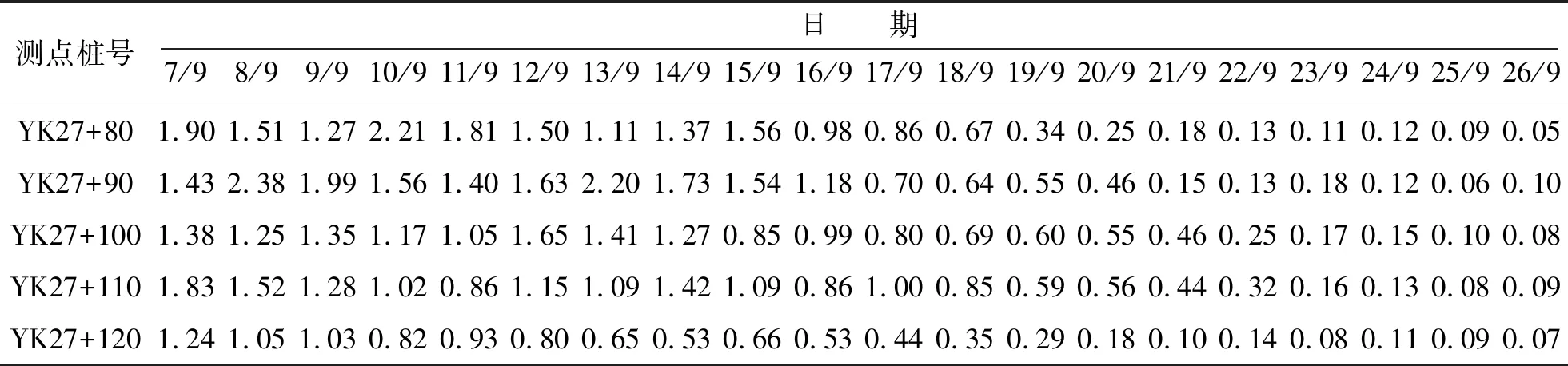

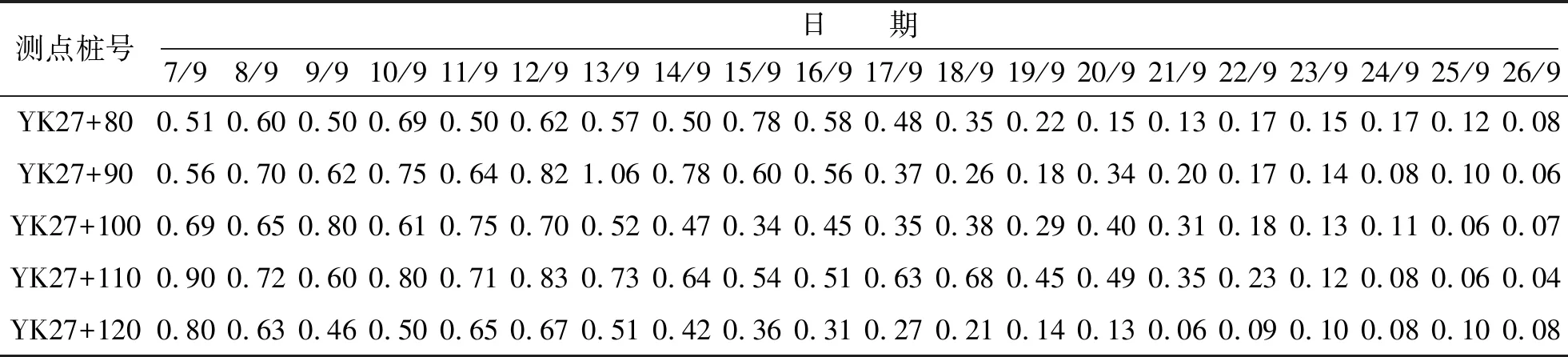

由于YK27+80~YK27+120段落處于變形期,在隧道施工過程中產生了初支侵限問題。針對此問題及時對該段落支護形式進行變更處置,原S斷支護參數不變,將SⅣ-1支護參數提高為S斷支護參數,對該段落上、下導采用I20a工字鋼進行背拱處置,由掌子面方向向出口方向順序施工,間距為60 cm,并對每榀鋼拱架接頭處增設4根5 m長的?50×4 mm的鎖腳鋼管,對處置后的該段落進行監控量測復測,其復測數據分別如表3、表4所示。

YK27+80~YK27+120段落經過工程措施處置后,同樣通過數據直觀分析及函數擬合分析,從各測點的位移變化來看,周邊收斂速率及拱頂沉降速率均呈現放緩趨勢,且逐漸處于圍巖穩定判定標準之內,根據復測數據顯示可判斷該段落圍巖已處于穩定狀態。

表3 各測點處置后周邊收斂速率

表4 各測點處置后拱頂沉降速率

6 結論及建議

通過分析收集到的周邊收斂及拱頂沉降數據,結果表明研究段落YK27+080~YK27+120內各測點數據未能達到規范中圍巖穩定的判定標準,施工過程中洞身仍處于較大變形階段。根據數據分析結果發現了施工現場洞身開挖后初期支護出現侵限問題,及時對現場采取了工程處置措施,并提高了該施工段落的初期支護參數。對處置后的該段落進行數據復測,結果表明周邊收斂速率及拱頂沉降速率均呈現放緩趨勢,且逐漸處于圍巖穩定判定標準之內,可判定處置后圍巖趨于穩定狀態。建議后續施工過程中,為了有效預防洞身坍塌事故,應做好日常監控量測工作,如遇數據異常及時采取處置措施并調整支護參數,確保人員及主體結構安全。