核心素養下數學課堂生成的關注策略

王小麗

(江蘇省南通市通州區四安中學 226352)

在初中數學課堂上,教師要抓住數學知識的本質,恰當地構建課堂學習情境,引領學生從已有知識結構走向新知識生成.在此期間,教師要把握學生認知特點,關注數學知識體驗與感悟,滲透數學思想與方法,增加其數學核心素養的獲得.

一、分析學情,關注學生已有知識

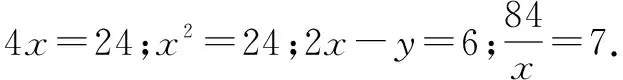

課堂教學要順應實際學情,合理地組織架構知識序列,奧蘇泊爾也在探討教育心理學問題時強調“充分了解學生的知識結構是解決教育問題的最重要因素”.只有掌握了學情,便能讓課堂教學對癥下藥,從而滿足學生學習需要.如在學習“等式的性質”時,關于等式的認識,在小學階段已經認識簡單的方程.如x-4=18,3x=15.很顯然,這兩個方程首先是等式.在求解時需要在等式的兩邊都同時加上一個數,或者同時減去一個數而等式仍成立;等式兩邊同時都乘以一個數,或者同時都除以一個數(該數不能為零)而等式也成立.我們再來思考,對于小學階段所學的等式,其兩邊所加、所減、所乘、所除的數都是些什么數?觀察后發現該數都是“正數”.但步入初中數學,學習了有理數之后,對等式的性質需要關注哪些問題?如在等式的兩邊都加或都減一個負數,等式是否成立?如果在等式的兩邊都乘或都除一個負數,等式是否依然成立?對于這些問題,我們可以結合具體的實例,從解題中來驗證假設并組織學生展開討論.由此,面對等式的性質,就自然而然地從學生的原有知識結構,逐漸拓展滲透新的知識經驗,促進學生數學認知力的生長.

二、動手體驗,關注數學課堂活動

對于數學知識的習得,不能僅限于教師的講解,還要關注學生的參與體驗,鼓勵學生從動手、動腦、觀察、實驗、猜想中去獲得數學認知,構建數學學習活動.數學知識點具有抽象性,借助于數學活動融入數感培養,拓展學生空間觀念,增強數學推理能力.沒有對數學實踐活動的直接體驗,很難將數學知識內化于心.如在學習“等腰三角形的性質”時,何謂“等腰三角形”?我們在黑板上畫出一個三角形觀察其特征,如何判斷是等腰三角形?如果我們讓學生拿出一張長方形卡紙,去思考、去動手制作一個等腰三角形.方法很多,學生可以動手折疊,還可以用剪刀裁剪,但需要明確的是等腰三角形的兩個“腰”要相等.學生在動手體驗中發現,等腰三角形有兩條邊長必須是一樣的.在用剪切法制作等腰三角形時,先從一點起測量兩條長度相等的線段,再將兩端聯結起來,用剪子剪下即可得到等腰三角形.對于一張長方形白紙,可以找準中線對折,沿著對折后的對角線再折一次,用剪子沿對角線剪掉,展開后即得到兩個等腰三角形.接著,觀察等腰三角形,如果沿底邊的中點,進行對折,所得到的折痕,就是它的對稱軸.然后,觀察該等腰三角形各個角與邊的關系有哪些發現?如果將該等腰三角形標記上字母,A為三角形的頂點,AB與AC是腰,BC為底邊,D點為BC的中點.則有:AD為三角形ABC的對稱軸,三角形ABD與三角形ACD重合,∠B與∠C相等;∠BAD與∠CAD相等;BD與CD相等;∠ADB與∠ADC相等.由此,通過學生自己動手制作等腰三角形,在折疊、裁剪、測量中逐漸認識到它的對稱軸,了解頂角的角平分線,即為底邊上的高線,深刻理解“三線合一”,等腰三角形的兩個腰所對應的角是相等的.

三、啟發思維,關注數學思想的滲透

總之,數學核心素養是促進學生全面發展的必備品格和關鍵能力.教師要關注學生已有認知,豐富數學課堂活動,強調對學生數學思維的激活,以有效提問來增進師生互動與交流,促進學生深度探究,體會數學思想,在知識學習和解題實踐中不斷鍛煉數學能力并累積經驗.