三種麻醉方式對小兒下肢手術術中血流動力學影響的比較

劉春

【摘要】 目的 分析不同麻醉方式對小兒下肢手術術中血流動力學的影響。方法 90例接受小兒下肢手術的患兒為臨床觀察對象, 按照麻醉方式的不同分成A組、B組、C三組, 各30例。A組為氣管插管全身麻醉(全麻)組, B組喉罩置管全麻組, C組為骶管阻滯聯合喉罩全麻組。比較三組患兒不同時間點[麻醉前(T0)、麻醉后5 min(T1)、麻醉后10 min(T2)、麻醉后20 min(T3)、麻醉后30 min(T4)、拔管前(T5)、拔管后5 min(T6)]血流動力學相關指標, 不良反應發生情況。結果 三組患兒T0時的心率、呼吸頻率、平均動脈壓比較, 差異均無統計學意義(P>0.05);A組和B組患兒T1、T2、T3、T4、T5、T6時的心率、呼吸頻率、平均動脈壓比較, 差異均無統計學意義(P>0.05);C組患兒T1、T2、T3、T4、T5、T6時的心率、呼吸頻率、平均動脈壓均低于A組和B組, 差異均具有統計學意義 (P<0.05)。A組患兒的不良反應發生率為46.67%, C組患兒的不良反應發生率為36.67%, 均高于B組患兒的13.33%, 差異具有統計學意義 (P<0.05);A組患兒的不良反應發生率高于C組, 但比較差異無統計學意義(P>0.05)。結論 在保持患兒手術術中血流動力學穩定方面, 骶管阻滯聯合喉罩全麻的方式具有十分明顯的優勢, 但是, 這種方式在實際使用的過程中患兒發生不良反應的幾率相對較高, 后續的研究過程中還需要采取有效的措施加以控制。

【關鍵詞】 麻醉方式;小兒下肢手術;血流動力學;影響

DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2020.25.036

外科手術治療工作的開展過程中, 麻醉是必不可少的一項工作, 但是由于小兒無論是在生理與解剖特征還是在心理特點方面都具有較強的特殊性, 因此, 相比于成年人來說, 小兒在接受麻醉的過程中各項生理指標也更容易發生變化。尤其是在對小兒進行下肢手術的過程中, 為了有效避免小兒手術過程中發生不良反應, 一個最基本的條件就是最大限度的保證血流動力學平穩, 本研究就針對不同麻醉方式對小兒下肢手術術中血流動力學的影響進行了具體研究, 現具體報告研究結果, 希望能夠找到更適合小兒的下肢手術麻醉方案。

1 資料與方法

1. 1 一般資料 隨機選擇本院2018年12月~2020 年4月接診的接受小兒下肢手術的患兒90例為臨床觀察對象, 按照麻醉方式的不同分成A組、B組、C三組, 各30例。A組患兒, 男16例, 女14例;年齡2~12歲, 平均年齡(7.3±1.9)歲。B組患兒, 男15例, 女15例;年齡1~13歲, 平均年齡(7.4±2.2)歲。C組患兒, 男17例, 女13例;年齡1~14歲, 平均年齡(7.5±2.2)歲。三組一般資料比較, 差異無統計學意義(P>0.05), 具有可比性。

1. 2 方法 本次參與研究的三組患兒在正式接受手術之前6 h內均禁食, 2 h內均禁水, 所有參與研究的患兒家屬均簽署相關文件表示同意參與研究[1]。

患兒在進入手術室之后, 醫護人員先為其建立靜脈通路, 以4-2-1原則為基礎, 按照10 ml/(kg·h)的速度快速輸入醋酸鈉林格液。在此基礎上, 使患兒因禁食禁水而帶來的體內液體丟失能夠得到有效補充。麻醉誘導前, 對患兒的血壓、體溫、血氧飽和度(SpO2)、心率、心電圖等進行常規監測[2]。正式接受麻醉之前, 所有患兒均按照0.06 mg/kg的標準靜脈推注托烷司瓊, 與此同時, 按照0.01 mg/kg的標準靜脈推注鹽酸戊乙奎醚。

A組患兒接受氣管插管全麻, 患兒以體重為標準接受麻醉藥物靜脈注射, 其中, 在麻醉誘導階段, 注射順式阿曲庫銨0.2 mg/kg, 丙泊酚2.5 mg/kg, 舒芬太尼0.4 μg/kg。全麻誘導后, 根據患兒的體重、年齡等個體因素選擇規格合適的氣管導管, 接通麻醉機, 對患兒進行機械通氣麻醉。

B組患兒接受喉罩置管全麻, 麻醉藥物的誘導方式與A組患兒保持一致, 全麻誘導后, 根據患兒的體重、年齡等方面的個體情況選擇型號合適的喉罩, 連接麻醉機, 對患兒進行機械通氣麻醉。

C組患兒采用骶管阻滯聯合喉罩麻醉的方式。誘導麻醉的方式與A、B組患兒保持一致, 全麻誘導后, 根據患兒的體重以及年齡合理選擇喉罩, 將喉罩接通麻醉機, 進行機械通氣麻醉。再將患兒的體位調整至側臥位, 經骶裂孔行骶管阻滯, 所使用的藥物為利多卡因(8 mg/kg)以及羅哌卡因(2 mg/kg), 借助生理鹽水對藥量進行稀釋, 比例為1 ml/kg。若患兒的體重>20 kg, 則最高藥量為20 ml。

手術的過程中, 三組患兒需要同時接受持續靜脈泵注, 所使用的藥品主要為丙泊酚4~10 mg/(kg·h), 瑞芬太尼0.1~1.0 μg/(kg·h), 根據患兒實際情況, 間接進行順式阿曲庫銨靜脈注射, 在呼吸頻率的設定方面, 需要控制在12~24次/min, 吸入氧濃度(FiO2) 50%, 吸/呼比(I∶E)=1.0∶(1.5~2.0), 潮氣量6~10 ml/kg。術中, 依據患兒的實際情況進行潮氣量以及呼吸頻率的調整。SpO2的需要>99%。根據患兒呼吸系統的相關指標以及循環系統的相對指標對麻醉藥物的用量進行調整, 手術結束后第一時間停止麻醉藥物的使用[3]。

1. 3 觀察指標 比較三組患兒不同時間點血流動力學相關指標, 不良反應發生情況。

1. 4 統計學方法 采用SPSS25.0統計學軟件進行統計分析。計量資料以均數±標準差( x-±s)表示, 采用t檢驗;計數資料以率(%)表示, 采用χ2檢驗。P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

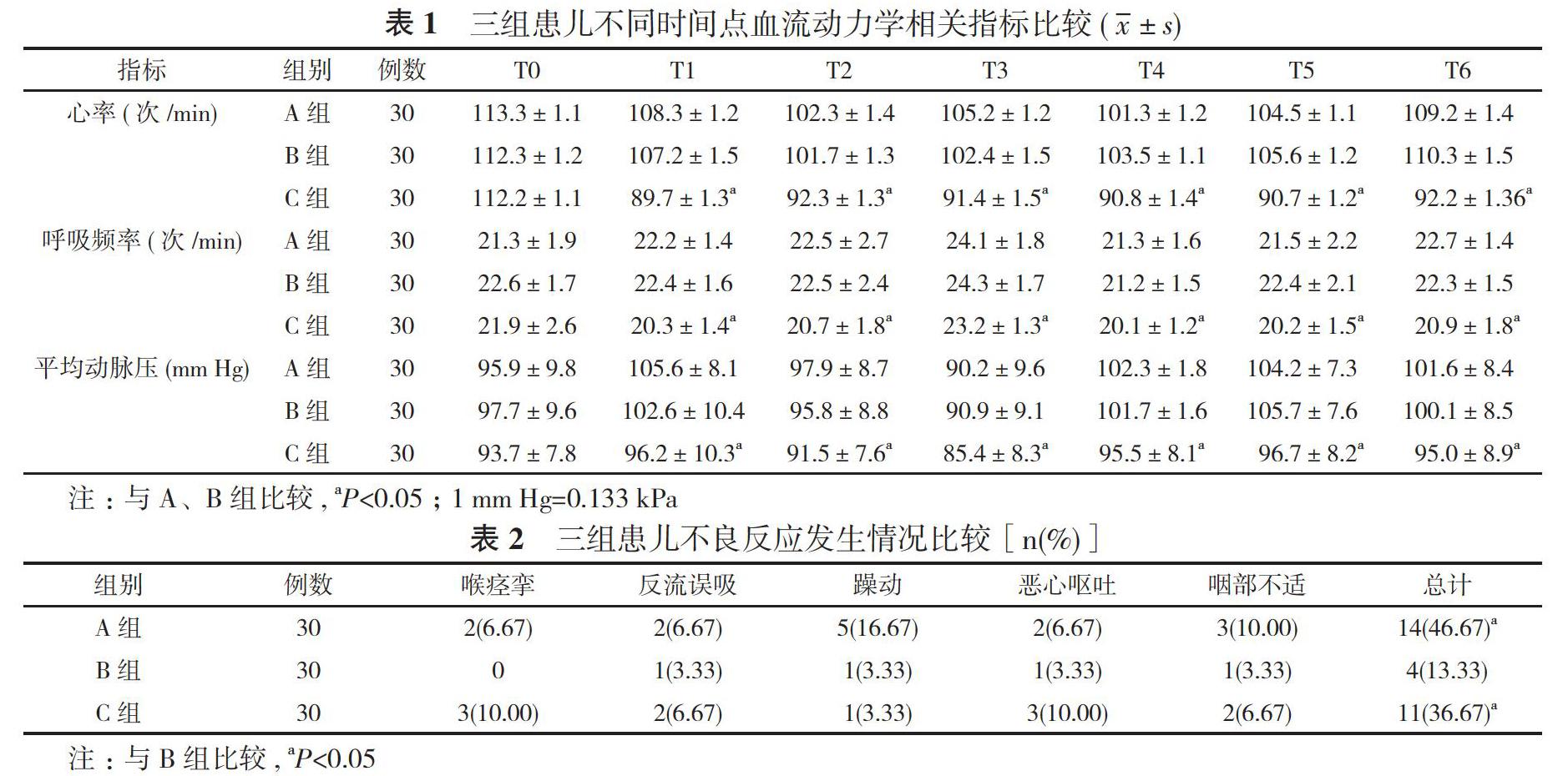

2. 1 三組患兒不同時間點血流動力學相關指標比較三組患兒T0時的心率、呼吸頻率、平均動脈壓比較, 差異均無統計學意義(P>0.05);A組和B組患兒T1、T2、T3、T4、T5、T6時的心率、呼吸頻率、平均動脈壓比較, 差異均無統計學意義(P>0.05);C組患兒T1、T2、T3、T4、T5、T6時的心率、呼吸頻率、平均動脈壓均低于A組和B組, 差異均具有統計學意義 (P<0.05)。見表1。

2. 2 三組患兒不良反應發生情況比較 A組患兒的不良反應發生率為46.67%, C組患兒的不良反應發生率為36.67%, 均高于B組患兒的13.33%, 差異具有統計學意義 (P<0.05);A組患兒的不良反應發生率高于C組, 但比較差異無統計學意義(P>0.05)。見表2。

3 討論

相比于成年人來說, 小兒在接受手術的過程中對于麻醉藥物的耐受能力更低, 在接受麻醉的過程中, 藥物對于機體刺激的表現往往更加明顯, 進而導致小兒在接受麻醉的過程中出現血流動力學變化情況較大的問題, 致使患兒的手術質量受到影響, 部分患兒還會在圍手術期出現不良反應的問題, 進而導致愈后受到影響[4-6]。在這樣的情況下, 在接受下肢手術的患兒進行麻醉方式選擇的過程中, 一方面需要最大限度的保證安全, 另一方面需要有效降低藥物對患兒機體產生的刺激。

從本次研究結果來看, 三組患兒T0時的心率、呼吸頻率、平均動脈壓比較, 差異均無統計學意義(P>0.05);A組和B組患兒T1、T2、T3、T4、T5、T6時的心率、呼吸頻率、平均動脈壓比較, 差異均無統計學意義(P>0.05);C組患兒T1、T2、T3、T4、T5、T6時的心率、呼吸頻率、平均動脈壓均低于A組和B組,?差異均具有統計學意義 (P<0.05)。在血流動力學的改變情況方面, A組和B組患兒的整體情況無明顯差異, 雖然血流動力學狀態相對平穩, 但是各項指標整體較高。C組患兒的血流動力學情況不僅具有較高的平穩度, 同時, 相關指標更趨于正常。由此可見, 三種麻醉方式中, 骶管阻滯聯合喉罩全麻的方式對患兒的血流動力學情況影響最小。與此同時, A組患兒的不良反應發生率為46.67%, C組患兒的不良反應發生率為36.67%, 均高于B組患兒的13.33%, 差異具有統計學意義 (P<0.05);A組患兒的不良反應發生率高于C組, 但比較差異無統計學意義(P>0.05)。B組患兒不良反應問題的發生率整體最低, C組次之, A組最高。由此可見, 骶管阻滯聯合喉罩全麻的方式雖然對患兒的血流動力學影響較小, 但是, 安全性有待提升。

綜上所述, 骶管阻滯聯合喉罩全麻的方式對患兒的血流動力學具有更小的影響, 但是相比之下, 患兒的不良反應問題發生率整體較高, 這也是后期研究中需要重點解決的一個問題。

參考文獻

[1] 楊廣生. 小兒下肢手術的麻醉處理. 基層醫學論壇, 2016, 20(35):4931-4932.

[2] 李健. 小兒下肢手術麻醉中氯胺酮復合丙泊酚麻醉效果研究. 糖尿病天地, 2018, 15(10):65.

[3] 張天斌. 七氟醚麻醉誘導方法在小兒下肢骨科手術中的效果觀察和安全性分析. 中國婦幼健康研究, 2017, 28(S2):162-163.

[4] 劉莉洪, 郭少惠. 七氟醚或瑞芬太尼聯合異丙酚的不同麻醉維持方式對小兒下肢手術治療的臨床效果影響研究. 浙江創傷外科, 2016, 21(2):399-400.

[5] 范守國. 氯胺酮復合丙泊酚輔助硬膜外麻醉在小兒下肢手術中的麻醉效果. 世界最新醫學信息文摘, 2017(31):116.

[6] 田富濤. 氯胺酮復合丙泊酚輔助硬膜外麻醉在小兒下肢手術中的麻醉效果. 雙足與保健, 2018, 27(7):106, 108.

[收稿日期:2020-05-27]