老年急性心肌梗死患者行急診PCI 與擇期PCI對心功能及左室重構的影響

曾文峰,蔡楠

廣東省梅州市人民醫院心血管內一科,廣東梅州 514000

急性心肌梗死(AMI)為中老年患者常見病,為心肌供血持續性中斷所致的心肌壞死[1]。 隨我國老年人口增多,近年來老年AMI 發病率逐年上升, 老年AMI 具有病情重、進展快、死亡率高等特點,有學者認為在患者發病12 h內應盡快行急診PCI,12~24 h 內若患者胸痛等癥狀持續未緩解,同時出現心力衰竭等并發癥,也應盡快實施急診PCI[2]。 臨床上部分患者受多種因素影響,無法及時就診而選擇擇期PCI,目前臨床關于擇期PCI 對AMI 患者心功能及左室重構的影響仍存在一定爭議。 該研究以2017 年7月—2018 年9 月收治的78 例老年急性心肌梗死患者為研究對象, 對老年AMI 患者實施急診PCI 與擇期PCI 治療, 旨在對比不同時機手術對患者心功能及左室重構的影響,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

對該院收治的78 例老年急性心肌梗死患者分組研究,根據手術時機不同將其分成研究組(n=39)與參照組(n=39)。 研究組男性 22 例,女性 17 例,年齡 68~82 歲,平均 74.07 歲。 參照組男性 23 例,女性 16 例,年齡 68~83歲,平均74.51 歲。各組基線資料相比,差異無統計學意義(P>0.05)。 具有可比性。

1.2 納入與排除標準

納入標準: ①均符合中華醫學會心血管病學分會制定的AMI 診斷標準;②所有患者均為初次發病;③患者均簽署知情同意書。 通過倫理委員會。

排除標準:①合并心肌病、心律失常、心源性休克等疾病者;②合并自身免疫性疾病者;③合并血液系統疾病者;④合并糖尿病疾病者;惡性腫瘤者;⑤合并凝血障礙者;⑥合并肝腎器官疾病者;⑦精神疾病者;⑧臨床資料不完整;⑨有PCI 禁忌證者。

1.3 方法

兩組入院后均行抗血小板、抗凝、冠心病二級預防、改善心室重構等常規治療,根據患者入院時間、自身意愿及客觀因素選擇急診或擇期PCI,研究組行急診PCI,參照組行擇期PCI,具體措施見下。

取平臥位,右側橈動脈穿刺,使用1%利多卡因行局麻,工作位沿鞘管將3 000 U 肝素注入,隨后送入造影導管推注造影劑行冠動脈多體位造影。 確定病變后將指引導管送入病變冠脈開口處, 隨后送入指引導絲至病變遠端,沿導絲將球囊送至病變處預擴張,隨后沿導絲將支架送至冠脈病變處行支架擴張,沿導絲將球囊送至支架處,再次造影。 若未發現殘余狹窄,則將球囊、指引導絲、指引導管依次退出。PCI 成功標準:病變血管遠端血流TIMI 達到Ⅲ級,病變冠脈血管管腔狹窄<10%。

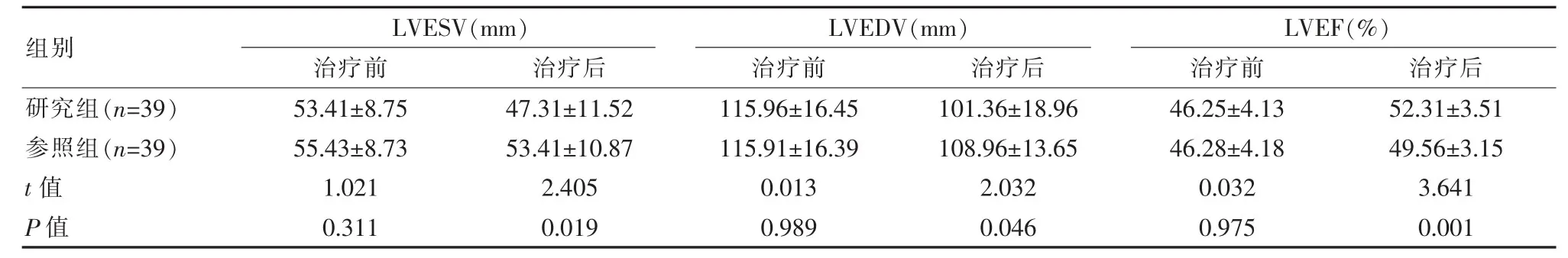

表1 比較兩組患者患者左室重構、心功能差異()Table 1 Comparison of left ventricular remodeling and cardiac function differences between the two groups’patients()

表1 比較兩組患者患者左室重構、心功能差異()Table 1 Comparison of left ventricular remodeling and cardiac function differences between the two groups’patients()

組別LVESV(mm)治療前 治療后LVED治療前研究組(n=39)參照組(n=39)53.41±8.75 55.43±8.73 47.31±11.52 53.41±10.87 115.96±16.45 115.91±16.39 V(mm)治療后LVEF(%)治療前 治療后t 值P 值1.021 0.311 2.405 0.019 0.013 0.989 101.36±18.96 108.96±13.65 2.032 0.046 46.25±4.13 46.28±4.18 0.032 0.975 52.31±3.51 49.56±3.15 3.641 0.001

1.4 觀察指標

對兩組術后心功能及左室重構進行觀察, 對兩組患者治療前、治療1~3 個月后進行超聲心動圖檢測,使用彩色超聲診斷儀對患者左室收縮末期容積(LVESV)、舒張末期容積(LVEDV)、左室射血分數(LVEF)進行測量。 對兩組進行為期12 個月的隨訪,統計兩組不良心臟事件發生情況。

1.5 統計方法

采用SPSS 12.0 統計學軟件對數據進行分析,計量資料用均數±標準差()表示,行 t 檢驗,計數資料采用[n(%)]表示,行 χ2檢驗,P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者左室重構、心功能分析

兩組患者治療前LVESV、LVEDV、LVEF 差異無統計學意義(P>0.05),研究組治療 1~3 個月后 LVESV、LVEDV與參照組相比, 相對更低,LVEF 與參照組相比, 相對更高,差異有統計學意義(P<0.05),見表 1。

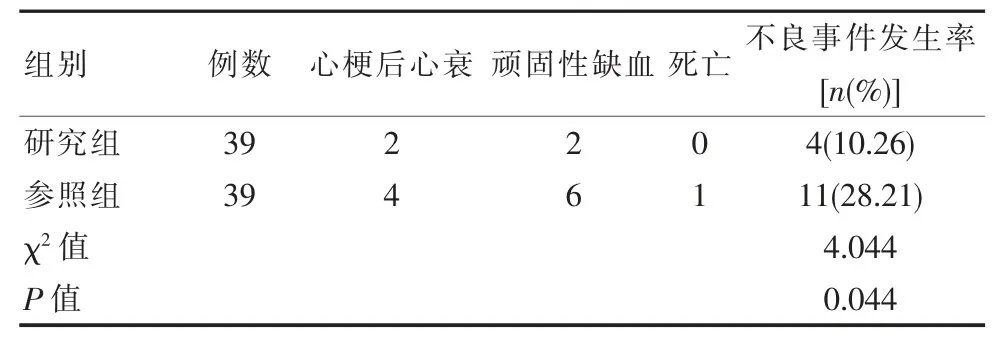

2.2 兩組心臟不良事件分析

研究組不良事件發生率為10.26%,與參照組28.21%相比,相對更低,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 比較兩組患者術后心臟不良事件差異Table 2 Comparison of differences in adverse cardiac events between the two groups’patients

3 討論

AMI 為冠動脈持續缺血引發的心肌壞死, 患者發生AMI 后可引發心律失常、室壁瘤等嚴重并發癥,若不及時治療可威脅患者生命安全[3]。心室重構為AMI 后最重要的一種病理改變,表現為梗死區心肌變薄,引發心臟梗死部位變薄、心室腔擴大,造成室壁運動減弱或消失,非梗死區心肌增厚導致梗死區心室壁膨出[4]。

AMI 后交感神經及RAAS 可被激活引發左室重構,進一步擴大梗死面積, 機體分泌改變可增加血粘度及血小板聚集功能,使得再梗死風險提高[5]。 盡早改善患者心臟血運,可提升心室功能穩定性,挽救瀕死的心肌,積極改善預后。 PCI 為治療AMI 的常用手段,可對狹窄或閉塞的冠脈管腔進行疏通,恢復心臟血運,有效改善心肌血流灌注,改善機體心功能[6-7]。 李夢竹等[8]研究對AMI 患者實施急診PCI 與擇期PCI,結果顯示,急診PCI 患者術后心功能、左室重構與擇期PCI 患者差異明顯,推測急診PCI 對急性AMI 患者應用價值更高,可抑制左室重構,提升心功能。

該次研究結果顯示,研究組LVESV、LVEDV、LVEF 與參照組有顯著差異, 進一步說明手術時機對AMI 患者心功能及左室重構有直接影響, 急診PCI 可有效改善患者心功能,防止左室重構,搶救缺血心肌,減少梗死面積,對左心室收縮功能進行保護[9]。 孫源慧等[10]研究表示,急診PCI 可快速恢復AMI 患者梗死心肌的再灌注, 約90.23%的患者TIMI 血流可達到Ⅲ級,殘余狹窄較輕,再梗死率較低,PCI 成功率較高,可作為治療AMI 的最佳手段。早期對患者進行PCI 可縮小梗死面積, 對心室擴大進行抑制,此外早期充分血流灌注還可終止缺血、收縮功能障礙,促進頓抑心肌、冬眠心肌恢復[11-12]。賞永孟[7]研究表示,急診PCI組患者住院治療期間心絞痛發生率為2.50%,心力衰竭發生率為5.00%,再發心梗事件率為0.00%,對照組10.00%,12.00%,4.00%,差異有統計學意義(P<0.05)。該次研究結果顯示, 研究組不良事件發生率為 10.26%, 與參照組28.21%相比, 研究組心臟不良事件發生率與參照組相比更低,提示急診PCI 可減少術后心臟不良事件出現,減少心力衰竭發生,有效保護心肌。

綜上所述, 和擇期PCI 相比, 急診PCI 在老年急性AMI 中應用價值更高,可改善左室重構及心功能,減少心臟不良事件,值得應用。