基于行動研究法的胃腸腫瘤患者術后口渴護理干預

孫淑鳳,朱永健,鄭慧,于魯欣,李苗苗

胃腸腫瘤術后因禁飲禁食、麻醉藥物、機體消耗、術中插管等因素可致患者產生口渴感,尤其是術后6 h內口渴感尤為強烈[1]。相關調查顯示,術后2 h輕度口渴患者占25%,中重度口渴患者占75%[2]。口渴尤其是中重度口渴不但引起患者生理上強烈不適,還能導致患者術后煩躁、焦慮等負性情緒,最終影響術后康復及滿意度。《加速康復外科中國專家共識及路徑管理指南(2018版)》[3]建議無胃腸動力障礙患者術前禁食6 h、禁飲2 h,術后盡快恢復正常飲食可緩解患者口渴。但大部分醫院考慮胃腸手術患者術后安全,仍然執行傳統的術后禁飲方案。相關研究采用濕潤工具、刺激唾液腺分泌、刺激口咽部等干預措施緩解患者口渴[4-5],但僅限于單方面效果,缺乏綜合護理干預措施。構建胃腸腫瘤患者術后口渴護理方案,規范臨床實踐,是解決患者術后口渴的方法之一。行動研究法是一種將研究與實踐相結合的方法,需要通過多輪實踐不斷尋求、修正解決途徑,持續提高研究效果[6]。本研究嘗試采用行動研究法來規范胃腸腫瘤患者術后口渴護理干預策略,以提高患者術后舒適度和加快術后康復。

1 資料與方法

1.1一般資料 本研究經醫院醫學倫理委員會批準備案。納入標準:①符合胃腸腫瘤診斷標準,行胃腸腫瘤切除術;②年齡≥18歲;③意識清楚,認知正常,有中文表達能力;④自愿參加本研究并簽署知情同意書。排除標準:①生命體征不穩定;②有口腔疾患;③有癡呆、嚴重精神疾患。采取便利抽樣法選取2019年3~4月我科收治的胃腸腫瘤手術患者99例為對照組,其中男54例,女45例;年齡35~68(53.5±12.6)歲。ASA分級:Ⅱ級52例,Ⅲ級47例。疾病類型:直腸癌30例,結腸癌26例,胃癌38例,胃間質瘤5例。手術時間123~168(138.3±12.7)min。選擇2019年5~6月的96例為觀察1組,參與第一階段研究,其中男49例,女47例;年齡32~71(56.2±7.5)歲。ASA分級:Ⅱ級50例,Ⅲ級46例。疾病類型:直腸癌28例,結腸癌25例,胃癌39例,胃間質瘤4例。手術時間122~159(132.3±8.6) min。選擇2019年7~8月的94例為觀察2組,參與第二階段研究,其中男50例,女44例;年齡35~70(54.2±9.3)歲。ASA分級:Ⅱ級52例,Ⅲ級42例。疾病類型:直腸癌32例,結腸癌26例,胃癌34例,胃間質瘤2例。手術時間126~172(136.2±9.7)min。三組性別、年齡、ASA分級、疾病類型、手術時間比較,差異無統計學意義(均P>0.05)。

1.2方法

1.2.1組建研究小組 研究小組成員8名,包括副主任護師1名,主管護師3名,主治醫師1名(負責口渴治療方案),護師3名。組長為護士長,負責研究設計、組織、指導,協調各項工作,參與反思、討論及實踐方案的修訂;其他人員負責收集資料及實踐行動。

1.2.2確定評價指標 ①術后2 h、6 h口渴發生率。采用數字評分表 (NRS)評估患者口渴程度[7]。該量表采用 0~10分制進行評分,0分表示無口渴,口唇濕潤;1~3分表示輕度口渴,口唇略干,但可忍耐;4~6分表示中度口渴,口唇干燥;7~10分表示重度口渴,口渴難忍。分值越高表示口渴越嚴重。②術后2 h、6 h口腔舒適度。舒適:感覺舒適、清爽,能接受; 較舒適:口腔無異味,勉強接受;不舒適:口苦、口臭,不能接受[8]。采用 0~10分制進行評分,0分表示非常不舒適,10分表示非常舒適,分值越高表示口腔舒適度越高。

1.2.3確定研究方案并實施

以行動研究法為框架,首先對問題進行識別,分析并明確導致患者術后口渴的相關因素,通過計劃-行動-觀察-反思的2個循環過程,不斷修正、完善實踐,并驗證口渴護理實踐規范的臨床使用效果。

1.2.3.1明確問題 2019年3~4月對我科收治的胃腸腫瘤手術患者100例進行術后2 h、6 h的口渴程度及口腔舒適度評估,因1例患者術后轉入ICU,退出研究。本組患者中重度口渴發生率分別為75.76%與79.80%;口腔舒適度評分為(4.75±1.06)分與(4.36±1.25)分。小組成員通過查閱文獻,與患者及家屬進行溝通、訪談,通過頭腦風暴法分析問題,對患者術后口渴原因進行匯總,根據80/20法則明確主要的問題,包括術前禁飲食時間過長、口腔濕潤效果不佳、護理人員口渴認知及知識不足、健康宣教不充分等。

1.2.3.2制定計劃及開展行動 研究小組針對主要問題,結合文獻分析,制定并實施相對應的措施。①術前禁飲食時間。根據指南及相關證據,無胃腸動力障礙患者術前禁食6 h,禁飲2 h;術前2~3 h可服用碳水化合物飲品(不超過400 mL)[3,9];手術接臺患者遵醫囑及時給予靜脈補液。②術后口腔濕潤方法改進。根據相關研究結果[4],指導患者家屬術后定時按摩水泉穴及使用統一發放的無菌象鼻噴霧瓶(食品級材質)濕潤口腔。③護理人員相關知識培訓考核。每周五、六在科室微信學習群推送相關知識,包括圍術期口渴現狀、最新口渴干預研究成果、口渴評估量表的介紹、濕潤工具選擇、口渴管理策略,無菌象鼻噴霧瓶使用方法、水泉穴位按摩方法等,每周三、四晨會提問,季度理論考核涉及相關知識。④加強口渴相關知識宣教。重新修訂本科室圍術期紙質宣教材料,將術后口渴相關知識內容納入;充分利用互聯網平臺,通過“317護”將圍術期口渴相關知識推送給患者及家屬。

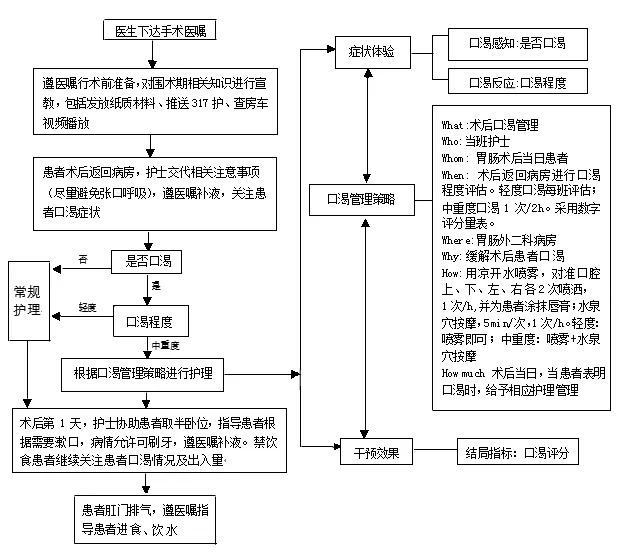

1.2.3.3觀察、反思、修正計劃和實施 經過2個循環的觀察、反思、計劃、行動,進一步改進護理措施。選取2019年5~6月97例手術患者進入第一循環,1人因術后出血,退出研究。①觀察、反思。5月有34例接臺手術患者,其中27例患者除常規術日5:00口服300 mL碳水化合物外,手術前未再進飲任何清流質液體;14例患者術前靜脈補液量不足。②修正計劃和改進措施。針對接臺手術時間難以確定,護士指導飲食時間不明確,聯系計算機中心在科室床旁護理查房車安裝嘉禾電子病歷,護士隨時查看手術進程便于指導患者;針對靜脈補液不及時,聯系管床醫生術前1 d開手術當日補液醫囑,護士根據醫囑于手術當日及時補液。第二循環:①觀察、反思。6月有31例接臺手術患者,其中30例術前能夠及時飲水及靜脈補液;但術后口渴干預措施執行合格率僅10例。17例患者家屬提出緩解口渴用具使用不方便,口咽部位口渴感無法改善;文字宣教不具體。②修正計劃和改進措施。參考相關文獻[10]結合科室實際情況,制定圍術期患者口渴癥狀管理流程(見圖1)并塑封放置于床旁護理查房車,便于護理人員及時評估及處理患者術后口渴程度。參閱資料對噴霧裝置進行改進,并進一步改進吸管長度,以保證口渴濕潤部位準確、充分;同時拍攝象鼻式噴霧瓶及水泉穴按摩視頻推送于“317護”平臺,便于患者及家屬隨時手機觀看。對2019年7~8月收治的96例手術患者根據“圍術期患者口渴癥狀管理流程”實施護理干預,2例因病情變化,退出研究。

圖1 圍術期患者口渴癥狀管理流程

1.2.4評價方法 由責任護士統計患者術后2 h、6 h口渴程度及口腔舒適度。

1.2.5統計學方法 采用SPSS25.0軟件分析數據,行單因素方差分析、秩和檢驗,檢驗水準α=0.05。

2 結果

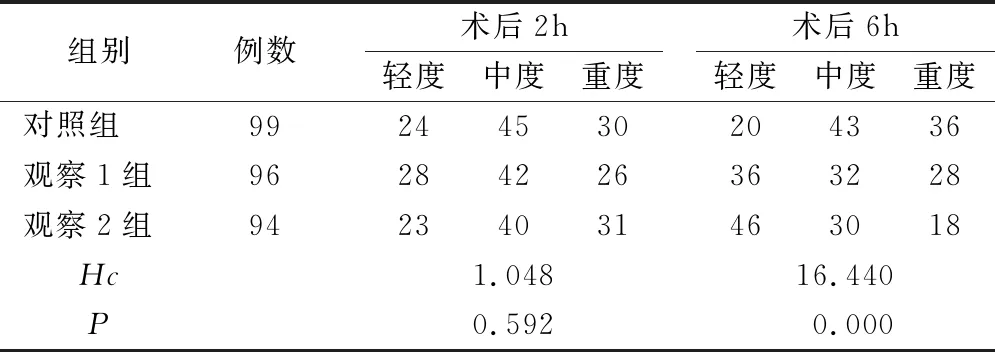

2.1三組術后2 h、6 h口渴程度比較 見表1。

表1 三組術后2 h、6 h口渴程度比較 例

2.2三組術后2 h、6 h口腔舒適度得分比較 見表2。

表2 三組術后2 h、6 h口腔舒適度得分比較 分,

3 討論

禁飲禁食是指圍手術期患者不能經口進食任何固體及液體食物,旨在保證手術安全、促進患者康復。胃腸道腫瘤術后6 h內是全麻復蘇期,在此期間大部分患者有強烈的口渴感[11-12]。任慧玲[13]對胃腸道術后口渴患者的訪談研究發現,絕大多數患者表現出無奈、焦慮及煩躁等不良情緒,同時伴隨有口苦、口臭及口腔異物感,口腔舒適度降低。本研究借助于行動研究法,以解決問題為核心,首先調查臨床實踐中存在的問題,通過查閱文獻、小組討論等方式及時修訂護理干預方案,反思過程呈螺旋循環,將理論與實踐相結合,以評判性思維針對性解決臨床問題。

本研究中第1階段針對口渴問題提出相應的護理干預措施,完善了護理信息化系統,充分利用護理查房車,隨時點擊查閱當日所有患者手術進程,指導連臺手術患者適時飲水;針對靜脈補液不及時,聯系管床醫生術前1 d開手術當日補液醫囑,避免手術當日因液體不足或醫囑不及時,影響患者補液。此階段患者口渴程度與口腔舒適度得到部分改善,術后2 h口渴程度低于對照組,口腔舒適度評分高于對照組,但差異無統計學意義;術后6 h比較,患者口渴程度緩解明顯、舒適度顯著提高,與對照組比較,差異有統計學意義(均P<0.01)。

本研究中第2階段針對患者家屬提出的普通噴霧瓶無法直接濕潤口咽部問題,通過查閱文獻、醫護患互動,首先對濕潤工具進行改進,改為象鼻噴霧瓶,以充分濕潤口腔尤其是口咽部,同時改進吸管長度,使操作更加便捷。借助于“317護”網絡平臺,將噴霧瓶使用方法與水泉穴按摩視頻推送給患者及家屬,便于隨時手機觀看。同時建立了圍術期口渴癥狀管理流程,對評估責任人、評估時機、干預時機、干預方式進行統一規范,護士執行及管理者督導均有據可依。經過2個階段不斷改進護理策略,研究結果示,觀察2組術后2 h口渴程度、舒適度評分明顯改善,但與對照組及觀察1組比較,差異無統計學意義(均P>0.05);術后6 h患者口渴程度及舒適度評分與對照組及觀察1組比較,差異有統計學意義(P<0.05,P<0.01)。說明基于行動研究法對手術患者術后口渴護理干預措施不斷改進,可有效提高患者口腔舒適度。

4 小結

行動研究法遵循“計劃-行動-觀察-反思”的過程,護理人員根據臨床問題進行觀察、反思、修正計劃和實施干預,且邊行動邊完善干預措施,并構建了術后口渴管理流程,使患者術后口渴與口腔舒適度得到明顯改善。但本研究評價工具局限于對患者主觀感受的評價,缺乏客觀評價指標,如口腔濕潤度與唾液量測定,今后需進一步完善,以客觀評價研究效果。