髖膝關節置換術后假體周圍感染預防護理方案的構建與實施

真啟云,謝軍,姚翔,楊文婷

假體周圍感染(Periprosthetic Joint Infection, PJI)是人工關節置換術后災難性并發癥[1],常會引起關節周圍疼痛、腫脹、發紅、皮溫增高以及全身炎性反應。據文獻報道,初次全膝關節置換術后假體周圍感染發生率為1%~2%[2],初次全髖關節置換術后假體周圍感染發生率為1%,膝、髖關節翻修術后假體周圍感染發生率分別較初次置換增高2倍及3.2倍[3],而假體周圍感染是膝關節置換術后翻修的首要原因,也是髖關節置換術后翻修的第三大原因[4]。術后感染一旦發生, 將給患者帶來巨大的痛苦和經濟損失。目前臨床從手衛生管理、基礎疾病控制等方面建立了感染預防措施,但假體周圍感染的危險因素涉及患者自身及外界環境等多重因素[5],必須結合圍手術期護理特點,建立完善的標準化感染預防管理體系。因此,為降低術后假體周圍感染發生率,我科參照相關指南及其推薦意見[6],多學科協作,制定髖膝關節置換術后假體周圍感染預防護理方案,并應用于臨床,效果較好,報告如下。

1 資料與方法

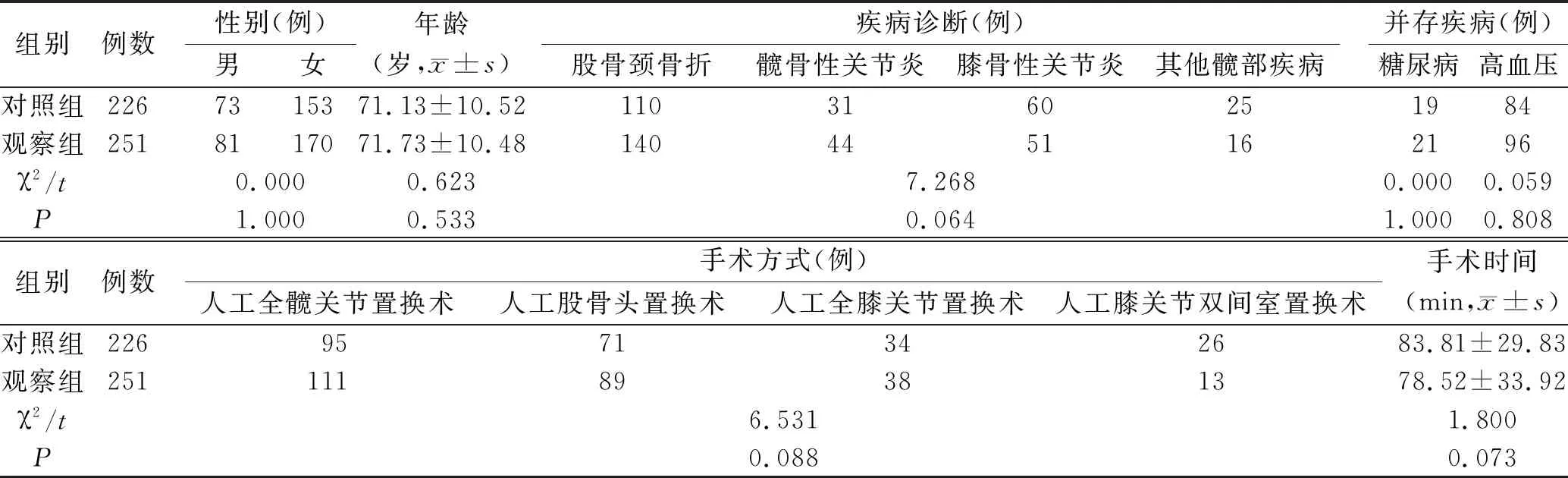

1.1一般資料 根據住院時間將行髖膝關節置換術患者分為兩組,2018年1~12月收治的226例患者作為對照組,年齡51~91歲。2019年1~12月收治的251例患者作為觀察組,年齡50~94歲。兩組一般資料比較,見表1。

1.2預防護理方法

對照組按常規進行護理,術前1 d備皮,完成皮膚準備,術日晨遵醫囑預防性使用抗生素。觀察組在常規護理基礎上實施假體周圍感染預防護理方案。由醫務部、護理部牽頭組建多學科團隊,團隊成員包括骨科醫生及護士各3人,手術室護士2人,臨床藥師、疾控科醫生、護理管理專家、麻醉師、康復理療師、營養師各1人。團隊成員參照2010年美國骨科學會發布的髖膝關節置換術后假體周圍感染診斷指南提供的推薦意見[6],圍繞髖膝關節置換術圍手術期護理特點及難點,結合假體周圍感染的危險因素[7-8],通過多因素Logistic回歸分析,將護理干預的可調控危險因素,如切口周圍皮膚管理、手術環境、低體溫、貧血、并發感染性疾病等作為本次假體周圍感染預防護理方案構建質量持續改進項目。經醫院快速康復專家組10名成員(關節外科組醫療專家3名,運動醫學組專家2名,護理組專家2名,麻醉及臨床藥師、疾控管理組專家各1名,均為高級職稱)會議確定,將術前金黃色葡萄球菌篩選去定植,備皮器具的選擇及皮膚準備流程優化;術中手術間環境與植入物管理,體溫控制與傷口沖洗,止血與輸血管理;術后引流管留置、夾閉時機控制,傷口預警管理,作為感染預防護理策略。具體感染預防護理策略如下。

表1 兩 組 一 般 資 料 比 較

1.2.1術前預防護理措施

1.2.1.1術前金黃色葡萄球菌篩選去定植 金黃色葡萄球菌是假體周圍感染分離常見病原菌,85%患者假體感染分離出的菌群與鼻腔定植菌群一致,提示假體周圍感染主要為內源性感染[9]。關節置換術前行鼻部耐甲氧西林金黃色葡萄球菌(MRSA)篩查,并進行去定植治療,能有效降低術后感染風險[10]。患者在門診完成鼻腔定植菌篩查,對鼻腔定植菌者術前5 d指導使用2%莫匹沙星軟膏涂抹鼻腔;同時完成關節外器官感染篩查,重點為皮膚、泌尿生殖系統、消化道、肺部及口腔,針對不同部位感染,術前予以針對性治療處理。由于髖膝關節置換多為65歲以上老年患者,加之疼痛、關節磨損,髖、膝關節高度僵硬,內收、內旋、伸直、屈曲受限,許多患者足部清潔不到位,對足部皮膚去定植配合度較差,且部分患者伴足跖部、趾間皮膚真菌感染。因此,術前流程優化中將足部皮膚護理納入前移干預措施中,指導患者入院前即開始于每日清洗足部后,使用0.5%碘伏棉球局部擦拭3~5 min,再用75%乙醇脫碘,每日2次,連續3~7 d,保持局部干燥,預防足部感染引起術后假體周圍感染。在護理過程中,發現老年患者彎腰困難,無法自行完成足部趾間消毒液擦拭,課題組借鑒拇外翻的腳趾分開器,制作蘸有0.5%碘伏腳趾五趾分離棉條,讓老年患者每天清洗足部后,使用足趾分離棉條夾于足趾間5~10 min,達到持續足部消毒目的。

1.2.1.2備皮器具的選擇及皮膚準備流程優化 患者術前皮膚準備包括沐浴、局部消毒和備皮。術前備皮盡量靠近手術時間,采用剪刀或脫毛劑備皮[9],不用剃毛刀刮除[11]。課題組調研病區夜班護士早晨7:00~8:00工作量,手術室第1臺手術與病區交接時間,患者進入手術室消毒、麻醉、體位擺放及鋪巾到手術切皮的時間后,將第1臺手術備皮時間設定為術前30 min,即7:30~8:00,接臺手術為手術室提前30 min電話通知準備交接患者時,做到盡量縮短備皮時間。

1.2.2術中預防護理措施

1.2.2.1手術間環境與植入物管理 將關節置換手術安排在百級層流手術間,保持手術室溫度22~26℃,濕度40%~60%;采用三級空調過濾器除菌,保證標準要求的空氣潔凈度,落實空調過濾器的定期清洗消毒管理機制。控制關節置換手術參觀人數;手術人員使用全包圍式手術衣和空氣隔離式手術衣、戴雙層手套。每月行空氣細菌檢測層流手術間空氣質量。對手術器械及植入物實行“兩單一本”制度,即“植入物使用通知單”“植入物使用記錄單”和“植入物使用登記本”。手術器械及植入物全部采用高壓蒸汽滅菌,不能高壓蒸汽滅菌的采用環氧乙烷滅菌。術后由巡回護士負責,將植入物條碼粘貼在手術護理記錄單上歸檔管理,并在植入物使用登記本上填寫植入物名稱、型號、數量、消毒滅菌結果,器械護士和巡回護士雙簽名。同時將手術器械、植入器械登記管理等納入手術室感染控制專科質量監測指標。

1.2.2.2體溫控制與傷口沖洗 外科傷口感染率在低體溫患者中高達19%[12],術中保持患者體溫36℃以上。為預防術中低體溫,將沖洗液及皮膚消毒液使用恒溫箱加溫至38~40℃,術中使用38℃循環水毯,并于術前 30 min 預熱[13];術野使用含碘皮膚薄膜巾及防水塑料敷貼。結合關節置換手術特點,于關節腔閉合前3 min,使用37℃的0.9%氯化鈉溶液3 000 mL,用高壓脈沖沖洗系統對手術部位關節腔進行徹底清潔沖洗,去除關節腔內的積血、骨渣、碎屑及壞死組織,以降低感染風險[14]。

1.2.2.3止血與輸血管理 為降低同種異體輸血改變免疫調節機制而致術后感染,盡量減少術中輸血,或術中行自體血回輸。關節置換術中需使用止血帶減少失血量,而長時間靜脈缺氧或松止血帶會導致血管突然擴張而使血管內皮釋放組織纖溶酶原激活物,導致肢體遠端出現再灌注損傷,增進纖維蛋白溶解而導致術后早期出血量增多。氨甲環酸是人工合成纖溶制劑,通過阻斷纖溶酶原與纖維蛋白親和的賴氨酸結合部位,減少纖維蛋白溶解反應,增加關節腔內血凝塊形成率及纖溶酶降解率,繼而減少術后出血量[15]。手術關閉切口前,常規關節腔內注射氨甲環酸1 g,以預防術后早期出血。

1.2.3術后預防護理措施

1.2.3.1引流管留置、夾閉時機控制 引流管由手術醫生根據術中出血、止血情況留置,不常規放置傷口引流管。若使用引流管,建議24 h內移除,持續傷口引流管移除時應清洗傷口并對淺表部位進行感染評估[9]。關節腔內注射氨甲環酸患者移除引流管前需夾閉引流管4 h。切口采取敷料壓迫止血,關節加壓包扎24 h,同時增加局部冰敷24 h,減少術后出血。

1.2.3.2傷口管理 傷口管理是術后預防傷口感染的關鍵,使用具有滲透性、防水的無菌敷料,同時敷料要貼合皮膚,有足夠的靈活性,以承受關節運動。術后密切觀察傷口滲血、滲液情況,保持傷口清潔干燥,避免傷口浸漬。為避免傷口敷料被大小便浸漬導致切口污染,借鑒嬰兒尿不濕的潮濕報警器,將潮濕報警器的傳感器貼在敷料靠近臀部位置,一旦排泄物或傷口滲血滲液污染敷料發出報警,可立刻查看,根據敷料潮濕情況及時更換敷料。

1.3評價方法 統計患者住院期間一類切口感染發生率、假體周圍感染發生率、住院時間;由責任護士使用數字疼痛評估法(0~10分,0無痛,1~3輕度疼痛,4~6中度疼痛,7~9重度疼痛,10劇痛),測評術后1~7 d行走訓練疼痛指數。

1.4統計學方法 采用SPSS16.0軟件進行統計分析,計量資料滿足正態性及方差齊性時采用兩獨立樣本t檢驗;計數資料行χ2檢驗,檢驗水準α=0.05。

2 結果

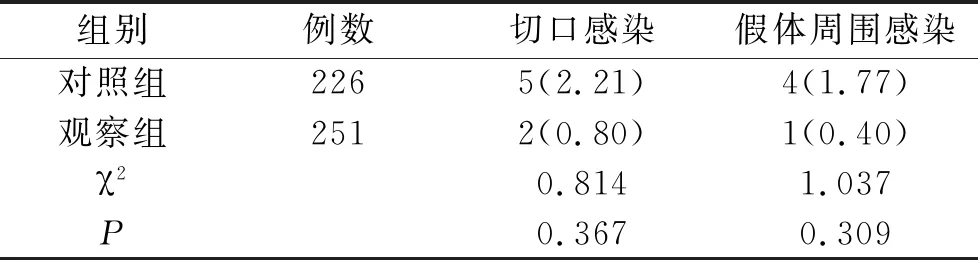

2.1兩組一類切口感染及假體周圍感染發生率比較 見表2。觀察組1例為表淺切口感染,1例為深部切口感染,經細菌學檢測均為表皮葡萄球菌感染;對照組1例為表淺切口感染,經細菌學檢測為溶血葡萄球菌,4例為深部切口感染,經細菌學檢測,2例未檢出,1例為陰溝腸桿菌復合菌、陰溝腸桿菌溶解亞種感染;1例為肺炎克雷伯桿菌、鮑曼不動球菌、卡他布蘭漢菌感染。

表2 兩組一類切口感染及假體周圍感染發生率比較 例(%)

2.2兩組住院時間、術后行走訓練疼痛指數比較 見表3。

表3 兩組住院時間、術后行走訓練疼痛指數比較

3 討論

3.1實施假體周圍感染預防護理方案可降低感染發生率 假體周圍感染患者早期癥狀多不明顯,由于癥狀不典型,常被誤認為手術創傷或應激反應,加上患者癥狀差異性,需要同時對患者的臨床癥狀、病史、輔助檢查結果及術中發現進行綜合評估[16]。假體周圍感染的發生并非某一種因素獨立作用所致,護理人員必須充分了解并識別關節置換術后感染的風險因素,以制定有效的干預措施,優化感染預防流程,減少患者感染風險,降低術后感染發生率。關節置換手術多數是擇期手術,有文獻指出,80%的關節置換術患者存在可改善的風險因素,如營養不良、肥胖、貧血、糖尿病等[9]。因此,在制定感染管理應對策略時,可結合擇期手術特點,將部分預防護理措施前移到術前,如對患者行術前金黃色葡萄球菌篩選去定植,并加強皮膚準備;術中加強手術間環境與植入物管理、注意體溫等;術后注意傷口管理等。假體周圍感染預防護理方案的構建,使臨床護理人員參與關節置換患者圍手術期感染預防關鍵流程,盡早發現和處理早期感染的高危因素,以預防為主,早期干預,針對個體差異,做好護理規劃,實施前瞻性護理干預,通過早期發現,積極換藥,合理使用抗生素等治療護理措施,有效預防感染的發生。本研究結果顯示,觀察組一類切口感染及假體周圍感染發生率低于對照組,但兩組比較,差異無統計學意義(均P>0.05),可能與臨床重視并加強髖膝人工關節術相關感染的早期預防、適時給藥、適度護理及高效預防管理有關。

3.2實施假體周圍感染預防護理方案可降低行走訓練疼痛程度 假體周圍感染早期僅表現為關節疼痛,包括關節的持續性疼痛、靜息痛或者緩解后又加重的疼痛[17]。感染急性期,病變關節疼痛劇烈,患者因為疼痛,關節處于半屈曲位,移動行走時,炎癥因子刺激骨膜,疼痛加劇[18]。本研究結果顯示,觀察組術后行走訓練疼痛指數顯著低于對照組(P<0.01)。預防護理方案的構建與實施,有效降低感染發生率,減輕關節腔充血、水腫,使患者行走訓練時疼痛程度減輕。同時,術后不常規留置引流管及24 h內拔除引流管等一系列護理流程優化,縮短患者術后首次下床時間及住院時間,促進了患者快速康復。

4 小結

假體周圍感染預防護理方案的構建與實施可降低術后感染發生率,減輕患者術后行走訓練疼痛程度。今后需針對假體周圍感染患者開展個案追蹤,增強患者感染預防自護能力,降低假體周圍慢性感染發生率,提高患者生活質量。