產(chǎn)業(yè)集聚、FDI約束與產(chǎn)業(yè)升級(jí)

沈宏亮 張佳 劉玉偉

內(nèi)容提要:外商直接投資(FDI)約束下產(chǎn)業(yè)集聚作用于產(chǎn)業(yè)升級(jí)機(jī)制需進(jìn)一步探討。本文使用1998-2013年中國(guó)工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù),運(yùn)用交互項(xiàng)回歸模型對(duì)三者關(guān)系進(jìn)行實(shí)證檢驗(yàn),結(jié)果表明:產(chǎn)業(yè)集聚顯著促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)升級(jí),引入FDI與產(chǎn)業(yè)集聚的交互項(xiàng)后,產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的總影響受到FDI引入規(guī)模的制約,只有達(dá)到拐點(diǎn)值后,產(chǎn)業(yè)集聚才能對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)起到促進(jìn)作用。對(duì)于產(chǎn)業(yè)集聚的區(qū)域、行業(yè)、企業(yè)異質(zhì)性分析發(fā)現(xiàn),珠三角城市群、中低技術(shù)性行業(yè)、民營(yíng)與資本密集型企業(yè)集聚的產(chǎn)業(yè)升級(jí)效應(yīng)受FDI影響更明顯。因此,政府需繼續(xù)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集聚式發(fā)展,擴(kuò)大FDI規(guī)模,培養(yǎng)優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。

關(guān)鍵詞:產(chǎn)業(yè)集聚;外商直接投資;產(chǎn)業(yè)升級(jí);城市群;異質(zhì)性

中圖分類號(hào):F424.4?文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A?文章編號(hào):1001-148X(2020)02-0083-08

收稿日期:2019-07-31

作者簡(jiǎn)介:沈宏亮(1970-),男,河北涿鹿人,首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)教授,博士生導(dǎo)師,經(jīng)濟(jì)學(xué)博士,研究方向:產(chǎn)業(yè)組織、產(chǎn)業(yè)升級(jí);張佳(1992-),女,黑龍江五常人,首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)博士研究生,研究方向:產(chǎn)業(yè)集聚、產(chǎn)業(yè)升級(jí);劉玉偉(1991-),男,河南新鄉(xiāng)人,首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)博士研究生,研究方向:對(duì)外直接投資、外商直接投資。

基金項(xiàng)目:國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目“消費(fèi)品安全的治理績(jī)效測(cè)度與改進(jìn)路徑研究”,項(xiàng)目編號(hào):13BJY132;首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)研究生科技創(chuàng)新項(xiàng)目“生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)聚集與制造業(yè)效率提升:基于區(qū)域發(fā)展不平衡視角”資助。

改革開放以來(lái),產(chǎn)業(yè)集聚式發(fā)展帶動(dòng)了中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高增長(zhǎng),其中珠三角、長(zhǎng)三角和京津冀等區(qū)域尤為明顯。這些產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)不僅引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,也顯現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)升級(jí)效應(yīng),但由于各個(gè)區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)育程度、集聚狀況、企業(yè)相互依存度等的不同,產(chǎn)業(yè)升級(jí)效應(yīng)和程度存在差異。同時(shí),不斷增多的外商直接投資(FDI)在一些集聚區(qū)不僅占有較大份額,而且與產(chǎn)業(yè)集聚的空間布局高度一致,不僅直接影響著中國(guó)的產(chǎn)業(yè)升級(jí),而且必然對(duì)產(chǎn)業(yè)集聚的升級(jí)效應(yīng)構(gòu)成約束。

一、理論分析與命題提出

基于Alfaro和Charlton[1]的分析,本文把產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步看成是資本深化的結(jié)果,資本深化的途徑主要是資本品種類的增加。

首先,假設(shè)企業(yè)以柯布-道格拉斯(C-D)生產(chǎn)函數(shù)進(jìn)行生產(chǎn):

每一時(shí)刻,國(guó)內(nèi)總資本存量可以表示為:

外商nF種資本q(i)的要素報(bào)酬用ω(i)表示,將K的表達(dá)式帶入到生產(chǎn)函數(shù)中,根據(jù)企業(yè)利潤(rùn)最大化假設(shè)可以得出:

由(11)-(13)式可以分別得出以下三個(gè)命題:

命題1:產(chǎn)業(yè)集聚促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí),集聚程度越高,對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的促進(jìn)作用越大。靜態(tài)而言,產(chǎn)業(yè)集聚產(chǎn)生的內(nèi)部和外部規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)可以節(jié)省生產(chǎn)成本。動(dòng)態(tài)地看,產(chǎn)業(yè)集聚為企業(yè)創(chuàng)新和提高生產(chǎn)效率提供內(nèi)在動(dòng)力和外部壓力。

命題2:外商直接投資促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí),外商直接投資規(guī)模越大,對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的促進(jìn)作用越大。FDI的引入促進(jìn)資本積累,優(yōu)化資源配置。國(guó)內(nèi)企業(yè)通過(guò)學(xué)習(xí)外資企業(yè)先進(jìn)的技術(shù)水平、完備的管理經(jīng)驗(yàn),加速自主創(chuàng)新,帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

命題3:在外商直接投資作用下,產(chǎn)業(yè)集聚促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí),隨著FDI規(guī)模擴(kuò)大,產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的正效應(yīng)可能增大。隨著FDI引進(jìn)規(guī)模的擴(kuò)大,已有產(chǎn)業(yè)集聚的規(guī)模效應(yīng)相應(yīng)放大;FDI通過(guò)產(chǎn)業(yè)內(nèi)溢出效應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)生示范作用,使其注重研發(fā)和創(chuàng)新,提高生產(chǎn)效率。FDI通過(guò)前向、后向的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)作用,促使提供中間品和配套服務(wù)的國(guó)內(nèi)企業(yè)提高技術(shù)水平,從而表現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)間溢出效應(yīng);來(lái)自FDI產(chǎn)生的競(jìng)爭(zhēng)雖然可能產(chǎn)生擠出效應(yīng),但是也激勵(lì)國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)行技術(shù)升級(jí)與改造。

二、模型設(shè)定、變量選擇與數(shù)據(jù)說(shuō)明

(一)模型設(shè)定

由于產(chǎn)業(yè)升級(jí)受產(chǎn)業(yè)集聚、外商直接投資的影響,因此,建立本文的基礎(chǔ)模型(14):

在(14)的基礎(chǔ)上,加入產(chǎn)業(yè)集聚與外商直接投資交互項(xiàng),建立拓展模型(15):

(二)變量選擇

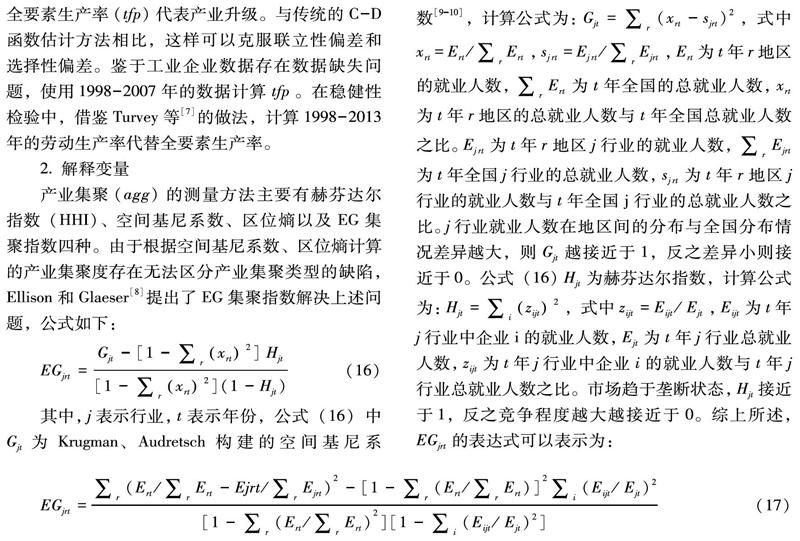

本文采用Olley和Pakes[6]的OP估計(jì)法,計(jì)算全要素生產(chǎn)率(tfp)代表產(chǎn)業(yè)升級(jí)。與傳統(tǒng)的C-D函數(shù)估計(jì)方法相比,這樣可以克服聯(lián)立性偏差和選擇性偏差。鑒于工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)存在數(shù)據(jù)缺失問(wèn)題,使用1998-2007年的數(shù)據(jù)計(jì)算tfp。在穩(wěn)健性檢驗(yàn)中,借鑒Turvey等[7]的做法,計(jì)算1998-2013年的勞動(dòng)生產(chǎn)率代替全要素生產(chǎn)率。

2.解釋變量

產(chǎn)業(yè)集聚(agg)的測(cè)量方法主要有赫芬達(dá)爾指數(shù)(HHI)、空間基尼系數(shù)、區(qū)位熵以及EG集聚指數(shù)四種。由于根據(jù)空間基尼系數(shù)、區(qū)位熵計(jì)算的產(chǎn)業(yè)集聚度存在無(wú)法區(qū)分產(chǎn)業(yè)集聚類型的缺陷,Ellison和Glaeser[8]提出了EG集聚指數(shù)解決上述問(wèn)題,公式如下:

按照2002年國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類,將制造業(yè)分成兩位數(shù)制造業(yè)及其所屬的四位數(shù)制造業(yè),分別計(jì)算集聚度,并進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理。

外商直接投資(lnfdi),用當(dāng)年實(shí)際利用外國(guó)投資加港澳臺(tái)投資總額作為衡量指標(biāo),并進(jìn)行對(duì)數(shù)處理。

3.控制變量

控制變量包括:(1)政府補(bǔ)貼(lnsubsidy),政府補(bǔ)貼增加了企業(yè)的研發(fā)資金,進(jìn)而帶動(dòng)企業(yè)技術(shù)升級(jí),采用政府補(bǔ)貼與企業(yè)銷售額之比的對(duì)數(shù)值表示,并用PPI平減進(jìn)行處理。(2)企業(yè)利潤(rùn)率(profit),盈利高的企業(yè)會(huì)加大創(chuàng)新投入,采用利潤(rùn)總額與銷售額之比來(lái)表示。(3)融資約束(finance),過(guò)度的企業(yè)融資約束阻礙企業(yè)的研發(fā)和投資活動(dòng),致使企業(yè)生產(chǎn)率下降[11],適度的融資約束能規(guī)范企業(yè)的生產(chǎn)活動(dòng),對(duì)企業(yè)生產(chǎn)率具有促進(jìn)作用[12],采用利息支出與固定資產(chǎn)總值之比表示。(4)企業(yè)年齡(age),企業(yè)學(xué)習(xí)效應(yīng)隨著企業(yè)年齡的增長(zhǎng)而提高,使企業(yè)生產(chǎn)率提高,也可能因?yàn)樗枷胧嘏f而導(dǎo)致生產(chǎn)率下降,用企業(yè)的運(yùn)營(yíng)時(shí)間來(lái)表示。(5)企業(yè)管理水平(manage),高效合理的企業(yè)運(yùn)行環(huán)境,對(duì)企業(yè)生產(chǎn)率有一定促進(jìn)作用,用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與平均資產(chǎn)總額之比表示。(6)國(guó)有比例(soratio),用國(guó)有資本和集體資本的總和與總實(shí)收資本的占比表示。

(三)數(shù)據(jù)說(shuō)明

本文使用的數(shù)據(jù)來(lái)源于1998-2013年《中國(guó)工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)》中全部國(guó)有工業(yè)企業(yè)和規(guī)模以上的非國(guó)有工業(yè)企業(yè),由于數(shù)據(jù)庫(kù)中存在指標(biāo)缺失和匹配混亂等問(wèn)題,本文應(yīng)用Brandt等序貫匹配方法[13],參照“會(huì)計(jì)通用準(zhǔn)則”對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行如下處理:刪除工業(yè)總產(chǎn)值、工業(yè)增加值、中間投入、從業(yè)人員數(shù)、企業(yè)銷售額、固定資產(chǎn)等數(shù)值為0、負(fù)值或缺失的樣本;去除企業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、應(yīng)付工資為負(fù)或缺失的樣本;對(duì)企業(yè)總資產(chǎn)小于固定資產(chǎn)、總資產(chǎn)小于流動(dòng)資產(chǎn)、企業(yè)生存年齡小于0、非國(guó)有企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入小于500萬(wàn)元等異常值進(jìn)行刪除。由于1998-2002年中國(guó)工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)采用的是GB/T4754-1994行業(yè)代碼,2003-2007年使用的是GB/T4754-2002行業(yè)代碼,所以將2002版行業(yè)代碼與1994版行業(yè)代碼進(jìn)行轉(zhuǎn)換,通過(guò)合并、替代、刪除的方式確定所屬的國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)。本文所使用的包含287個(gè)市(縣)的城市層面的數(shù)據(jù)來(lái)自《中國(guó)城市統(tǒng)計(jì)年鑒》。

三、實(shí)證分析

(一)基準(zhǔn)回歸分析

基準(zhǔn)回歸采用面板固定效應(yīng)模型,分析產(chǎn)業(yè)集聚、外商直接投資以及二者的交互項(xiàng)對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的作用,其中,分別使用四位數(shù)制造業(yè)集聚指數(shù)和兩位數(shù)制造業(yè)集聚指數(shù)對(duì)產(chǎn)業(yè)集聚進(jìn)行分析。回歸結(jié)果如表1所示。

產(chǎn)業(yè)集聚度(EG)是本文關(guān)注的核心解釋變量,從表1第I、III、IV列看,在不加入其他變量的條件下,四位數(shù)制造業(yè)EG系數(shù)為0.0416,且在1%的水平顯著。加入外商直接投資(lnfdi)和其他控制變量后,EG系數(shù)分別為0.0137和0.0055且都顯著,表明產(chǎn)業(yè)集聚促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)升級(jí),證實(shí)了命題1。

由第II列可以看出,在不加入其他變量的情況下,外商直接投資(lnfdi)的系數(shù)為0.1657且在1%的水平顯著,表明外商直接投資促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)升級(jí),證實(shí)了命題2。

為了進(jìn)一步檢驗(yàn)FDI作用下產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的影響,引進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚與FDI的交互項(xiàng)。如第V、VI列所示,在不加入控制變量的條件下,EG*lnfdi的系數(shù)為0.0299,在10%的水平下顯著。加入控制變量后,EG*lnfdi的系數(shù)為0.0287,在10%的水平下顯著。表明在FDI作用下,產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)起到了促進(jìn)作用,證實(shí)了命題3。

不難發(fā)現(xiàn),加入交互項(xiàng)后,第VI列中產(chǎn)業(yè)集聚的系數(shù)為-0.0204,產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的總影響為“-0.0204+0.0287lnfdi”。表明在FDI處于較低水平時(shí),產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)起到抑制作用,當(dāng)FDI處于較高水平時(shí),產(chǎn)業(yè)集聚促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。這反映了當(dāng)FDI引進(jìn)規(guī)模較小時(shí),產(chǎn)業(yè)集聚的外部規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)尚未得到發(fā)揮,對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)起到抑制作用。隨著FDI引進(jìn)規(guī)模擴(kuò)大,產(chǎn)業(yè)鏈上下游相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)逐步發(fā)展起來(lái),產(chǎn)業(yè)集聚的規(guī)模效應(yīng)和空間溢出效應(yīng)顯著,使集聚區(qū)的企業(yè)創(chuàng)新水平、生產(chǎn)效率提高,從而促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

在控制變量方面,加入交互項(xiàng)前后無(wú)本質(zhì)性變化,經(jīng)濟(jì)意義相同,且回歸結(jié)果也與基本預(yù)期相符,在此不做過(guò)多解釋。選取兩分位制造業(yè)集聚指數(shù)得出的回歸結(jié)果在方向上與四位數(shù)制造業(yè)相同,經(jīng)濟(jì)意義一致。

(二)異質(zhì)性分析

考慮到產(chǎn)業(yè)集聚存在明顯的區(qū)域、行業(yè)與企業(yè)差異,本文進(jìn)一步分析FDI作用下區(qū)域、行業(yè)和企業(yè)異質(zhì)性產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的影響。

1.區(qū)域異質(zhì)性

為了考察不同區(qū)域產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的影響,根據(jù)2018年11月18日國(guó)務(wù)院發(fā)布的《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于建立更加有效的區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展新機(jī)制的意見》,將城市分為七大城市群。由于工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)不包括港澳數(shù)據(jù),所以將粵港澳大灣區(qū)改為珠三角城市群,共149個(gè)市(縣),回歸結(jié)果如表2所示。

可以發(fā)現(xiàn):第一,交互項(xiàng)系數(shù)為正,說(shuō)明整體而言,在FDI作用下,各個(gè)城市群的產(chǎn)業(yè)集聚都對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)起到了促進(jìn)作用。其中,以廣州、深圳為中心的珠三角城市群促進(jìn)作用最強(qiáng);武漢為中心的長(zhǎng)江中游城市群次之;成都、重慶為中心的成渝城市群、鄭州為中心的中原城市群、西安為中心的關(guān)中平原城市群之間差異不明顯,但都促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)升級(jí)。兩個(gè)例外城市群為以北京為中心的京津冀城市群和上海為中心的長(zhǎng)三角地區(qū),前一個(gè)城市群促進(jìn)作用略低,后一個(gè)城市群不顯著。這是由于1998-2007年間,京津冀、長(zhǎng)三角城市群中心城市發(fā)展快于周邊城市,資源吸納效應(yīng)大于擴(kuò)散效應(yīng),外商直接投資也主要集中在中心城市,結(jié)果導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)集聚的產(chǎn)業(yè)升級(jí)作用不夠強(qiáng)。第二,除珠三角、長(zhǎng)江中游城市群外,其他五大城市群的產(chǎn)業(yè)集聚系數(shù)均為正,表明產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的總體效應(yīng)為正,成渝城市群的促進(jìn)作用最強(qiáng),京津冀次之,中原、關(guān)中平原城市群的影響不顯著。長(zhǎng)江中游城市群產(chǎn)業(yè)集聚為負(fù)但是不顯著。珠三角城市群產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的總影響為“-0.0283+0.0173lnfdi”,即當(dāng)FDI規(guī)模跨越拐點(diǎn)值后,產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)起到促進(jìn)作用,其原因是珠三角地區(qū)一直處于對(duì)外開放前沿,有吸引外資的良好區(qū)位條件,此時(shí)外資企業(yè)與國(guó)內(nèi)企業(yè)容易形成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系,如果FDI引入規(guī)模小,外資企業(yè)為了避免與國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)行同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng),就會(huì)將FDI投入到稀缺行業(yè),但是難以形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈條,導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)集聚的正外部性不明顯,從而對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)作用有限。大規(guī)模的FDI引入,才能更有效地發(fā)揮出FDI的技術(shù)溢出效應(yīng)并作用于產(chǎn)業(yè)集聚,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

2.行業(yè)異質(zhì)性

基于WIOD數(shù)據(jù)庫(kù)的劃分方式及OECD制造業(yè)的技術(shù)分類標(biāo)準(zhǔn),將制造業(yè)劃分為高、中、低技術(shù)行業(yè),分別研究FDI作用下這些不同技術(shù)水平的產(chǎn)業(yè)集聚與產(chǎn)業(yè)升級(jí)的關(guān)系,回歸結(jié)果如表3所示。

可以看出:第一,在FDI作用下,高、中、低技術(shù)行業(yè)集聚對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)產(chǎn)生的影響出現(xiàn)了差異。一個(gè)令人困惑的結(jié)果是,高技術(shù)行業(yè)的交互項(xiàng)系數(shù)不顯著。這可能是由于諸如航空設(shè)備制造業(yè)等高技術(shù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模龐大,對(duì)外資質(zhì)量等具有較高要求,產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的促進(jìn)作用受到FDI的影響相對(duì)較小;中等技術(shù)行業(yè)的交互項(xiàng)系數(shù)為正且顯著。例如金屬冶煉業(yè)、塑料制成品等行業(yè),引入FDI后,產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)產(chǎn)生了促進(jìn)作用;低技術(shù)行業(yè)的交互項(xiàng)系數(shù)為正且顯著。諸如食品飲料制造、紡織品制造等技術(shù)相對(duì)成熟的行業(yè),外商直接投資進(jìn)入后的集聚發(fā)展促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)升級(jí)。第二,從產(chǎn)業(yè)集聚系數(shù)看,中、低技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的總影響依賴FDI的引進(jìn)水平。

3.企業(yè)異質(zhì)性

按照企業(yè)各類資本占實(shí)收資本的比重,將企業(yè)劃分成國(guó)有、民營(yíng)和外資企業(yè)。按照要素密集度的大小,將企業(yè)劃分為資本和勞動(dòng)密集型企業(yè),其中要素密集度運(yùn)用固定資產(chǎn)凈值與從業(yè)人員數(shù)的比值計(jì)算,以中位數(shù)為界,將小于中位數(shù)的企業(yè)視為勞動(dòng)密集型企業(yè),大于中位數(shù)的企業(yè)視為資本密集型行業(yè)企業(yè)。企業(yè)異質(zhì)性的回歸結(jié)果如表4所示。

結(jié)果表明,在所有制方面,第一,國(guó)有、民營(yíng)、外資企業(yè)的產(chǎn)業(yè)集聚通過(guò)FDI作用均對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)起到促進(jìn)作用,民營(yíng)企業(yè)的促進(jìn)作用最強(qiáng)。這是因?yàn)槊駹I(yíng)企業(yè)的市場(chǎng)化程度高,有吸引FDI的優(yōu)勢(shì),容易在一定空間范圍內(nèi)形成集聚,并能充分利用產(chǎn)業(yè)集聚產(chǎn)生的正外部性。第二,在產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的總影響中,國(guó)有企業(yè)集聚效應(yīng)不顯著,在民營(yíng)和外資企業(yè)中,只有當(dāng)FDI引進(jìn)達(dá)到一定規(guī)模,民營(yíng)企業(yè)和外資企業(yè)集聚的產(chǎn)生升級(jí)效應(yīng)才充分表現(xiàn)出來(lái)。

在要素密集度方面,第一,在FDI作用下,資本密集型企業(yè)的產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的促進(jìn)作用強(qiáng)于勞動(dòng)密集型企業(yè),表明資本密集型企業(yè)對(duì)外資的技術(shù)溢出具有更強(qiáng)的吸收能力;第二,對(duì)于勞動(dòng)密集型企業(yè)而言,產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的總影響依賴FDI的引進(jìn)規(guī)模,只有大規(guī)模的FDI引進(jìn),才能促使勞動(dòng)密集型企業(yè)不斷推進(jìn)技術(shù)升級(jí)。

(三)內(nèi)生性問(wèn)題處理

考慮到產(chǎn)業(yè)集聚與產(chǎn)業(yè)升級(jí)之間可能存在反向因果關(guān)系,即產(chǎn)業(yè)集聚通過(guò)多種機(jī)制促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí),而產(chǎn)業(yè)升級(jí)又會(huì)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚的發(fā)生,由此會(huì)導(dǎo)致內(nèi)生性問(wèn)題。尋找合適的工具變量(IV)是解決內(nèi)生性的標(biāo)準(zhǔn)方法,IV的選擇需要滿足兩個(gè)基本條件:第一,IV與解釋變量之間具有較強(qiáng)的相關(guān)性;第二,IV是外生的。本文選取城市就業(yè)密度和滯后2期的產(chǎn)業(yè)集聚指數(shù)作為工具變量。理由如下:首先,城市群的空間集聚吸引人員向集聚區(qū)流動(dòng),就業(yè)密度增加,技術(shù)、知識(shí)溢出效應(yīng)明顯,從而進(jìn)一步增強(qiáng)了該區(qū)域的集聚程度[14]。換言之,城市就業(yè)密度與產(chǎn)業(yè)集聚高度相關(guān)。城市就業(yè)密度為地區(qū)層面的數(shù)據(jù),被解釋變量為企業(yè)層面的微觀數(shù)據(jù),地區(qū)層面變量對(duì)微觀層面變量的影響較小,符合外生性的條件[15]。本文選取287個(gè)城市就業(yè)密度作為產(chǎn)業(yè)集聚的工具變量,城市就業(yè)密度(emp)指標(biāo)表示為:emprt=Prt/Srt,其中,r表示城市,t表示年份,Prt表示r城市t年的就業(yè)人數(shù),Srt表示r城市t年的土地面積。其次,滯后2期的產(chǎn)業(yè)集聚指數(shù)屬于歷史數(shù)據(jù),不會(huì)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展和微觀企業(yè)產(chǎn)生作用,滯后2期的集聚指數(shù)與當(dāng)期集聚指數(shù)具有直接的關(guān)系,符合工具變量的選取要求。使用工具變量法進(jìn)行兩階段最小二乘回歸(2SLS),如表5所示。

結(jié)果顯示,LM statistic和Wald F statistic拒絕了“弱工具變量”的原假設(shè),證明IV與潛在內(nèi)生變量之間有較強(qiáng)的相關(guān)性,IV的選取合理。對(duì)應(yīng)的研究結(jié)果也符合要求,進(jìn)一步支持了基準(zhǔn)回歸的結(jié)論。

(四)穩(wěn)健性檢驗(yàn)

為了驗(yàn)證上述分析結(jié)果的穩(wěn)健性,接下來(lái)采取1998-2013年的勞動(dòng)生產(chǎn)率代替全要素生產(chǎn)率,用赫芬達(dá)爾指數(shù)(HHI)表示產(chǎn)業(yè)集聚,并采用分位數(shù)回歸重新估計(jì)產(chǎn)業(yè)集聚、FDI與產(chǎn)業(yè)升級(jí)之間的關(guān)系。回歸結(jié)果如表6所示。

使用OLS回歸和0.1、0.25、0.5、0.75、0.9分位數(shù)回歸的結(jié)果無(wú)明顯差異,與基礎(chǔ)回歸在方向性上保持一致,經(jīng)濟(jì)意義相同,從而表明本文核心結(jié)論穩(wěn)健可靠。

四、結(jié)論與建議

本文使用1998-2013年中國(guó)工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù),運(yùn)用交互項(xiàng)回歸模型對(duì)三者關(guān)系進(jìn)行了實(shí)證檢驗(yàn),研究表明:第一,產(chǎn)業(yè)集聚和FDI促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí),加入二者交互項(xiàng),系數(shù)為正,說(shuō)明產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的總效應(yīng)受到FDI引入規(guī)模的影響,只有當(dāng)FDI跨越拐點(diǎn)值后,對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)起到促進(jìn)作用,二分位制造業(yè)與四分位制造業(yè)回歸系數(shù)方向保持一致。第二,在區(qū)域異質(zhì)性中,引進(jìn)FDI后,珠三角城市群產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的促進(jìn)作用最強(qiáng),在產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的總影響中,京津冀、長(zhǎng)三角、成渝城市群起到顯著促進(jìn)作用,長(zhǎng)江中游、中原、關(guān)中平原城市群作用不顯著,珠三角城市群需考慮FDI的引進(jìn)規(guī)模;在行業(yè)異質(zhì)性中,引進(jìn)FDI后,中、低技術(shù)集聚對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)起到促進(jìn)作用,高技術(shù)集聚對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)作用不顯著,在產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的總影響中,中、低技術(shù)集聚需考慮FDI的引入規(guī)模;在企業(yè)異質(zhì)性中,引進(jìn)FDI后,民營(yíng)企業(yè)集聚對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的促進(jìn)作用最強(qiáng),在產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的總影響中,國(guó)有企業(yè)效果不顯著,民營(yíng)和外資企業(yè)集聚需考慮FDI的引入規(guī)模;資本密集型企業(yè)集聚對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)具有更強(qiáng)的促進(jìn)作用,且資本密集型企業(yè)集聚對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的總影響為正,勞動(dòng)密集型企業(yè)需考慮FDI的引入規(guī)模。第三,在使用城市就業(yè)密度和滯后2期的產(chǎn)業(yè)集聚指數(shù)作為工具變量做內(nèi)生性問(wèn)題處理,與使用勞動(dòng)生產(chǎn)率表示產(chǎn)業(yè)升級(jí),HHI表示產(chǎn)業(yè)集聚的分位數(shù)回歸穩(wěn)健性檢驗(yàn)中,都得到了與基礎(chǔ)回歸意義一致的結(jié)果。

基于以上理論與實(shí)證分析結(jié)果,本文提出以下建議:首先,為了加快產(chǎn)業(yè)升級(jí),要繼續(xù)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集聚式發(fā)展,完善集聚區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施,促使上下游相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展,充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集聚產(chǎn)生的“低成本、高效率、重技改、促創(chuàng)新”的外部性,形成經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能。

其次,對(duì)于FDI引進(jìn)規(guī)模較小的集聚區(qū),應(yīng)采取措施使FDI的引進(jìn)數(shù)量跨越拐點(diǎn)值,達(dá)到資源的最優(yōu)配置;對(duì)于已經(jīng)超過(guò)FDI拐點(diǎn)值集聚區(qū),充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集聚對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)促進(jìn)作用的同時(shí),引導(dǎo)外資流入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)等領(lǐng)域,使制造業(yè)邁向全球價(jià)值鏈中高端。

最后,各個(gè)城市群立足資源稟賦優(yōu)勢(shì)培養(yǎng)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),提升城市群產(chǎn)業(yè)集聚水平,帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。例如,長(zhǎng)三角地區(qū)充分利用FDI,培育先進(jìn)制造業(yè)集聚;珠三角城市群注重引進(jìn)外資質(zhì)量,培養(yǎng)國(guó)際先進(jìn)的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū);京津冀城市群合理規(guī)劃產(chǎn)業(yè)集群布局,加強(qiáng)區(qū)域間協(xié)調(diào)發(fā)展,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí);中原城市群進(jìn)一步承接?xùn)|部地區(qū)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,合理利用FDI完善產(chǎn)業(yè)布局,提高制造業(yè)附加值,成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新的增長(zhǎng)極。

參考文獻(xiàn):

[1]?Alfaro L,Charlton A. Growth and the Quality of Foreign Direct Investment: Is All FDI Equal?[R].Harvard Business School Working Paper 2007,07-072.

[2]?Duranton G,Puga D. Micro-Foundations of Urban Agglomeration Economies,in Henderson,J. V. and Thisse,J.-F. (Eds.) Handbook of Regional and Urban Economics,Vol. 4 (Amsterdam: North-Holland),2004,48:2063-2117.

[3]?Ahsan,R.N. Essays on Trade Policy,Instituitions,and Firm Behavior[D]. Syracuse University,2010.

[4]?Rivera-Batiz,Romer P M. Economic Integration and Endogenous Growth[J]. Quarterly Journal of Economics,1991,106(2):531-555.

[5]?林冰,宮旭紅.內(nèi)生技術(shù)進(jìn)步視角下產(chǎn)業(yè)集聚的FDI技術(shù)溢出效應(yīng)研究[J].科技管理研究,2015(7):46-51.

[6]?Olley G S,Pakes A. The Dynamics of Productivity in the Telecommunications Equipment Industry [J]. Econometrica,1996,64(6):1263-1297.

[7]?Turvey A,Goodridge P,F(xiàn)ranklin M. Quality-adjusted Labour Input: New Estimates for 1993 to 2008[J]. Economic & Labour Market Review,2010,4(10):113-131.

[8]?Ellison G,Glaeser E. Geographic Concentration in U.S. Manufacturing Industries: A Dartboard Approach[J]. Journal of Political Economy,1997,105(5):889-927.

[9]?Krugman P. Increasing Returns and Economic Geography[J]. Journal of Political Economy,1991,99(3):483-499.

[10]Audretsch D B. R&D Spillovers and the Geography of Innovation and Production[J]. American Economic Review,1996,86(3):630-640.

[11]Brown J R,F(xiàn)azzari S M,Petersen B C. Financing Innovation and Growth: Cash Flow,External Equity,and the 1990s R&D Boom[J]. Journal of Finance,2010,64(1):151-185.

[12]Nickell S,Nicolitsas D. How Does Financial Pressure Affect Firms? [J]. European Economic Review,1999,43(8):1435-1456.

[13]Brandt L,Biesebroeck J V,Zhang Y. Creative Accounting or Creative Destruction? Firm-level Productivity Growth in Chinese Manufacturing[J]. Journal of Development Economics,2012,97(2):0-351.

[14]Glaeser E L,Resseger M G. The Complementarity Between Cities and Skills[J]. Journal of Regional Science,2010,50(1):221-244.

[15]趙娜,王博,劉燕.城市群、集聚效應(yīng)與“投資潮涌”——基于中國(guó)20個(gè)城市群的實(shí)證研究[J].中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì),2017(11):83-101.

(責(zé)任編輯:周正)

- 商業(yè)研究的其它文章

- 社會(huì)資本促進(jìn)小農(nóng)戶與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有機(jī)銜接之作用

- 國(guó)企多任務(wù)努力成本相關(guān)下的高管激勵(lì)問(wèn)題

- 環(huán)境信息披露對(duì)上市公司企業(yè)價(jià)值的影響

- 基于信息質(zhì)量的股價(jià)同步性與信息有效性研究

- 環(huán)境規(guī)制下中國(guó)工業(yè)綠色轉(zhuǎn)型的技術(shù)路徑選擇:自主創(chuàng)新或技術(shù)外取?

- 高質(zhì)量發(fā)展背景下中國(guó)省際旅游競(jìng)爭(zhēng)力再測(cè)度