環境信息披露對上市公司企業價值的影響

楊廣青 杜亞飛 劉韻哲

內容提要:我國現行企業環境信息披露政策下,企業對于信息披露的方式、時間等有很大的自由裁量權力。因此,企業這一社會責任的自覺履行需要企業價值最大化等動機支撐,但其作用機理是否有效,投資者的關注度及解讀尤為重要,亦即“組織可見度”在環境信息披露對企業價值的影響中扮演重要角色。本文以我國化工行業上市公司2013-2017年樣本,實證檢驗環境信息披露對企業價值的影響,并依次從分析師關注水平和媒體關注水平兩個角度衡量組織可見度,檢驗其是否具有中介效應,并分析所有權性質差異下的不同結果。結果表明:環境信息披露能提升企業價值,組織可見度在環境信息披露對企業價值的影響過程中發揮了部分中介效應。進一步研究發現,當使用分析師關注水平衡量組織可見度時,該中介作用只體現在國有企業中;當使用媒體關注度衡量組織可見度時候,該中介作用在兩種類型的企業中均只得到了部分體現。企業環境信息披露政策本意是通過其影響企業的市值表現促進企業更好地履行其環境社會責任,本文通過揭示其中組織可見度的中介作用,有助于啟示企業對其市值管理、有關管理部門對企業履行環境社會責任引導時的操作思路。

關鍵詞:環境信息披露;組織可見度;企業價值;中介效應

中圖分類號:F230?文獻標識碼:A?文章編號:1001-148X(2020)02-0120-11

收稿日期:2019-09-25

作者簡介:楊廣青(1975-),男,廣東梅州人,福州大學經濟與管理學院教授,博士生導師,管理學博士,研究方向:公司金融;杜亞飛(1990-),男,湖北十堰人,福州大學經濟與管理學院博士研究生,研究方向:信息披露;劉韻哲(1993-),男,福建三明人,福州大學經濟與管理學院碩士研究生,研究方向:信息披露。

基金項目:國家自然科學基金面上項目“信息不對稱下信息披露與市場競爭:理論、實證與政策設計”,項目編號:71673048。

一、引言及文獻綜述

自2018年起我國正式實施《中華人民共和國環境保護稅法》,力圖用嚴格的法律制度防治企業的環境污染行為。與此同時,環境信息披露政策作為法律制度的重要補充手段和替代措施進一步管控環境,具有較好的治理效果[1]。為督促企業披露更多的環境信息,《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號——年度報告的內容與格式(2017年修訂)》第44條和最新修訂的《上市公司治理準則》第95條均對特定企業的環境信息披露提出了要求。但實際上,按上述準則披露的環境信息僅能反映企業部分與環境相關的行為,且對于披露的方式和數量,企業具有很大的自由裁量權,因此我國上市公司的環境信息披露目前仍屬于自愿性披露行為。基于公司金融理論,自愿性信息披露的動因是實現企業價值最大化,即環境信息披露有利于提升企業價值。部分學者認為企業進行高質量的環境信息披露能夠降低股權和債權投資者要求的預期必要回報率,即降低權益資本成本[2]及債務融資成本[3]進而提升企業價值;但也有學者認為,由于投資者不重視上市公司披露的環境信息,環境信息披露與企業價值之間根本不存在顯著關聯[4];還有研究表明,上市公司披露的環境信息往往遭到投資者的負面解讀,比如將企業披露的環境績效解讀為企業面臨潛在環保支出[5]以及企業增加環境資產貶值和廢棄物處理成本的信號[6],認為企業將產生更多的現金流出,進而降低對企業的評價,導致企業價值的損失。

整理上述學者的研究分析,本文認為在環境信息披露對于企業價值的影響中,投資者的關注度及解讀顯得尤為重要。對此,國外學者從組織可見度的角度重新審視了這一問題。可見度廣義指“現象可以被看到或注意到的程度”。而組織可見度是組織特征的一種,即組織可以被分析師、媒體及其他利益相關者的重視和解讀的程度[7],它的提升有助于降低企業與利益相關者之間的信息不對稱,使更多利益相關者了解企業[8],提升企業股票流動性,降低投資者期望收益,甚至使組織受到來自利益相關者更嚴格的審查和監管,進而緩解代理問題。作為一種重要的組織屬性,在環境信息披露、組織可見度與企業價值三者的關系中,國外已有研究證明了環境信息披露可以提升企業組織可見度,企業組織可見度的提高可帶來企業價值的提升[9],因此環境信息披露可通過為企業帶來更高的組織可見度進而提升企業價值。在我國,極少有學者在研究環境信息披露時將組織可見度納入討論,但基于我國地方政府更加關注經濟增長而投入相對較少力量和資源在環保上的特質[10],組織可見度在輔助政府部門發揮監督作用、促進企業發揮社會責任中的作用顯得更加重要。因為通常情況下,公眾及其他利益相關者更容易關注和監督經營活動能夠對社會和環境產生更大影響的公司[11],即組織可見度更高的公司,因此在國內環境問題研究中關注組織可見度就顯得尤為重要。進一步,考慮到我國企業特有的二元所有制結構,國有企業和非國有企業在實施環境績效、披露環境信息、渴求利益相關者對其環境行為的關注及認可方面均存在差異。鑒于此,本文以我國化工行業上市公司為樣本,利用中介模型檢驗了環境信息披露對企業價值的影響以及組織可見度在其中發揮的中介作用,并進一步對樣本按所有權性質分類進行探討。本文的可能貢獻如下:(1)準確量化上市公司的環境信息披露水平是研究的前提工作,本文較為全面的梳理了近年來我國關于環境信息披露的監管政策,在以往研究的基礎上構建了一套更符合我國當前監管實踐的環境信息披露評價指標體系。(2)通過整理國外研究經驗,創新性地在我國背景下將組織可見度納入環境信息披露與企業價值關系的研究主題,并論證了它發揮的中介作用。(3)本文利用中介模型,實證檢驗了環境信息披露通過組織可見度影響企業價值的機制,為環境信息披露對企業價值影響的機制研究提供了更為嚴謹的方法。(4)考慮到我國企業存在的二元所有權結構可能帶來的潛在影響,本文對上述關系分所有權性質進行進一步討論,使研究結論在我國背景下更具參考價值。

二、理論分析及研究假設

(一)環境信息披露對企業價值的影響

基于社會責任理論,上市公司承擔環境績效和披露成本,主動對外披露越多的環境信息,意味著上市企業愿意承擔更多的環境責任。在生態文明建設的大背景下,此類行為有助于企業提高其在投資者和合作方中的品牌形象和信譽,進而降低成本、增加收入,以提升企業價值。現有研究中多數學者的結論也驗證了上述觀點,如Plumlee等(2009)[12]、吳紅軍(2014)[2]分別使用美國和我國資本市場數據,證實環境信息披露可以顯著降低企業的權益資本成本;倪娟和孔令文(2016)[3]從我國的“綠色信貸政策”入手,研究發現企業披露環境信息可以降低債務成本;又如張淑惠等(2011)[13]的結論顯示環境信息披露質量的提升可以為企業帶來正向的現金流入,使企業獲益。因此,本文的第一個研究假設如下:

假設H1:上市公司環境信息披露水平與企業價值呈正相關。

(二)組織可見度在環境信息對企業價值影響中的作用

利益相關者理論認為,企業的成長離不開利益相關者的支持,他們的訴求也是影響企業各類經營決策行為的重要因素。在諸多利益相關者,特別是媒體和分析師高度關注的情況下,環境信息披露具有的信號傳遞效應能向利益相關者傳遞出企業履行環境保護責任的信號,消除利益相關者對重污染行業上市企業環境績效的誤解和擔心,提升其組織可見度。相關文獻證明了這一點,如Rupley等(2012)[14]發現高質量的環境信息披露與媒體關注水平顯著正相關;劉彥來等(2014)[15]認為企業社會責任表現對分析師跟進程度具有正向影響。

與此同時,在資本市場中,投資者與企業之間信息不對稱產生了額外的交易成本,且企業內部存在的代理成本也造成了一定的價值損失;而企業組織可見度的提升一方面可以給企業帶來“名牌效應”,降低公司與投資者間的交易成本,另一方面還可以使企業受到外部更加嚴格的監督,減少公司內部的代理成本,提升企業價值。國外學者也從這兩個方面對此進行了論證:第一,經驗證據表明投資者更有可能購買他們熟悉的股票,高的組織可見度可以吸引投資者提高對公司的關注度,使該公司股票被投資者所熟悉,還有助于增強投資者對公司未來發展前景的信心,這會為其股票帶來額外的流動性[16],而流動性的提高往往能提升公司的股票價值[9];組織可見度的提高還減少了基金經理、內部人士和外部投資者之間的信息不對稱性,較高的信息透明降低了該公司投資者所需的必要回報率,即降低了融資成本,使企業價值提高[17]。第二,組織可見度高的企業通常會受到高級別審查,降低內部代理成本[18],進而提升企業價值。因此,本文提出的第二個研究假設如下:

假設H2:環境信息披露通過提高組織可見度正向作用于企業價值,組織可見度在環境信息披露對企業價值的影響中存在中介效應。

(三)所有權性質對環境信息披露、組織可見度和企業價值間關系的影響

首先,基于利益相關者理論,本文認為披露環境信息能否為企業帶來組織可見度的提升,主要取決于企業利益相關者對企業行為的訴求與期望,利益相關者越關心企業的環境責任,則企業披露環境信息便能有效作為和利益相關者對話和溝通的渠道,帶來組織可見度提升[19],反之則不會產生效果。其次,來源于政治經濟學的合法性理論也是環境信息披露研究的一個重要理論依據[20]。利益相關者對企業的合法性訴求也常被用于解釋企業披露環境信息的行為動因,企業能否滿足該合法性訴求也將影響其自身組織可見度。結合我國的現實國情,國有企業幾乎占據著關乎國計民生的各個重要領域,是執行國家戰略方針的排頭兵,理應積極響應國家出臺的各項環境政策,投入更多的環境績效,利益相關者也往往對其環境表現具有很高的期望,因此,國有企業通常會主動披露高質量的環境信息以滿足利益相關者的期望以及合法性要求,這從結果上給他們帶來更高的社會聲望和組織可見度,使企業從中獲益。而非國有企業自身的目標是實現利潤最大化而不是履行社會責任,現行的法律制度和社會背景也并未對其環境行為提出具體的強制性要求,其利益相關者更在乎企業獲取利潤的能力而非其環境行為[19],故對于非國有企業而言,披露的環境信息可能無法給其帶來組織可見度和企業價值的提升。基于上述分析,本文提出假設:

假設H3:環境信息披露通過組織可見度影響企業價值僅體現在國有企業中。

三、研究設計

(一)變量說明及指標刻畫

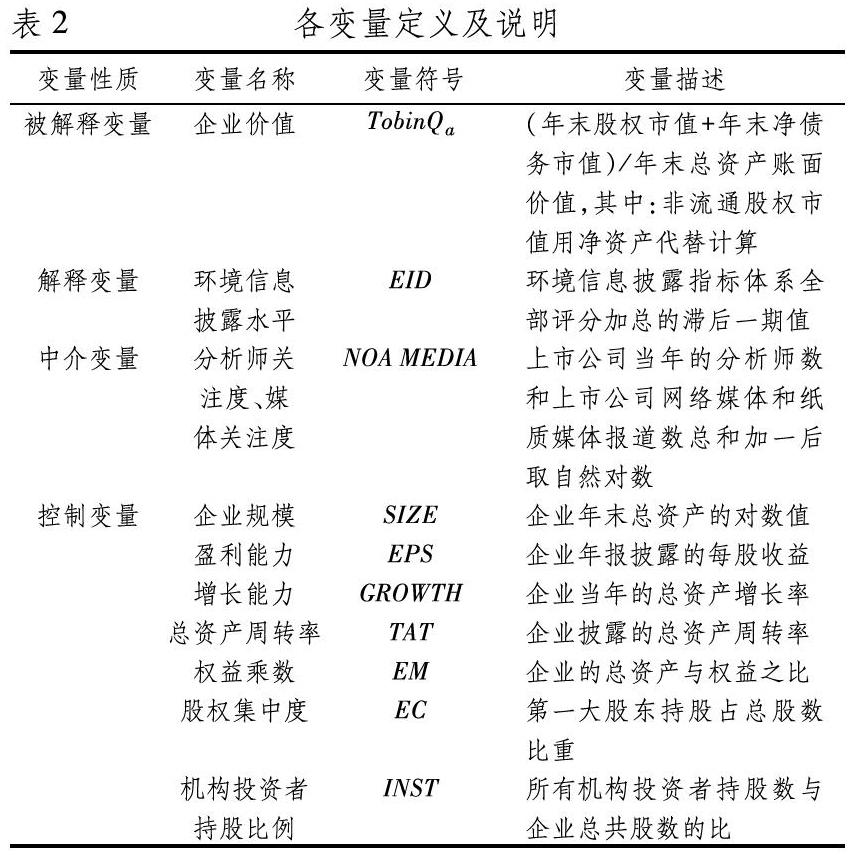

1.被解釋變量:企業價值。本文所研究的企業價值指的是企業各類資產獲得的市場評價,現有研究多認為托賓Q值能較好地對其進行刻畫,故本文沿用此方法使用企業的托賓Q值衡量企業價值,記作TobinQa。

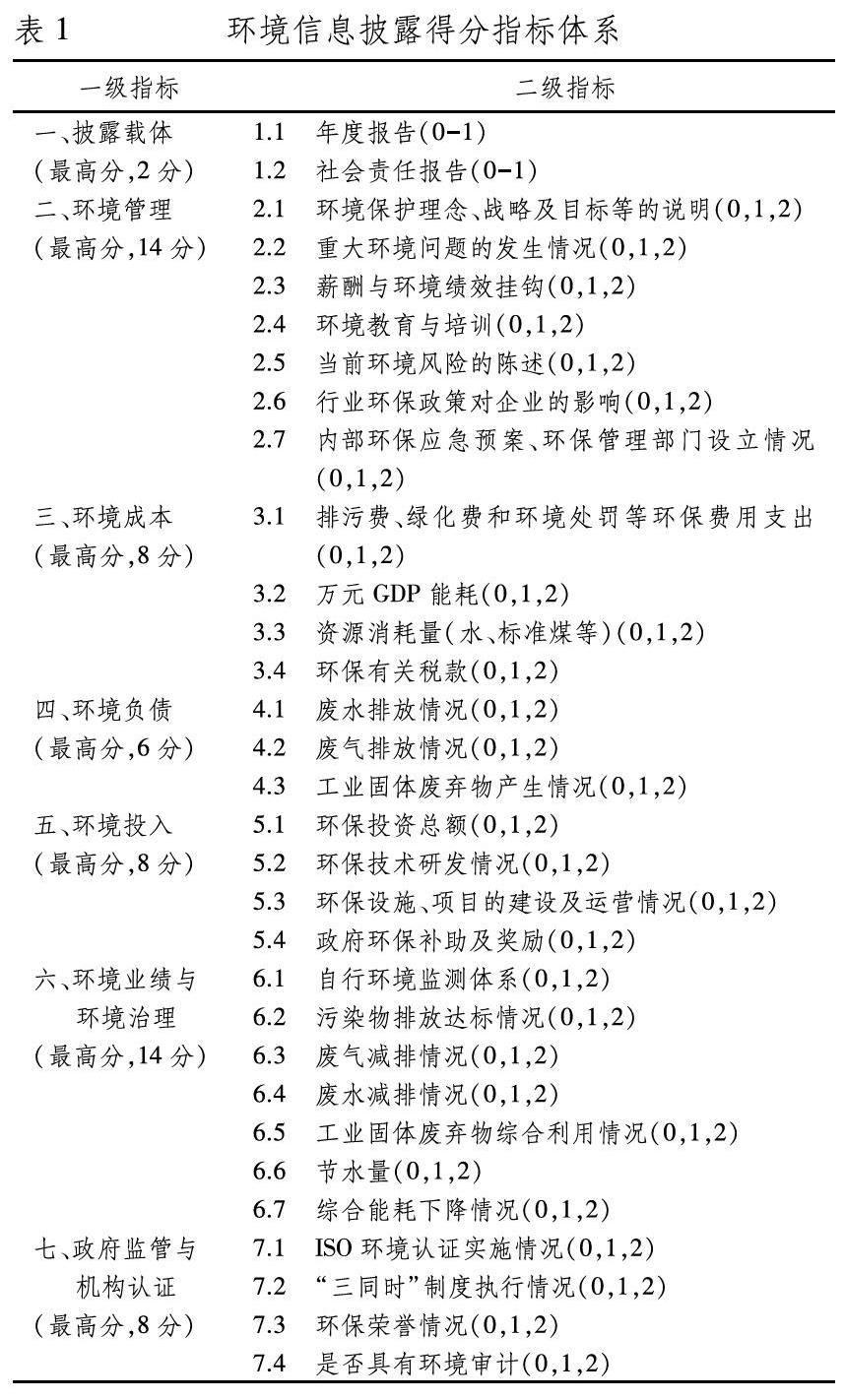

2.解釋變量:環境信息披露水平。現有學者對環境信息披露水平進行量化分析最為常用的方法為內容分析法,即通過對上市公司的年報內容進行評閱,并在實際操作過程中主要按照事先確定的評分標準或指標體系對文字內容進行量化打分,以得分值衡量該企業環境信息披露水平。其中所選用評分標準或指標體系是否能準確定量現有企業環境信息披露水平尤為關鍵,為保證評分的質量,本文在畢茜等(2012)[21]所設計的指標體系基礎上,結合環保部、證監會以及上交所發布的《關于企業環境信息公開的公告》、《環境信息公開辦法(試行)》、《上海證券交易所上市公司環境信息披露指引》、《上市公司環境信息披露指南》、《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號——年度報告的內容與格式(2017年修訂)》、《化工行業信息披露指引》六項制度,設計出一套與我國近期監管實踐結合更加緊密的環境信息披露指標體系①,具體如表1所示。

在此基礎上,本文依據年報,通過內容分析法對7個部分分別進行評分。在此,考慮到企業披露環境信息有定性、定量表述兩種方式,如企業披露財務類環境信息中“環保研發投入”指標情況時可僅報告當年產生了大量環境研發投入,但并不透露具體數值,也可以披露具體的金額,參考畢茜(2012)、吳紅軍(2014)的評分方式,本文的評分規則是:若上市公司當年發布了年報或社會責任報告則得1分,否則得0分;在年報和社會責任報告中對特定環境信息無描述的0分,一般定性描述的為1分,詳細定量描述的為2分。接著,對于人工打分可能造成的潛在誤差,畢茜等 (2012)采用了6人獨立評分并進行信度檢驗的方法保證評分的客觀性;吳紅軍(2014)則另請兩人分別評分,并請第三者協調二人差異,由此可知,采用多人評分的方式是避免誤差的重要方式。參考上述學者的方式,本文采取了五人獨立評分并進行信度檢驗的方法,以保證評分的客觀性及科學性②。

3.中介變量:組織可見度。分析師關注水平和媒體關注水平經常被國外學者用來作為組織可見度的衡量指標,基于已有文獻的研究[17-18,22],本文認為財務分析師向投資者發布研究報告以及報紙或其他大眾媒體關于公司的報道,均會使更多投資者了解該企業并使企業面臨更高水平的關注和監督,故本文分別采用分析師關注水平以及媒體關注水平兩個指標來衡量企業的組織可見度水平。在具體指標衡量過程中,本文直接參考Omaima(2018)[22]的方法使用上市公司當年的分析師數衡量分析師關注水平;而由于媒體關注水平無法直接獲得,本文參考易志高等(2017)[23]的方法分別搜集網絡媒體和傳統紙媒對目標企業報道的次數并進行加總,并再加1后取對數進行衡量。

本文按以下方法準確定量網絡媒體和傳統紙媒報道次數:(1)在網絡媒體報道數據采集工作中,考慮到在我國大部分的網民主要通過百度搜索引擎進行信息的檢索,根據美國國家統計機構全球最新統計數據顯示,截至2019 年2月底百度搜索引擎的市場份額高達74.63%③,故本文基于百度引擎檢索出的特定上市公司新聞數據衡量網絡媒體的關注度;考慮到同一條新聞存在被多次轉載的可能,轉載次數的高低同樣意味著該新聞事件受到的媒體關注度高低,因此本文采用與易志高等(2017)一致的處理辦法,未對網絡媒體報道的轉載次數進行剔除;為提高工作效率和數據的客觀性,本文使用編程的方式代替手工收集,即在網絡數據編程中將池國華等(2018)[24]的人工采集數據方式轉化為 Python技術語言,根據上市公司的簡稱或股票代碼在百度引擎進行分年度標題和全文檢索和篩選,以最終得到網絡媒體報道數據。(2)在傳統紙媒報道次數數據采集工作中,本文將最具有全國性影響力的8份財經報紙,即《證券日報》《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《中國經營報》《經濟觀察報》《第一財經日報》和《21世紀經濟報道》作為傳統紙媒的報道出處,以降低媒體地域偏差和媒體尋租可能造成的影響。此外,本文在紙媒數據編程中將易志高等(2017)人工檢索方式轉化為Python技術語言,即在《中國重要報紙全文數據庫》的檢索窗口,根據上市公司的簡稱或股票代碼,進行分年度“關鍵詞”、“主題”、“題名”搜索;為保證得到完整的紙媒報道次數,本文使用“或”作為搜索的邏輯關系詞。

4.其他控制變量:本文基于公司金融理論及現有研究成果,在模型中納入企業規模、盈利能力、增長能力、營運能力、杠桿情況、股權集中度、機構持股等七個影響公司價值的變量作為控制變量,各指標具體名稱及計算方式如表2。

(二)樣本選擇及數據來源

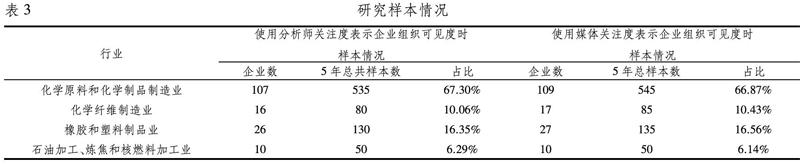

現有關于環境信息披露的研究多集中于化工行業,一方面,他們的日常生產經營過程難免產生環境問題,且他們更在意自身的環境績效是否滿足合法性要求,通常在年報中披露更為全面的環境信息,具有較高的研究可行性,另一方面,該類企業的環境信息披露水平受到了諸如政府、銀行、媒體、分析師等諸多利益相關者的重視,更適合于本文組織可見度的研究內容。故本文把樣本范圍定位我國化工行業企業,即《上市公司行業分類指引(2012年修訂)》中的化學原料和化學制品制造業、化學纖維制造業、橡膠和塑料制品業、石油加工、煉焦和核燃料加工業。

在樣本時間窗選擇上,生態文明建設于2012年底的第十八次全國代表大會被首次作為執政理念進入公眾視野,此后我國企業的環境行為受到利益相關者的多方重視,同時結合數據的可得性,本文選擇2013-2017年作為樣本的時間區間。

在數據整理過程中,本文對數據做如下處理:首先對于ST樣本進行了剔除,接著對關鍵指標數據不全的樣本進行了剔除,考慮到本文分別選取媒體關注水平和分析師關注水平兩種方式刻畫企業的組織可見度,而樣本企業對這兩項指標數據缺失情況存在些許差異,故本文結合實際情況最終得到使用分析師數衡量組織可見度進行實證的企業159家,使用媒體關注度衡量組織可見度進行實證的企業163家。表3為最終樣本情況的描述性統計,本文除媒體關注度指標以及環境信息披露水平指標外的其它數據均通過國泰安CSMAR數據庫獲得。

(三)模型構建

為檢驗環境信息披露對企業價值的影響以及組織可見度在其中發揮的中介效應,本文基于溫忠麟等(2004)[25]的觀點,構建式(1)、式(2)和式(3),并按以下邏輯逐步進行論證。首先,式(1)中,EIDt-1的回歸結果α1說明了環境信息披露對企業價值的影響,若α1顯著則在此進一步探究組織可見度的中介效應,反之則直接證明組織可見度在環境信息披露與企業價值間的中介效應不存在。其次,在式(1)中α1顯著的前提下,若式(2)中EIDt-1的回歸系數β1以及式(3)中NOA(MEDIA)的回歸系數χ2均通過顯著性檢驗,則分兩種情況進行討論:情況一,式(3)中且χ1的值顯著且小于α1則可證明NOA(MEDIA)在EIDt-1對TobinQa的影響過程中存在部分中介效應;情況二,式(3)中χ1不顯著則可證明NOA(MEDIA)在EIDt-1對TobinQa的影響過程中表現為完全中介效應。此外,為避免環境信息披露和企業價值以及環境信息披露與組織可見度可能存在的內生性問題,本文將環境信息披露水平滯后一期,記作EIDt-1,X為控制變量向量,包含表2中的七個控制變量。

四、實證結果分析

(一)描述性統計分析

表4報告了模型中各個變量的描述性統計結果,可以發現樣本企業的環境信息披露EIDt-1得分均值為10.1503,標準差為5.8947,最大值和最小值分別為32和1,說明樣本中大部分公司進行了一定水平的環境信息披露,但不同公司之間披露水平參差不齊;在分析師數量和媒體關注度指標方面,樣本企業均值分別為8.7996和3.7068,方差分別為8.1252和0.9774,且二者的最大值和最小值之間均存在差距較大,表明不同樣本間的組織可見度存在一定差異,其余變量的描述性統計結果說明了本文的研究樣本涵蓋了具有不同企業特征情況的各類企業,具有較高的研究價值。

(二)系數相關性檢驗

表5展示了本文模型中各變量間的相關性情況,各個變量之間相關系數取值均小0.7,避免了多重共線性問題。

(三)實證結果分析

表6列示了本文使用分析師關注度衡量企業組織可見度時,式(1)、式(2)及式(3)的回歸結果:式(1)中EIDt-1的回歸系數α1顯著為正,表明企業前一期環境信息披露能顯著提升企業價值,假設H1得到了驗證;在式(2)中,EIDt-1的回歸系數β1顯著為正,說明企業的環境信息披露水平能顯著提升企業的分析師關注水平,且在式(3)中MEDIA的回歸系數χ2顯著為正,EIDt-1的回歸系數χ1值相較于式(1)中的α1值下降了0.0034,考慮到χ1通過了10%水平下的顯著性檢驗。依據溫忠麟等(2004)[25]的研究,本文認為以分析師關注水平衡量的組織可見度在環境信息披露對企業價值的影響中發揮了部分中介效應。換言之,隨著我國資本市場對上市公司環境行為重視程度的日趨提升,上市公司披露高質量環境信息可以帶來更多分析師關注,而分析師關注水平提高一方面可以增加外部投資者對該上市企業股票的關注,并使更多的投資者認識該企業并購買該公司股票,提升該股票流動性,使企業價值提高,另一方面還可以使公司得到更嚴密的外部監督,從降低內部代理成本的角度提升企業價值。本文假設H2得到了驗證。

表7列示了使用媒體關注度衡量企業組織可見度時,式(1)-(3)的回歸結果,該回歸結果中各變量的回歸符號、顯著性以及回歸系數之間的大小關系與表6中結果所反映的邏輯一致,在此本文不作過多的闡述,由前文說明的中介效應的論證過程,可認為使用媒體關注度衡量的組織可見度在環境信息披露對企業價值的影響中同樣發揮了部分中介效應:即與分析師行為類似,新聞媒體會偏向于報道披露更多環境信息的企業,而隨著媒體信息傳播功能的日漸強大,新聞媒體的報道也可以增加投資者對企業的了解和關注,并產生一定的外部治理效果,提升了企業價值,再次驗證了本文假設H2。

五、進一步研究及穩健性檢驗

(一)進一步研究

國有企業和非國有企業并存是我國重要的制度背景之一,兩類企業能否實現自身價值與社會責任的雙贏,值得進一步關注。本文將樣本按其實際控制人屬性分為國有企業及非國有企業,分別在使用分析師關注水平和媒體關注水平衡量組織可見度時對式(1)、式(2)及式(3)依次進行回歸。表8為不同所有制企業環境信息披露水平的描述性統計,國有企業披露了更高水平的環境信息,該結果一定程度上印證了本文假設H3。

表9展示了使用分析師關注度衡量組織可見度時,將樣本按所有權性質分類后的回歸結果(限于篇幅,控制變量的回歸結果在此不再報告,下同)。對于國有企業而言,式(1)中EIDt-1的回歸系數α1顯著為正,表明企業前一期環境信息披露能顯著提升企業價值,假設H1得到了驗證;此外,在式(2)中,EIDt-1的回歸系數β1顯著為正,表明國有企業的環境信息披露可以獲得更多的組織可見度,且在式(3)中MEDIA的回歸系數χ2顯著為正,EIDt-1的回歸系數χ1值相較于式(1)中的α1值下降了0.0033,考慮到χ1通過了5%水平下的顯著性檢驗,表明在國有企業中,環境信息披露通過作用于組織可見度進而提升企業價值,組織可見度在其中表現為部分中介效應;在非國有企業樣本的回歸結果中,僅式(3)中NOA的回歸結果顯著為正,說明盡管分析師關注水平的提高可以帶來企業價值的提升,但由于式(1)中EIDt-1的回歸結果α1未通過顯著性檢驗,表明非國有企業的環境信息披露并不能提升其企業價值和分析師關注水平,本文所研究的中介效應并不存在,驗證了本文假設H3。形成上述現象的重要原因是國有企業享受國家政府更多的資金及政策支持,通常不被認為有較大的經營風險,在生態文明建設受到全社會廣泛關注的情況下其環境責任成為了利益相關者關注的重中之重,履行環境責任一定程度上成為了國有企業提升組織可見度的有效方式,根據本文假設H2分析,組織可見度的提升使其在企業價值上獲益。相比之下非國有企業沒有政府信用作為背書,往往承擔著更大的經營壓力,以分析師為代表的利益相關者也往往會更加關注非國有企業的經營狀況,并依據其經營情況選擇追蹤、跟進分析盈利能力較強的企業,而非積極披露環境信息的企業,故非國有企業披露環境信息無法提升其組織可見度,且環境信息披露本身也將帶來一定環境投入成本和信息披露成本,且甚至還可能使投資者產生現金流出企業的不利預期[5],影響企業價值。

表10展示了使用媒體關注度衡量組織可見度時,將樣本按所有權性質分類后的回歸結果,該結果與用分析師關注度衡量組織可見度時有一定區別:在國有企業樣本的回歸結果中,式(1)中EIDt-1的回歸系數α1和式(2)中EIDt-1的回歸系數β1依舊顯著為正,但式(3)MEDIA的回歸系數χ2并不顯著,表明盡管國有企業披露的環境信息可以得到媒體更多的報道,但報道次數增加無法提升國有企業的企業價值,這與本文假設有一定的出入。可能的原因有以下兩方面:一方面,相對于分析師報道而言,媒體報道的專業性較淺,更多的是傳播企業行為這一客觀事實,從認知角度告知投資者該企業的行為以增加該企業的知名度。而在我國,國有企業本身就具備較高的知名度,媒體報道使投資者從無到有認識企業的作用較小,進而為其股票帶來額外流動性提升的可能性也較小,即通過該機制無法使企業獲得較多的股價上漲;相比之下分析師具有較為專業的資本市場知識,能通過系統的財務分析、行業分析、政策分析為投資者提供專業的業績預測和行情分析,其投資意見為投資者的最終決策提供了重要依據,也就是說,得到分析師的推崇就意味著得到投資者的推崇,而媒體并不具備分析師的這種專業能力和投資導向作用[26]。另一方面,國有企業多具有較高的政治關聯度,政府給予管理者額外的政治權力,使國有企業有一定的能力影響媒體行為,降低了媒體報道對內部人尋租行為的約束力,因而,媒體關注難以降低國有企業的代理成本[27],即公司的國有性質會削弱媒體對代理成本導致的尋租行為的監督治理作用。

表10中非國有企業樣本的回歸結果與表9類似,即僅式(3)中MEDIA的回歸結果顯著為正,說明盡管媒體關注水平的無法提升國有企業的價值,但對非國有企業而言,考慮到其原有知名度較低,媒體報道能使更多的投資者關注該企業,且非國有企業不具有干預媒體行為的能力,故媒體關注水平的增加能提升其企業價值;式(1)中EIDt-1的回歸結果α1依舊未通過顯著性檢驗,表明非國有企業的環境信息披露并不能提升其企業價值和媒體關注水平,本文所研究的中介效應并不存在,再次印證了本文假設H3的觀點。

(二)穩健性檢驗

為保證實證結果的穩健性,本文采用替換主要變量的方式做穩健性檢驗。

1.組織可見度的替換。本文分別對兩個衡量組織可見度的變量進行替換:第一,在Omaima(2018)的基礎上,考慮到分析師主要通過發布研報來向投資者表達觀點,影響投資者的預期和行為,提高其所關注公司的知名度,故選用上市公司當年分析師所發布的研報數來衡量其組織可見度;第二,現今報紙的影響力和普及力已經不如互聯網,且在內容上報紙的信息覆蓋面較窄,同時缺乏時效性,而在上節研究中本文選取的紙質媒體均是影響力較高的主流媒體,而在此類報紙的媒體上刊登的相關新聞幾乎都會在網絡上得到同步報道,為規避上述現象可能產生的問題,因此本文在穩健性檢驗時僅使用網絡媒體報道數加1后取對數值衡量企業的組織可見度。

2.企業價值的替換。在本文被解釋變量企業價值的計算過程中,非流通股市值的計算方法不同往往會得到不同的結果,在前文TobinQa的計算過程中,本文使用凈資產價值代替非流通股市值,在此本文用流通股股價代替非流通股權市值的方式計算TobinQ值進行穩健性檢驗,記作TobinQc。

穩健性檢驗的結果如表11、表12所示,在替換了變量進行穩健性檢驗后,不同樣本情況下各主要變量三個模型中的回歸系數符號、顯著性以及回歸系數大小關系較上文同類情況均未發生明顯改變,按照上文中介效應的證明邏輯依舊可以論證組織可見度在環境信息披露與企業價值間的中介作用以及不同所有制企業間存在的差異,表明本文研究結果具有穩健性,限于篇幅,在此不作一一贅述。

六、結論及啟示

本文首先在現有研究的基礎上結合我國近期環境信息披露的相關制度,構建了更加符合當前監管實踐的指標體系,對我國2013-2017年的化工行業上市公司樣本的環境信息披露水平進行刻畫,采用中介模型檢驗組織可見度在環境信息披露對我國上市公司企業價值影響中具有的中介作用,并進一步研究上述中介效應在不同所有權性質企業中存在的異同。實證結果表明,第一,環境信息披露能顯著提升公司價值,組織可見度在環境信息披露與公司價值之間發揮了部分中介作用。第二,組織可見度扮演的中介角色受所有權性質的影響,且使用不同指標衡量組織可見度時候結果不一:當使用分析師關注度衡量企業的組織可見度時,環境信息披露通過提升企業組織可見度帶來企業價值的提升僅在國有企業中得到體現;當使用媒體關注度衡量組織可見度時,國有企業的環境信息披露可以提升其媒體關注水平和企業價值,但媒體關注水平和企業價值之間并不存在正相關關系,即媒體關注水平并未發揮中介效應,對于非國有企業而言,盡管媒體關注水平的提高可以提升其企業價值,但由于環境信息披露無法帶來企業價值和媒體關注水平的提高,該中介效應依舊不存在。

本文工作對我國環境信息披露的研究進行了拓展,并為國內企業通過披露環境信息提升企業價值提供了思路,即環境信息披露除直接影響資本成本和現金流量提升企業價值外,還可以通過組織可見度使企業受益。根據本文研究結論,提出以下三點建議。

第一,對于存在環境問題的特定行業上市公司而言,在履行環境責任的同時,可以與更多利益相關者建立長效互動機制,通過滿足利益相關者的訴求提升企業組織可見度。

第二,依據本文實證結果,環境信息披露通過組織可見度提升其企業價值的機制主要體現在國有企業中,說明國有企業長期以來的環境投入、環境信息披露取得了市場的高度認可,最終得到了回報。因此國有企業更應該積極利用提升組織可見度,履行環境責任,促進企業價值提升的有效機制。本文結果還顯示,與媒體報道相比,分析師的關注水平的提高更能使其受益,因此國有企業還應更主動地與財務分析師建立合作關系,邀請分析師關注其環境績效并更多地參與到企業的內部治理活動中來。

第三,盡管以分析師關注水平和媒體關注水平代表的組織可見度的提高能提升非國有企業的企業價值,但非國有企業無法通過環境信息披露獲得媒體和分析師的關注,該結果在一定程度上弱化了其改善環境績效提升環境披露水平的積極性,使非國有企業更加專注于自身經營成果而忽略環境責任義務,故建議有關部門加強對非國有企業環境信息披露的指導意見建設,明確不同所有權企業在環境信息披露中的同等重要作用,并適度加大對非國有企業環境績效的獎勵或補貼,從資金上給予一定支持。另外,從利益相關者角度出發,作為非國有企業的主要利益相關者也應具備較高環保意識,這需要有關部門對資本市場的廣大投資者進行長期的宣傳和教育,使非國有企業的環境信息披露行為能夠獲得關注及解讀,能使企業在組織可見度上獲得提升,以增強其披露環境信息的源動力,為非國有企業通過承擔環境責任、披露環境信息帶來組織可見度的提高進而提升企業價值鋪平道路。

注釋:

①?如5.4政府環保補助及獎勵指標設計引證于上交所2008《上海證券交易所上市公司環境信息披露指引》;5.2環保技術研發投入情況引證于環保部 《環境信息公開辦法(試行)》、上交所《上海證券交易所上市公司環境信息披露指引》以及環保部《上市公司環境信息披露指南》,其他指標限于篇幅,不再一一列舉。

②?本文對評分結果進行了肯德爾和諧系數檢驗,檢驗結果卡方值大于95%置信水平下的臨界值,拒絕了評價者意見不一致的原假設,證明了本文評分結果的有效性。

③?數據來源:http://gs.statcounter.com.

參考文獻:

[1]?方穎,郭俊杰.中國環境信息披露政策是否有效:基于資本市場反應的研究[J].經濟研究,2018(10):158-174.

[2]?吳紅軍.環境信息披露、環境績效與權益資本成本[J].廈門大學學報(哲學社會科學版),2014(3):129-138.

[3]?倪娟,孔令文.環境信息披露、銀行信貸決策與債務融資成本——來自我國滬深兩市A股重污染行業上市公司的經驗證據[J].經濟評論,2016(1):147-156,160.

[4]?蔣麟鳳.我國環境會計信息披露動因研究[J].財會通訊,2010(3):26-28.

[5]?任力,洪喆.環境信息披露對企業價值的影響研究[J].經濟管理,2017,39(3):34-47.

[6]?常凱.環境信息披露對財務績效的影響——基于中國重污染行業截面數據的實證分析[J].財經論叢,2015(1):71-77.

[7]?Jieqiong, Carlos Wing‐Hung Lo, and Pansy Hon Ying Li. Organizational Visibility, Stakeholder Environmental Pressureand Corporate Environmental Responsiveness in China[J]. Business Strategy and the Environment,2017,26(3):371-384.

[8]洪敏,張濤,張柯賢.企業社會責任信息披露與資本配置效率——基于強制性信息披露的準自然實驗[J].哈爾濱商業大學學報(社會科學版),2019(4):54-64.

[9]Anh,Dang Viet,M. David,and P.T. Phuong.TheCurious Case of Changes in Trading Dynamics: When Firms Switch from NYSE to NASDAQ[J].Journal of Financial Markets,2018(41):17-35.

[10]Lo CW-H,Fryxell GE,and Tang S-Y.Stakeholder Pressures from Perceived Environmental Impacts and the Effect on Corporate Environmental Management Programmes in China[J]. Environmental Politics,2010,19(6):888-909.

[11]Udayasankar K.CorporateSocial Responsibility and Firm Size[J].Journal of Business Ethics,2008, 83(2):167-175.

[12]S Marshall,D Brown,and M Plumlee.The Impact of Voluntary Environmental Disclosure Quality on Firm Value[C].Academy of Management Annual Meeting Proceedings,2009.

[13]張淑惠,史玄玄,文雷.環境信息披露能提升企業價值嗎?——來自中國滬市的經驗證據[J].經濟社會體制比較,2011(6):166-173.

[14]Rupley K H, Brown D,and Marshall R S.Governance, Media and the Quality of Environmental Disclosure[J]. Journal of Accounting and Public Policy, 2012,31(6):610-640.

[15]劉彥來,劉桂瓊,楊玉坤.分析師傾向于跟進社會責任表現好的公司嗎?[J].上海金融,2014(3):85-89.

[16]Keloharju M, Knüpfer, Samuli,and Linnainmaa J T.Do Investors Buy What They Know? Product Market Choices and Investment Decisions[J]. Social Science Electronic Publishing, 2013, 25(10):2921-2958.

[17]Merton,and Robert C.A Simple Model of Capital Market Equilibrium with Incomplete Information[J].The Journal of Finance,1987,42(3):483-510.

[18]Brammer S,and Millington A. Firm Size, Organizational Visibility and Corporate Philanthropy: an Empirical Analysis[J]. Business Ethics A European Review,2006,15(1):6-18.

[19]頡茂華,焦守濱.不同所有權公司環境信息披露質量對比研究[J].經濟管理,2013(11):178-188.

[20]Cormier D, Magnan M.The Economic Relevance of Environmental Disclosure and its Impact on Corporate Legitimacy:An Empirical Investigation[J]. Business Strategy & the Environment, 2013, 24(6):431-450.

[21]畢茜, 彭玨, 左永彥.環境信息披露制度、公司治理和環境信息披露[J].會計研究, 2012(7):39-47.

[22]Omaima A.G.Hassan.TheImpact of Voluntary Environmental Disclosure on Firm Value:Does Organizational Visibility Play a Mediation Role?[J].Business Strategy and Environment,2018(27):1567-1582.

[23]易志高,潘子成,茅寧,李心丹.策略性媒體披露與財富轉移——來自公司高管減持期間的證據[J].經濟研究,2017,52(4):166-180.

[24]池國華,楊金,谷峰.媒體關注是否提升了政府審計功能?——基于中國省級面板數據的實證研究[J].會計研究,2018(1):53-59.

[25]溫忠麟,張雷,侯杰泰.中介效應檢驗程序及其應用[J].心理學報,2004,36(5):614-620.

[26]于忠泊,葉瓊燕,田高良.外部監督與盈余管理——針對媒體關注、機構投資者與分析師的考察[J].山西財經大學學報,2011(9):90-99.

[27]張婷婷,李延喜,曾偉強.媒體關注下上市公司盈余管理行為的差異研究——一種治理盈余管理的新途徑[J].管理評論,2018(2):25-41.

(責任編輯:嚴元)