社會資本促進小農戶與現代農業有機銜接之作用

許黎莉 朱雅雯 陳東平

內容提要:本文構建了社會資本理論“強化、社會信用、信息、影響”四要素邏輯框架,基于2017年江蘇、山東兩省535戶農民專業合作社社員的調查數據和中介效應模型,對社會資本是否以及如何通過資源獲取能力影響小農戶與現代農業有機銜接進行實證分析。結果表明:(1)基于強化、社會信用、信息屬性,社會資本可以實現小農戶與現代農業有機銜接,資源獲取能力在其中發揮了完全中介效應,非正式社會資本對提高小農戶資源獲取能力的作用強于正式社會資本。(2)考慮成員異質性情況下,在有機銜接過程中,正式社會資本對核心社員的作用大于普通社員,非正式社會資本對普通社員的作用大于核心社員。(3)基于影響屬性,非正式社會資本可以部分克服“精英俘獲”導致的普通社員去組織化問題。上述結論為如何通過社會資本提高小農戶的組織化程度,并在此基礎上設計、完善相關政策,使農民專業合作社成為實現小農戶與現代農業有機銜接的理想載體提供了新的思路和經驗證據。

關鍵詞:社會資本;合作社;小農戶;現代農業;資源獲取能力

中圖分類號:F32?文獻標識碼:A?文章編號:1001-148X(2020)02-0145-08

收稿日期:2019-09-02

作者簡介:許黎莉(1982-),女,呼和浩特人,南京農業大學金融學院博士研究生,內蒙古農業大學經濟管理學院講師,研究方向:農村財政金融;朱雅雯(1998-),女,內蒙古阿拉善右旗人,內蒙古農業大學經濟管理學院學生,研究方向:農村金融;陳東平(1957-),本文通訊作者,男,江蘇南通人,南京農業大學金融學院教授,博士生導師,研究方向:農村財政金融。

基金項目:國家自然科學基金項目,項目編號:71963026,71673138;內蒙古自然科學基金項目,項目編號:2019MS07009;內蒙古農業大學人文社科研究重點課題,項目編號:2018ZD5;內蒙古自治區高等學校科學研究項目,項目編號:NJZC17077。

小農戶是我國農業生產經營的基本單位,由于受到規模、資金、信息等限制,其生產經營難以實現資源的優化配置。為克服小農生產的局限性,黨的十九大提出,要實現小農戶和現代農業發展的有機銜接。現代農業是處于最新發展階段的高效、優質、安全的農業,要實現小農戶與現代農業發展有機銜接,必須通過組織化路徑,提供現代農業服務。農民專業合作社(下文簡稱“合作社”)作為農民自我聯合的組織,通過生產要素的聚集和規模擴大,克服了小農戶的弱質性,是小農戶與現代農業有機銜接的關鍵載體[1]。然而,現實中合作社的發展并不盡如人意,出現諸如成員分層、精英俘獲、合作關系松散[2]等“異化”現象,部分學者對合作社能否真正提高小農戶組織化程度、成為小農戶與現代農業有機銜接的載體提出了質疑。

社會資本作為一種期望得到回報的社會關系投資,通過在工具性和表達性行動中發揮作用,使嵌入在社會網絡中的資源增強了行動的效果[3]。合作社就是嵌入在社會網絡中,依賴交易者特殊的社會規范和共同信念來維持交易的正常進行[4]。研究表明,社會資本可以有效降低合作社成員之間的交易成本、提高社員福利水平[5]。那么,合作社中,不同類型的社會資本在促進小農戶與現代農業有機銜接過程中的作用機理是什么?具有什么特征的小農戶①更容易獲取資源,實現與現代農業的有機銜接?何種社會資本可以通過自身優勢克服合作社因“精英俘獲”導致的去組織化弊端,使合作社真正成為理想的銜接載體?以上問題的回答不僅能在理論上形成對已有宏觀、中觀層面研究的有益補充,在實踐中,也可以為如何利用不同類型社會資本有效組織小農戶,提高其內生性組織化程度,以及為合作社實現小農戶與現代農業有機銜接的價值回歸、功能重塑提供指導。

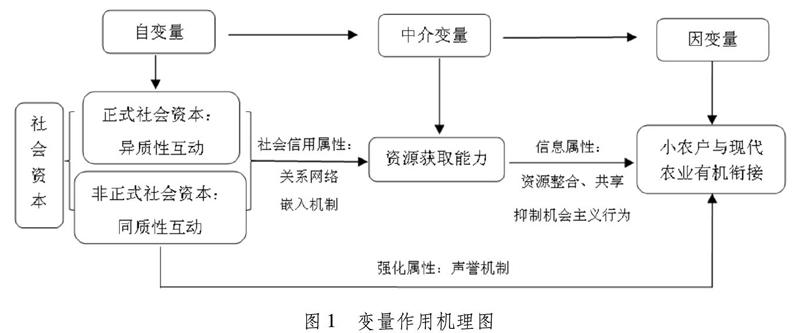

基于此,本文構建了社會資本“強化、社會信用、信息、影響”四要素的邏輯分析框架,采用2017年江蘇、山東兩省合作社社員調查數據,以資源獲取能力作為中間路徑,檢驗、比較正式、非正式社會資本對小農戶與現代農業有機銜接的影響、作用機制及其差異。

本文主要做了如下工作:第一,分別不同類型社會資本的考察,不僅完善了社會資本對小農戶與現代農業有機銜接影響機制的分析路徑,還修正了籠統將社會資本作為整體分析的研究偏差。第二,構建了社會資本“強化、社會信用、信息、影響”的理論框架,充實了小農戶與現代農業有機銜接的理論基礎。第三,進一步討論了在銜接過程中,正式、非正式社會資本對異質性社員的作用差異,并檢驗了在排除 “精英俘獲”后,何種社會資本在有機銜接中更能發揮作用。最后,基于中介效應模型,用大數據進行了因果檢驗,結論更加具有普適性。

一、文獻評述

相關文獻首先探討了小農戶與現代農業有機銜接的路徑,包括家庭農場、合作社和農業企業等。雖然銜接過程中具有一定相容性,但更多的是小農戶與現代農業的互斥性,不平等、不穩定潛藏于各種銜接形態中[6-7]。又進一步研究了銜接障礙,包括土地資源難以形成規模經濟,利益聯結機制不完善導致的產業脫節,信息滯后導致的科技成果轉化緩慢等,而這些問題的根源在于小農戶的去組織化[8]。合作社由于在提供現代農業服務、提高組織化程度中具有絕對優勢,是一種非常適用且合意的載體。然而,受成員異質性的影響,合作社普遍存在“精英俘獲”、“大農吃小農”等背離初衷的“異化”現象,使其難以承擔實現小農戶與現代農業有機銜接的重任[9]。

有研究認為社會資本可以在提高合作社績效[10]、獲得成長性[11]、緩解信貸約束[12-13]等方面發揮積極作用:社會資本通過嵌入外部的社會關系網絡,使合作社與其他網絡主體建立起親密的強關系,獲得更多知識和信息交流機會,以提高資源獲取效率。社會資本發揮了信號傳遞、監督、引導、減少組織間交易成本、“抵押物”替代、降低風險的作用,通過削弱個體間的不信任程度,提高集體凝聚力,促進合作。

已有研究為本文奠定了研究基礎,但也存在需要探討的方面:首先,多數研究是基于宏觀視角分析小農戶與現代農業有機銜接的路徑、障礙與對策,鮮有文獻從微觀層面探討某一銜接模式組織化程度低的本質原因,也未對如何促進其更好地實現銜接做進一步探討,這不利于全面、正確評價有機銜接的政策效果。其次,考察了社會資本在提高合作社績效、成長能力、緩解資金約束等方面的重要作用,但缺少社會資本是否能夠促進小農戶與現代農業有機銜接方面的相關研究,更加缺少不同類型社會資本在銜接過程中作用機理以及中間路徑的探討,同時缺少大樣本因果分析,而這一議題對如何利用社會資本提高合作社中小農戶的組織化程度,實現小農戶與現代農業的嵌入、融合,具有重要的現實意義。再次,分析框架上,對于社會資本的分類標準、作用機制分析較為片面、零散,未將其納入到整體的邏輯框架內探討不同類型社會資本的作用差異以及同一類型社會資本對不同小農戶的作用差異,這不利于社會資本理論的延伸與發展。因此,本文從微觀視角出發,構建了社會資本“強化、社會信用、信息、影響”的邏輯分析框架,以資源獲取能力為中間路徑,剖析不同類型社會資本對不同類型小農戶與現代農業有機銜接的作用機理,并進行了實證檢驗,旨在加深對合作社背景下小農戶與現代農業有機銜接內涵的認識和理解,探索利用社會資本提高小農戶組織化程度的路徑,以期提高合作社這一銜接模式的適用性以及合意性。

二、理論分析與研究假說

(一)社會資本的內涵、作用動因以及分類

社會資本是在目的性行動中被獲取的潛入在社會結構中的資源,其可以運作主要緣于投資的社會關系可以強化身份或認同感、被代理人作為個人社會信用的證明、促進信息的流動以及對代理人施加影響以抑制機會主義行為[3]。因此,本文將基于社會資本理論的四要素“強化、社會信用、信息、影響”邏輯框架,解釋社會資本如何在合作社這一小農戶與現代農業有機銜接的載體中發揮作用。目前學術界對社會資本的分類沒有統一標準,本文基于小農戶獨立性強、個體特征突出的特點,借鑒李慶海等(2017)[14]的分類方法,將小農戶的社會資本劃分為其家庭成員政治身份的正式社會資本和親友關系的非正式社會資本。

(二)強化屬性使社會資本通過聲譽機制實現有機銜接

長期重復交易的“熟人信任”,能夠強化小農戶的身份和認同感,促使聲譽產生,聲譽通過路徑依賴與資本效應促進小農戶與現代農業的有機銜接。“熟悉”是我國鄉土社會的重要特征,是一種非制度性的信任關系。合作社就是利用熟人信任把小農戶凝聚起來,在合作社中小農戶確信自己不僅是一個有價值的個體,還是一個共享相似利益和資源的社會群體成員。在這種強化背景下,小農戶都會自發的建立“好聲譽”,獲取“聲譽租金”,以增加正式、非正式社會資本。而聲譽投資具有一定的路徑依賴性,投資越多,小農戶就會更愿意為其維持和擴大作進一步投資;但是這種投資屬于沉沒成本,越高則意味著喪失的機會成本越高,造成的損失越大。因此,聲譽還可以抑制小農戶的機會主義行為,降低交易中的不確定性與交易成本,使小農戶在重復博弈過程中獲取超額收益,實現與現代農業的有機銜接。由于聲譽機制會激發小農戶積累較高正式、非正式社會資本的內生動力,正式、非正式社會資本的作用在促進有機銜接的過程中不會顯示太大差異。由此提出:

H1a:正式社會資本能夠促進小農戶與現代農業有機銜接。

H1b:非正式社會資本能夠促進小農戶與現代農業有機銜接。

(三)社會信用屬性使嵌入在社會網絡中的小農戶具備資源獲取能力

社會信用源于小農戶與利益相關者的互動與情感,通過嵌入社會網絡使小農戶擁有獲取資源的能力。合作社具有封閉性與嵌入性兼存的特征[15],這種間雜的組織形態意味著合作社必然會分化出不同的交易網絡對象,小農戶被嵌入到自身等級結構和其他網絡的龐雜社會網絡中;由于社會網絡的不同部分有不同的利益連接節點,這些節點直接和間接地提供了接近其他節點的機會。因此,小農戶在自身所處的網絡節點上不僅擁有個人資源,還可以獲取其他節點的資源。然而,小農戶獲取資源的前提是進行社會關系投資產生的社會信用,這來源于小農戶與其他利益主體的互動與情感。

同質性互動的門檻低于異質性互動,使小農戶利用非正式社會資本獲取資源的能力強于正式社會資本。由于合作社成員分化明顯,正式、非正式社會資本在成員間分配不均,雖然正式社會資本在社會網絡中的嵌入結構、異質性互動②、控制并獲取資源等方面具有明顯優勢,但是由于大部分合作社還是小農戶之間的聯合,正式社會資本的數量少、質量低,且通過正式社會資本尋找、獲得額外有價值的資源需要行動者付出更多的努力,同時意識到不同參與者資源交換意愿、控制資源的異質性,還要保證給資源提供者分配更多的資源。因此,利用正式社會資本獲取資源的門檻較高,在合作社中較少發生。相比較而言,非正式社會資本形成的同質性互動由于具備共享的情感以及擁有相似的資源,小農戶之間更容易互相吸引并交換、獲取不同種類的資源。因此,利用非正式社會資本獲取資源的門檻較正式社會資本要低,在合作社中較容易發生。由此提出:

H2a:正式社會資本能夠提高小農戶的資源獲取能力。

H2b:非正式社會資本能夠提高小農戶的資源獲取能力,且作用大于正式社會資本。

(四)信息屬性使資源獲取能力在社會資本促進有機銜接中發揮中介效應

基于信息屬性,信號傳遞功能實現的資源整合共享與抑制機會主義機制,促使資源獲取能力在有機銜接過程中發揮中介效應。小農戶嵌入社會網絡后,通過在產品、金融等市場中的長期重復交易,與利益相關者進行信息交換,以此汲取更多外部資源,這種信息的傳遞實現了資源整合與共享,可以節約小農戶的交易成本、降低生產風險,使原本分散、獨立的小農戶實現集體行動,具有更強的市場勢力,更容易與現代農業有機銜接。另外,由于小農戶的資源獲取能力來源于社會信用,這類“軟信息”的傳遞可以作為政府扶持、金融機構授信的篩選標準,具有不良“軟信息”的小農戶會被排斥在資助、授信范圍之外,喪失獲得補貼、信貸等資源的機會。因此,正式、非正式社會資本的信息屬性還有抑制小農戶機會主義行為的作用,使小農戶有提升信用水平與資源獲取能力的內生動力,這會給小農戶帶來更多的機遇,提高其生產能力和盈利能力,有助于實現與現代農業的有機銜接。因此,正式、非正式社會資本不僅直接作用于有機銜接,還通過提高資源獲取能力發揮間接影響。由此提出:

H3a:資源獲取能力在正式社會資本促進有機銜接中起中介作用。

H3b:資源獲取能力在非正式社會資本促進有機銜接中起中介作用。

三、數據與模型

(一)數據來源

本研究的數據通過實地問卷調查獲取,課題組于2017 年對江蘇省 8 個縣(市、區)、山東省1個市的55個合作社進行了實地調研,地點分別位于蘇南、蘇中、蘇北③。調查采取分層抽樣的方法,首先在每個縣(市、區)按照經濟發展水平選取高、中、低水平的 3-6個鄉鎮,然后在每個鄉鎮隨機抽取一定數量的合作社,最后由調查員對合作社成員進行一對一的實地訪問。調研共得到有效問卷 535份。

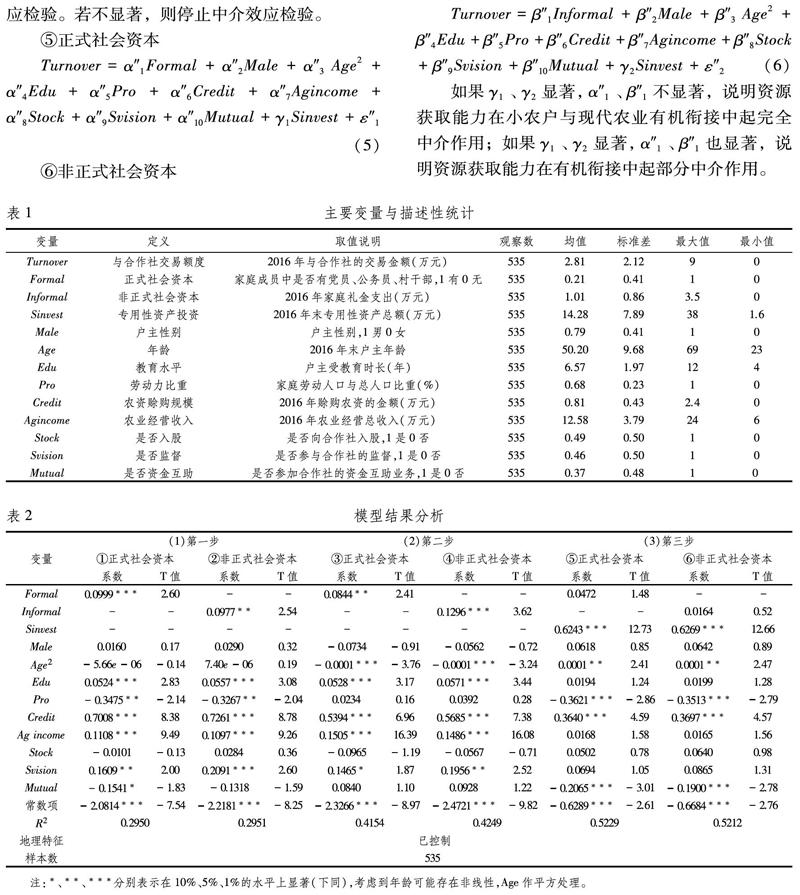

(二)變量說明

1.因變量——小農戶與現代農業的銜接程度。合作社作為有機銜接的重要載體,其作用是提高小農戶的組織化程度與資源整合,小農戶與合作社之間合作關系的緊密程度,直接影響有機銜接的質量。因此,本文利用“小農戶與合作社之間的交易額度”衡量小農戶與合作社關系的緊密程度,并把其作為小農戶與現代農業銜接程度的替代變量。

2.核心變量——正式社會資本、非正式社會資本。正式社會資本使用小農戶家庭成員的政治身份來測量,即家庭成員中是否有黨員、公務員、村干部等任職經歷;非正式社會資本以小農戶2016年全年的禮金支出總額作為測量指標。

3.中介變量——資源獲取能力。小農戶在生產經營中通常會產生資產專用性投資,資源基礎觀認為,專用性資產由于具有稀缺性、不易模仿和不易替代等特征,使小農戶擁有異質化資本,幫助其獲得難以模仿的競爭優勢,進而可以獲取更多資源[16]。因此,本文以小農戶2016年末專用性資產投資總額作為資源獲取能力的替代變量。

4.控制變量。本文選取了小農戶的家庭特征:戶主性別、年齡、受教育年限、勞動力比重;經濟特征:農資賒購規模、農業經營收入;參與合作社特征:是否在合作社入股、是否參與監督、是否參與資金互助,作為本文的控制變量,具體含義見表1。

四、計量模型與實證結果

(一)中介效應檢驗模型

為了檢驗正式、非正式社會資本對小農戶與現代農業有機銜接的影響,以及資源獲取能力的中介效應,本文依據溫忠麟等人(2004)[17]中介效應檢驗方法,構建模型如下:

第一步:社會資本對小農戶與現代農業有機銜接作用機理的檢驗方程。

(二)估計結果

表2列示了模型的估計結果。(1)是對計量模型第一步的估計,結果顯示,正式、非正式社會資本均對小農戶與現代農業有機銜接產生正向影響,經過標準化處理后二者的系數分別是0.0999、0.0977,分別在1%和5%的水平上顯著,說明正式、非正式社會資本越多,對小農戶與現代農業有機銜接的作用越大,且正式、非正式社會資本在此過程中的作用無顯著差別,驗證了H1a和H1b。(2)是對第二步的估計,結果表明,正式、非正式社會資本對資源獲取能力有正向影響,經過標準化處理后兩者的系數分別是0.0844、0.1296,且分別在5%和1%的水平上顯著,表明小農戶擁有的正式、非正式社會資本越多,資源獲取能力越強,非正式社會資本對資源獲取能力的作用強于正式社會資本,驗證了H2a、 H2b。(3)是第三步的估計結果:資源獲取能力在正式、非正式社會資本促進有機銜接的過程中均在1%的水平上正向顯著,且正式、非正式社會資本均不顯著,符合完全中介效應的特征,即資源獲取能力在正式、非正式社會資本促進有機銜接過程中發揮了完全中介效應,驗證了H3a、H3b。

我們還發現,戶主的受教育年限、農資賒購規模、農業經營收入、參與合作社的監督對社會資本促進小農戶與現代農業有機銜接的影響均為正向顯著,勞動力比重的影響為負向顯著。其原因可能是小農戶受教育水平越高,越容易接受新事物,其與現代農業銜接的意愿更強;農資賒購規模越大、農業經營收入越高、對合作社監督越強,代表小農戶生活越依賴于農業生產,在農業方面的投入更大,期望得到的回報也更多,因此也更愿意與現代農業對接。勞動力人口占比越小,農戶家庭人均收入越低,為增加農業經營收入,小農戶會更愿意與現代農業銜接。

(三)穩健性檢驗——排除極端值影響

為排除極端值對模型結果的影響,本文剔除樣本中農業經營收入前1%和后1%的小農戶,結果如表3。與表2相比,正式、非正式社會資本對小農戶與現代農業有機銜接估計結果的方向和顯著性變化不大;第二步中正式社會資本的顯著性水平由5%提高到1%,這表明,當剔除極端值后,小農戶的正式社會資本相對集中,此時小農戶利用政治、權貴、地位等因素獲取資源的作用更加突顯;資源獲取能力仍發揮完全中介作用,這進一步證實了本文估計結果的可靠性。

五、進一步討論

(一)基于異質性成員視角的正式、非正式社會資本作用機制的比較

成員異質性一直是合作社繞不開的話題。由于社會資本顯示出的結構特征,使嵌入在社會網絡中的資源,根據位置、權威、規則和代理人正式化的程度來區分[4],這將行動者區分為擁有較多有價值資源和擁有較少有價值資源的個體,在合作社中表現為掌控合作社的核心社員與參與合作社的普通社員。那么在正式、非正式社會資本作用于小農戶與現代農業有機銜接的過程中,對于核心社員哪類社會資本更為有效?而該類社會資本是否又適合于普通社員?本文將進一步探討。

在公式(1)-(4)中,我們分別引入小農戶的身份變量Di(核心社員Di=0,非核心社員Di=1),以及身份變量與正式、非正式社會資本的交叉項DiFormal、DiInformal,重點關注交叉項的系數,以考察正式、非正式社會資本對核心社員以及普通社員在銜接程度、資源獲取能力的作用差異,回歸結果見表4。

我們發現,在正式社會資本作用于小農戶與現代農業有機銜接以及資源獲取能力時,DiFormal的系數分別為-0.0843、-0.0557,且在5%和1%的水平上顯著,表明與普通社員相比,正式社會資本在促進核心社員與現代農業有機銜接以及提升其資源獲取能力時,作用更為顯著。究其原因,可能是正式社會資本是基于政治資源建立起來,為了賦予政治資源具有價值,需要具備一套與權威關系相連接的等級制結構,而核心社員正處于該結構的中心位置,通過對其地位授權,可以實現二者的互惠關系。

在非正式社會資本作用于小農戶與現代農業有機銜接以及資源獲取能力時,DiInformal的系數分別為0.0715、0.0695,且在1%的水平上顯著,表明非正式社會資本對普通社員與現代農業有機銜接和資源獲取能力的促進作用強于核心社員。究其原因,可能是合作社是人的聯合而非資本的聯合[18],非正式社會資本是基于互動、情感建立起來的資源,在社會網絡中,處于彼此接近位置的個體更可能發生互動,普通社員由于有相似的生活方式和社會經濟特征,更容易發生互動,因此也更容易在非正式社會資本中獲益。

(二)基于影響屬性,合作社是否能成為理想銜接載體的進一步討論

由于合作社普遍存在“精英俘獲”、收益分配不均等背離成立初衷的現象,使學者們對合作社是否能夠成為小農戶與現代農業有機銜接的理想載體產生了質疑。本文認為,核心社員由于投入較多資本而擁有對合作社的控制權和剩余索取權,獲得的收益提升幅度和成本降低程度都大于普通社員,這一點無可厚非。然而,當核心社員過分截留本應返還給普通社員的利潤,使成員之間利益分配嚴重不均時,基于影響屬性,普通社員會聯合起來,以其整體的社會資本對核心社員的決策施加影響,例如,整體退出合作社的威脅,此時,核心社員將對這些“具有特定分量”的影響有所忌憚,下意識減少“隧道”挖掘行為。因此,社會資本的影響屬性可以部分緩解合作社的“精英俘獲”現象,使合作社成為小農戶與現代農業有機銜接的合意載體。基于此,本文通過剔除133個核心社員樣本后,利用剩余402個普通社員樣本,進一步檢驗何種類型的社會資本更能促進普通社員與現代農業的有機銜接(見表5)。

結果顯示,正式社會資本對普通社員與現代農業有機銜接以及資源獲取能力作用不顯著,資源獲取能力不發揮中介效應。非正式社會資本對普通社員與現代農業有機銜接以及資源獲取能力的影響,在1%的水平上正向顯著,且資源獲取能力發揮完全的中介作用。這表明對于普通社員來說,由于資源稟賦相對較差,正式社會資本難以發揮有效作用,而依賴于親緣、地緣以及禮金積攢等非正式社會資本,在正式社會資本的作用受到限制時,其對有機銜接的促進作用更加突顯。因此,非正式社會資本可以部分緩解“精英俘獲”現象,發揮對普通社員與現代農業有機銜接的促進作用,對合作社成為理想銜接載體更有意義。

六、研究結論與建議

本文采用2017年江蘇、山東兩省合作社社員調研數據,探討正式、非正式社會資本對小農戶與現代農業有機銜接的作用機理,研究發現:(1) 基于強化屬性,正式、非正式社會資本對有機銜接均有顯著正向作用。(2) 基于社會信用屬性,正式、非正式社會資本可以提高小農戶的資源獲取能力,非正式社會資本的作用大于正式社會資本;基于信息屬性,資源獲取能力在正式、非正式社會資本促進小農戶與現代農業有機銜接中起完全中介效應。(3)在有機銜接過程中,正式社會資本對核心社員的作用大于普通社員,非正式社會資本對普通社員的作用大于核心社員。(4)基于影響屬性,非正式社會資本可以部分避免“精英俘獲”現象,使合作社成為實現小農戶與現代農業有機銜接的理想載體。

據此提出以下建議。(1)小農戶應注重社會資本的構建與維持,尤其注重對非正式社會資本的投資。小農戶通過對社會資本的投資可以獲得所需資源,以此改善生產環境,提高盈利水平,實現與現代農業的有機銜接。(2)作為銜接重要載體的合作社,應加強自身制度建設,設計出科學合理的社員之間分配制度與利益聯結機制,盡可能在資金、技術、信息、市場等多方面提供支持,以成為小農戶與現代農業銜接過程中適用且合意的載體。

注釋:

①?由于合作社屬于農民自我聯合的組織,本文把合作社所有的成員界定為“小農戶”,但是在這一特殊的組織中,成員又有一定程度的分化:擁有資源多的小農戶(核心社員),擁有資源少的小農戶(普通社員)。

②?互動分為兩種:同質互動和異質互動。前者以擁有相似資源——財富、聲望、權力和生活方式的兩個行動者之間的關系為特征。后者描述的是擁有不同資源的兩個行動者之間的關系。

③?由于山東省棗莊市的合作社鄰近江蘇的蘇北,因此,我們將山東的樣本納入到蘇北地區進行分析。

參考文獻:

[1]?徐旭初,吳彬.合作社是小農戶和現代農業發展有機銜接的理想載體嗎?[J].中國農村經濟,2018(11):80-95.

[2]?蔣永穆,戴中亮.小農戶銜接現代農業中的價值創造與價值獲取[J].社會科學研究,2019(4):52-59.

[3]?[美]林南.社會資本——關于社會結構與行動的理論[M].張磊,譯.上海:上海人民出版社,2004.

[4]?Mark Granovetter. Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness[J]. The American Journal of Sociology,1985,91(3):481-510.

[5]?徐志剛,譚鑫,廖小靜.合作社核心成員社會資本與政策資源獲取及成員受益差異[J].南京農業大學學報(社會科學版),2017(6):82-91.

[6]?葉敬忠,豆書龍,張明皓.小農戶和現代農業發展:如何有機銜接?[J].中國農村經濟,2018(11):64-79.

[7]?曹斌.日本促進小農戶生產與現代農業有機銜接的經驗對我國鄉村振興的啟示[J].西安財經學院學報,2019(2):88-93.

[8]?陳航英.小農戶與現代農業發展有機銜接——基于組織化的小農戶與具有社會基礎的現代農業[J].南京農業大學學報(社會科學版),2019(2):10-19.

[9]?趙曉峰,孔榮.中國農民專業合作社的嵌入式發展及其超越[J].南京農業大學學報(社會科學版),2014(5):42-52.

[10]梁巧,吳聞,劉敏,等.社會資本對合作社社員參與行為及績效的影響[J].農業經濟問題,2014(11):71-79.

[11]李旭,李雪.社會資本對農民專業合作社成長的影響——基于資源獲取中介作用的研究[J].農業經濟問題,2019(1):125-133.

[12]Kuhnen, C.M. Business Networks, Corporate Governance, and Contracting in the Mutual Fund Industry[J].The Journal of Finance,2009,64(5):2185-2220.

[13]王睿,周應恒.鄉村振興戰略視閾下新型農業經營主體金融扶持研究[J].經濟問題,2019(3):95-103.

[14]李慶海,呂小鋒,李銳,等.社會資本能夠緩解農戶的正規和非正規信貸約束嗎? [J].南開經濟研究,2017(5):77-98.

[15]崔寶玉.農民專業合作社: 社會資本的動用機制與效應價值[J].中國農業大學學報(社會科學版),2015(4):101-109.

[16]Jap S.D Pie. Expansion Efforts: Collaboration Processes in Buyer-supplier Relationships[J].Journal of Marketing Research,1999,36(4):461-475.

[17]溫忠麟.張雷,侯杰泰,等.中介效應檢驗程序及其應用[J].心理學報,2004(5):614-620.

[18]許黎莉,陳東平.農民專業合作社內信用合作激勵機制研究[J].內蒙古社會科學(漢文版),2019,40(4):118-124.

(責任編輯:李江)