“立足深山,精于傳承”

李一格

摘要:眾所周知,中國民族傳統(tǒng)音樂歷史悠久,是民族文化不可或缺的一部分,“學校音樂教育作為當代音樂教育活動的核心,是民族音樂文化傳承的關(guān)鍵所在,也是民族音樂文化發(fā)展程度的重要標志,學校音樂教育和民族音樂文化傳承兩者相輔相成,缺一不可。”發(fā)展傳統(tǒng)民族音樂教育,對弘揚傳統(tǒng)民族音樂文化、提高民族自尊心和自信心,增強民族精神具有重要意義。

關(guān)鍵詞:東蘭縣勞動小學;音樂教育;少數(shù)民族音樂傳承

中圖分類號:G642;J60-4

文獻標識碼:A

文章編號:1005-5312 (2020) 20-0213-02

一、前言

本文以東蘭縣勞動小學作為研究對象,首先,從地理環(huán)境、人文環(huán)境兩個方面介紹了勞動小學的基本概況,其次,從課堂教學、活動,社會實踐入等方面介紹了東蘭縣勞動小學是如何傳承少數(shù)民族音樂的。然后,又分析了在東蘭縣勞動小學傳承少數(shù)民族音樂中存在的問題,最后,針對問題提除了相關(guān)建議,希望東蘭縣勞動小學能夠立足本土,努力傳承,在幼小的心靈中播下民族音樂的種子。

二、東蘭縣勞動小學概況

東蘭縣勞動小學建有教室、辦公樓、教室共137間,教師123人,總建筑面積達到1866. 66平方米,現(xiàn)有教學班50個,學生人數(shù)3193人,其中,壯族1506人,占學生總數(shù)的60%。由于經(jīng)濟條件落后,許多孩子的父母雙雙外出務(wù)工,導致在校的大多數(shù)學生都是留守兒童。

三、勞動小學民族音樂傳承的現(xiàn)狀

早在2000年,中國音樂學院音樂研究所所長謝嘉幸教授就提出了“讓每一個學生都會唱一首自己家鄉(xiāng)的歌曲”。同時在義務(wù)教育《音樂課程標準》(2011年版)的第五章第四節(jié)中提出了“弘揚民族音樂,理解音樂文化多樣性。”秉承著這一目標和要求,勞動小學雖在山區(qū),教學設(shè)備落后,師資力量薄弱,教師在班級上課較多,基本不在音樂教室上課。因只有5名音樂教師,并不能滿足一到六年級所有班級每周兩節(jié)音樂課,六年級的音樂課只有其他科目的老師代上。課程偶爾也會被其他科目和活動彩排擠占。但在這種情況下音樂老師也在自發(fā)的依舊堅持在課內(nèi)或課外教授孩子們學習家鄉(xiāng)的民族音樂,努力地進行著民族音樂的傳承工作。

(一)課堂傳授,基礎(chǔ)普及

筆者通過在勞動小學一年的上課、參與學校活動及采訪當?shù)亟處煱l(fā)現(xiàn),該校設(shè)有專門的音樂教室,有鋼琴1臺、電子琴2架、各種打擊樂器若干。但鋼琴音準差,在教學中基本派不上用場。在這種情況下,當?shù)氐囊魳方處熥园l(fā)、自愿地在學生中開展了民族音樂的普及工作。他們打破固有的教學模式,通過播放壯族音樂表演的視頻、講述一些有趣的民間音樂故事,口頭傳授傳統(tǒng)的民族山歌等形式,教師在音樂課上會在個別曲目上穿插進壯族音樂常識,使學生了解到壯族樂器有銅鼓、歌唱、形式有山歌,舞蹈有螞拐舞等。但是該學校對于壯族民族音樂系統(tǒng)的培養(yǎng)較少。除上課外,學校經(jīng)常參與校內(nèi)外活動勞動小學使用的音樂教材的音樂教科書是人民教育出版社出版,培養(yǎng)孩子們的興趣,激發(fā)學生們的民族自尊心和自豪感,為保護和傳承少數(shù)民族音樂文化做著力所能及的工作。

(二)內(nèi)外聯(lián)合,活動認知

學校在教育局的倡導與支持下,利用大課間的活動時間,請文化館的老師和音樂教師一起組織策劃為學生學習、排練當?shù)靥厣褡甯栉琛T趯W校歷次的活動中加以展現(xiàn)。例如在每年開學的“開筆禮”活動中組織學生山歌合唱;在“六一”兒童節(jié)活動中,孩子們跳起了具有民族特色“扁擔舞”“蜂鼓舞”“采茶舞”;每年舉辦的“文化節(jié)”及其它大型文藝活動中,學校都會組織學生表演銅鼓演奏。

通過這些活動,讓學生更加深層次的了解壯族的歌舞,加強學生對本民族文化的認知,實現(xiàn)文化認同,讓學生受益匪淺。

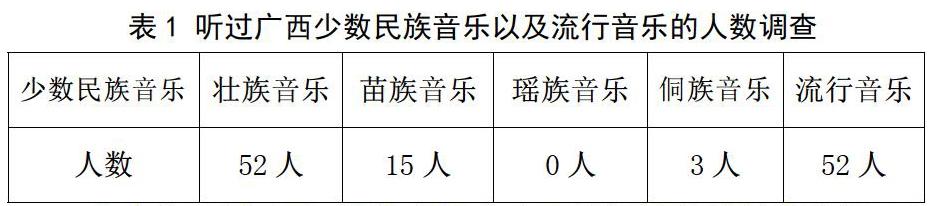

根據(jù)上面的調(diào)研,針對五年級六班的學生又進行了第二個調(diào)研,調(diào)研內(nèi)容是:對聽過內(nèi)廣西少數(shù)民族音樂以及流行音樂的人數(shù)調(diào)查。筆者的目的是通過廣西少數(shù)民族音樂與流行音樂的對比,能夠更深刻的感知內(nèi)蒙古地區(qū)少數(shù)民族音樂在小學教學實踐中的現(xiàn)狀。

從表格可以看出,壯族音樂在廣西地區(qū)流傳的較為廣泛,而其他三個少數(shù)民族音樂聽過的學生寥寥無幾,聽流行音樂的學生還是很多,因此深刻的感覺到少數(shù)民族音樂傳承的重要性。

(三)耳濡目染,身心融入

校除了在課上、課下對學生們進行少數(shù)民族文化的培養(yǎng)之外,還大力鼓勵學生參加壯族具有自己民族特色的大型節(jié)日,讓孩子們充分融入到本民族的音樂文化特色中去。例如農(nóng)歷“三月三”,全縣會放公假兩天。人們會精心打扮,盛裝出席,男女青年心懷喜悅向歌墟涌去。歌墟,是壯族人民在特定的時間、地點舉行的節(jié)目性聚會,它是以對歌為主體的民俗活動。

針對五年級六班的學生又進行了第三個調(diào)研,調(diào)研內(nèi)容是:參加過壯族傳統(tǒng)民族節(jié)日的調(diào)查。筆者的目的是通過各種節(jié)日參加人數(shù)的對比,能夠更深刻的感知學校對孩子們少數(shù)民族音樂在小學教學實踐中的現(xiàn)狀。

從表格中可以看出,壯族音樂的“螞拐節(jié)”“三月三”“銅鼓節(jié)”,同學們參加的較多,而其他兩個少數(shù)民族傳統(tǒng)節(jié)日的學生寥寥無幾,參與大型傳統(tǒng)節(jié)日的學生還是很多,因此深刻的感覺到少數(shù)民族音樂傳承在大型節(jié)日中還是又很重要的作用的。

四、民族音樂教育中存在的問題

(一)學校方面

學校雖然有傳承民族音樂的意識,課內(nèi)外活動中涉及民族音樂內(nèi)容的也較多。在但民族音樂的教育上,還沒有形成自己的體系,更談不上特色。主要還是依靠大的環(huán)境來熏陶、推動。學校至今沒有自己的具有本民族特色的音樂校本,校本課程開發(fā)一直處于擱置狀態(tài)。沒有開展民族音樂二課堂。對教師的授課也沒有硬性的規(guī)定和要求。民族音樂沒有納入日常及課上教學,完全靠音樂教師自覺自愿的行為。

(二)學生方面

由于互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展,學生獲得信息的渠道越來越多,學生的興趣也越來越廣泛,接受新鮮事物的能力也越來越強。他們普遍喜歡老師在音樂課中教唱流行歌曲,對“中國傳統(tǒng)音樂”、“國外古典音樂”等內(nèi)容并不感興趣。原因在于首先,長期以來教師教學內(nèi)容以歌唱課為主,教學形式單一缺乏創(chuàng)新意識。其次,流行音樂強大的滲透力量,學生極易迷戀流行歌曲,導致對傳統(tǒng)音樂厭煩不感興趣。同時學生參加課外學習的活動欣賞少數(shù)民族傳統(tǒng)音樂的機會和形式比較單一,一定程度上影響了學生對傳統(tǒng)音樂興趣的培養(yǎng)。學生對學習少數(shù)民族傳統(tǒng)音樂知識興趣不濃厚。

(三)師資方面

要發(fā)展學校民族音樂教育,學校需要大量優(yōu)秀民族音樂教育教師,對音樂教師的理論水平有更高的要求。隨著我國教育改革力度不斷深入,國內(nèi)師范院校的音樂師范招生逐年上升,這給我國中小學輸送了大量的音樂人才,雖為我國中小學音樂教學工作提供了充足的師資力量。然而東西部地區(qū)、漢族和少數(shù)民族地區(qū)音樂教師的分布不均的矛盾依舊突出。少數(shù)民族地區(qū)的音樂教師師資普遍缺乏,師資力量相對薄弱,勞動小學目前有五名音樂教師,均是師范院校專科畢業(yè),所學專業(yè)多以聲樂、舞蹈為主,器樂專業(yè)較少,沒有人接受過少數(shù)民族音樂方面的培訓,年輕教師對當?shù)貍鹘y(tǒng)民族音樂了解也較少;因此,面對發(fā)展民族音樂教育,教師們表現(xiàn)出力不從心,積極性受挫,導致學校民族音樂教育和開發(fā)校本課程推進緩慢。

五、東蘭縣勞動小學民族音樂教育的建議

(一)學校要開發(fā)自己的校本課程

建議學校著手開發(fā)自己的民族音樂校本課程,組織音樂老師通過各種渠道、資源搜集當?shù)叵猜剺芬姟⒎e極向上、具有典型意義和傳承價值的本民族音樂,編寫自己校本課程的教材,并將其納入日常音樂教學。這樣一定程度上彌補了國家教材的不足,符合少數(shù)民族地區(qū)音樂文化發(fā)展要求。同時也促進民族音樂文化繁榮,豐富師生文化生活。為民族音樂的傳承打下基礎(chǔ)。真正做到“讓每一個學生都會唱一首自己家鄉(xiāng)的歌曲。”

(二)激發(fā)學生學習的興趣

興趣是學生最好的老師,因此培養(yǎng)學生對于壯族少數(shù)民族音樂的興趣就顯得尤為重要,在課堂中將壯族少數(shù)民族音樂與學生們感興趣的流行音樂相融合是很有必要的。建議學校開展民音二課堂。利用課下、課外的時間組織學生學習民族樂器和當?shù)厣礁琛R匝莩鲂问絹碚故緦W習成果,以比賽形式來激發(fā)學習興趣。還可通過講述民族知識、民間傳說等方式來增加學生的積極性,激發(fā)學生的創(chuàng)編能力。

(三)提高教師自身水平

小學階段正處于知識接收的最佳時期,充滿著對知識的渴望,好奇心也很強,因此,學校應(yīng)該充分利用小學生這一特性,把民族音樂的傳承做到實處。

首先,在課前準備階段,教師需要通過語言、歌聲或者動作來吸引學生的注意力,使學生的學習興趣得到激發(fā),以此形成學習欲望。

其次,再上課時利用言行舉止彰顯自身的藝術(shù)熱情,使學生被教師的藝術(shù)魅力而感染,從而受到吸引并且主動加入到學習過程中去。

六、結(jié)語

少數(shù)民族地區(qū)中小學音樂教育問題關(guān)系到民族音樂教育體系的完善,同時也是音樂教育的重要組成部分。小學作為義務(wù)教育的初期階段,其對學生音樂審美的養(yǎng)成和文化意識的培養(yǎng)是十分關(guān)鍵的,在小學階段能夠?qū)⒚褡逡魳返男蕾p和接納逐步培養(yǎng)成為學生的習慣,讓學生對民族音樂自發(fā)的產(chǎn)生興趣,可謂是為民族音樂傳承和發(fā)揚的儲備力量。正所謂興趣是學習的先導,只有從學生的啟蒙階段進行教育,才能夠更有利于內(nèi)蒙古少數(shù)民族音樂的保護與傳承。

參考文獻

[1]狄松菊.廣西民族樂器的傳承與發(fā)展研究[J].黃河之聲,2019.

[2]蒙玲玲.《探究廣西高校中本土音樂課程母語文化實踐路徑》——以廣西藝術(shù)學院為例[J].藝術(shù)評鑒,2019.