梅山豬雜交一代商品豬適宜屠宰體重研究

陳雯 郭蘋 吳井生 鄧家嘉 何超 邢軍 陳軍*

(1,江蘇省句容市畜牧獸醫總站 212400;2,江蘇農林職業技術學院 212400)

梅山豬以繁殖力高、肉質好和雜交配合力強而聞名于世,但瘦肉率較低和生長速度較慢[1]。我們期望以梅山豬為母本,選擇生長、產肉性能高的國外瘦肉型豬為父本,雜交后橫交群體繼代選育,組合它們各自優良的種質特性,育成保留親本繁殖力高、肉質好和四爪白外貌特征的瘦肉型黑豬新品種。本研究利用雜交制種前期親本雜交配合力測定杜·梅雜交一代豬屠宰測定資料進行分析,是蘇梅豬系統選育的配套技術研究。

1 材料與方法

1.1 材料來源

江蘇農林職業技術學院小梅山豬育種中心是梅山豬(小型)國家級畜禽遺傳資源保護場,我們結合該豬的保種工作,于2012 年始開展雜交制種的親本配合力測定工作。本研究資料系來源于該場雜交配合力測定的杜·梅雜交一代豬屠宰測定結果。

1.2 研究方法

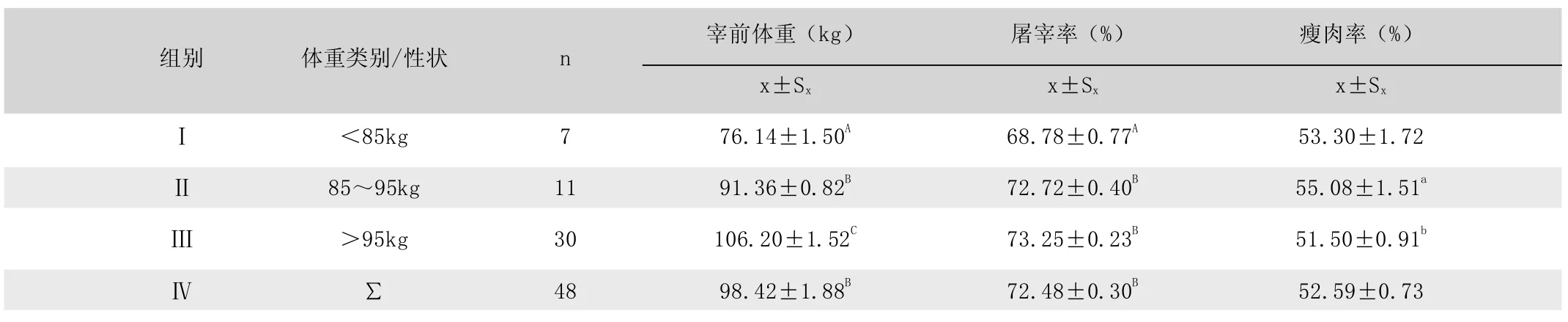

按宰前體重劃分為<85kg、85~95kg、>95kg 和全部合計4類,分別設為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ4 組,分別統計分析7、11、30、48 頭屠宰測定肉豬的宰前體重、屠宰率和胴體瘦肉率性狀,并探討宰前體重與胴體瘦肉率、屠宰率之間的表型相關關系。

實驗豬的飼養管理和屠宰測定等根據新品種選育課題實施方案和《種豬生產性能測定規程》(NY/T 822-2004) 等相關要求,由專職技術員負責實驗全程和屠宰現場的管理和性能測定工作。

1.3 分析方法

將測定的各組、各性狀數據在統計處理的基礎上,分別進行方差分析,對相關系數(r)還進行了t 檢驗。

2 結果與分析

各組實驗豬的宰前體重、屠宰率和胴體瘦肉率性狀的測定頭數和結果詳見附表。

2.1 宰前體重

I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ組平均分別為76.14、91.36、106.20、98.42kg,總體差異極顯著其中,除Ⅱ組與Ⅳ組間差異不顯著外,其他各組間差異均極顯著

2.2 屠宰率

I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ組平均分別為68.78%、72.72%、73.25%、72.48%,總體差異極顯著其中,Ⅰ組與Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ組間差異均極顯著其他各組間差異均不顯著(>0.05)。

2.3 胴體瘦肉率

I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ組平均分別為53.30%、55.08%、51.50%、52.59%,總體差異顯著其中,除Ⅱ組與Ⅲ組間差異顯著外,其他各組間差異均不顯著

2.4 表型相關

本研究屠宰測定48 頭宰前體重在70~125kg 之間的杜·梅雜交豬的宰前體重與胴體瘦肉率和宰前體重與屠宰率之間的表型相關關系,它們之間的相關系數(r)分別為-0.34 和0.55,經F 檢驗和t 檢驗,前者都達到顯著水平(P<0.05),后者都達到了極顯著水平(P<0.01)。

附表 各組實驗豬的屠宰測定結果

3 小結與討論

場內梅山豬屬小型品種,以性成熟早、繁殖性能高而聞名中外,但胴體瘦肉率都較低[2]。盡管杜洛克豬是大型瘦肉豬品種,梅山豬與杜洛克豬的雜交配合力也很強,但本研究結果杜?梅雜交一代豬Ⅱ組的胴體瘦肉率達55.08%,分別比Ⅰ、Ⅲ組的53.30%、51.50%高1.78、3.58 個百分點,其中Ⅱ組與Ⅲ組間差異顯著說明屠宰體重達到或超過95kg 時,將導致胴體瘦肉率明顯下降。

本研究結果表明,屠宰體重低于85kg 時,育肥豬的肌肉組織尚處于生長高峰期,此時屠宰的屠宰率和胴體瘦肉率均較低,將影響經濟效益;而達到95kg 后再繼續飼養,因肌肉組織生長高峰已下行,此時以脂肪組織生長為主,盡管可獲得較快的日增重和較高的屠宰率,但胴體瘦肉率和飼料報酬將明顯下降,故綜合效益較差;此外,杜·梅雜交豬的宰前體重與胴體瘦肉率、屠宰率之間的表型相關系數(r)分別為-0.34 和0.55,均達到了顯著水平,適宜的屠宰體重對養豬產加銷各環節經濟效益的影響關系密切。本研究結果與張建生等的研究結果[3]一致。表明梅山豬雜交一代商品豬的屠宰體重控制在90~95kg 為宜。