主動脈竇的室性心律失常的電生理特點及射頻消融治療

高英英

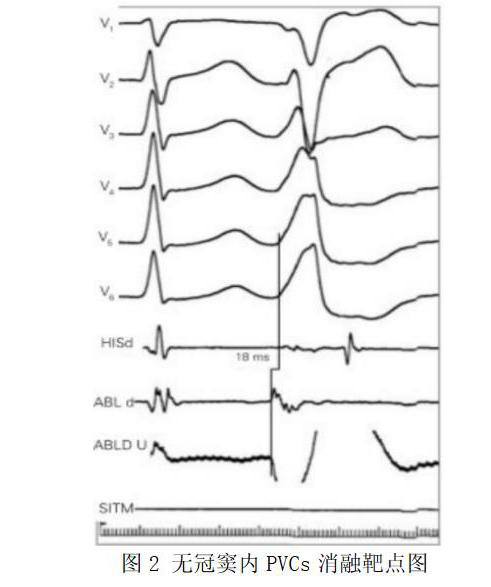

【摘要】目的:探究主動脈竇(ASC)的室性心律失常具有的電生理特點及應用的射頻消融治療方法。方法:選擇100例心律失常的患者,檢測出20例主動脈竇室性心律失常患者,測20例患者的最早激動順序與起搏,應用電生理檢查患者心室并采用射頻消融治療,分析體表心電圖特點、電生理檢查特征、消融治療效果。結果:20例患者中,2例患者PVCs在無冠竇內成功消融,余18例患者在左冠竇內標測出EVA。12例患者在左冠竇內實現即刻消融成功、6例患者未消融成功。結論:主動脈竇(ASC)或者是鄰近組織引發的PVCs/VT,體表心電圖與電生理檢查呈現出一定的特點,利用射頻導管消融治療方式在ASC內進行根治,具有較好的效果,還避免了冠狀動脈受到損傷。

【關鍵詞】主動脈竇;室性心律失常;電生理特點;射頻消融治療

【中圖分類號】R19【文獻標識碼】A? 【文章編號】1672-3783(2020)05-0092-02

主動脈竇(ASC)處于人體的心臟中心位置,與心臟內的各腔室之間在解剖學中具有密切相關性。患者如果產生特發性頻發室性早搏/室性心動過速(PVCs/VT),一般是來自于ASC或者周圍組織。處此引發的心律失常,采取導管消融模式無尖到達關鍵性的位置,或者很難標測具體靶點,如果在心內膜消融會加大手術風險。較多研究針對ASC內進行射頻導管消融的治療方式,本文也對此治療方式進行了研究,并分析心內電生理特征。

1 對象與方法

1.1 對象資料

患者來自于本院2017年2月至2019年2月間收治的心律失常患者100例,因PVCs/VT接受電生理檢查并采取ASC內進行射頻消融治療的患者20例,年齡平均為(38.5±23.5)歲,病史1個月至11年。從心電圖顯示結果得知,患者頻發PVCs或者是短陣的VT,患者服用抗心律失常藥物已經無效,并且已經停用5個半衷期以上。

1.2 電生理檢查

20例患者簽署知情同意書后進行電生理檢查與射頻消融術治療,采取局部麻醉,對患者右/左股靜脈位置開展穿刺作業,將6F四極的標測導管放置于高位的右房處、右室處、His束。在心房與心室程序期前會引發心動過速問題,在必要時可以從靜脈處滴注異丙腎上腺素藥物。

1.3 標測與消融

標測患者最早心室激動點與起搏,如果標測未得到理想靶點或者是在EVA處發生失敗,可采取右股動脈穿刺放置7F鞘管的措施,射頻導管4mm應逆行主動脈到達根部,在左冠竇內標測出EVA,獲取理想消融靶點后,在主動脈竇處造影,明確開口與靶點位置關系,利用X線進行消融治療。如果PVCs消失或者顯著縮減則是有效的靶點,可繼續消融60-120s,再觀察30min,靜脈處實施異丙腎上腺素滴注工作。消融后,造影檢查左冠狀動脈,確定血運情況。

1.4 ECG指標分析

觀察PVCs/VT狀態時,心電圖12導聯產生的QRS形態、導聯R波移后位置、測量QRS時限、aVR與aVL導聯Q波的振幅、V1與V2形成的導聯R波、S波振幅與時限、V1與V2形成的導聯R波起點距離與S波的谷底之間的間期,計算Q波振福比、R/S波幅指標。

1.5 統計學分析

采用±標準差表示數據,配對與成組資料利用t檢驗,應用SPSS20.0軟件統計,以P<0.05為差異顯著性標準。

2 結果

2.1 流行病學

20例患者中,18例患者在左冠竇內標測出EVA,2例患者是在無冠竇內標測出EVA。有8例患者同時存在PVCs與VT,有12例患者為PVCs。

2.2 左冠竇VT/PVCs體表12導聯心電圖特點

(1)18例患者屬于左速支傳導阻滯伴型的電軸右偏。(2)導聯R波移行區在V1-V3處的導聯患者共15例,在V4位置的患者3例。(3)V1或者V2處的導聯R波時限在50%以上的患者為14例、R/S波幅指數在30%以上的患者為13例。(4)Q波在aVL/aVR小于或等于1.4、V1導聯S波的振幅在1.2以下的患者共有6例。同時患有PVCs與VT患者,QRS的波形態相同。消融未成功的患者6例、即刻消融成功的患者12例,兩者對比分析體表心電圖各參數,無顯著性的差異。

2.3 電生理檢查特點

所有患者未進行異丙腎上腺素治療時會產生自發性的PVCs癥狀,呈現二聯律與三聯律的規律,4例患者的心室分級遞增引發了短陣的VT,心電圖形態與PVCs形態相同。

2.4 靶點標測與射頻消融

即刻消融的患者是在左冠竇內標測出EVA,EVA-QRS的波長時間顯著性的長于未消融成功的患者。當PVCs/VT發作時,12例患者內部的消融導管可有效記錄雙心室的電位,其中的11例患者P1與PV之間存在等電位線。在主動脈根部進行造影,能夠顯示出EVA部位與左冠狀動脈口的距離達到7-10mm,12例患者消融后會產生P2電位延遲的現象。6例未消融成功的患者中,有4例患者在消融時發生了PVCs消失,消融結束后偶發PVCs。

3 討論

經研究發現,在左冠竇與右冠竇的底部會存在心室肌纖維,與肺靜脈肌袖相似,很有可能是在ASC內進行消融成功后,PVCs/VT所產生的解剖物質,在無冠竇內卻不存在,以此可以解釋無冠竇內極少發生室性心律失常的原因。本次實驗中只有2例是產生于無冠竇,證明了上述觀點。另外,通過測量/計算Q波與S波振幅,本次實驗中的6例未消融的患者中有5例患者滿足Q波在aVL/aVR小于或等于1.4、V1導聯S波的振幅在1.2這一條件,成功消融的12例患者中,只有7例患者滿足。標測激動順序與起搏是針對PVCs/VT標測時經常采取的方法,本次實驗進行的標測,消融成功者的EVA-QRS時間顯著性的早于未消融成功的患者,表明標測時間對射頻導管消融治療效果具有促進作用。對患者采取ASC內射頻導管消融治療方式,可有效防止治療過程中會損傷冠狀動脈,避免發生嚴重并發癥。

綜上所述,針對主動脈竇的室性心律失常采取射頻消融治療方式具有較好的治療效果,并且能夠防止損害冠狀動脈,可有效避免并發癥的產生,對患者病癥的好轉具有較大的促進作用。

參考文獻

[1] 張勁林,王方正.體表心電圖鑒別心室流出道特發性室性心動過速起源部位的價值[J].中華心律失常學雜志,2014,(2):95-96.

[2] 李玉.起源于主動脈竇內反復單形室性心動過速和/或頻發室性早搏的心電圖特征及射頻消融治療[J].中國心臟起搏與心電生理雜志,2015,(5):338-340.