閩南官式大厝裝飾藝術的文化精神研究

劉思彤 陳清

關鍵詞:閩南官式大厝;裝飾藝術;內省;開放;文化精神

閩南建筑裝飾表達隱喻性語言,構成地域文化特色,呈現出閩南人的精神追求和文化價值。建筑裝飾的意境美通過虛實相映體現,建筑的“實”與裝飾文化的“虛”兩者的交融能更好地傳遞文化意蘊。閩南官式大厝裝飾藝術綜合運用生動的形象,結合雕刻、彩繪和泥塑等多種材料和技法傳達文化精神,體現閩南文化既重向內省視,又重向外體認的雙向性。探討官式大厝裝飾藝術蘊含的文化精神有助于更加深入地理解地域文化和建筑裝飾的隱性關聯與其背后的精神內涵,更好地傳承閩南地域傳統裝飾文化,從而推動具有閩南地域特色的建筑設計向前發展。

1 閩南官式大厝概述

閩南傳統建筑以“官式大厝”為典型,又稱“皇宮起”、“紅磚厝”,被譽為“閩南地上文物”,蘊含著豐富的歷史文化內涵和獨特的藝術價值。官式大厝形似殿宇,宏偉壯麗,是最具閩南特色的建筑類型,同時也是閩南“紅磚文化”的重要載體。其主要特點為沿中軸線對稱布置,前埕后厝,坐北朝南,三或五開間加雙護厝,以廳堂為中心來進行空間的布局,通廊、廳堂貫穿整個建筑,將前后左右銜接起來。裝飾分布在顯眼的外立面、屋頂的脊飾、山墻楚花、大門門楣、牌樓面的身堵和鏡面墻等部位,運用多種裝飾構件和豐富的材料技法,如磚雕、石雕、木雕、彩繪、剪瓷雕和灰塑等,并以象征性、寓意、諧音和意象化的表現手法體現。紅墻紅瓦以及“出磚入石”式墻體,硬山式屋頂和高翹的燕尾式屋脊獨具特色,無不體現著閩南官式大厝的意境美、裝飾美及文化意蘊之美。閩南官式大厝裝飾在滿足人們物質功能需要的同時,運用形象化的“符號”表述文化內涵和價值觀念,體現微縮的精神世界。

2 閩南官式大厝裝飾藝術蘊含的文化精神

閩南官式大厝孕育于閩南文化土壤上,其裝飾藝術的形象語言和表現手法不僅具有濃厚的閩南文化特征和地域色彩,還蘊含著閩南文化發展變化的豐富信息和獨特內涵,是閩南文化精神的重要載體。本文從多維視角綜合提煉出閩南官式大厝裝飾藝術的精神內涵――家國精神、教化精神、開放精神。以上三個核心特征互為關聯,整體揭示了閩南人的生活哲學、價值觀念和行為方式。

2.1 家國精神

閩南人是以家族形式的中原漢族南遷為主,他們采用聚族而居的形式構成精神生活上的穩固性,具有向心力和凝聚力,因而家族觀念特別強烈。閩南人會通過建大厝來凝聚家族血脈關系,建立起濃厚的鄉土意識和家國情懷。閩南人通過保留這種文化特質,藉以表明傳承傳統文化的精神理念,也反映出閩南人內心深處具有高度道德責任感的內省精神。

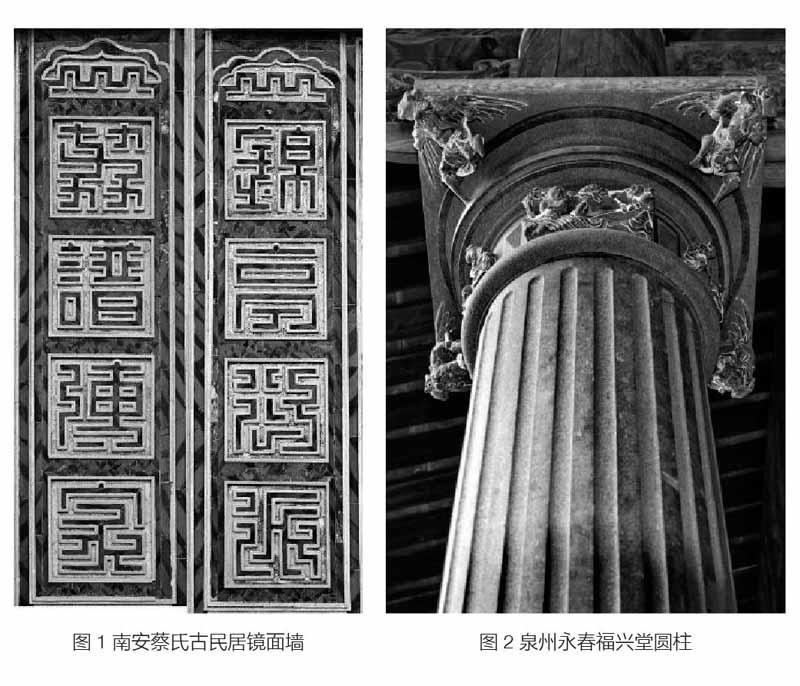

1) 楹聯裝飾與家族文化。閩南文化具有濃厚的鄉土情結,紅磚建筑延續家族文化,以楹聯裝飾進行抒情性表達,體現家族和對鄉土的依戀。宋代時期,閩南文化受程朱理學影響,蔡襄后代自稱“衍派”“傳芳”,主要是當時后人為了銘記宋朝蔡襄開發泉州及建設洛陽橋,表達他是惠民的典范。如南安蔡氏古民居的鏡面墻以紅磚砌成楹聯“錦亭衍派”“荔譜傳家”,造型方中帶圓,方格之內結字屈曲恰到好處[1],古篆體與典雅的紅雕拼花圖案相和成章,肅穆而又不失典雅,如圖1。增加立面裝飾效果的同時,昭示著蔡氏一脈是從福建莆田遷徙而來的,體現了房屋主人不忘其根、追本溯源的情懷。

2) 中堂裝飾與地域文化。在閩南官式大厝的結構上,傳承中原地區的柱式梁架,斗栱覆瓦的建筑形式,講求“大門小窗”“明堂暗室”。中堂及天井周邊裝飾體現閩南人地域文化,以木雕裝飾為主,大部份保留木材的顏色,富商之家的木雕和文字雕刻常結合油漆彩繪和貼金。中堂四周有檐廊與廳堂相連接,用精細的雕刻塑造高大輝煌的理想空間。裝飾上營造莊重的氛圍來提醒人們對行為的自覺和約束,時刻保持修身內省的思想觀念。

2.2 教化精神

1) 裝飾題材與傳統文化。在官式大厝中常體現“禮”的秩序和傳統文化,主體建筑分布在軸線上,北側的后落比南側的前落更高大,東廂房為正屋,一般是父母和長子居住,建筑裝飾較為尊貴,室內裝飾和陳設體現禮別之分。裝飾題材體現閩南人崇尚禮制和遵守道義。植物題材如梅、蘭、竹、菊等宣揚高尚的品德,這些題材常見于石雕、木雕、磚雕等構件中, 圖案繁復, 做工精湛, 多數采用透雕、浮雕、平雕等手法。

2) 書法裝飾與道德教化。書法營造“有意味的裝飾形式”,體現文化內涵、價值觀念和線條的力量美。道德教化類的裝飾主要以書法作品形式呈現,分布于廳堂隔扇上或門匾門額上,甚至在立面墻磚柱、儀門等處可見。以南安蔡氏古民居為例,該建筑內外裝飾有大量道德教化詞句,內容涵蓋了修身、齊家、立德等各個方面。在廳堂隔扇處以書法題有“遵道德,禮儀明;存孝悌,惟明倫;積善家,家道成”等家訓格言,映射出居住者修身齊家的理念和積善累德的秉性。無形的傳統意識和文化以有形的物化圖解,在保持居住環境的高度藝術美感之余,同時起到教化心靈的雙重作用。

2.3 開放精神

閩南地區靠山臨海的地理位置,受農業文化和海洋文化的雙重影響,閩南人憑借靠海的優勢遠渡南洋, 移居海外謀生發展。雙邊的貿易往來和航運生活,形成了閩南人開放進取、海納百川的廣闊胸襟,培養了他們兼收并蓄、多元融合的開放精神。

1) 裝飾圖像與華僑文化。明清時期,海外移民浪潮盛行,漳泉華僑遍布東南亞,對中外經濟文化交流影響更為深遠。經濟上的空前發展,富裕的華僑商人返鄉,花費大量財力建造精雕細刻的官式大厝。由于華僑長期僑居海外,受西方建筑形式、建筑裝飾、技術和審美觀念的影響,隨著審美意識和精神追求的變遷,僑建大厝發生了與傳統大厝不同的近代發展。建筑裝飾圖像體現華僑文化和中西交融的裝飾文化,常用木雕雕刻汽車、自行車、輪船和穿西服的華僑形象等,展現賀壽、迎親等熱鬧的民俗活動,具有濃厚的生活氣息,反映閩南華僑的民俗風情。

2) 裝飾細部與海洋文化。閩南建筑裝飾細部體現包容開放的價值觀和多元的文化體系,融合了海洋文化和西方文化等外來文化因素[2],使閩南建筑明顯地刻上海洋文化的痕跡。古典柱式、拱門、瓶狀欄桿等西方裝飾符號與閩南傳統建筑融合,創造出一批中西合璧的官式大厝。如被譽為“閩南傳統建筑技藝的絕唱”的泉州永春福興堂,在閩南傳統建筑風格的基礎上對建筑裝飾進行創新和變革,成為海洋文化和閩南文化融合發展的結晶。福興堂建造風格融匯中西文化,既有表現中國歷史故事的石雕,也有西方格調的柱式。柱身有凹槽裝飾,源自古希臘和羅馬的古典柱式,柱頭雕刻技法結合浮雕,中式的楹聯和柱礎, 形成混合風格的柱式[3],如圖2。門框的裝飾采用彎頂,直角的側壁與弧線的彎頂巧妙銜接,營造恢弘壯麗的形象。閩南官式大厝在多元文化的交流、碰撞中異化、交融與重構,形成一種具有開放性格的裝飾文化,為閩南官式大厝帶來多種選擇性、融合性,多方面的發展和多角度的思考。

3 結語

閩南官式大厝裝飾藝術作為華夏建筑文化的重要組成部分,具有共性的同時也開辟了自身的獨特性,是文化守成與多元開放的兼容統一。裝飾圖像內涵豐富,集中體現了當時人們的價值觀念和道德理想,從形象轉為人們精神世界的“境”,同時見證了閩南歷史的沿革,具有強烈的地域性和可識別度,對提升具有閩南地域特色的建筑裝飾創作水平具有啟發意義和歷史價值。閩南官式大厝裝飾藝術所蘊含的文化精神具有雙向性,既秉承傳統保持內省,重視內心深處的“內求”,又勇敢開放,增強“外求”精神。熱情與保守,質樸與灑脫并存,以開放、自由、包容的姿態接納來自各國的文化交融共處、和諧共生。