不穩定性骨盆骨折切開復位內固定手術患者的護理

吳錦丹

【摘要】目的:研究不穩定性骨盆骨折切開復位內固定手術患者的護理。方法:數據資料收集發現2018年1月-2019年12月期間的不穩定性骨盆患者90例,均實施骨折切開復位內固定手術,隨機擇取其中45例患者設為對照組,實施基礎護理,另45例患者設為觀察組,實施圍術期綜合護理,對比兩組恢復時間、并發癥率。結果:觀察組各項恢復指標均優于對照組,觀察組并發癥率顯著低于對照組,P<0.05。結論:不穩定性骨盆骨折切開復位內固定手術患者實施圍術期綜合護理,患者恢復質量更高,并發癥率降低,以提升護理效果。

【關鍵詞】不穩定性骨盆骨折;骨折切開復位內固定手術;護理

【中圖分類號】R473【文獻標識碼】A? 【文章編號】1672-3783(2020)05-0174-02

1 資料與方法

1.1 一般資料

數據資料收集發現2018年1月-2019年12月期間的不穩定性骨盆患者90例,均實施骨折切開復位內固定手術,隨機擇取其中45例患者設為對照組,實施基礎護理,另45例患者設為觀察組,對照組男:女=25:20,年齡下限為19.00歲,下限65.00歲之間,平均年齡為(42.00±33.65),觀察組男:女=23:22,年齡下限為18.00歲,上限為65.00歲,平均年齡為(41.50±34.16)歲.分析兩組患者一般指標,無顯著差異(P>0.05)。

1.2方法

對照組實施基礎護理,術前講解各項準備工作的實施過程、手術過程、手術風險,并指導其簽署實驗同意書。術中配合手術,術后則進行各項指標的監控。

觀察組實施圍術期綜合護理:術前需要建立2條靜脈通道,進行快速輸液和輸血,將患者進行妥善的固定,盡量減少搬運,以緩解患者的痛苦,如需要搬運則使用腹帶將骨盆進行固定,并使用鏟式擔架以減少移動過程中的痛苦。對患者進行適宜的心理疏導,緩解患者恐懼焦慮的心理,增加患者的安全感,更加充分的認識疾病,以調動積極性。對患者進行相應的牽引以緩解疼痛,同時可減少骨塊之間的接觸和擠壓,骨牽引針需要使用75%酒精進行消毒處理以防止感染。在牽引的過程中需要觀察患肢的顏色、溫度以及神經情況,避免出現壓迫;術后需要維持骨盆的穩定性,以減少疼痛和出血的問題,保持絕對的臥床休息,以預防肺炎和壓瘡。注意對患者生命體征的監控,需要每隔30分鐘進行一次生命體征監控,將引流管進行固定,避免發生脫落和打折。關注靜脈血栓的護理,在術后6h立即使用SCD泵,2次/d,促進下肢血液流通,在術后24h指導患者進行踝關節屈伸運動,促進肌肉功能恢復,同時注射低分子肝素,并在藥物使用期間觀察是否存在出血等問題;對患者進行飲食護理,待患者麻醉結束后可結合個人喜好選擇高熱量、高蛋白、高纖維食物,并多食用蔬菜和水果,預防便秘;對患者進行早期康復訓練,因此在術后4d立即進行下肢的CPM訓練,術后7d開始進行膝關節屈髖、抬臀訓練,在術后14-28d時間立即進行坐起等訓練,以促進功能恢復,防止出現關節的粘連。

1.3觀察指標

(1)分析兩組恢復質量,包括手術時間、切口愈合時間、持續用藥時間。

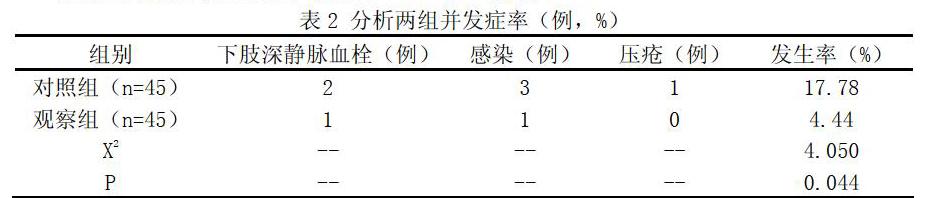

(2)分析兩組并發癥率,包括下肢深靜脈血栓、感染、壓瘡發生率。

1.4統計學處理

采用SPSS20.0的統計學軟件對觀察指標進行統計,計量資料采用平均數()表示,兩組間的數據具有明顯的差異,即(P<0.05),具有統計學意義。

2 結果

2.1分析兩組恢復質量

觀察組各項恢復指標均優于對照組,P<0.05。詳見表1。

2.2分析兩組并發癥率

觀察組并發癥率顯著低于對照組,P<0.05,詳見表2。

3 討論

不穩定性骨盆骨折切開復位內固定手術屬于復雜手術,術后恢復的時間較長,并且可能存在各種并發癥,如恢復不當可能造成手術失敗,因此在實施治療的過程中科學的護理措施非常關鍵。圍術期綜合護理措施的實施,在術前對患者進行及時救治,緩解患者的痛苦,并且為患者提供足夠的安全感[1-2],以獲取患者的信任,穩定情緒。而在術后則對其進行有效的恢復,針對可能出現的各種并發癥實施相應的干預措施,減少術后的各項并發癥率,同時在術后開展科學的康復護理,及時恢復肢體的功能,防止長時間臥床造成的肢體功能障礙[3],使其可以獲得更加有效的恢復。因此經過不同護理之后觀察組各項恢復指標均優于對照組,觀察組并發癥率顯著低于對照組,各項措施的實施效果理想。

綜上可見,不穩定性骨盆骨折切開復位內固定手術的實施,患者可以獲得更加理想的恢復,并且后期的各項并發癥率顯著降低,因此實施效果較好。

參考文獻

[1] 趙品益,陳紅衛,樓舒暢.切開復位內固定治療垂直不穩定骨盆骨折[J].臨床骨科雜志,2016,9(2):162-163.

[2] 于新艷.骨盆骨折切開復位內固定手術的護理[J].齊魯醫學雜志,2017,76(2):23-24.

[3] 桂光明,曹波,張惠.中藥配合傳統切口復位內固定結合骨盆外固定對不穩定型骨盆骨折患者手術的影響[J].湖北中醫藥大學學報,2017,65(6):26-29.