中年員工反芻思維對負性認知偏向的影響:自我接納的中介作用

徐藝雅 吉祥 井立沛 陳前

摘 要:為明晰中年員工反芻思維、負性認知偏向和自我接納的相互關系,對937名中年員工實施問卷調查。研究發現:中年員工的反芻思維與負性認知偏向正相關,反芻思維與自我接納顯著負相關。中年員工自我接納的中介作用在反芻思維與負性認知偏向之間的中介效應顯著。說明,反芻思維預測中年員工的負性認知偏向,其中介因素自我接納水平的提升可以有效改善中年人的負性認知偏向。

關鍵詞:中年員工;反芻思維;負性認知偏向;自我接納

一、引言

隨著生活節奏的加快,生活壓力也不斷增加,中年員工所面臨的壓力與負性事件與日俱增,當今心理學的研究視角多在于國家提倡“成功老齡化”下的老年人以及“二胎政策”下的青少年,中年人承擔著讓父母成功老齡化以及讓孩子得到優質教育的雙重壓力。在此前提下,中年人對負性事件的認知、對處于負性事件中自我的看法等問題為心理學研究者們的一大重要研究方向。

“認知”這個概念用于表征人類個體反映客觀世界的心理活動過程及結果,包括感覺、知覺、記憶、思維、想象等心理過程。認知偏向是指個體在認知加工過程中傾向于某些刺激的一種加工偏向,通常體現在認知加工過程中的各個階段,包括注意、解釋、對事件的記憶以及執行控制等方面[1]。Denton等人從圖式的角度對認知偏向進行闡釋,認為認知偏向是知識結構或圖式的活動中獲得的,個體擁有很多圖式來適應不同領域下、不同時間段激活不同內容的組合體,比如抑郁個體對負性自我相關材料存在記憶偏向。認知偏向包含注意偏向、記憶偏向和解釋偏向三維度。注意偏向指個體對特定刺激產生的注意資源分配,個體通常對與自身相關或有特殊意義的刺激分配更多的注意資源,進而產生注意偏向;記憶偏向指個體在提取和回憶信息時,更容易回憶或再認的是與自己情緒一致的信息;解釋偏向指模棱兩可的情境信息呈現的時候,個體存在消極或積極的解釋偏向的趨勢。在對認知偏向的影響因素研究中,Lyubomirsky的研究表明反芻思維會加重消極信息對個體認知的影響,從而導致個體更加深入到消極情境中,難以從消極信息中轉移出來[2]。本研究將負性認知偏向定義為個體在信息加工過程中優先加工與自己相關的消極信息。

耶魯大學Nolen-Hoeksema教授基于抑郁患者的臨床研究,在《抑郁的反應研究》一文中最先提出“反芻思維”這一概念,隨后Nolen-Hoeksema在其反應方式理論中對反芻思維進行系統化定義:反芻思維是一種自我反省,以及對消極情緒的重復和被動的關注,將反芻思維視為一種反應風格,并認為反芻思維是一種人格特質,是消極的思維方式以及適應不良的行為模式,表現為遇到痛苦情緒時反復思考情緒本身、產生情緒的原因和各種可能的不良后果,而不進行積極的問題解決[3]。但有研究者提出不同看法,認為反芻思維是一種狀態而非穩定的人格特質,例如Martin和Tesser認為反芻思維是一種自我管理、有意識的、重復的思維狀態,源于個體對現實與目標狀態間差異的感知,假如個體實現了目標狀態或者徹底放棄達成目標的愿望,反芻思維就會停止[4]。本文基于中年員工個人意識形態對行為的長期影響角度認為反芻思維屬于個體的人格特質之一,指個體重復、消極地關注消極事件以及消極事件產生的可能原因以及事件可能帶來的后果。

人們的不良情緒、各類心理和行為障礙是由非理性信念導致的,而理性的思維方式會提高個體對自身的接納水平,使個體保持身心健康。自我接納作為自我意識的重要組成部分,不僅對個體的發展起到導向、控制和監督的作用,還能提高個體的社會適應能力,使個體維持心理健康。美國心理學家Allport最先提出自我接納這一概念,認為自我接納是指個體估計自身的目標并把自己的目標轉為現實的能力,也就是個體將自身的素養與他人相比較,能夠接受別人對自己的意見,并且將這些意見作為對自己充實、修正的參考[5]。我國學者張日昇提出自我接納是個體對自身所具有的所有特征都樂意去了解、去面對,并且無條件地接納,能確認其客觀存在和正面價值,認可這一現實,不會盲目自傲和自卑[6]。

基于上述觀點,本研究立足于個體的認知模式對中年員工的反芻思維、負性認知偏向、心理一致感三者關系進行研究,研究假設:中年員工的反芻思維、負性認知偏向、自我接納間存在相關性。自我接納在中年員工反芻思維與負性認知偏向之間起到中介作用。

二、研究方法

(一)研究工具

1.反芻思維反應方式量表(Ruminative Reponse Scale,RRS)

由Nolen-Hoesksema于1991年編制的反芻思維反應量表(RRS)[3]。采用韓秀和楊宏飛翻譯和修訂的中文版[7]。量表分為癥狀反芻、強迫思考和反省深思三個維度共22個題目。使用Likert五點計分法,總量表α系數為0.94。

2.正負性信息注意量表(Attention to Positive and Negative Information Scale,APNIS)

采用Noguchi等人編制正負性信息注意量表(APNIS)[8]。該量表分為正性自我、正性他人、負性自我、負性他人四個維度,共29個題目。采用該量表中負性自我、負性他人兩個分量表共11題。使用Likert五點計分法,總量表α系數為0.89。

3.自我接納量表(Self Admission Questionnaire,SAQ)

采用叢中、高文鳳等人編制的自我接納量表[9]。該量表分為自我評價、自我接納兩個維度,共16個題目。使用Likert五點計分法,總量表α系數為0.79

(二)研究對象

選取45歲至59歲的中年員工作為被試,共發放紙質問卷1000份,剔除遺漏及不誠實回答等無效問卷,得到有效問卷共937份,有效回收率為93.7%。其中,被測男性389名(41.5%),女性548名(58.5%)。45歲-49歲中年人676名(72.1%),50-54歲中年人192名(20.5%),55-59歲中年人69名(7.4%)。

三、結果

(一)共同方向偏差檢驗

鑒于研究采用被試自評的調查方法,因此可能存在共同方法偏差問題,需要通過檢驗以確定共同方法偏差是否對研究產生顯著影響。對所有量表條目進行探索性因素分析,提取特征根大于1的因子5個,首因子方差解釋率為33.89%,低于共同方法偏差40%的評定標準,共同方法偏差影響不顯著。

(二)反芻思維、負性認知偏向、自我接納的相關分析

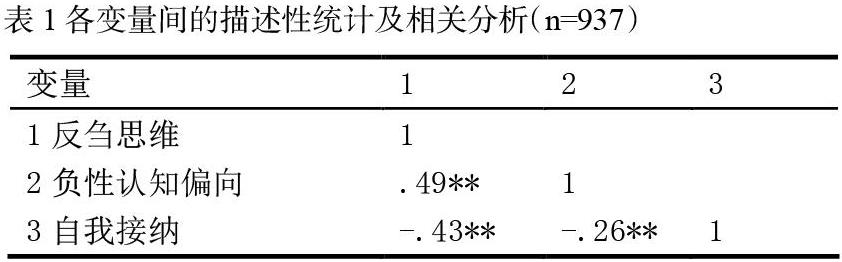

研究發現,中年員工反芻思維和負性認知偏向顯著正相關,與自我接納呈顯著負相關,負性認知偏向與自我接納顯著負相關(見表1)。

(三)自我接納在反芻思維和負性認知偏向間的中介作用

以負性認知偏向總分為因變量,使用最大似然法擬合數據建立結構方程模型,各項擬合指數中,χ2/df=4.888,NFI=.99,RFI=.97,IFI=.99,TLI=.98,CFI=.99,RMSEA=.06,模型擬合良好。依據溫忠麟等提出的中介效應檢驗方法[10]:①以負性認知偏向為因變量,反芻思維為自變量,回歸系數顯著;②以自我接納為因變量,反芻思維為自變量,回歸系數顯著;③以負性認知偏向為因變量,反芻思維和自我接納為自變量,二者回歸系數顯著。表2可見自我接納在反芻思維對負性認知偏向的影響中具有部分中介作用,中介效應與總效應之比為67.24%。反芻思維即可直接作用于負性認知偏向,也可通過自我接納間接作用于負性認知偏向(直接效應為0.19,間接效應為0.39),反芻思維和自我接納對負性認知偏向的總效應為0.58。

四、討論

(一)變量間的相關關系

研究發現,中年員工的反芻思維與自我接納顯著負相關,與負性認知偏向顯著正相關。自我接納與負性認知偏向顯著負相關。當中年員工的反芻思維水平較高時,自我接納能力降低,負性認知偏向隨之增強。這與Massey等人的實驗研究結論一致,Massey等人的研究發現負向自我接納和未實現的健康目標所帶來的挫敗感與自我責備、反芻思維及較低的幸福感相關[11]。Boyraz的研究也證實了這一觀點:較高的自我接納水平與較低的反芻思維相關。自我接納水平與負性認知偏向顯著負相關表明當中年員工的自我接納水平處于較高狀態時,負性認知偏向傾向下降。Ellis提出非理性信念和無條件的自我接納是理性情緒行為療法的關鍵[12],個體在對新接收的刺激進行負性加工形成非理性信念,當自我接納水平不斷提升時,個體的不良情緒、不良行為會得到相應緩解,負性認知偏向水平降低。

(二)自我接納的中介效應

以自我接納作為反芻思維和負性認知偏向中介的先行研究較少,由此本文從這一視角為切入點,發現中年員工的自我接納水平在反芻思維與負性認知偏向之間的中介效應顯著。根據左昕,曾國強等人的實證研究可知,正性認知和自我接納是陸戰隊員應激后成長的積極保護性因素,負性認知是陸戰隊員應急后成長的消極損害因素。開展積極認知和自我接納的心理教育與訓練,可以增強陸戰隊員抵抗應激的能力,更好地應對軍事環境的各種壓力[13]。國外學者Davies使用啟動技術對106名非心理疾病患者的成年人被試進行了實驗研究,發現啟動負性認知中的非理性信念導致了無條件自我接納水平的降低,而正性認知中的理性信念的啟動則提高了無條件自我接納水平,本研究結果與上述先前研究結果一致。中年員工自我接納水平的提升,可以有效降低個體在信息加工過程中對消極刺激的識別與注意,從而降低個體的負性認知偏向水平,改善中年員工心理健康,以更好應對工作與家庭壓力。

參考文獻

[1]Koster, E. h., & De Raedt, R., Goeleven, E., Franck, E., & Crombez, G. (2005). Mood-congruent attentional bias in dysphoria: maintaned attention to and impairred disengagement from negative information. Emotion, 5(4), 446-455.

[2]Lyubomirsky, S., & Nolen-Hoeksema, S. (1995). Effects of self-focused rumination on negative thinking and interpersonal problem solving. Journal of personality and social psychology, 69(1), 176.

[3]Nolen-houksema,S.&Morrow,J.(1991).A prospective study of depression and posttaumatic stress sysmptoms after a natural disaster:The 1989 Loma Prieta earthquake.Journal of Personality and Social Psychology,61,115-121.

[4]Martin, L. L., & Tesser, A. (1996). Some ruminative thoughts. Advances in social cognition, 9, 1-47.

[5]Allport, G. W. (1921). Personality and character. Psychological Bulletin, 24(7), 418-435.

[6]張日昇, 青年心理學. 北京師范大學出版社, 1993: 164-165.

[7]韓秀,楊宏飛. (2009). Nolen-Hoeksema反芻思維量表在中國的試用. 中國臨床心理學雜志, 17(05), 550-551+549.

[8]Noguchi, K., Gohm, C. L., & Dasky, D. J. (2006). Cognitivie tendencies of focusing on positive and negative information. Journal of Research in Persinality, 40(6), 891-910.

[9]叢中,高文鳳.自我接納問卷的編制與信度效度檢驗.中國行為醫學科學,1999(01):20-22.

[10]Hofer, M., & Aubert, V. B. (2013). Perceived bridging and bonding social capital on Twitter: Differentiating between followers and followees. Computers in Human Behavior, 29(6), 2134-2142.

[11]Massey, E. K., Garnefski, N., & Gebhardt, W. A. (2009). Goal frustration, coping and well-being in the context of adolescent headache: a self-regulation approach. European Journal of Pain, 13(9), 977-984.

[12]Ellis, A. (1979). Reason and emotion in psychotherapy: A new and comprehensive method of treating human disturbances. Citadel Press.

[13]左昕,曾國強,文雄,彭李,楊安強,劉波濤,于永菊,李敏.某部海軍陸戰隊員認知偏向和自我接納對應激后成長的影響.第三軍醫大學學報,2015,37(05):429-432.