核電廠關鍵核素在海洋沉積物上的吸附動力學

石云峰,李 婷,朱 君,陳 超,謝 添,張艾明

中國輻射防護研究院,山西 太原 030006

目前我國核電廠多為濱海廠址,其在選址、設計、運行等階段均需考慮放射性核素對周圍生態環境的影響。海洋環境是放射性核素進入生態環境的主要遷移途徑之一,核素在其中的遷移行為一直以來均受到重點關注。核素在遷移過程中,海洋沉積物對核素的吸附作用是阻滯核素快速遷移的重要因素之一。因此,研究沉積物對核素的吸附特性是開展核電廠關鍵核素遷移行為研究的基礎。

在核素遷移數值模型方面,對核素受到的吸附作用多采用線性吸附參數——分配系數Kd進行概化。由于分配系數是用于表征核素達到吸附平衡時在固、液相中分配情況的參數,本身并未考慮時間因素的影響(忽略了吸附過程),導致使用分配系數進行模擬計算時對部分核素(主要為慢吸附速率的核素)計算結果失真[1-4],因此更多學者開始關注核素吸附動力學的研究。

目前吸附動力學模型可分為地球化學動力學行為模型與金屬動力學行為模型,其中地球化學動力學行為模型以化學形態平衡模型為基礎,把機理性的平衡模型整合到動力學模型中,尋找熱力學平衡與動力學反應速率間的關系。但模型只能將吸附介質中的某一類成分(如有機質、金屬礦物等)進行動力學模擬預測,無法同時描述及分析多種組分對重金屬在吸附介質中動力學行為的影響,此外該類模型需要進行大量的介質表征工作,工作量大,難以大規模推廣[5-6];而早期的金屬動力學行為模型(如拋物線擴散方程、冪函數方程等)多為含多個可調節參數的經驗性模型,一般情況下基于單條曲線的擬合和回歸分析能很好地解釋實驗數據,但缺乏理論基礎,對吸附解吸等反應過程機理尚不明確[7]。

基于以上情況,Dittrich等[8-9]在2015年建立了基于多點位吸附理論的多級吸附-解吸動力學模型,該模型一方面無需大量介質表征工作,便于大規模應用,另一方面模型各參數均有實際的物理意義,便于機理分析。本研究旨在通過開展一系列核電廠關鍵核素90Sr、137Cs、54Mn、60Co在不同海洋沉積物中的吸附動力學實驗,采用多級吸附動力學模型對所得實驗數據進行擬合并獲得動力學參數,分析不同沉積物對核素的吸附機理,其成果對放射性核素水環境遷移數值模型研究以及進一步認識放射性核素的環境化學行為有重要的現實意義。

1 實驗部分

1.1 沉積物樣品

海洋沉積物樣品取自三處核電廠候選廠址水域中表層0~5 cm沉積物樣品,分別標號N1、N2、N3,棄去石塊、塑料、動植物殘體等雜物,低溫空運回實驗室于陰涼通風處風干,后將樣品攤在塑料膜或紙上,用木棒碾碎、除雜,測定其粒度分布,過孔徑0.2 mm(80目)尼龍篩,裝入棕色廣口瓶,室溫下放于干燥陰暗處保存備用。沉積物的基本理化性質列于表1、表2。

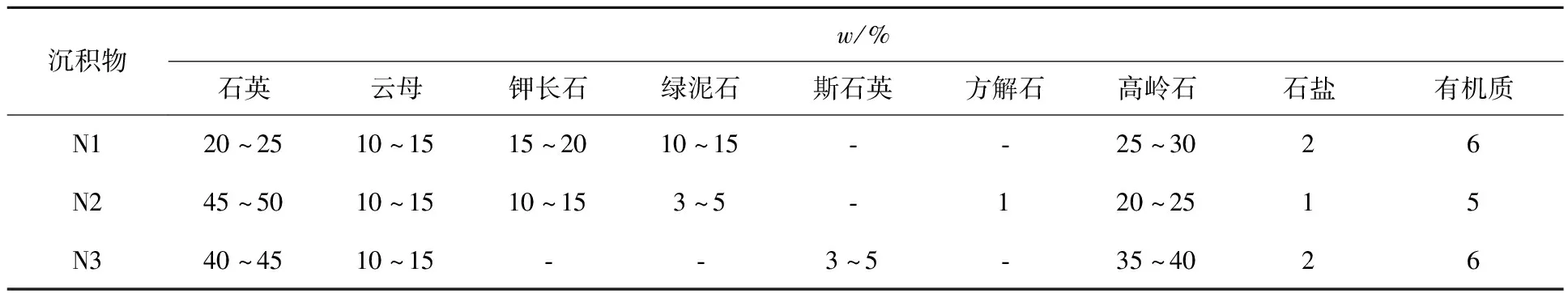

表1 沉積物礦物成分與有機質質量分析

表2 沉積物化學成分分析

1.2 海水樣品

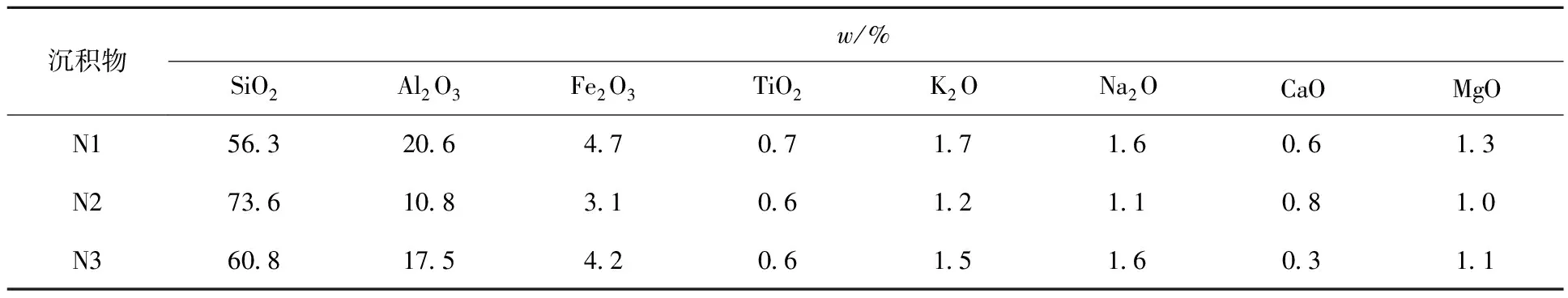

直接在研究海域采集與沉積物樣品相對應的海水樣品N1′—N3′,為排除海水懸浮物對沉積物吸附核素的影響,現場采用孔徑0.45 μm濾膜進行海水抽濾,用2 L的塑料瓶裝盛并密封,測定其pH值后低溫運回實驗室,在4 ℃下進行冷藏保存。實驗開始前再次測量pH值,保證與現場測量結果一致,海水樣品的化學成分分析列于表3。

表3 海水樣品化學成分分析

1.3 試劑與儀器

137Cs、90Sr、54Mn、60Co標準溶液,捷克劑量研究院,活度濃度分別為516、1 000、195、178 kBq/L;Mastersizer 2000激光粒度分析儀,英國馬爾文公司;GEM40P4高純鍺γ譜儀,美國ORTEC公司;TG16G型臺式高速離心機,凱特實驗儀器有限公司;EL204電子天平,精度0.000 1 g,梅特勒-托利多儀器公司;HZC-1型恒溫振蕩水槽,遼陽市恒溫儀器廠;AS200 control 篩分機,德國Retsch公司;PH3110型酸度計,廈門隆力特有限公司。

1.4 實驗方法

實驗采用靜態批式法,稱取各風干沉積物樣品1 g裝入15 mL聚乙烯離心管中,設置固液比為1∶10 kg/L,加入相應的海水樣品,振蕩、放置一周后加入實驗核素137Cs、90Sr、60Co、54Mn,加入的活度分別為5 160、10 000、1 780、1 950 Bq。每個樣品設置3個平行樣,25 ℃下進行吸附實驗,每天上下午各通過人工搖晃試管1次,保證沉積物與海水充分混合。每個試管樣品取樣一次,各時間段分別取對應試管樣品,設定取樣時間為7、28、42、56 d,所有樣品到達設置時間后采用8 000 r/min下離心25 min,取上清液8 mL測定核素含量,獲得吸附動力學曲線。

1.5 多級吸附動力學模型

模型控制方程為:

當吸附達到平衡時:kfiC=kria

其中:C為液相中核素活度濃度,kBq/L;a為固相介質吸附比活度,Bq/g;ai為固相介質表面i(i=1、2、3…)級吸附點位的單位吸附比活度,Bq/g;t為時間,d;kfi為i級吸附點位的吸附速率常數,mL/(g·h);kri為i級吸附點位的解吸速率常數,h-1;qmi為i級吸附點位的單位最大吸附量,Bq/g;m為固相介質質量,g;V為液相介質體積,mL。

2 結果與討論

2.1 吸附動力學實驗結果

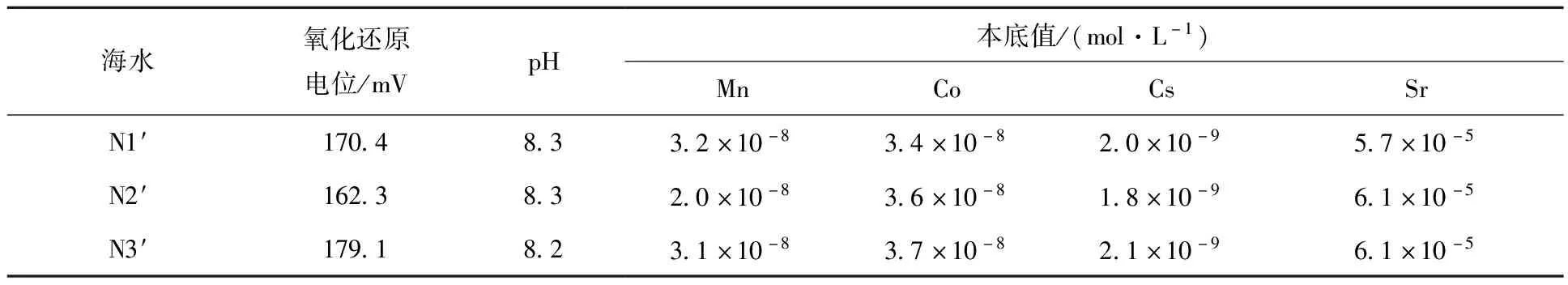

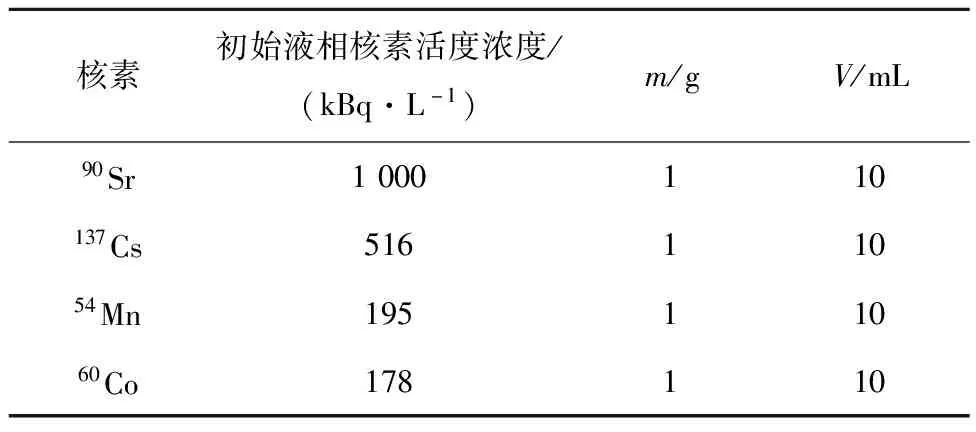

采用靜態批式實驗獲得各核素在不同海洋沉積物中的吸附過程曲線,實驗結果示于圖1。如圖1所示,對比不同核素的吸附行為發現,90Sr到達吸附平衡的時間最長,表現出的吸附速率最小;137Cs與54Mn達吸附平衡時間不超過7 d,表現出的吸附速率較大;而60Co在不同沉積物上的吸附速率有較大差別,具體表現為在N1沉積物上吸附速率最快;在N2上次之;在N3上吸附速率最慢。

◇——N1,□——N2,△——N3

從吸附類型來看,可將沉積物對核素的吸附分為物理吸附與化學吸附,其中物理吸附是由于分子間的引力所引起的吸附,所以結合力較弱,吸附熱較小,吸附速率也均較快;而化學吸附是指吸附的分子、原子或原子團通過化學鍵與表面原子相互結合的吸附,與物理吸附相比,在吸附速率方面由于化學吸附類似化學反應,是一個活化過程,需要一定的活化能,因而吸附的速率要比物理吸附慢(如絡合反應),但有些化學吸附不需要活化能(如離子交換),其吸附速率也很快[10]。對于天然多成分吸附介質來說,決定吸附速率的大小取決于快吸附量與慢吸附量在吸附總量的貢獻度,當快吸附量的貢獻度高時,整體表現出較快的吸附速率;反之,表現出較慢的吸附速率。因此,可推測137Cs與54Mn在吸附過程中主要發生了物理吸附或離子交換吸附等快速吸附,而慢吸附作用較少;90Sr在吸附過程中慢吸附占比較大,總體表現出較慢的吸附速率;而60Co在不同沉積物上的吸附過程中,快吸附作用與慢吸附作用占比有較大不同。

分配系數能反應出不同介質對核素的吸附能力,是各成分對核素吸附總量的直觀體現,總結影響沉積物對核素吸附能力的成分主要包括有機質、金屬氧化物(主要為鐵氧化物)以及粘土礦物等,各成分在不同環境條件下表現出的吸附量有較大差別。對樣品在達到吸附平衡時固相核素的含量進行總結,并計算分配系數Kd:

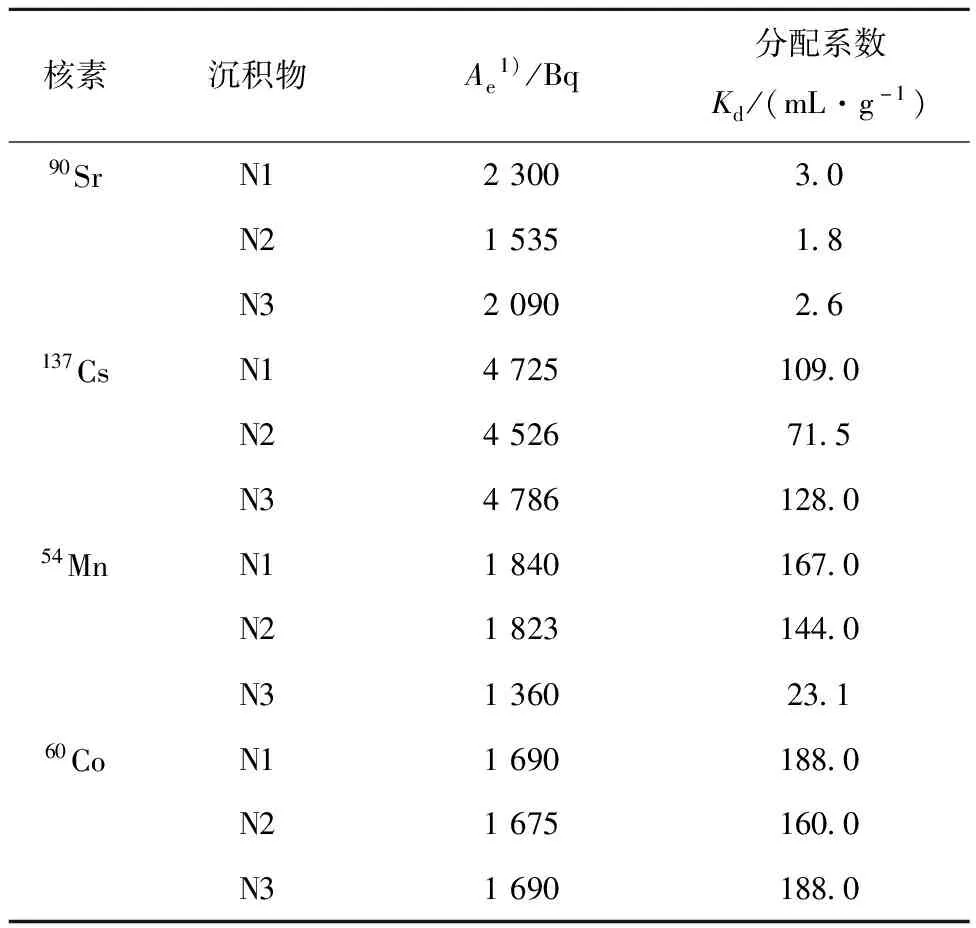

其中:Ae為吸附平衡時的固相核素活度,Bq;A為投入核素總活度,Bq;m為固相介質質量,g;V為液相介質體積,mL。各樣品分配系數結果列于表4。如表4所示,90Sr在三種沉積物上分配系數為1.8~3.0 mL/g;Kd(137Cs)為71.5~128.0 mL/g;Kd(54Mn)為23.1~167.0 mL/g;Kd(60Co)為160.0~188.0 mL/g。

表4 各核素吸附平衡時的分配系數

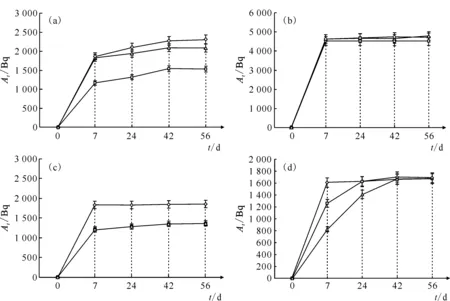

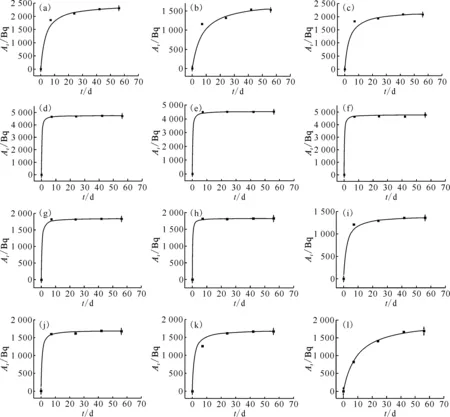

其中,90Sr在N1沉積物上的吸附量最大,N2上吸附量最小;結合吸附動力學過程分析發現,核素在N1與N3沉積物上吸附時,在快速吸附階段(約7 d前)吸附量相差不大,吸附量差異主要由慢吸附階段(約7 d后)產生,由于有機質可對核素通過絡合反應進行吸附,表現為慢吸附,推斷N1與N3吸附能力的差別主要來源于有機質含量。而N2由于高嶺石(粘土礦物)、Fe2O3(鐵氧化物)以及有機質含量均比較少,表現出較弱的吸附能力。同理,對于137Cs,在快速吸附階段(約7 d前)吸附量相差不大,在慢速吸附階段(約7 d后)吸附量有所差別,分析原因同樣為有機質含量的影響。相反,60Co在前期吸附階段有較大的差別,表現為吸附量順序為N1>N2>N3,分析原因為三種沉積物對60Co的慢吸附貢獻量順序為N1 而54Mn在三種沉積物上的吸附行為與90Sr、137Cs的有較大不同,表現為N3上的吸附量最小,推測原因為沉積物的粒徑、水樣pH以及54Mn的水合離子半徑等方面不利于N3沉積物對54Mn的吸附,需開展進一步的實驗進行研究。 采用多級吸附動力學模型對各核素在不同沉積物上的吸附過程曲線進行擬合,已知模型參數列于表5。由于需要擬合的參數有3項,擬合過程中會存在多解情況,可通過參數的賦值范圍、基本物理含義等進行篩選。各核素不同沉積物上的吸附過程曲線擬合效果示于圖2。圖2結果表明,采用一級點位模型方程已可獲得較好的擬合效果,說明核素在三種沉積物上的吸附行為均可由一級吸附點位進行表征,這與Dittrich等[8]對U在花崗巖中吸附動力學的擬合結果一致,擬合所得參數包括吸附速率常數、解吸速率常數及單位最大吸附量列于表6。 表5 已知模型參數 ■——實測值,— ——擬合曲線 表6 各核素擬合參數值 根據多級吸附動力學模型,當吸附達到平衡時,分配系數Kd值為吸附速率常數與解吸速率常數的比值,對擬合所得的參數進行分析后發現通過模型所得Kd值與實驗所得的Kd值符合較好,說明擬合參數能反映各核素在不同沉積物上的吸附動力學過程。分析表6擬合參數發現,90Sr、137Cs在三種沉積物上的吸附、解吸速率常數相差不大,說明三種沉積物對90Sr、137Cs的吸附點位是相同的,表現出相同的吸附作用方式;而54Mn、60Co在三種沉積物上的吸附、解吸速率常數存在量級差距,說明三種沉積物對54Mn、60Co的吸附作用點位是不同的,表現出不同的吸附作用方式。 同時,結合擬合所得的單位最大吸附量進行分析發現,當三種沉積物對核素(90Sr、137Cs)表現出相同的吸附作用方式時,單位最大吸附量越大,吸附平衡時固相含量越大,在吸附動力學曲線中表現出更大的吸附速率;而當三種沉積物對核素(54Mn、60Co)表現出不同的吸附作用方式時,并未表現出相同的規律,甚至表現為單位最大吸附量越大,吸附平衡時固相含量越小,在吸附動力學曲線中表現出更小的吸附速率(對于60Co的吸附)。 通過開展一系列核電廠關鍵核素90Sr、137Cs、60Co、54Mn在不同海洋沉積物中的吸附動力學實驗,對所得的動力學曲線采用多級吸附動力學模型進行模擬,得出以下結論: (1)90Sr、137Cs、54Mn、60Co在三種沉積物上的分配系數分別為1.8~3.0、71.5~128.0、23.1~167.0、160.0~188.0 mL/g; (2)采用一級吸附動力學模型所得Kd與實驗所得Kd較為符合,說明核素在三種沉積物上的吸附行為可由一級吸附點位進行表征; (3)獲得了各樣品的吸附動力學關鍵參數:吸附速率常數、解吸速率常數以及單位最大吸附量。2.2 模型參數擬合結果

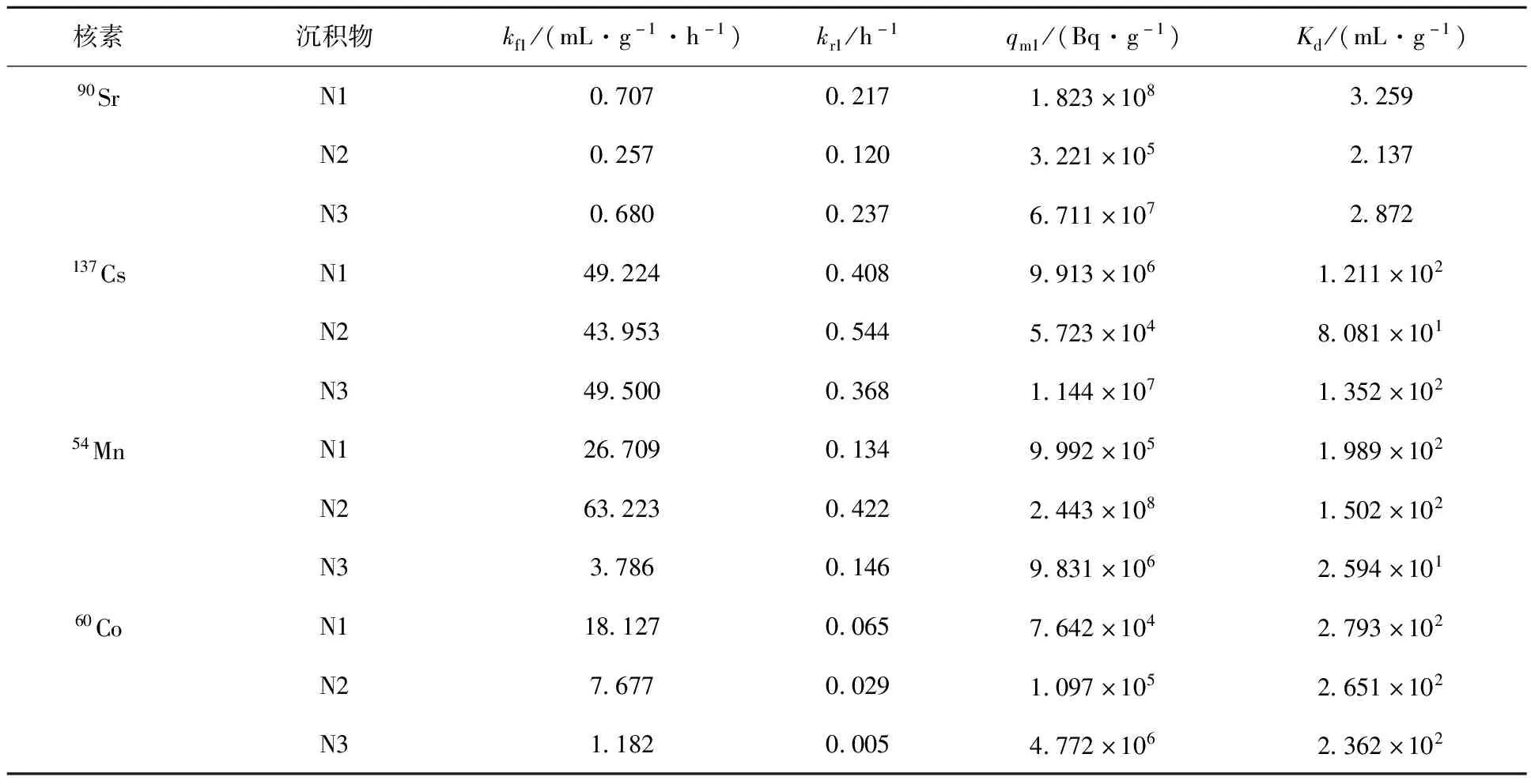

3 結 論