軀干控制訓練對腦卒中患者康復治療效果分析

朱亞茹 陳芳

摘要:本文旨在研究軀干控制訓練在腦卒中患者康復訓練中的應用效果。將符合條件的腦卒中偏癱患者隨機分為對照組和觀察組,比較其治療前、后的軀干損傷能力、運動功能及日常生活活動能力,并分別采用軀干損傷量表TIS、簡化Fugl-Meye(rFMA)運動功能評定量表及改良Barthel指數(MBI)評分。結果表明,觀察組的評分高于對照組,該康復訓練方法整體療效佳。

關鍵詞:軀干控制;腦卒中;康復

軀干訓練能夠改善亞急性和慢性腦卒中后的軀干控制、坐位和站立狀態的平衡以及活動能力,是改善動態坐姿的良好康復策略,尤其是在平衡力下降的患者中進行的一種安全的康復策略[1]。由于腦卒中患者四肢肢體功能障礙(其中遠端肢體功能障礙的表現要重于近端)的表現要重于軀干,臨床常規康復訓練(包括患肢主被動運動、步行訓練、電療刺激等)一般仍是主要集中在肢體的功能訓練上。隨著腦卒中康復治療的研究越來越完善,中風后的軀干控制能力異常在國內也開始受到重視。

1???? 研究資料與方法

1.1? 研究資料

選取2019年9月~2020年1月于福建省某醫院收治的腦卒中偏癱患者30例。男19例、女11例,年齡60~73歲,平均68.3歲。

1.2? 納入與排除標準

納入標準:①初次發病、經MR(I或CT)確診為腦梗死或腦出血且在生命體征穩定12h之后能夠接受康復治療的患者。②年齡<75歲 ,病程半年以內,可達到1 級站立平衡。③患者及其家屬在了解治療過程的基礎上接受治療。

排除標準:①有嚴重心、肺、腎等重大疾病的患者。②有嚴重認知障礙及精神障礙等主觀不配合的患者。③存在關節攣縮畸形、雙膝關節疼痛、關節炎、腰痛等無法配合運動的患者。④視力缺損等視力障礙的患者。

1.3? 方法

對照組與觀察組患者均接受健康宣教、心理疏導、及改善腦部血液循環等藥物的基礎治療,防止卒中復發。兩組的康復訓練頻率均為1次/d,45min/次,5次/周,共計8 周。對照組患者給予體位擺放及床上翻身、患肢主動及被動運動、坐位及站立位平衡訓練、步行訓練、電療刺激等常規康復治療。觀察組在常規治療的基礎上給予軀干控制訓練,具體內容如下:

(1)???? 橋式運動。背橋,每組5 次,共兩組。

(2)???? 呼吸肌訓練。縮唇腹式呼吸。每組5 次,共兩組。

(3)???? 骨盆控制訓練。①患者仰臥,屈髖屈膝足踏平于床上,雙手分別置于兩側髂骨,指導患者做骨盆前傾—后傾動作,必要時給予幫助。每組10次,共兩組。②患者立位,囑患者做扭臀動作,即引導患者進行骨盆的左右移動傾斜訓練。均為每組10次,共兩組。

(4)???? 髂腰肌訓練。①鍛煉髂肌:患者仰臥,患側下肢屈髖屈膝,髂骨前傾前傾伸展然后保持住,可用球做抗阻運動;患者仰臥,健側下肢屈髖屈膝足踏平于床,患側下肢屈髖屈膝均約90°并用手握住該側髂骨,做骨盆上抬動作,可用球做抗阻運動,此訓練難度較大,適合功能比較好的患者。②鍛煉腰大肌:患者仰臥,健側下肢伸直,患側下肢屈曲足踏平并做向外打開—向內收起來的動作,注意緩緩得打開和落下,骨盆不要移動,手不要抓旁邊的東西;患者仰臥,健側下肢屈髖屈膝足踏平于床上,患側下肢髖屈曲外旋、屈膝并把小腿搭在對側膝上,做外展—內收的動作;患者仰臥,健側下肢伸直,患側下肢屈膝屈髖曲伴髖外旋,并盡可能保持在髖外旋狀態下進行伸展運動(雙手可幫助固定該側骨盆),可以促進腰大肌更好得收縮。

(5)???? 核心肌群訓練。以下均為MMT測評,當患者肌力為0~1級時,治療師應給予一定的幫助;當患者肌力為2~3級時,不應給予幫助;當患者肌力為4~5級時,應施加相應阻力。①軀干前屈肌群訓練。②軀干后伸肌群訓練。③軀干旋轉肌群訓練。當患者肌力較強時,采取以下方法:患者仰

臥屈髖屈膝足踏平,雙手Bobath握手肘伸直,努力做使一側肩部抬起的動作,雙手伸向對側下肢,酌情保持3~5s,然后還原,重復對側動作。在訓練過程中應囑患者配合動作呼吸,抬起時呼氣,下放時吸氣。均為每組5 次,共兩組。

(6)???? 懸吊訓練。①患者仰臥,治療師將其雙膝關節懸吊,在保持20s之后更換為側臥位(患側臥位和健側臥位),重復上述動作。②根據患者軀干最大耐受力選擇合適的彈力帶。患者仰臥,用彈力帶將患者腰部固定并連接扣件及主繩,調整適當的彈性阻力,治療師一手控制患者雙膝關節,另一手置于患者患側髂前上棘,指導患者進行雙橋運動,注意動作宜緩慢。均為每組5 次,共兩組。

2???? 結果

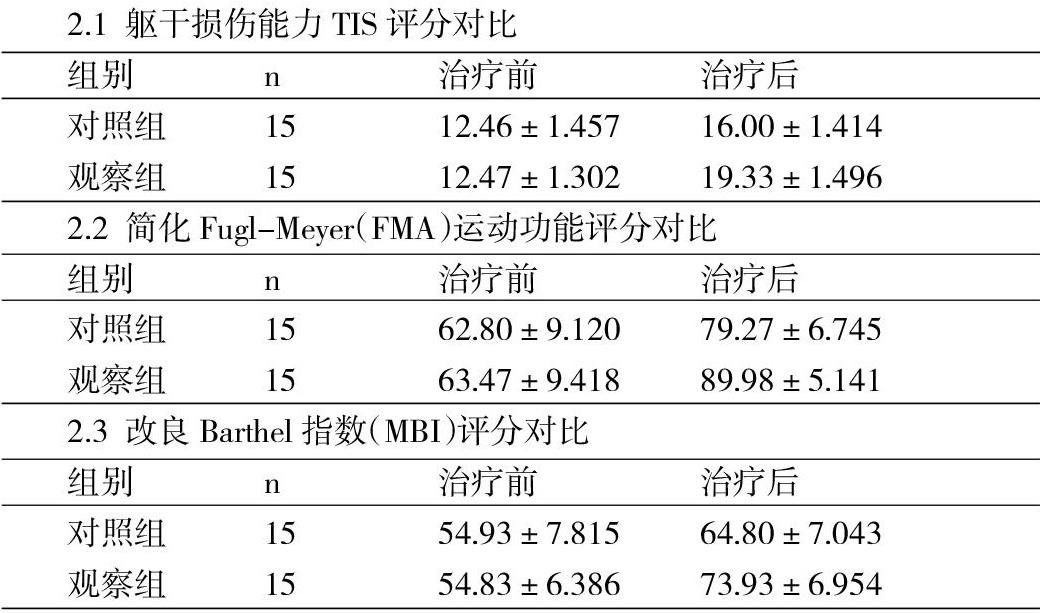

2.1? 軀干損傷能力TIS評分對比

2.2? 簡化Fugl-Meye(rFMA)運動功能評分對比

2.3? 改良Barthel指數(MBI)評分對比

3???? 討論

腦卒中后,大腦的神經元往往受損,常出現肌張力異常、肌群神經功能障礙、軀干位置覺減弱、平衡功能障礙、姿勢控制和穩定能力變差等,影響運動功能及ADL能力。

臨床常規康復訓練一般仍是主要集中在肢體功能訓練,過于關注肢體運動模式及動作的完成情況等。本研究在軀干控制訓練的內容中添加了橫膈呼吸訓練(吸氣與軀干伸展有關,呼氣與軀干彎曲有關)、核心穩定性訓練(包括核心肌群訓練、橋式運動、髂腰肌訓練、懸吊練習)及骨盆控制訓練(骨盆既是軀干的支撐基礎,又是下肢運動的驅動結構)[2]。核心肌群參與維持軀干穩定;髂腰肌為髖部肌肉,它促進軀干軸的形成,有支持和保護腰椎、保護骶髂關節結構穩定的作用[3]。

綜上所述,接受常規康復治療與接受結合軀干控制訓練的常規康復治療的偏癱患者的TIS、FMA及MBI評分均有提高,后者較前者更能有效得提高患者的軀干控制能力、運動功能及ADL,幫助提高其運動質量。

參考文獻:

[1]?? Tamaya Van Criekinge,Steven Truijen,Jonas Schr?der,Zo?Maebe,Kyra Blanckaert,Charlotte van der Waal,Marijke Vink,Wim Saeys.The effective-

ness of trunk training on trunk control,sitting and standing balance and mobility post-stroke:a systematic review and meta-analysis[J].SAGE Publica-tions,2019,33(6).

[2]?? 葛明飛.懸吊核心穩定訓練在腦卒中恢復期患者康復治療中的應用[J].中國療養醫學,2020,29(03):255-257.

[3]?? 彭亮.懸吊下軀干控制訓練對腦卒中后遺癥期運動功能的康復作用分析[J].世界最新醫學信息文摘,2019,19(51):92-93.