石雕藝術中的鄉愁

王慶嬋 羅明金

摘? 要:芷江天后宮位于湖南省芷江縣舞水西岸,與縣城隔河相望,是我國內陸現存規模最大的“媽祖廟”。芷江這座天后宮之所以著名,不僅是因為占地面積廣,更因為其門坊石雕藝術歷史悠久、內容豐富、技藝精湛,融合福建湖南兩地地域文化特色。通過對門坊石雕的內容分析,探究這座媽祖廟能夠在距福建千里之外的芷江長存且被當地人廣泛認同的原因。

關鍵詞:天后宮;石雕;鄉愁

基金項目:本文系國家社科基金藝術學項目“武陵山片區少數民族特色建筑營造技藝的整理與傳承研究”(19EG208)階段性成果。

芷江天后宮位于芷江縣舞水西岸,是我國內陸現存規模最大的媽祖廟。臺灣、福建地區將媽祖視為保護神,稱為“天后”,福建客商有一個習俗,客居異地,必定集資建天后宮,并為同鄉會館,在此既可以進行生意上的溝通,也可以寄托思鄉之情。芷江天后宮最著名的是青石雕刻,主要包括門坊前面的欄桿、門坊兩側的塑像和門坊上面的雕刻[1]。天后宮門坊石雕藝術歷史悠久、內容豐富、形式多變、雕刻技藝精湛且融合福建、湖南兩地地域文化特色,傳達了福建客商濃濃的鄉愁。

一、芷江天后宮建筑及雕飾藝術特征

清康熙年間,客居此地的福建客商集資興建了同鄉會館,并于乾隆十三年(1748)改建為天后宮。天后宮的建筑精髓就是門坊石雕,采用了多種雕刻手法,包括高浮雕、淺浮雕、圓雕、透雕、線刻等。門坊石雕是集建筑、雕刻、繪畫藝術于一身的精品,具有鮮明的藝術特征,主要體現在三個方面。

(一)媽祖文化與湖南本地文化相結合

芷江地處湘黔邊境,缺少媽祖文化和海洋文化基因,如果直接將福建媽祖形象和海洋文化元素圖案生搬硬套在天后宮門坊裝飾是會被當地人排斥的,因此,門坊裝飾采用間接的方式來歌頌媽祖功德。一方面在天后宮門坊以文字的方式來裝飾,“天后宮”字牌(如圖1)周圍環繞了四處文字,分別是“現身說法”“金灘浪靜”“護國佑民”“玉燭輝揚”[2]。另一方面取八仙形象來代替媽祖。例如門坊兩邊柱子有8幅八仙圖案(如圖2),都呈上下豎構圖,描述了八仙站在畫面上方手持兵器與海底一個或多個水怪的斗爭,海底水流湍急,水里有很多海洋生物,如蝦、蟹、海龜、貝殼、海魚等。在湖南民間八仙元素運用很多,但是天后宮門坊中的八仙不只是湖南本地的八仙形象,還是將湖南八仙與福建海洋文化相結合進行了再創造,也是媽祖的化身,有著在大海中救助漁民、勇斗水怪等各種功德圣跡。

(二)芷江侗族工匠與福建客商意向相結合

因為天后宮的營造者都是湖南本地工匠,在雕刻的過程中會將自己對生活的所見所聞加入其中。例如著名的“洛陽橋”(如圖3)浮雕圖像,從建筑風格上融入了侗鄉風雨橋的元素。福建客商本來的意向是在信息傳輸過程中融入工匠對生活的認知,并賦予民眾原本認知的圖像以新的形式與內涵。門坊正間額坊的位置,在湖南原是裝飾八仙圖案的,現在卻被媽祖文化元素所替代。工匠為了彌補這個缺憾又將湘西少數民族地區信奉的八部大王的形象組合成八王巡天(如圖4),并裝飾在門坊正間額坊,且各配以獅、象、麒麟等坐騎。弧形門正上方的魁星點斗(如圖5)圖像中,乍一看是湖南常見的魚躍龍門,仔細看卻不同。和門坊其他圖案一樣可以看到海浪水紋,魁星站在龍門之內,腳踩在海水之上,龍門外兩邊分別雕刻對稱的魚,呈躍出水面的姿勢,與魚躍龍門圖像相仿,但其中包含了很多海洋文化特征,明顯體現了本地工匠與福建客商意向相結合的特點。

(三)地域材料與外來文化碰撞

天后宮石坊建筑石料全為青石,色青質細。采用“梁柱式”和“堆砌法”,仿木框架式結構,榫卯結構,結構緊密,抗震性強,充分顯示了我國古代民間石雕藝人的聰明智慧。在坊上運用多種形式和題材進行裝飾,將媽祖文化中不同的內容雕刻在本地盛產的材料青石上,以其石雕內容豐富且融合兩地文化特色、形式多變、雕刻技藝精湛,被廣為傳頌稱贊。

二、芷江天后宮門樓

石雕藝術中的鄉愁元素及表現形式

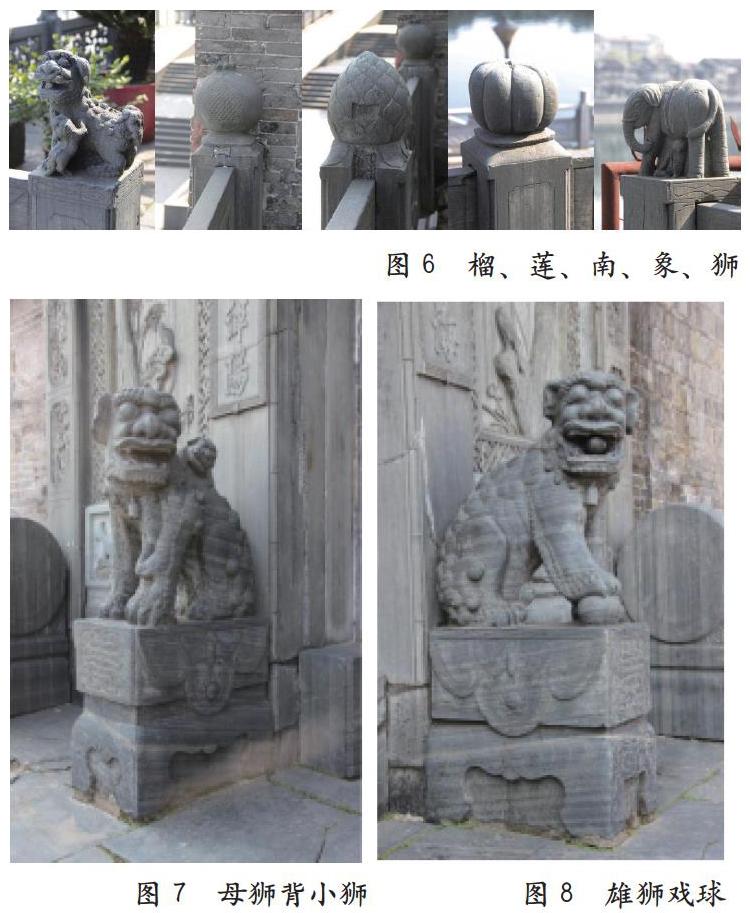

天后宮門坊青石雕刻在多處都體現了鄉愁元素。門坊前面的欄桿呈左右對稱分布。每部分由5根柱子和4塊欄桿組成,5根柱子的柱頭分別雕刻了石榴、蓮花、南瓜、小象、小獅(如圖6),取其諧音“留連難相思”,表現了福建客商對故鄉的思念之情。其中大象和獅子造型不像平時看到的單體存在,而是母子二人,這也隱喻了媽祖文化。

門坊兩側的塑像是由三頭獅子和臺基組成,左側(如圖7)為母獅背著小獅子在石基上嬉戲玩耍,小獅子趴在母獅子背上,畫面溫馨,呈現了媽祖文化特征,表達了福建客商思鄉之情。“大獅與小獅”搭配表示“太師”與“少師”,寓意輩輩出高官之愿[3]。右側(如圖8)石基上是雄獅戲球,“獅子與繡球”搭配表示“好事在后頭”。獅子造型大氣、表情自然、雕工精湛、細節刻畫非常完美,紋理概括準確,就連脖子上的銅鈴造型都采用線刻的方式進行塑造。兩臺石基造型和紋飾都相同,造型都為長方體,整體造型規整簡潔,有須彌座的影子,中間略微束腰,兩臺石基的兩側浮雕都是蝙蝠和太陽不同形式的組合,寓意福如東海、日出東方。蝙蝠的“蝠”和“福”是同音字,用來表達期望美好之意。同時福建在湖南的東方,又瀕臨海岸,也暗含了思鄉之情,并祈求家鄉能給自己帶來福氣。兩臺石基正面圖案是相同的,都是蝙蝠。蝙蝠是中國傳統寓意紋樣,蝙蝠不是鳥,也不是鼠,而是一種能夠飛翔的哺乳動物。在門口雕刻蝙蝠,寓意“進福”,福氣從天而降。

門坊上部的雕飾(如圖9)是最值得研究和品味的。天后宮石坊為四柱三門式門坊建筑,由95幅青石花屏鑲嵌而成,最大的2米見方,最小僅0.09平方米。大小不一、互相錯呈。此石坊集建筑、石雕、繪畫藝術于一體,在國內的天后宮建筑中很少見到,其門坊雕飾多處呈現媽祖文化特征。整個石坊雕飾內容繁多,最外邊的兩根石柱分別雕刻了懸獅戲球,呈對稱分布,與門坊下面石基上的獅子相呼應。

如左邊石柱(如圖10)雕刻為母獅和小獅子一起戲球玩耍,獅子造型生動,細節刻畫完整,如獅子背部紋理、頭部刻畫、五官、爪子、球等雕刻都體現了這些特點。