不同時期噴施調控劑對冬小麥產量及其干物質積累與分配的影響

冀傳允,馮盛燁,孫允超,于洋,王旭清,孟維偉,王娜

(1.聊城市農業科學研究院,山東 聊城 252000;2.山東省農業科學院作物研究所,山東濟南 250100)

噴施化學調控劑是增強作物抗逆性和提高作物產量的有效措施之一,在農業生產上被廣泛應用[1]。然而化學調控劑的使用效果受化學調控劑種類、噴施濃度和時期、作物品種等因素影響[2]。合理使用化學調控劑能夠提高小麥葉面積系數與葉綠素含量,延長葉片功能期,提高光合效率和灌漿速度,并能較好地協調產量構成因素間的關系,增加千粒重和結實小穗數,最終提高小麥產量[3,4]。楊忠義等[4]研究表明,拔節期追施氮肥時配合噴施多效唑可顯著提高冬小麥的光合作用,提高抗逆性,增加產量。小麥開花后噴施水楊酸可延緩葉片衰老,有利于灌漿速率和粒重的提高[5]。本試驗在前人研究的基礎上,研究不同時期噴施復合調控劑對冬小麥產量及其干物質積累與分配的影響,以期為生產上調控劑的使用提供科學依據。

1 材料與方法

1.1 試驗田概況及供試材料

試驗于2018—2019年和2019—2020年兩個小麥生長季,在位于山東省聊城市茌平區振興街道李德運村的聊城市農業科學研究院科技示范園(116°16′39″E,36°30′56″N)大田進行。土質為粘土,兩個生長季播種前0~20 cm土層土壤養分狀況見表1。

表1 播種前試驗田0~20 cm土層土壤養分含量

供試小麥品種為濟麥22。供試復合調控劑:0.01%蕓苔素內酯、氨基酸水溶肥(游離氨基酸含量≥100 g/L)和海藻酸。

1.2 試驗設計及方法

試驗設置小麥拔節前噴施調控劑(T1)、揚花前噴施調控劑(T2)、拔節前+揚花前噴施調控劑(T3)和噴清水為對照(CK)共4個處理。調控劑為復配劑,主要包括0.01%蕓苔素內酯稀釋3 000倍+氨基酸水溶肥稀釋1 000倍+海藻酸稀釋1 000倍,即每 666.7m2用 0.01%蕓苔素內酯10 g+氨基酸水溶肥30 mL+海藻酸30 g對水30 L,均勻噴施。采用隨機區組設計,重復3次。小區面積54 m2(3 m×18 m)。

兩個生長季均于冬小麥播種前將前茬玉米秸稈全部粉碎翻壓還田。播前基施氮磷鉀復合肥(15-15-15)750 kg/hm2,拔節期追施尿素 300 kg/hm2。2018年10月8日播種,2019年6月13日收獲;2019年10月9日播種,2020年6月13日收獲。其他管理措施同大田。

1.3 測定項目與方法

1.3.1 干物質積累與分配 于開花期按葉、莖+葉鞘和穗取樣,成熟期按葉、莖+葉鞘、穗軸+穎殼和籽粒取樣,每處理分別取樣30個單莖,殺青后75℃烘至恒重,稱干重。相關計算公式[6]如下:

營養器官花前貯藏干物質轉運量(kg/hm2)=開花期營養器官干物質積累量-成熟期營養器官干物質積累量;

營養器官花前貯藏干物質轉運率(%)=營養器官花前貯藏干物質轉運量/開花期干物質積累量×100;

營養器官花前貯藏干物質對籽粒貢獻率(%)=營養器官花前貯藏干物質轉運量/成熟期籽粒干物質積累量×100;

開花后干物質輸入籽粒量=成熟期籽粒干重-營養器官花前貯藏干物質轉運量;

花后干物質積累量對籽粒貢獻率(%)=(成熟期籽粒干重-營養器官花前貯藏干物質轉運量)/成熟期籽粒干物質積累量×100。

1.3.2 產量及其構成因素的測定 小麥收獲前在各小區選擇1 m長雙行調查穗數,依據平均行距計算單位面積穗數,并取30個單穗測定小穗結實性,即每穗的小穗數、不結實小穗數和穗粒數[7]。小麥成熟后,每小區垂直畦田收獲3 m2(3 m×1 m)面積,脫粒自然風干至籽粒含水量為12.5%左右時稱重計算產量,3次重復取平均值,并折算成公頃產量。

1.4 數據分析

采用Microsoft Excel和 SPSS軟件進行數據整理和統計分析。

2 結果與分析

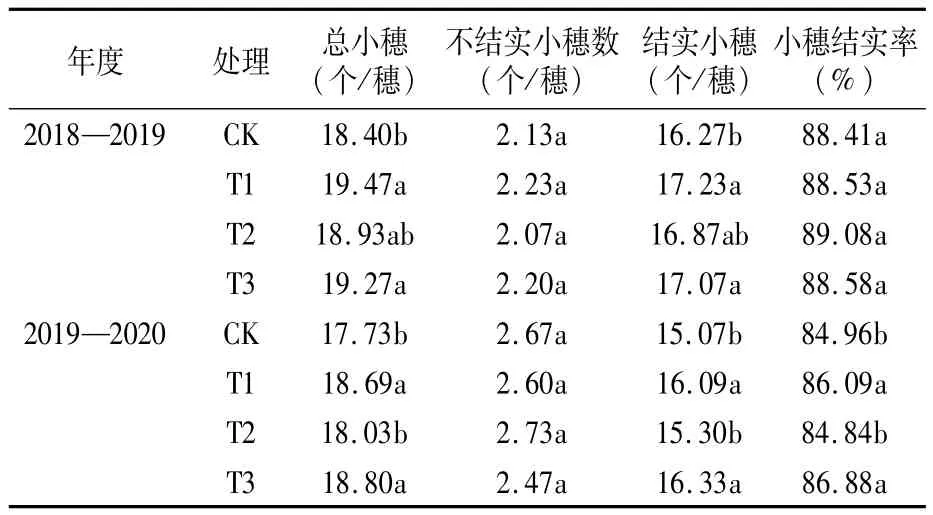

2.1 不同處理小麥小穗發育的差異

由表2可知,兩個小麥生長季T1、T3處理總小穗數和結實小穗數均顯著高于對照;各處理間不結實小穗數差異不顯著。2018—2019年各處理間小穗結實率無顯著差異,2019—2020年小穗結實率表現為T1、T3顯著高于T2、CK。以上結果表明,拔節前噴施調控劑可提高小麥結實小穗數。

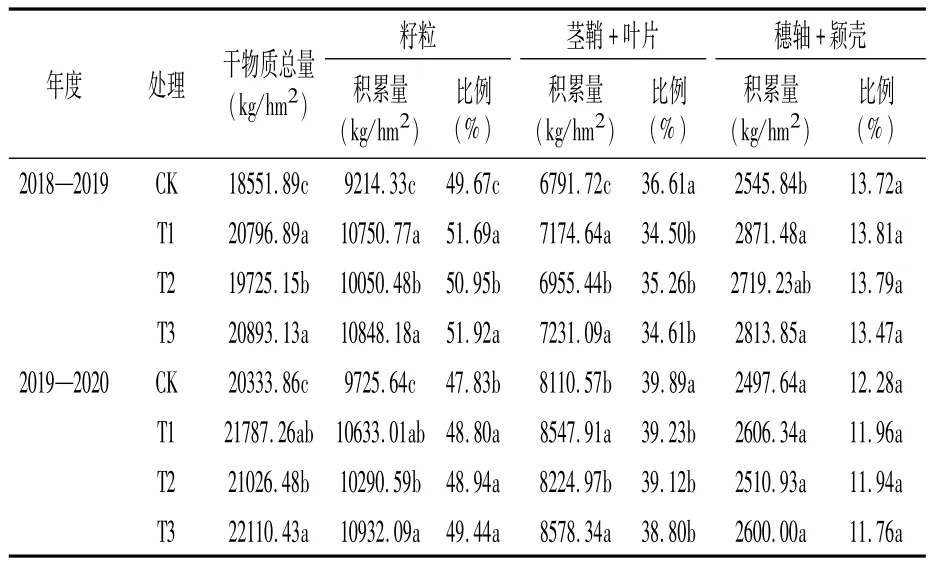

2.2 不同處理對小麥成熟期干物質積累與分配的影響

由表3可知,2018—2019年成熟期干物質總量、籽粒干物質積累量、莖鞘+葉片干物質積累量均表現為:T1、T3> T2> CK,且 T1、T3與 T2、T2與CK差異均達顯著水平;T1和T3處理穗軸+穎殼干物質積累量顯著高于對照,與T2處理無顯著差異;籽粒干物質所占比例表現為T1、T3>T2>CK。

2019—2020 年,成熟期干物質積累總量和籽粒干物質積累量均表現為T3處理均顯著高于T2和CK,與T1處理無顯著差異;莖鞘+葉片干物質積累量表現為:T1、T3顯著高于T2、CK;籽粒干物質所占比例表現為T1、T2、T3顯著高于CK。以上結果表明,噴施調控劑有利于小麥干物質積累及其向籽粒中的轉運,其中拔節前噴施調控劑的T1和T3處理效果更為顯著。

表2 不同處理小麥小穗發育的差異

表3 不同處理成熟期干物質積累與分配

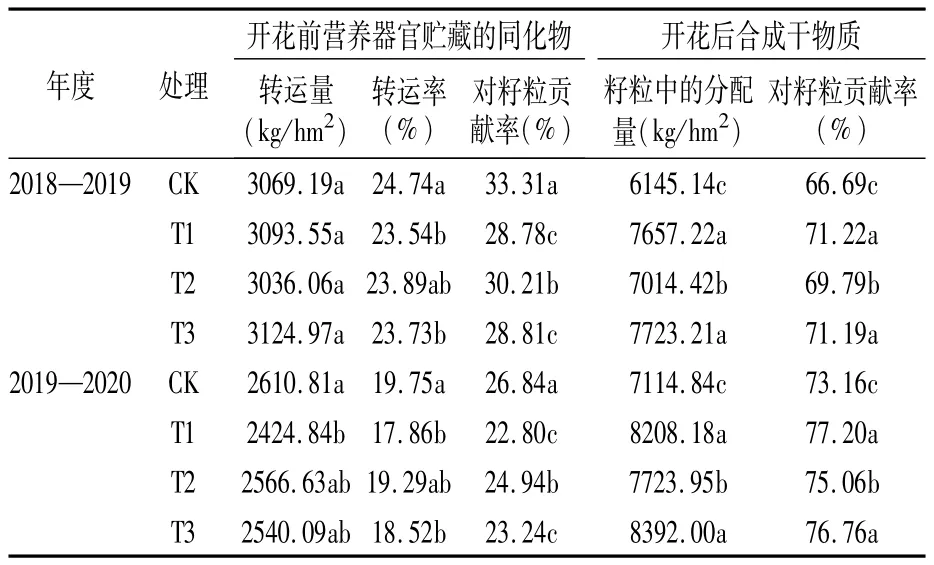

2.3 不同處理花前花后干物質的再分配及其對籽粒的貢獻率

由表4可知,開花前營養器官貯藏的同化物向籽粒中的轉運量2018—2019年各處理間無顯著差異;2019—2020年T1處理轉運量顯著低于對照,而與T2和T3處理無顯著差異。兩個小麥生長季,T1和T3處理開花前營養器官貯藏的同化物向籽粒中的轉運率均顯著低于對照;開花前營養器官貯藏的同化物對籽粒貢獻率表現為CK>T2>T1、T3;開花后合成干物質向籽粒中的分配量及其對籽粒貢獻率均表現為T1、T3>T2>CK。結果表明,拔節前噴施調控劑開花后合成干物質向籽粒中的分配量及其對籽粒貢獻率較高,促進了開花后干物質的積累及其向籽粒的轉運,有利于獲得高產。

表4 不同處理花前花后干物質的再分配及其對籽粒的貢獻率

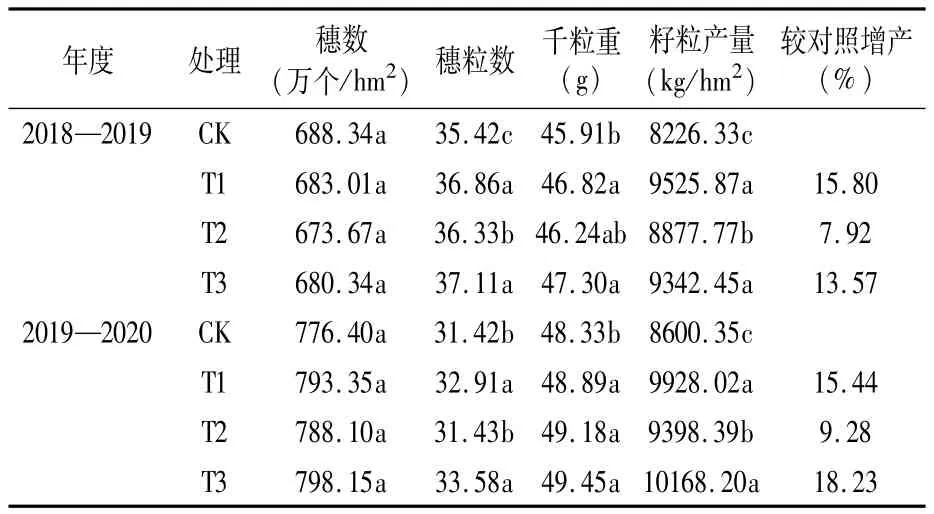

2.4 不同處理籽粒產量及產量三因素的差異

由表5可知,兩個小麥生長季,各處理穗數均無顯著差異;T1和T3處理穗粒數無顯著差異,均顯著高于T2和CK;T1和T3處理千粒重顯著高于CK,與T2處理無顯著差異。T1、T2和T3處理籽粒產量均顯著高于對照,兩年度分別增產15.80%、7.92%、13.57%和 15.44%、9.28%、18.23%,其中T1處理籽粒產量顯著高于T2和CK,與T3處理無顯著差異。以上結果表明,拔節前或揚花前噴施調控劑均可起到增產效果,僅拔節前噴施調控劑的T1處理可顯著增加小麥穗粒數和千粒重,獲得高產,在此基礎上增加揚花前噴施調控劑,增產效果不顯著。

表5 不同處理小麥籽粒產量及其構成因素

3 討論與結論

邵云等[8]研究表明,施用麥巨金、麥業豐和多效唑3種化學調控劑均增加了小麥穗長、結實小穗數。李春喜等[9]研究表明,施用化學調控劑能夠降低不孕小穗數的產生,提高冬小麥結實小穗數、千粒重與穗粒數。本試驗條件下,各處理間不結實小穗數無顯著差異,拔節前噴施調控劑的T1處理小麥總小穗數和結實小穗數顯著高于CK,與T3處理無顯著差異,揚花前噴施調控劑的T2處理結實小穗數與對照無顯著差異。表明拔節前噴施調控劑可提高小麥總小穗數,進而提高結實小穗數,揚花前噴施調控劑對結實小穗數無顯著影響。

小麥產量取決于光合產物的生產、積累及向籽粒的轉運和分配。干物質積累是小麥產量形成的基礎,干物質積累及其轉運特性與產量的提高關系密切[10]。有研究表明,小麥籽粒產量與干物質積累、收獲指數均呈顯著正相關[11]。李春喜等[9]研究表明,施用化學調控劑能夠促進小麥干物質的積累。小麥籽粒產量大部分來自花后的光合生產[12];花前累積干物質對小麥產量有一定貢獻,但產量高低主要取決于花后干物質的積累和轉移[13]。在小麥籽粒干物質的構成中,約有1/3來自開花前營養器官貯藏物質的轉運,而剩余2/3均來自于開花后功能葉片的光合產物積累[14]。馬尚宇等[15]研究表明產量與花后干物質貢獻率呈顯著正相關,因此擴大開花后干物質積累量是獲得高產的基礎。本試驗條件下,T1和T3處理干物質積累總量及其向籽粒中的分配比例均顯著高于對照,開花后合成干物質向籽粒中的分配量及其對籽粒貢獻率均顯著高于T2和CK,表明拔節前噴施調控劑促進了花后干物質的積累,有利于干物質的合成積累及其向籽粒中的分配,是高產的基礎。

王學君等[16]研究表明,苗期噴施含氨基酸的水溶肥可提高小麥穗數和產量,對穗粒數和千粒重無顯著影響;揚花期噴施對小麥穗數影響不顯著,但增加小麥穗粒數和千粒重。李金鑫等[17]研究表明,與常規復混肥相比,小麥施用海藻酸增效復混肥可提高千粒重和穗數,增產達15.33%。王丹等[18]研究表明,小麥拔節期和灌漿期葉面噴施多效唑可顯著提高產量、穗數和穗粒數;噴施水楊酸可顯著增加產量、穗數和千粒重,對穗粒數無顯著影響。楊衛兵等[19]研究發現,開花后4天連續噴施外源ABA或GA,均能調節灌漿起始時間并延長籽粒灌漿持續期,顯著增加小麥粒重。本試驗條件下,T1和T3處理籽粒產量無顯著差異,均顯著高于T2和CK,各處理間穗數無顯著差異,T1和T3處理穗粒數顯著高于T2和CK,千粒重顯著高于CK,與T2處理無顯著差異。表明,拔節前噴施調控劑可顯著增加小麥穗粒數和千粒重,產量顯著高于揚花前噴施調控劑處理,有利于獲得高產,在此基礎上增加揚花前噴施調控劑,增產效果不顯著。綜合考慮籽粒產量和生產投入建議僅在拔節前噴施1次調控劑即可。