恐婚男女的“婚姻家庭”課

薩拉·基廷 李秋凝

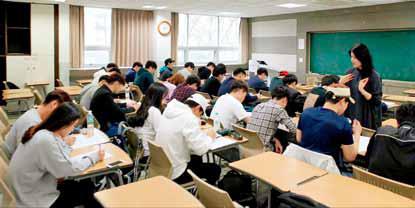

在首爾東國大學的一間教室內,李恩珠教授讓同學們畫出瓶子和自行車。不過,這可不是什么藝術課,而是一堂旨在幫助年輕人探索性別關系,未來順利找到人生伴侶的“婚姻家庭”課。

李教授認為繪畫可反映學生內在的女性或男性特質,讓其對自身性格特征有更清晰的認知。比如,從車頭開始畫自行車的女生更具陽剛之氣。

接下來,李教授還向學生們展示了小男孩推嬰兒車散步,小女孩在一堆玩具工具旁玩得不亦樂乎的廣告圖片。她告訴學生,歐洲的這些玩具廣告正是在挑戰人們對于性別的刻板認知。

事實上,開設此類課程只是韓國政府為解決本國年輕人結婚生子意愿越來越低這一棘手問題而施行的一個舉措。

| 持續下降的生育率 |

“男主外,女主內”這一根深蒂固的思想,對當代韓國年輕人的婚戀觀與家庭觀都產生了極大的影響。

為提高國民生育率,政府在過去十年間投入數十億美元,包括延長產假、提供免費不孕不育治療、為有三個及以上孩子的家庭優先提供公共育兒服務。盡管如此,其總和生育率,即平均每名育齡婦女生育子女數還是從2018年的0.98跌至2019年的0.92,創歷史新低。這意味著,韓國總和生育率連續兩年低于1,遠遠達不到為確保韓國人口穩定,即人口維持在5100萬所需的2.1。

首爾東國大學開設的“婚姻家庭”課

韓國近年來有個名為“三拋世代”的新詞,特指放棄戀愛、婚姻和生育三件事的年輕一代。

李教授表示,如今的年輕人飽受經濟低迷和失業的困擾,不得不把精力都用在找工作和實現經濟獨立上。研究表明,男性面對的經濟壓力是阻礙其邁進婚姻殿堂的最大因素。他們越來越傾向于將婚姻視為備選,而不是必須。女性也有同樣的焦慮。

李教授24歲的學生金智媛說:“我身邊的人都不想結婚,因為養育孩子開銷太大,更何況還要送他們上學接受教育。我的女性朋友們都覺得自己租房,買喜歡的東西,養個寵物,再約約會遠比組建一個家庭自在得多。”

|“壓縮的現代性”|

還有一些因素同樣令韓國年輕人對婚姻望而卻步。“我聽說,一旦結了婚,生了孩子,自己的生活就不復存在了。”金智媛擔憂地說。另一位同齡男學生金志明則表示,自己確實很想安定下來,但其女友希望男方家人能保證婚后女方的家庭地位不會處于最底層。金志明不得不向女友表態,自己的家人絕不會拘泥于這樣的傳統。

新加坡國立大學家庭與人口研究中心主任兼教授楊珍指出,韓國和新加坡等國家都面臨著“壓縮的現代性”,即在經濟高速發展的同時,社會的巨大變革也如影隨形。她說:“歐洲一個世紀甚至更長時間內逐漸發生的變化,在亞洲的一些國家二三十年內就完成了。經濟、教育和女性角色等方面都在急劇變化,社會制度和規范卻沒有跟上變革的腳步。”

生活成本和壓力的不斷增加導致年輕人推遲考慮婚姻和生育。

另一個和現代家庭需求格格不入的便是當下的職場文化。李教授說,很多女性希望能去對職場媽媽友好的企業工作,否則還得時刻擔心孩子和工作的取舍問題。

墨爾本大學人口學教授彼得·麥克唐納說:“對雇主來說,員工的家庭生活無足輕重。東亞文化更傾向于雇主的需求,希望員工長時間工作,能為工作獻身。”

另一個阻礙女性步入婚姻的潛在因素是家務分工中的性別不平等。2015年經濟合作與發展組織的一份報告顯示,韓國男性平均每天做家務的時間只有45分鐘,還不到經合組織國家平均水平的1/3。

| 課堂中的約會練習 |

在李教授的婚姻家庭課上,學生需和搭檔共同完成一些被他們稱之為“強制約會”的戀愛練習。搭檔需要練習處理將來他們在真實關系中可能遇到的問題,比如經濟承受范圍內的約會,籌備婚禮,甚至制定婚姻合同,規定家務分工、育兒方式,以及假期先拜訪哪方父母等。

雖然韓國政府近十年耗資數十億美元刺激生育,但生育率還是在2019年跌至歷史新低。

課程中還會重溫性教育基礎知識。和20多歲的學生講解“生理期”確實有些奇怪,但李教授認為課程的重點在于要告訴學生如何避免意外懷孕,這些都能改善他們對兩性的認知,從而對生育有更多的把握。但這樣的基礎教育對提升韓國生育率是否有幫助還有待觀察。

其他國家也在嘗試各種辦法。新加坡為刺激生育下了很大功夫,比如給予金錢獎勵,實施“嬰兒花紅”計劃等。然而多年過去,這些措施似乎并沒有對生育率起到什么作用。

韓國也曾有過一些創新的舉措。比如2010年,衛生部、福利和家庭事務部的員工可以每月挑個周三“早點回家”,在這個“家庭日”和家人共度美好時光。但事實上,即便強制晚上七點鐘辦公室必須斷電,也沒能讓這些政府雇員有生育的想法。

楊教授認為,諸如此類的短期激勵措施意味著國家仍未解決最關鍵的問題,也未能根據性別角色的變化作出相應調整。持相似觀點的麥克唐納稱,如果不作更廣泛的社會變革,其他一切刺激生育的措施都毫無意義。曾經,政府因為把低生育率歸咎于女性而遭到聲討。而這些方向錯誤的激勵政策只會讓女性更加堅持自己不生孩子的信念。

開設“婚姻家庭”課的目的不僅是要求學生了解自己,同時還鼓勵他們要對未來的家庭生活充滿向往。金志明承認道:“我自認為和女友相處的方式很不錯,但在性格測試后才發現,我有一定的強迫傾向,而且比自己想象的更加保守。”

李教授教育學生“不一定要找十全十美的另一半,而是要找到最適合自己的人”,這種心態才能為幸福的婚姻和家庭生活奠定基礎。

不過,仍有部分學生表示,想要擺脫父母的期望并不容易。金智媛說:“我媽媽總是希望我的另一半有一定的經濟能力,成長于和睦家庭,性格要好,而且體貼入微。”但她覺得有些因素更加重要,“比起外貌,財務穩定才是最重要的。”她笑著說,“我媽總說,一旦結了婚,長得如何都是浮云。”

[編譯自BBC網站]

編輯:侯寅