V型密封圈結(jié)構(gòu)參數(shù)對密封性能影響研究

譚 蔚 付亞康 王建軍 李兵兵

(1.天津大學(xué)化工學(xué)院;2.中國石油蘭州石化公司設(shè)備維修公司;3.天津大學(xué)仁愛學(xué)院化工系)

填料密封是應(yīng)用最早的密封技術(shù)之一,廣泛應(yīng)用在閥門、往復(fù)機(jī)械、液壓氣動裝置、部分旋轉(zhuǎn)機(jī)械及釜等裝置中,因?yàn)樵谑褂眠^程中填料與往復(fù)或旋轉(zhuǎn)軸直接接觸,容易發(fā)生磨損,因此填料的摩擦磨損成為影響填料密封可靠性、耐久性和穩(wěn)定性的主要因素[1~3]。隨著技術(shù)的不斷發(fā)展和使用需求的不斷提高, 密封圈截面形狀從最初的O型、矩形等,逐漸發(fā)展出了V型、U型、Y型及L型等較為復(fù)雜的填料密封形式[4]。

填料密封在實(shí)際使用過程中密封性能的影響因素眾多,其中失效原因主要有動密封面摩擦磨損,密封圈材料在使用過程中蠕變失效等。 這些失效原因與密封面的接觸壓力和密封圈內(nèi)應(yīng)力分布直接相關(guān),所以國內(nèi)外有很多學(xué)者對填料密封結(jié)構(gòu)的受力進(jìn)行了研究。 張付英等利用ANSYS分析了方形同軸組合密封圈的結(jié)構(gòu)和運(yùn)行參數(shù)對其動靜密封性能的影響[5]。 祝娟和鄒龍慶通過ANSYS建立了變截面密封圈的三維有限元模型,研究了其幾何參數(shù)對密封性能的影響[6]。譚晶等通過建立斯特圈的二維軸對稱模型,分析了滑環(huán)厚度、接觸力和介質(zhì)壓力對斯特圈接觸壓力的影響[7]。 楊化林等利用ABAQUS分析了往復(fù)式骨架油封的過盈量、速度和摩擦系數(shù)對其密封性能的影響[8]。然而,大多數(shù)的數(shù)值模擬研究缺少實(shí)驗(yàn)或理論驗(yàn)證,難以說明模擬結(jié)果的準(zhǔn)確性。 秦瑤對旋轉(zhuǎn)軸V型密封圈進(jìn)行簡化, 利用彈性力學(xué)有關(guān)理論和有限元方法進(jìn)行了理論和模擬計(jì)算,研究了V型密封圈內(nèi)外過盈量對其密封性能的影響,但在計(jì)算中將整個(gè)V型密封結(jié)構(gòu)簡化成矩形,與實(shí)際模型存在較大的差別,導(dǎo)致計(jì)算結(jié)果的適用性較差[9]。 并且,對于往復(fù)動密封中V型密封圈內(nèi)外圈過盈、唇口角度等結(jié)構(gòu)參數(shù)對密封性能的影響規(guī)律的研究尚未見報(bào)道。

為此,筆者采用ANSYS軟件,針對柱塞泵填料密封結(jié)構(gòu), 建立了V型填料密封圈二維軸對稱有限元模型, 對V型填料密封圈密封效果進(jìn)行了有限元數(shù)值模擬分析,并通過實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了該模擬結(jié)果的準(zhǔn)確性。 在此基礎(chǔ)上,研究分析了外過盈量、內(nèi)過盈量及唇口角度等結(jié)構(gòu)參數(shù)對密封性能的影響,研究結(jié)果可為V型密封圈的設(shè)計(jì)、選用和結(jié)構(gòu)優(yōu)化提供依據(jù)和參考。

1 V型填料密封有限元模型

1.1 模型簡化

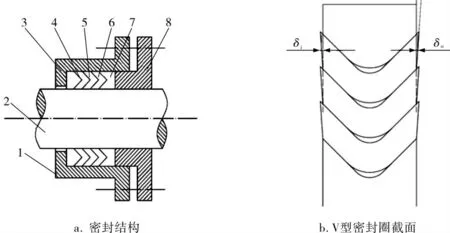

柱塞泵填料密封結(jié)構(gòu)如圖1所示。 由于所受載荷和邊界條件完全軸對稱,且往復(fù)密封在大行程運(yùn)動時(shí)趨于穩(wěn)態(tài),所以對往復(fù)密封的仿真可以簡化為準(zhǔn)靜態(tài)二維軸對稱模型(圖2),其中活塞桿與密封圈、填料函與密封圈之間定義非對稱摩擦接觸;各密封圈之間和密封圈與支撐環(huán)、壓環(huán)之間定義對稱摩擦接觸。

圖1 柱塞泵V型填料密封結(jié)構(gòu)示意圖

圖2 活塞桿填料密封二維軸對稱有限元模型

活塞桿填料密封的結(jié)構(gòu)參數(shù)如下:

活塞桿直徑 85mm

填料函內(nèi)徑 100mm

外過盈量δo0.1mm

內(nèi)過盈量δi0.1mm

唇口角度γ 0°

其中活塞桿、填料函和填料壓蓋的材料為結(jié)構(gòu)鋼,密封圈的材料為聚四氟乙烯(PTFE),在應(yīng)變小于50%時(shí)可以近似看作線彈性材料[10],各材料特性參數(shù)見表1。

表1 各組件材料參數(shù)

對有限元模型進(jìn)行如下假設(shè):密封圈材料在使用過程中始終處于線彈性階段,有確定的彈性模量E和泊松比μ;密封圈受到的壓緊力完全由介質(zhì)壓力提供,即計(jì)算結(jié)果中支撐環(huán)頂部端面與填料函表面處于分離狀態(tài);忽略摩擦生熱對材料性能的影響。

1.2 網(wǎng)格劃分

對模型進(jìn)行網(wǎng)格劃分, 對圖2所示活塞桿左側(cè)進(jìn)行了較大尺寸的網(wǎng)格劃分,對活塞桿右側(cè)和整個(gè)密封接觸區(qū)域進(jìn)行網(wǎng)格加密。 改變網(wǎng)格尺寸,通過提取接觸面最大接觸壓力和密封圈內(nèi)的最大Von-Mises應(yīng)力, 對網(wǎng)格進(jìn)行無關(guān)性檢驗(yàn),最終確定網(wǎng)格數(shù)量為52 854個(gè),如圖3所示。 該網(wǎng)格劃分方式和網(wǎng)格數(shù)量,既能保證計(jì)算速度,又能保證計(jì)算結(jié)果的準(zhǔn)確性。

1.3 邊界條件及加載

根據(jù)柱塞泵實(shí)際工作過程中活塞桿的工作狀態(tài),將密封分3種工況:預(yù)緊工況、外行程工況和內(nèi)行程工況。 預(yù)緊工況為密封圈預(yù)緊安裝狀態(tài),建立密封圈的初始過盈模型,指定填料壓蓋初始位置,建立各接觸對后密封圈因存在初始過盈量會產(chǎn)生變形,從而達(dá)到預(yù)緊工況;外行程工況為介質(zhì)吸入過程,介質(zhì)腔為負(fù)壓狀態(tài),可以忽略,只需在預(yù)緊工況基礎(chǔ)上對活塞桿施加外行程位移; 內(nèi)行程工況為介質(zhì)泵出過程, 介質(zhì)腔受14MPa介質(zhì)內(nèi)壓, 內(nèi)行程工況需在預(yù)緊工況的基礎(chǔ)上首先在密封面上施加14MPa的流體壓力滲透載荷,之后再對活塞桿施加內(nèi)行程方向的位移。

圖3 模型的網(wǎng)格劃分

1.3.1 過盈配合的模擬

建立密封圈與活塞桿、密封圈與填料函的過盈配合模型, 如圖4所示。 使密封圈的初始過盈量穿透到活塞桿和填料函中, 通過定義彈球區(qū)域,使彈球半徑內(nèi)初始模型上產(chǎn)生穿透(密封圈與活塞桿、填料函)或距離較遠(yuǎn)(壓環(huán)與填料壓蓋)的接觸對,通過變形產(chǎn)生接觸,從而達(dá)到預(yù)緊狀態(tài)。

圖4 V型密封圈過盈裝配模型及其局部放大圖

1.3.2 介質(zhì)壓力的加載

對密封圈接觸面施加14MPa的流體壓力滲透載荷,流體壓力滲透載荷可以模擬流體穿過兩個(gè)相互接觸的表面。 指定一個(gè)完全暴露于流體中的起始點(diǎn),流體壓力將沿著該起始點(diǎn)向接觸面內(nèi)進(jìn)行加載,并且壓力加載方向垂直于單元面,直至到達(dá)某個(gè)節(jié)點(diǎn)位置流體壓力小于節(jié)點(diǎn)的接觸壓力,則停止加載;反之當(dāng)流體壓力大于接觸壓力,則繼續(xù)向前加載[10,11]。

2 實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)

為了驗(yàn)證有限元模型結(jié)果的準(zhǔn)確性,設(shè)計(jì)搭建了填料密封接觸壓力測量實(shí)驗(yàn)裝置(圖5)。 實(shí)驗(yàn)過程中通過SYB-2型手動液壓泵對介質(zhì)腔加載14MPa 壓力, 并 通 過YTN-60 型 壓 力表 (精度0.1MPa)控制加載壓力。 在填料函表面V2密封圈對應(yīng)位置處開φ1mm測量孔, 并將連接有量程0~30N的JLBS-M2微型拉壓力傳感器(精度0.1%FS)的細(xì)金屬棒插入測量孔,測量該金屬棒受力。

圖5 填料密封接觸壓力測量實(shí)驗(yàn)裝置

金屬棒受力F的計(jì)算公式為:

式中 d——金屬棒直徑,mm;

σ——金屬棒端面中心點(diǎn)處的接觸壓力,MPa。

實(shí)驗(yàn)測量內(nèi)外過盈量均為0.1mm、 唇口角度分別為0、2、4°時(shí)的接觸壓力,并取5次測量結(jié)果的平均值作為實(shí)驗(yàn)結(jié)果(表2)。

表2 不同唇口角度金屬棒受力結(jié)果

3 密封圈結(jié)構(gòu)參數(shù)對接觸壓力的影響

往復(fù)密封中動密封面接觸壓力分布對密封圈的摩擦磨損有直接影響。 活塞桿的潤滑取決于由活塞桿帶入密封界面液壓流體的行為,而流體通過密封處的量僅決定于流體壓力分布曲線的最大壓力梯度。 外行程過程接觸壓力分布曲線峰值點(diǎn)左側(cè)最大壓力梯度越大則外行程帶出的液體量越少;內(nèi)行程過程接觸壓力分布曲線峰值點(diǎn)右側(cè)最大壓力梯度越小則內(nèi)行程帶回的液體量越多,因此通過往復(fù)動密封面接觸壓力分布曲線可以對其潤滑狀態(tài)和泄漏量進(jìn)行預(yù)測。 此外,密封圈內(nèi)的Von-Mises應(yīng)力分布云圖可以直觀地展示出整個(gè)密封圈的應(yīng)力分布,通過密封圈內(nèi)應(yīng)力分布可以對其因應(yīng)力導(dǎo)致的失效行為進(jìn)行分析。

3.1 數(shù)值模型驗(yàn)證

提取有限元數(shù)值計(jì)算中與實(shí)驗(yàn)測點(diǎn)對應(yīng)的密封圈節(jié)點(diǎn)的接觸壓力,計(jì)算其平均值,并與實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行對比(表3)。 由表3可看出,對于3組不同唇口角度的密封圈來說,其測點(diǎn)位置處接觸壓力的實(shí)驗(yàn)結(jié)果與模擬結(jié)果的相對誤差在16.24%~19.97%。

表3 實(shí)驗(yàn)與模擬接觸壓力對比

對產(chǎn)生偏差的原因分析如下:數(shù)值模擬提取結(jié)果為節(jié)點(diǎn)的接觸壓力,以金屬棒端面所包含的所有節(jié)點(diǎn)接觸壓力平均值作為金屬棒的接觸壓力,會使其產(chǎn)生一定誤差;實(shí)際密封圈上的面積為曲面,而實(shí)驗(yàn)時(shí)是以金屬棒端面(平面)代替,會導(dǎo)致實(shí)驗(yàn)結(jié)果偏小。 綜合考慮,可以證明文中所用有限元模型和模擬方法的準(zhǔn)確性。

3.2 外過盈量的影響

圖6為唇口角度0°,內(nèi)過盈量為0.1mm,外過盈量分別為0.0、0.1、0.2mm時(shí),V1、V2、V33個(gè)V型密封圈與活塞桿各接觸單元節(jié)點(diǎn)的接觸壓力分布曲線, 橫坐標(biāo)為V1、V2、V3密封圈動密封面節(jié)點(diǎn)位置編號, 其對應(yīng)的值為從介質(zhì)側(cè)到空氣側(cè)依次排序,如圖3b所示。 圖6中各實(shí)曲線對應(yīng)左坐標(biāo)軸,為內(nèi)行程過程接觸壓力分布曲線;各虛曲線對應(yīng)右坐標(biāo)軸, 為外行程接觸壓力分布曲線。

圖6 外過盈量對3個(gè)密封圈各節(jié)點(diǎn)接觸壓力的影響

從圖6可以看出, 由于內(nèi)行程過程中流體壓力的施加,各節(jié)點(diǎn)接觸壓力明顯大于外行程各節(jié)點(diǎn)的接觸壓力,并且隨著外過盈量的增加,密封圈內(nèi)、外行程接觸壓力峰值都不斷增大。 當(dāng)外過盈量為0.0mm時(shí),雖然接觸壓力峰值大于14MPa,但是對于V2、V3密封圈, 大部分節(jié)點(diǎn)的接觸壓力小于14MPa,所以峰值點(diǎn)周圍發(fā)生磨損后,很容易使V2、V3整個(gè)密封圈失效。外過盈量由0.0mm增大為0.1mm時(shí), 內(nèi)行程過程V1密封圈接觸壓力峰值由23.898 0MPa增大為26.860 9MPa, 而V2密封圈接觸壓力峰值則由17.250 2MPa 增大為22.030 5MPa,V3密 封 圈 接 觸 壓 力 峰 值 由22.300 0MPa增大為27.919 1MPa, 增大幅度小于22%, 且3個(gè)密封圈上絕大部分節(jié)點(diǎn)接觸壓力都大于14MPa, 其密封效果要優(yōu)于外過盈量0.0mm的密封圈。然而,當(dāng)外過盈量為0.2mm時(shí),3個(gè)密封圈峰值壓力大幅增大, 其峰值分別為:38.282 0、36.902 8、45.077 5MPa,局部壓力值過大,會增大動密封面的摩擦,加速密封圈磨損,不利于密封。

此外,從圖6還可以看出,隨著外過盈量的增大,在外行程接觸壓力曲線中,峰值點(diǎn)左側(cè)的最大壓力梯度不斷增大, 外行程帶出的液體量減少;在內(nèi)行程接觸壓力曲線中,峰值點(diǎn)右側(cè)最大壓力梯度同樣不斷增大,內(nèi)行程帶回液體量也減少。 雖然外過盈量的增大可以保證較低泄漏量,但是帶出液體量過小容易導(dǎo)致干摩擦,從而加速密封磨損失效。

圖7給出不同外過盈量時(shí)活塞桿內(nèi)行程過程中V型密封圈的Von-Mises應(yīng)力云圖。從圖7可以看出,對于不同外過盈量的密封圈,整體應(yīng)力分布規(guī)律基本相同,且應(yīng)力最大值始終處于V1密封圈的內(nèi)夾角處,但隨著外過盈量的增加,其應(yīng)力最大值不斷增大, 其對應(yīng)的最大值分別為16.900、21.231、26.575MPa。 由于PTFE是典型的具有冷流性的塑料,受載時(shí)容易發(fā)生蠕變現(xiàn)象,且受外力影響顯著,應(yīng)力增大會加速蠕變現(xiàn)象發(fā)生,因此,密封圈應(yīng)力值不宜過大。

圖7 不同外過盈量V型密封圈Von-Mises應(yīng)力云圖

所以,V型密封圈外過盈量增大有利于初始密封、減少泄漏,但是外過盈量增大會導(dǎo)致密封圈峰值壓力增大、進(jìn)入動密封面的潤滑液體量減少。 同時(shí),隨著外過盈量的增大密封圈內(nèi)夾角處應(yīng)力值不斷增大, 密封圈的蠕變加快。 綜合考慮密封圈的摩擦磨損,潤滑狀況和應(yīng)力分布,本算例中密封圈外過盈量不宜超過0.1mm。

3.3 內(nèi)過盈量的影響

圖8為唇口角度0°,外過盈量為0.1mm,內(nèi)過盈量分別為0.0、0.1、0.2mm時(shí),V1、V2、V33個(gè)V型密封圈與活塞桿各接觸單元節(jié)點(diǎn)的接觸壓力分布曲線。 內(nèi)過盈量對接觸壓力分布曲線的影響與外過盈量的影響趨勢相同(圖6),會使內(nèi)、外行程接觸壓力峰值、外行程接觸壓力曲線峰值點(diǎn)左側(cè)最大壓力梯度和內(nèi)行程接觸壓力峰值點(diǎn)右側(cè)最大壓力梯度增大,但內(nèi)過盈量對峰值壓力和最大壓力梯度影響更大。

圖9 給出不同內(nèi)過盈量時(shí)活塞桿內(nèi)行程過程中V 型密封圈的Von-Mises 應(yīng)力云圖。 與增加外過盈量時(shí)規(guī)律相同, 不同內(nèi)過盈的密封圈,其內(nèi)整體應(yīng)力分布規(guī)律基本相同,且隨著內(nèi)過盈的增加, 密封圈內(nèi)整體應(yīng)力的最大值不斷增大, 位置均處于各密封圈的內(nèi)夾角處, 其對應(yīng)的最大值分別為20.298、21.231、26.140MPa。

圖8 內(nèi)過盈量對3個(gè)密封圈各節(jié)點(diǎn)接觸壓力的影響

圖9 不同內(nèi)過盈量V型密封圈Von-Mises應(yīng)力云圖

雖然,V型密封圈內(nèi)過盈量增大有利于初始密封和減少泄漏,但是內(nèi)過盈量增大會導(dǎo)致密封圈峰值壓力增大、進(jìn)入動密封面的潤滑液體量減少。 同時(shí)隨著內(nèi)過盈量的增大密封圈內(nèi)夾角處應(yīng)力值不斷增大,密封圈的蠕變加快。 綜合考慮密封圈的摩擦磨損、潤滑狀況和應(yīng)力分布,本算例中密封圈內(nèi)過盈量不宜超過0.1mm。

3.4 唇口角度的影響

圖10給出內(nèi)外過盈量均為0.1mm, 唇口角度分別為0、2、4°時(shí),V1、V2、V33個(gè)V型密封圈與活塞桿各接觸單元節(jié)點(diǎn)的接觸壓力分布。 從圖10可以看出,唇口角度增加,3個(gè)密封圈接觸壓力峰值基本不變。 外行程接觸壓力分布曲線峰值點(diǎn)左側(cè)最大壓力梯度有較小的增長,活塞桿外行程帶出液體量少量減少,內(nèi)行程接觸壓力分布曲線峰值點(diǎn)右側(cè)最大壓力梯度不斷減小,內(nèi)行程回送液體量增加,從而往復(fù)過程中液體的泄漏量會隨唇口角度增大而減少。

圖10 唇口角度對3個(gè)密封圈各節(jié)點(diǎn)接觸壓力的影響

圖11給出不同唇口角度時(shí)活塞桿內(nèi)行程過程中V型密封圈的Von-Mises應(yīng)力云圖。 從圖11可以看出,唇口角度分別為0、2、4°時(shí),V1密封圈內(nèi)夾角處應(yīng)力數(shù)值呈現(xiàn)出不斷下降的趨勢, 分別為:21.231、19.896、19.557MPa,但應(yīng)力最大值從V1密封圈內(nèi)夾角處轉(zhuǎn)移到V1密封圈唇口頂部單元應(yīng)力,且唇口頂部單元應(yīng)力數(shù)值不斷增大,分別為:14.956、24.256、29.700MPa。

圖11 不同唇口角度V型密封圈Von-Mises應(yīng)力云圖

所以,V型密封圈唇口角度增加的主要作用是增加密封圈夾角處的應(yīng)力,使活塞桿內(nèi)行程過程帶回液體量增多。 因此,當(dāng)密封裝置中密封的接觸壓力大于介質(zhì)壓力,而密封在往復(fù)過程中仍有泄漏現(xiàn)象時(shí), 可以通過增大唇口角度加以解決。 然而,隨著唇口角度的增加,V1密封圈唇口頂部單元應(yīng)力值會大幅增加,會導(dǎo)致該位置更容易發(fā)生破壞。 為了有更好的潤滑狀態(tài),在保證不泄漏或者在可接受范圍的較小泄漏量的前提下,密封圈唇口角度應(yīng)盡量小。

4 結(jié)論

4.1 內(nèi)、外過盈量增加,動密封面接觸壓力峰值增大,外行程接觸壓力分布曲線峰值點(diǎn)左側(cè)最大壓力梯度增大,活塞桿帶出液體量減少,內(nèi)行程接觸壓力分布曲線峰值點(diǎn)右側(cè)最大壓力梯度增大,活塞桿帶回液體量減少。

4.2 內(nèi)、 外過盈量增大,V1密封圈內(nèi)夾角處的應(yīng)力值增大,但在大應(yīng)力的作用下密封圈的蠕變會加速,容易導(dǎo)致密封失效。

4.3 唇口角度增加, 接觸壓力峰值基本不變,而外行程接觸壓力分布曲線峰值點(diǎn)左側(cè)最大壓力梯度有較小的增長,使活塞桿帶出液體量隨之減少,內(nèi)行程接觸壓力分布曲線峰值點(diǎn)右側(cè)最大壓力梯度減小,使活塞桿帶回液體量增多,對于減少往復(fù)過程的泄漏量有較大的幫助。

4.4 唇口角度增加,V1密封圈唇口頂部單元的應(yīng)力數(shù)值大幅增大,使該位置更容易發(fā)生破壞。