新形勢下我國大豆進口面臨的風險與對策

沈潔 高強

摘 要:1996年中國政府決定放開大豆進口市場后,中國開始由大豆凈出口國變為大豆凈進口國。隨著國內消費需求的快速增長,大豆進口量持續呈現增長態勢。預計未來10年中國大豆進口量仍將增長,但增速可能放慢。隨著經濟全球化的縱深推進,國內外糧食市場的關聯度越來越強,特別是當前,國家間的博弈、地區間的沖突不斷,貿易保護主義蔓延等多重因素使得我國面臨的風險相對較大。近期,新冠肺炎疫情全球蔓延,國際糧食市場價格波動對我國糧食貿易造成一定影響,尤其我國大豆進口依存度較高,勢必對我國大豆進口產生一定影響。防范化解潛在的風險,應增加國內大豆供給、適度發展大豆精深加工、加快形成多元化進口格局。

關鍵詞:大豆進口 風險與挑戰 大豆貿易格局

近幾年,我國通過貫徹“谷物基本自給、口糧絕對安全”的糧食安全新戰略,持續深化農業供給側結構性改革,糧食產量連續5年達到1.3萬億斤以上。我們用世界上十分之一的土地養活了四分之一的人口,主要的糧食作物基本實現了自給自足,但我們應清醒地認識,部分農產品仍依賴于進口,其中以大豆表現尤為明顯。在全球大豆貿易中,中國進口大豆數量占據主導地位,我國近年來進口大豆數量約占全球進口大豆總量58%左右。因中國對大豆的需求非常旺盛,大豆需求量約占全球的30%,致使對大豆進口量呈現持續增長態勢。2018年中美經貿摩擦發生加上2020年全球新冠疫情蔓延,我國大豆進口在國際環境不斷變化的新格局下面臨著諸多風險與挑戰。我們應立足國內的大豆產業,采取相應措施,才能有效應對當前我國大豆產業所面臨的風險與挑戰。

一、全球大豆供需狀況

(一)全球大豆供給仍較寬松

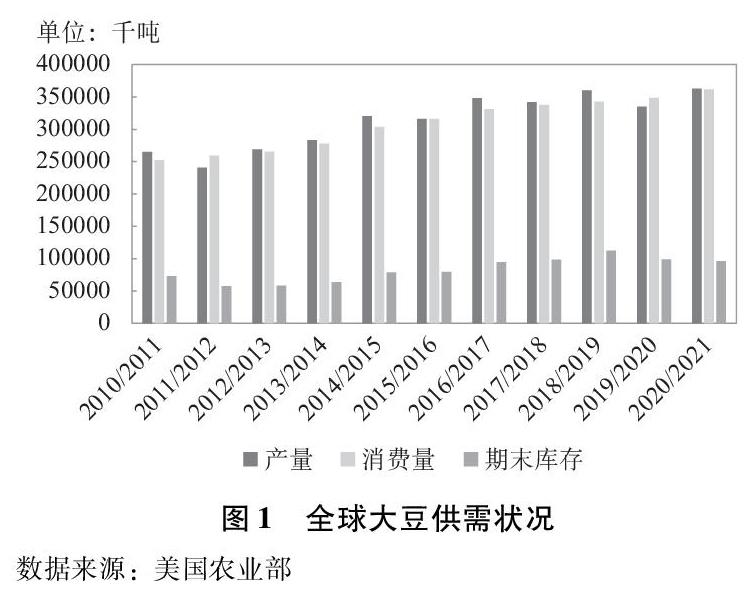

美國農業部預計2020/21年度全球大豆產量為3.63億噸,較上年增加2538萬噸,也高于2018/19年度創紀錄的3.61億噸。主產國美國、巴西、阿根廷產量均呈增長態勢。預計2020/21年度全球大豆消費量為3.64億噸,較上年度增加1515萬噸,預計大豆壓榨量3.16億噸,較上年度增加1140萬噸。預計大豆期末庫存為9508萬噸,較上年度減少460萬噸,仍處于歷史偏高水平。預計全球大豆出口量為1.62億噸,較上年度增加217萬噸。總體來看,全球大豆供應仍較充足。(圖1)

(二)全球大豆主產國產量情況

大豆作為全球產量最大的油籽品種,近幾年產量波動上漲。美國農業部最新報告預計2020/21年度全球大豆產量為3.63億噸。美國、巴西、阿根廷為世界主要大豆生產國。2019/20年度巴西超過美國,成為世界第一大大豆生產國,2020/21年度巴西大豆產量為1.31億噸,較上年度增加700萬噸,占全球大豆產量36%;美國大豆產量為1.13億噸,較上年度增加1586萬噸,占全球大豆產量31%;阿根廷大豆產量為5350萬噸,較上年度增加350萬噸,占全球大豆產量15%。

總體來看,在當今全球大豆生產格局中,美國大豆在產量和出口量上霸主地位依舊。巴西和阿根廷的大豆增產空間都很大,與美國大豆相比有較強競爭力、未來發展前景最可觀的將是巴西,因為與美國大豆相比,巴西大豆不僅品質不差,而且價格還低于美國,競爭優勢日趨凸現。阿根廷大豆的競爭力弱于巴西。預計中國產量還將維持在全球第四的水平,但國內壓榨90%需要依靠進口,在供給上對全球大豆的影響力逐步減弱,影響力將更多地在需求層面體現。

(三)全球大豆主要消費國消費狀況

近幾年,全球油籽消費一直呈現增長的趨勢。全球各國尤其是發展中國家,對蛋白粕和植物油的消費需求呈現增長態勢,帶動全球油籽壓榨量不斷提高,是全球油籽消費持續增長主要原因。大豆一直是全球消費量最大的油籽品種。預計2020/21年度全球大豆消費量為3.64億噸,較上年度增加1515萬噸。2019/20年度全球大豆壓榨量為3.16億噸,占全部大豆消費量的比重為87%,食用消費量和飼用消費量分別為2094萬噸和2705萬噸,占全部大豆消費量的比重分別為5.8%和7.4%。中國、美國、巴西和阿根廷是世界大豆主要消費國。在全球大豆消費量持續增加的過程中,中國大豆消費量不斷增加,尤其是在1995年中國放開大豆進口市場后,大豆壓榨能力和壓榨量的持續快速增加,成為全球大豆消費量不斷增加的主要動力。預計2020/21年度我國大豆消費量為1.13億噸,較上年度增加720萬噸,占全球大豆消費量的比重為31%。中國是全球大豆壓榨量最大國家。2020/21年度我國大豆壓榨量達到9500萬噸,較上年度增加650萬噸,占全球大豆榨油消費量的比重為30%。

(四)全球大豆貿易狀況

預計2020/21年度全球大豆出口量為1.62億噸,較上年度增加217萬噸。美國、巴西和阿根廷為全球大豆主要出口國,三國大豆出口量占全球大豆出口量的比重一直在85%以上。近幾年全球大豆出口格局也發生明顯變化,巴西已超越美國成為最大出口國,占全球大豆出口量的由10年前的33%升至51%,而美國大豆出口量占全球大豆出口量的比重由10年前的45%降至34%。

目前全球進口大豆的國家和地區有40多個(歐盟27國按一個地區計算),中國為第一大進口國,預計2020/21年度中國大豆進口量為9600萬噸,較上年度增加200萬噸,占全球大豆進口量的比重61%。歐盟為第二大大豆進口國,歐盟和中國大豆進口量合計占全球大豆進口量的比重約為70%。

當前,全球谷物市場供需形勢仍較寬松。糧農組織谷物價格指數顯示,2020年6月平均為96.9點,環比下降0.6點,同比下降1.9點。主要受全球新冠肺炎疫情的影響。植物油價格指數為86.6,環比上漲8.8點,同比上漲9.1點。

二、我國大豆進口狀況與未來發展趨勢

(一)我國大豆進口狀況

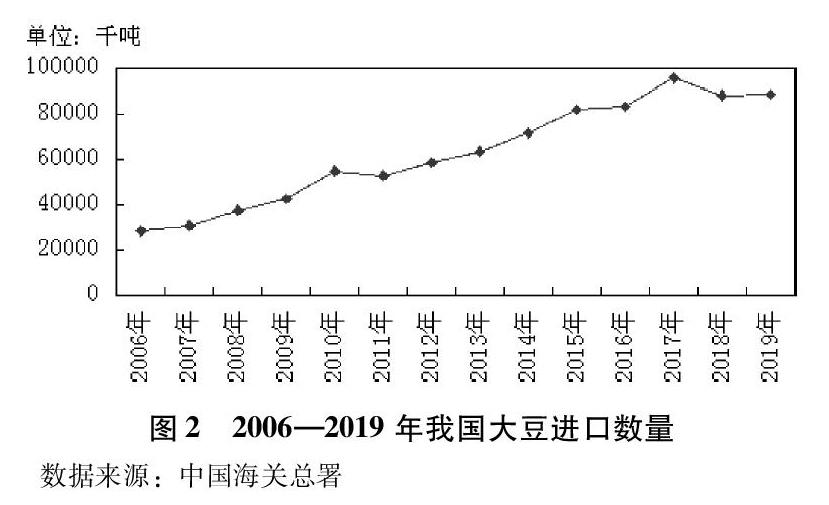

1.我國大豆進口現狀。1996年開始中國由之前的大豆凈出口國變為大豆凈進口國。此后,隨著居民生活水平日益提高,對大豆的消費需求呈現較快增長,大豆進口量除個別年份出現下降外,一直保持增加的態勢。2000年中國大豆進口量首次超過1000萬噸,達到1042萬噸,進口量增長161.9%。2010年中國大豆進口量超過5000萬噸,達到5479萬噸。2017年我國大豆進口量達到創紀錄的9553萬噸,較上年增加14.8%,首次突破9000萬噸。海關數據顯示,2018年我國進口大豆8809萬噸,為7年來首次下降,因中美經貿摩擦發生之后,美豆進口量大幅下降,雖然南美進口大豆數量大增,但仍不足以彌補美豆進口量的缺失。2019年我國進口大豆數量為8854萬噸,與2018年持平略增0.5%。(圖2)國家推出一系列政策鼓勵生豬養殖,加大非洲豬瘟防控力度,加之生豬養殖利潤良好,刺激生豬養殖恢復,蛋禽肉禽存欄處于高位,后期豆粕需求有望增加,國家糧油信息中心預計2020/21年度我國豆粕消費量為7165萬噸,較上年度增加303萬噸,預計大豆進口量為9200萬噸,較上年度增加100萬噸。海關數據顯示,2020年1-5月我國共進口大豆3388萬噸,同比增加6.7%。

2.我國大豆進口增長原因。我國大豆進口量持續增長的主要原因有:一是居民生活水平有了顯著提高,對食用油及肉禽產品消費需求出現增加,作為榨油原料的大豆和飼料原料的蛋白粕的消費量隨之增長。另外,近幾年,中國餐飲業快速發展,帶動了食用油及肉禽產品消費量的增長。2003年開始,豆油取代了菜籽油,成為我國食用植物油第一大品種,有關研究機構數據顯示,2019年我國豆油食用消費量為1550萬噸,占食用植物油總量的44%。二是豆粕作為主要蛋白粕供應來源,豆粕占中國蛋白粕供應總量的比例不斷提高,而菜粕、棉粕、DDGS等雜粕供應持續減少。三是隨著生豬養殖利潤變好,豆粕在飼料配方中的添加比例增至較高水平。四是豆粕是飼料工業和養殖業的主要蛋白原料,中國生產的豆粕超過90%都用于飼用消費。豆粕以外的其他蛋白粕供應難以大幅增加,飼料養殖行業對豆粕需求增加。

3.我國大豆進口來源地情況。美國、巴西和阿根廷是我國大豆進口主要來源國,來源地較為單一。自1996年中國開始擴大大豆進口至今,以上三國的大豆數量顯著增長。2019年中國自美國進口大豆數量為1694萬噸,是1996年的86萬噸的20倍,自巴西進口大豆5767萬噸,是1996年5.3萬噸的1088倍,自阿根廷進口大豆879萬噸,是1996年11.8萬噸的74倍。上述三個國家的大豆進口量占中國大豆進口量的比重呈現不同態勢。其中,進口美國大豆占總進口量的比重在逐漸下降,進口巴西大豆的比重呈現上升趨勢,2013年我國自巴西進口數量超過美國,成為第一大大豆進口來源國。進口阿根廷大豆的比重則呈現小幅波動。1996年中國進口大豆總量為110萬噸,其中,美國大豆占進口總量的77.6%,巴西和阿根廷大豆進口量占進口總量分別為4.8%和10.7%。2006年中國大豆進口量為2828萬噸,其中,美國大豆進口數量占進口總量的比重降至35%,巴西大豆進口數量占進口總量的比重上升至41%,阿根廷大豆進口數量占進口總量上升至22%。2006年以來,美國大豆占中國進口大豆總量比重在35-51%之間波動,巴西比重在2013年曾達到50%,阿根廷大豆占進口大豆總量比重有所下降。2019年中國自美國進口大豆1702萬噸,占進口總量的19%,自巴西進口5768萬噸,占進口總量的65%,自阿根廷進口879萬噸,占進口總量的10%。自烏拉圭、加拿大、俄羅斯、烏克蘭等其它國家進口大豆共506萬噸,占比10%。(圖3)

(二)我國大豆進口前景

從2016年開始,國家推進種植結構調整,適當減少玉米種植面積,恢復和增加大豆種植面積。為了積極應對復雜國際貿易環境,我國采取政策、科技、投入等綜合措施振興國產大豆,提高單產水平,延伸產業鏈條,努力增加大豆有效供給,提升國產大豆自給水平。但是由于國內土地有限,且人口繼續保持增長,城鄉居民生活水平得到提高,膳食結構日益改善,同時,國內畜牧業發展也將帶動大豆需求不斷上升。因大豆是食用油和飼料原料的主要來源,大豆消費需求將持續增長,未來中國大豆依靠進口的局勢仍將持續。

預計未來10年中國大豆進口量仍將會保持增長態勢,但增長速度很可能會放慢。農業農村部中國農業展望報告預計未來十年中國大豆進口量達到9952萬噸,增長7.5%。

三、新形勢下我國大豆進口面臨的風險與挑戰

今年以來,新冠肺炎疫情在全球蔓延。受疫情沖擊,部分國家對大豆供應預期趨緊甚至恐慌,當前,我國大豆供求基本保持平衡,但進口來源地集中疊加疫情蔓延,大豆供應鏈面臨風險與挑戰。新冠疫情對我國大豆進口的影響在以下幾方面體現:

(一)主產國大豆到港延遲,大豆進口一度放緩

我國大豆的對外依存度較高,與國際大豆市場的聯動性非常緊密。國際市場波動向國內市場傳導的潛在風險不容忽視。新冠肺炎疫情全球蔓延,主要大豆出口國美國、巴西、阿根廷的疫情形勢比較嚴峻,作為最大的大豆進口國,疫情蔓延對我國大豆的供應鏈構成了挑戰。據了解,主要大豆出口國南美洲、美國等疫情升級,導致主要出口大豆港口的工作效率下降,國內大豆到港延遲。巴西的駁船以及鐵路運輸均不發達,大豆最主要的運輸到港方式是公路運輸,占到全國運輸量的50%以上。據有關機構數據預測,受疫情影響,2020年初巴西卡車的運輸量下降了26%,巴西大豆采收和運輸均有所延遲。海關數據顯示,2020年3月我國進口大豆427.8萬噸,創下2015年2月以來的最低水平。其中,自巴西進口209.9萬噸,同比下滑24.8%。但從目前態勢來看,對我國大豆進口數量總體影響相對有限。預計2020/21年度我國大豆進口量仍有望較上年度有所增加。

(二)進口大豆到貨量少,國內大豆價格高位震蕩

進口大豆的價格和到港節奏將決定國內大豆市場的供應和下游產品的價格。受新冠肺炎疫情影響,今年2月份以來,國內大豆價格出現不斷上漲態勢。國內大豆油廠的大豆用量增加,但國內沿海地區工廠進口大豆庫存低于去年同期水平。市場惜售心理依然較重,大豆價格一路走高。

(三)國內豆粕庫存處于歷史低位,飼料原料價格上漲

受疫情影響,進口大豆到港延遲造成了國內原糧供應緊張的狀況,國內豆粕庫存處于歷史低位,國內豆粕價格因供應緊缺以及對后期大豆到港的擔憂出現持續上漲走勢,現貨價格全國普遍突破3100元/噸,豆粕在肉禽飼料中占50-70%,豆粕價格上漲,養殖成本和飼料原料成本也隨之上升。隨著進口大豆陸續到港,豆粕供應緊張局面將得到緩解。后期海外疫情,尤其是巴西和阿根廷大豆產區疫情對于國內豆類市場的影響仍需密切關注。

(四)后期對中出口大豆或將集中到港,國內大豆供應增加

2020年1-5月中國自美進口大豆897萬噸,同比增加70%。美國大豆收割期通常在9月,新冠疫情的發展,對大豆采收影響有限,但主要不確定性體現在流通運輸環節,屆時大豆出口是否得到保障受該國新冠肺炎疫情發展態勢影響較大。

其次,穩定南美地區的大豆進口也對保障國內大豆供應非常重要。2020年1-5月中國自巴西進口大豆220萬噸,同比略增1%。預計2020/21年度巴西大豆產量將達到創紀錄的1.31億噸。巴西雷亞爾兌美元匯率貶值,使巴西大豆保持較高的出口競爭力,導致中國買家積極買入。當前巴西大豆處于出口高峰期,未來幾個月國內到港量龐大,大豆供應充足,但巴西新冠肺炎疫情持續蔓延,一旦對內陸集散、港口裝運造成實質性影響,必然會對我國進口造成影響。

四、應對風險保障我國大豆產業可持續發展的建議

隨著經濟全球化的縱深推進,國內外糧食市場聯系越來越緊密,國內糧食市場受國際糧食市場的影響越來越深。國家間的博弈、地區間的沖突不斷,中美經貿摩擦等多重因素使得我國面臨的風險相對較大。特別是今年,受新冠肺炎疫情影響,多國實施糧食出口限制政策,加之受沙漠蝗災、干旱等因素影響,國際糧食市場形勢變化對我國糧食貿易造成一定影響,尤其我國大豆進口依存度較高,勢必對我國大豆進口產生一定影響。因此,合理如何采取措施來應對風險迫在眉睫。筆者認為應從下面采取相應措施來應對當前我國大豆產業所面臨的風險與挑戰。

(一)增加國內大豆供給

在新一輪大豆振興計劃實施和市場需求拉動下,大豆播種面積有望繼續擴大,農業農村部最新展望報告預計未來十年我國大豆播種面積將增加969萬畝,產量不斷創歷史新高,預計達到2220萬噸。建議繼續深入實施大豆振興計劃,擴大大豆種植面積。其次,國產大豆種植收益與玉米、稻谷相比沒有優勢,農民種植積極性不高,應多措并舉加大國內大豆生產扶持力度。同時,我們應清醒的認識到,我國大豆平均畝產不足250斤,遠低于進口大豆,大豆的出油率和出粕率都不如國外大豆,我們應加大對種子培育和土壤改良的投入,加大對優良大豆品種的推廣力度,提升大豆單產和品質。

(二)合理提高大豆儲備數量

目前,中美經貿摩擦的走勢尚不明朗,為了有效化解防范在新的國際形勢下我國大豆產業所面臨的國際風險的沖擊,應優化調整不同糧食的儲備結構,適當增加大豆中央儲備。同時,鼓勵企業增加社會責任儲備。

(三)積極培育大豆精深加工企業,延長大豆產業鏈

大豆深加工是延長大豆產業鏈,提升大豆產業附加值,提高大豆產業化水平的重要途徑。應積極培育龍頭加工企業,推進企業集聚,以全產業鏈為紐帶,整合大豆生產、加工、物流、倉儲、銷售以及科技等資源,構建大豆產業發展特色園區、產業化示范基地,引導大豆加工企業向園區聚集,做強做優糧食企業。

(四)優化國內大豆消費結構

大豆壓榨后的豆粕是主要的飼料來源之一。建議持續加大低蛋白日糧應用技術研發與示范推廣支持力度,可以減少豆粕消費需求,降低飼料成本。據測算,2018年豬飼料蛋白質水平降低,減少了豆粕使用量5個百分點左右,折合每噸可降低50kg左右豆粕,而每年我國豬配合飼料消耗量大約2.1億噸,因此豬飼料可減少1050萬噸的豆粕使用量,折合大豆1313萬噸。此外,配合糧食去庫存將不完善粒小麥或不易存稻谷定向銷售給飼料養殖企業,從而替代部分豆粕需求。另外,從食用植物油供應來看,可適當增加油菜籽、花生等種植,增加菜籽油、花生油等消費。

(五)統籌用好“兩個市場和兩種資源”,加快形成多元化進口格局

我國大豆進口來源地主要集中在美洲地區,依賴度較高。但“一帶一路”沿線特別是中亞國家有資源優勢,可制定多元化戰略,拓寬進口來源。同時,鼓勵國內企業走出去發展大豆生產,布局海外種植、倉儲、物流市場,積極開展糧食安全國際合作,合理利用國外資源來調劑國內供求,提高在國際貿易中的影響力。例如加強與俄羅斯的糧食合作,在遠東和西伯利亞地區建立大豆生產基地,進一步加強與巴西、阿根廷、烏克蘭、印度等國合作,拓寬和穩定我國大豆進口渠道。

(六)增加葵花籽粕、菜籽粕等其它蛋白粕進口需求

我國進口大豆主要是為了滿足畜禽養殖蛋白粕需求,通過增加進口蛋白粕可以減少大豆進口,促進大豆進口多元化,保障我國油料供給,未來進口蛋白粕潛力有待于挖掘。2019年中國政府先后放開烏克蘭葵花籽粕及印度菜籽粕的進口。為減輕對大豆進口的集中依賴程度,政府將2019年雜粕進口關稅暫定為零。建議增加烏克蘭、俄羅斯葵花籽粕進口;在2018年放開對印度、哈薩克斯坦菜籽粕進口的基礎上,進一步放開俄羅斯、烏克蘭、歐盟等國進口。

參考文獻:

[1]羅進.2016年國內外大豆市場回顧及207年展望[J].中國畜牧雜志,2017(03).

[2]王遼衛.中美貿易摩擦對我國大豆產業的影響分析[J].中國糧食經濟,2018(10).

[3]于文靜等.中美貿易戰再次爆發中國有能力保障農產品供給[J].中國食品,2019(06).

[4]李國祥.確保我國大豆供給安全需要綜合施策[J].農經,2018(10).

[5]林地.中美貿易摩擦致中美大豆市場之變[J].黑龍江糧食,2019(06).

[6]貿易摩擦對中國大豆市場影響有限可控.[OB/OL].http://www.chinanews.com/business/? ? ?2018/07-10/8561997.shtml

[7]胡冰川.大豆進口減量問題辨識與中美農業貿易格局重構[J].中國發展觀察,2018(18).

[8]新冠疫情及貿易戰重塑2020年中國大豆采購模式.[OB/OL].http://www.feedtrade.com.cn/sbm/news/2145951.html.

(沈潔,國家糧食和物資儲備局。高強,南京林業大學農村政策研究中心)