《地球的運動》突破教學難點管窺

徐文勝 許廣伏

【摘要】課堂上制作教具、學具,自主演示地球的運動;結合生活實際觀察思考,解決實際問題;多媒體課件演示地球的運動,觀察產生的現象,探究其原因。課外活動:實地觀測晝夜長短和正午太陽高度的變化,歸納總結晝夜長短和正午太陽高度的變化規律。突破難點,同時有助于培養學生的創新意識和綜合分析問題的能力。本文重點談自己的做法。

【關鍵詞】制作教具、學具? ?觀測晝夜長短和正午太陽高度的變化

【中圖分類號】G633.55 【文獻標識碼】A 【文章編號】2095-3089(2020)40-0101-02

【問題的解讀】

地球的運動以及產生的地理現象是地理教學中的重點和難點,為了突破重難點,我們教師上課通常通過畫版圖、演示多媒體課件,加強直觀教學,來幫助學生理解。讓學生課堂上自主選擇學具,演示地球的運動,并觀察、歸納總結產生的地理現象。但是有的學生死記硬背,仍然疑惑不解。我又設計讓學生聯系實際生活,讓學生每天觀察并記錄日出、日落時間,歸納總結晝夜長短的變化規律;選擇長1米的木棍,每天中午12點觀測木棍影子的長度和方向,歸納正午太陽高度的變化規律。“紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行。”學生通過每天觀察、記錄,進一步總結歸納晝夜長短和正午太陽高度的變化規律。學生才能真正理解,突破難點,同時有助于培養學生的創新意識和綜合分析問題的能力,培養學生的綜合思維、地理實踐力的地理核心素養。[1]

平日由于受時間等因素的限制,學生無法每天觀測,所以適合寒假、暑假或每個雙休日來進行。我因此設計讓學生寒假、暑假來進行此活動,進一步總結威海一年的晝夜長短和正午太陽高度的變化規律。舉一反三,類推全球的晝夜長短和正午太陽高度的變化規律。

【措施和手段】

一、課堂上:

措施一:制作教具、學具,自主演示:《地球的運動》一節,師生充分利用教具、學具演示地球的運動及產生的現象。

課前準備:學生準備:地球儀、礦泉水瓶(代表太陽)、鐵絲(代表太陽光線)、硬紙板(代表白天與黑夜的分界面)、手電筒。教師準備:地球儀、礦泉水瓶(代表太陽)、鐵絲(代表太陽光線)、硬紙板(代表白天與黑夜的分界面)、多媒體課件。

自主探究:地球的公轉

請閱讀教材P11,回答:地球的公轉特點。

(參考課本P11—12)各小組利用地球儀正確演示地球的公轉,觀察并思考:

1.地球公轉圍繞的中心

2.地球公轉的軌道

3.地球公轉的方向

4.地球公轉的周期

5.地球公轉產生的現象

要求:各小組認真演示并觀察現象,完成探究題。

要求把知識點整理在提綱上,如有疑問,可與小組討論,也可舉手問老師。

5分鐘后交流。

比比看,哪組同學掌握得又快又好!

理論聯系實際:

措施二:結合自己的生活體驗,回答下列問題。

1.一年之中,威海每天中午太陽升得一樣高嗎?什么季節升得高一些?什么季節比較低?

2.一年之中,威海每天白晝的時間一樣長嗎?什么季節較長?什么季節較短?

3.今天是6月15日,太陽直射南北半球的哪個半球?威海的晝夜長短情況如何?

措施三:多媒體課件演示:多媒體通過動畫模擬、局部放大、過程演示等手段,可以有效地幫助學生突破重點、難點。《地球的運動》一節課是初中地理教學中的重點和難點。本節的難點是五帶中有無陽光直射現象和有無極晝極夜現象,為了突破這兩個難點,我設計通過動畫演示來解決。

二、課外:

措施四:課外活動:實地觀測。

活動主題:觀測晝夜長短和正午太陽高度的變化

時間安排:寒假、暑假

活動目標:

1.觀察暑假(或寒假)期間木棍的影子長度變化規律和正午太陽高度的變化規律。

2.觀察暑假(或寒假)期間威海日出時間的變化規律和日落時間的變化規律。

3.總結暑假(或寒假)期間威海晝夜長短情況及晝夜長短的變化規律。

活動準備:1米長的木棍、固定木棍的木板、照相機、圓珠筆或鋼筆、卷尺、活動記錄表。

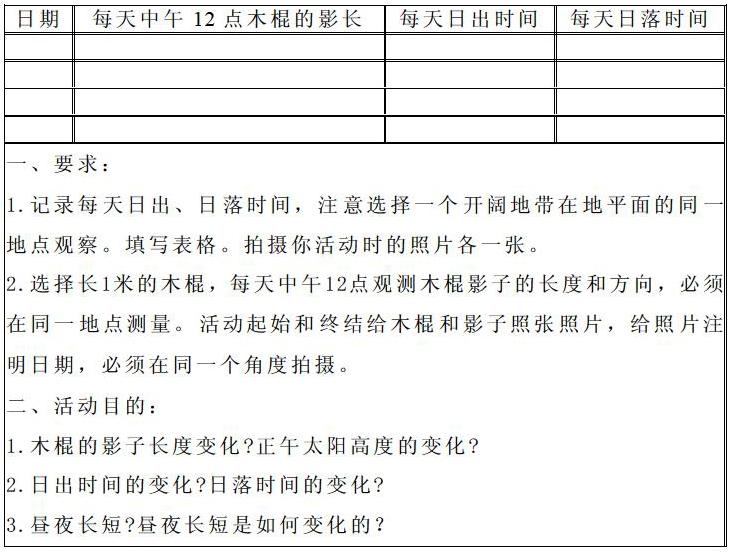

表格如下:

活動過程:

這次地理實踐活動主要是兩個方面:觀測晝夜長短的變化和正午太陽高度的變化。

1.觀測晝夜長短的變化過程:

學生每天到海邊觀察并記錄日出、日落時間,(注意選擇一個開闊地帶在地平面的同一地點觀察。)然后填寫表格。如下:

2.正午太陽高度的變化過程:

太陽高度的日變化:我先讓學生觀察太陽高度的日變化。放假第一天讓學生準備好長1米的木棍,選取9點、12點、15點分別測量木棍影子的長短并記錄,結果如下:

結論:通過觀察并記錄,學生對比分析發現:在一天中,木棍的影子在中午最短。所以,在一天中,太陽高度在中午最高。(中午時刻的太陽高度即稱為正午太陽高度。)

正午太陽高度的變化過程:

學生選擇長1米的木棍,每天中午12點觀測木棍影子的長度和方向,(必須在同一地點測量。)然后填寫表格。(表格見晝夜長短的變化過程)

【取得成效】

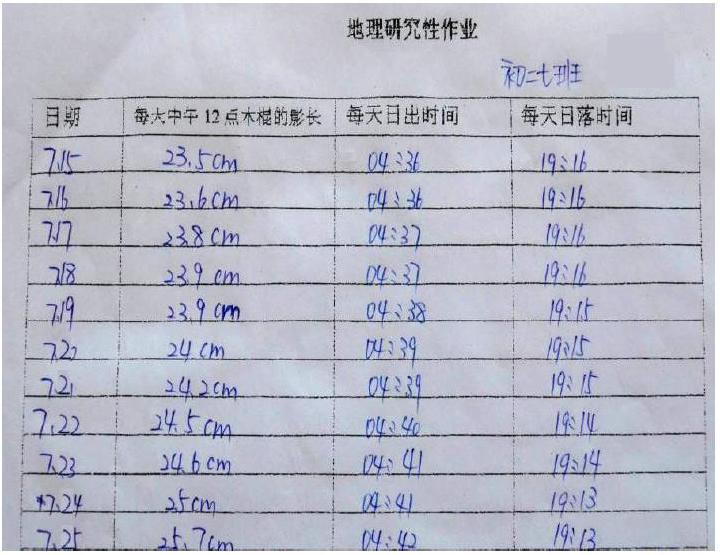

1.經過一段時間的觀察、記錄,對記錄的數據進行分析,可以總結出北半球的晝夜長短的變化規律:從1月17日到2月15日寒假期間,木棍的影子長度逐漸變短,表明正午太陽高度越來越高。

從7月15日到8月15日暑假期間,日出時間越來越晚,日落時間越來越早,表明白天時間越來越短,但北半球仍然是晝長夜短。

2.經過一段時間的觀察、記錄,對記錄的數據進行分析,可以總結出北半球的正午太陽高度的變化規律:從1月17日到2月15日寒假期間,木棍正午時的影子長度逐漸變短,表明正午太陽高度越來越高。

從7月15日到8月15日暑假期間,木棍正午時的影子長度逐漸變長,表明正午太陽高度越來越低。木棍正午時的影子偏北,表明威海位于北半球。

【進一步完善和改進的思考】

“最容易被忽略的是學生的口,最容易被束縛的是學生的手。最容易被重視的是教材和練習題,最容易被忽視的是多彩的生活體驗。走出教室才能更好的走進地理。”設計讓學生自主選擇制作學具自主探究,培養學生動手、動腦能力,觀察、記錄、分析的科學探索精神,勇攀高峰的開拓創新精神。再沒有比大自然更廣闊的課堂、再沒有比大自然更豐富的地理信息、再沒有比家鄉更熟悉的生活場景,這樣的活動是應該大力提倡的,存在困難重重,所以就更顯價值。

學生拍日影觀測照片時:定點、定時、定距離、定角度、定拍攝參數,同時讓隨季節變化的衣服、植被等也進入鏡頭,讓自然、人文、教材內容形成“三位一體”,這樣的照片資料進入課堂,相信會有意想不到的效果。

參考文獻:

[1]人民教育出版社.普通高中地理課程標準(2017年版)3-4