海綿城市理念在景觀改造工程中的應用

張波

摘要:本文旨在探討“海綿城市”指導理念下的城市小區改造模式,并以某小區改造項目為研究案例,基于低影響開發理念,全面分析了該小區存在的問題,立足于既有問題,提出了具體的“海綿措施”,同時論證了“海綿措施”與小區基礎環境之間的協同性;希望在展示海綿城市理念優勢的同時,能夠為其他項目的改造積累技術經驗。

關鍵詞:海綿城市; 小區 ; 改造

引言

海綿城市理念是城市防排水設計施工向可持續化、低碳化、循環化方向發展的集中體現,海綿城市模式強調城市水系的動態平衡,并不單純致力于如何加快排水效率,強調城市防排水系統應該具備類似海綿的吸水、儲水、凈水及排水功能;此外,海綿城市體系更加重視城市防排水系統的生態特性,善于借助城市既有生態調節,以應對城市強對流天氣、特大洪澇災害為設計目標,能夠保證城市在惡劣環境下依舊具備較高的水量調節能力。

1工程概況

本次共計開展海綿城市建設試點130余個,建設試點涵蓋了市政道路改造、工業廠區改造、城市黑臭水體綜治治理、老舊居民區改造及大型公共場所改造等各類項目。本文特選取某一海綿城市PPP建設項目為研究案例,希望詳細探討基于海綿城市理念下的改造模式及具體實施問題。

2海綿改造總體方案

本次海綿城市改造項目涉及到小區和市政道路,其中小區總占地面積31萬余平方米,市政道路累計約1.03公里,本小區建成年代較早,期間經歷數次8級及以上大風影響,小區內植被整體質量較差,尤其是大型樹木整體長勢較差,低矮灌木和草皮老化嚴重,小區內存在多處常年性積水區域。特對該小區進行海綿化改造,旨在提高小區及周邊環境的蓄水、排水能力,提升植被質量,優化周圍生態對小區環境熱島效應的調節能力,在降低小區內澇災害發生風險的同時,為廣大居民提供一個優越的生活環境。

3海綿化改造措施

3.1技術路線

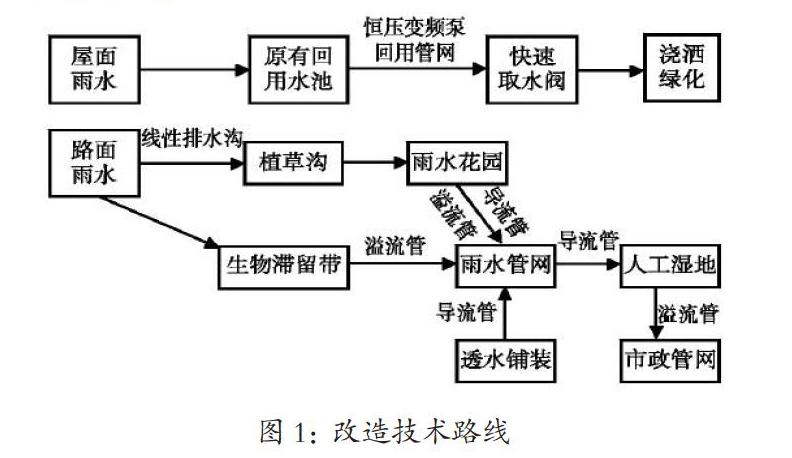

該小區的海綿城市改造基于低影響理念,以控制改造成本和后期改造對原有生態環境的破壞程度為主要目標,從源頭、過程和末端多角度控制雨水,最終達到凈化水質、提升景觀、緩解熱島效應的目標,技術路線如圖1所示。

3.2海綿化改造具體方案

(1)改造區域北部的下墊面現存大面積綠地,且綠地區域處于改造區域的低洼地帶。查看原排水管網設計圖紙可知,在改造區域北部和東部分別有一個主管道,周邊支線管道匯聚至北部和東部的主管道后統一排向區域外,上述兩套主管道能夠滿足小區內一半的排水需求。為了緩解主管道的排水壓力,為主管道排水預留一定的裕度,特在小區北部的綠地內增設兩個人工濕地,并將北部、東部及西部的部分排水支線管道引至人工濕地內,人工濕地可發揮自身的儲水和凈水功能,一方面可以分擔主管道的排水壓力,另一方面可以實現凈化水的再利用,最終實現北部綠地的海綿化。

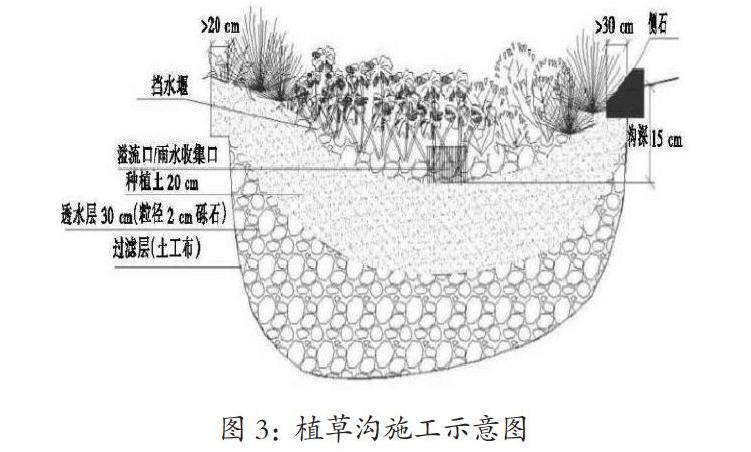

(2)在小區內部道路周邊的綠地內增設植草溝,植草溝坡率與道路縱坡相協調,植草溝末端和雨水花園連通。內部道路積水能夠順著路側排水溝流入人工植草溝內暫時存儲,部分積水可滲透到土體內,剩余積水沿著管道流入雨水花園集中處理,通過植草溝與雨水花園聯合處理的方式,能夠快速疏散小區內部道路的積水,提升小區內部道路的雨水集散能力。

(3)人行道面、停車場道面的滲透性較差,導致雨水長期聚集在道面低洼處,給人員通行和車輛停放造成極大地不便,建議將道面更換為透水性磚石鋪裝路面,確保路面積水能夠沿著磚石縫隙滲透到路基土體中,從而解決道面積水的問題。此外,小區內東南角的兒童活動設施區也存在硬化路面積水問題,建議將硬化路面改造為透水性和彈性較好的塑膠鋪裝,以確保活動區域內始終處于無積水狀態。

(4)循環用水噴淋系統工作不正常。由于小區建成年代較早,之前配套的循環水噴淋系統出現嚴重的老化問題,可對循環水噴淋系統和蓄水池進行整體升級,保證循環水可經由噴淋系統直接用于小區內植被灌溉。

(5)將市政道路中央分隔帶和道旁植被池升級改造為生物滯留區,道路積水可經由排水孔匯聚至滯留區內,部分積水可直接下滲至土層中,超出限定的雨水則經由溢出口匯入市政排水管網,在排水孔和排水管網之間增加一道滯留區,不僅可以發揮道路積水的灌溉用途,還能削弱雨季對市政管道的排水壓力。

3.3主要海綿設施的改造布置

3.3.1雨水花園

可考慮在小區內和市政道路周邊選址修建雨水花園,主要承擔小區內植草溝匯集的降雨積水。雨水花園不僅能依靠植被、土體發揮自身的蓄水、凈化功能,還能為各類生物提供良好的棲息地和生長環境,調節城市內的熱島效應,營造小區內的生態微循環。雨水花園施工效果圖詳見下圖2。

3.3.2植草溝改造

在小區內部道路、市政道路及小區內綠地中廣泛布設植草溝,并實現植草溝與雨水花園的互聯互通,植草溝不僅能夠加強土體的雨水滲透和蓄水能力,雨水花園還可以借助植草溝實現雨水快速蓄積,從而提高小區的積水整體蓄存能力。下圖3為植草溝結構示意圖。

3.3.3透水鋪裝路面

透水路面鋪裝層上的積水能夠通過鋪裝層孔隙及時下滲到路基土體內,以起到疏散路面徑流的作用。常用的透水鋪裝結構有:透水磚、透水性水泥混凝土鋪裝、植草磚石、開級配碎石鋪裝等。本項目對小區內部道路及市政道路的人行道和停車位進行透水鋪裝改造。改造后效果詳見下圖4。

3.3.4人工濕地

(1)人工濕地是集物理凈化、化學凈化及生物凈化于一體的大型生態凈化場所,主要功能是完成對降雨積水的凈化和再利用。考慮到小區周邊沒有適合住戶休閑的大型綠地或自然濕地,建議將小區北部的閑置林地改造為人工濕地,在凈化雨水的同時,發揮其局部環境調節功能。

(2)調節水量估算:在小區北部地勢低洼地帶總共增設兩處人工濕地,主要與排水主管道數量配套,以實現不同主管道的分流處理;當水量較低時,雨水可經由分支管道流入人工濕地,實現積水的集約凈化,當水量較大時,雨水可經分流井中既有管道和溢流管道同時排出;此外,在強降水期間,人工濕地能夠發揮蓄水動態調節功能,及時分擔主管道的排水壓力,從而降低區域內發生嚴重內澇的概率;人工濕地的設計水位為2.4m,本次設計蓄水量約為10500m3。

(3)人工濕地正常水位標準:強降雨后,人工濕地內水位超出正常水位,積水經下滲和蒸發后逐步趨于正常水位線;當處于枯水期時,可經由回水系統及時補充至人工濕地內,從而達到全年動態調節的目的。

(4)結構路線:人工濕地由穩定塘,配水區及匯水區組成,積水先流入穩定塘,穩定塘與配水區之間由透水墻連接,積水以滲透的形式緩慢通過透水墻。下圖5為人工濕地改造施工后的整體效果。

(5)其他區域:人工濕地的配水區底部設計成斜坡狀,以增加滲透水的流水動力,在透水擋墻前加設一層火山巖壩體,以強化透水墻的凈化效果。其他區域的改造效果詳見下圖6、圖7。

4、結論

本次海綿城市改造項目重點突出了低影響理念,通過管網升級,新建雨水花園、排水口改造、增設植草溝、鋪裝改造、新建人工濕地等方式,切實提高了小區的蓄水、凈水及排水綜合能力,初步達到了“海綿化”的改造目的;與此同時,還發揮了徑流污染控制、區域微循環調節等功能,對其他同類項目的海綿化改造具有一定的參考意義。

參考文獻:

[1]楊陽,周建華.園林植物在海綿城市生態基礎設施中的應用[J].中國園藝文摘.2017(10);

[2]劉夢姣.園林植物景觀在海綿城市建設中的應用分析[J].現代園藝.2017(20);

[3]鄔愛麗.海綿城市理論及其在城市規劃中的實踐構想[J].建筑技術開發.2017(20);

[4]王思思,吳文洪.低影響開發雨水設施的植物選擇與設計[J].園林. 2015(07);

[5]李玲璐,張德順.基于低影響開發的綠色基礎設施的植物選擇[J].山東林業科技.2014(06);

[6]劉濱誼,張德順,劉暉,戴睿.城市綠色基礎設施的研究與實踐[J].中國園林. 2013(03);

[7]王佳,王思思,車伍. 低影響開發與綠色雨水基礎設施的植物選擇與設計[J].中國給水排水.2012(21);

[8]王佳,王思思,車伍,李俊奇.雨水花園植物的選擇與設計[J].北方園藝.2012(19);