小兒長程視頻腦電圖檢查在癲癇患兒中的應用

呂穩蓮

云南省曲靖市婦幼保健院兒內科,云南曲靖 655000

癲癇作為神經系統疾病之一,疾病特征主要表現為中樞神經系統功能呈現出短暫異常的現象,其致病誘因為大腦神經元呈現出異常放電的現象,以往在進行疾病診斷期間,主要通過對疾病發作特點、疾病發作史、間歇期以及發作期腦電圖進行分析,而獲得對應診斷效果,但是該種方式表現出較差的檢出率,對此有必要確定更為有效的方法展開癲癇疾病診斷[1]。選擇2016年11月—2018年4月該院收治的130例癲癇患兒,對癲癇患兒明確最佳疾病檢查方法,以此說明長程視頻腦電圖檢查應用可行性,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選擇該院收治的260例癲癇患兒作為實驗對象;男120例,女 140例;年齡 1個月~15歲,平均年齡(6.25±2.32)歲。納入標準:①該次實驗研究已經得到了醫學倫理委員會的批準認可,所有患兒家屬均自愿加入到該次實驗研究當中;②該次實驗研究已經得到了醫學倫理委員會的批準認可。排除標準:①兩組患兒之間的一般資料不全者;②患兒家屬拒絕加入該次實驗研究當中。

1.2 方法

對照組患兒給予常規檢查。實驗組患兒給予長程視頻腦電圖檢查。對于入院后的所有癲癇患兒,對其展開長程視頻腦電圖檢查操作。選擇日本光電視頻腦電圖記錄儀完成操作,在計算機硬盤中進行視頻信號以及腦電圖數據存儲,可以通過對視頻進行回放,合理完成腦電同步分析操作。準備16個頭皮腦電極對患兒進行安放,參考電極設定為耳電極,準備盤狀鍍銀電極作為電極,并且合理完成導電膏涂抹,利用彈力帽進行有效固定。在準備電極對患兒進行放置之前,需要準備95%酒精棉球將患兒頭皮表面擦干,以將電極安放位置的頭油以及臟物有效去除,將電極同頭皮之間的阻抗有效降低[2]。之后合理分開頭發操作,以確保頭皮同電極片(涂有導電膏)可以緊密接觸。監測期間,對心電以及雙側三角肌肌電進行常規,以便對發作情況進行有效觀察,針對其他雙側對稱肌群肌電進行選擇性監測[3]。在準備對患兒進行具體檢查前,需要將檢查方法以及意義對患兒家屬進行講解;進行檢查操作前,需要合理進行患兒睡眠剝奪操作,禁止選擇催眠鎮靜藥物進行干預。如果患兒可以積極配合,則可對其展開過度換氣、睜閉眼反應以及閃光刺激等系列誘發試驗操作,并且需要監測的自然睡眠周期≥2個[4]。通常保持2~4 h的監測時間,如果未表現出疾病發作,則將監測時間合理延長,直至24 h。在監測過程中,對于系列事件需要認真完成標記工作,在進行視頻回放,有效分析期間,對于多種導聯方式的轉換,可以隨意進行[5]。

1.3 統計方法

該次研究采用SPSS 20.0統計學軟件進行數據分析,計數資料以頻數和百分比(%)表示,行χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 癇性放電率以及出現時期

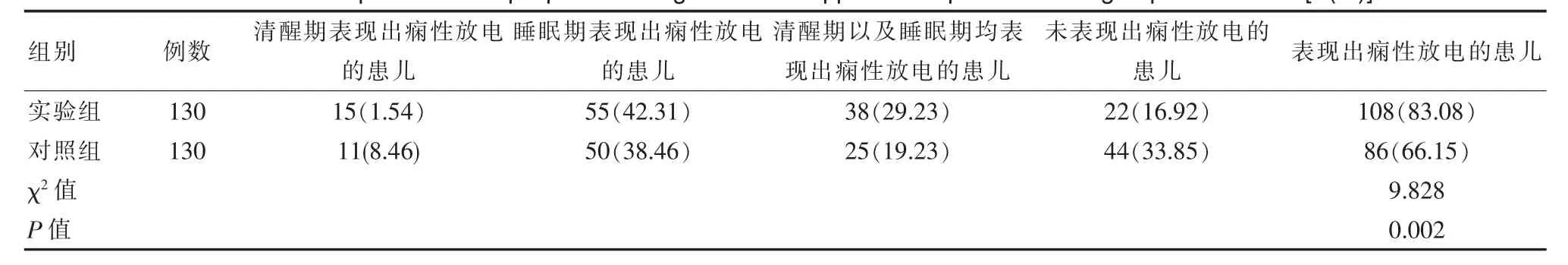

兩組患兒癇性放電率以及出現時期對比,差異有統計學意義(P<0.05),見表 1。

表1 兩組患兒癇性放電率、出現時期對比[n(%)]Table 1 Comparcision of epileptic discharge rate and appearance period of two groups of Children[n(%)]

2.2 臨床發作率

兩組患兒臨床發作率對比,差異有統計學意義 (P<0.05),見表 2。

表2 兩組患兒臨床發作率對比[n(%)]Table 2 Comparision of clinical onset rate of two Children of patients[n(%)]

2.3 癲癇發作期EEG特點

52例癲癇患兒在監測期間表現出臨床發作現象,針對同期腦電信號表現進行分析發現:①初始為節律或者波幅改變,并且逐漸向尖波、棘波以及棘-慢復合波進行轉變的患兒23例(44.23%);②主要將尖波、棘波以及棘-慢復合波作為主要的患兒16例(30.77%);③因為過度換氣導致呈現出臨床發作的患兒7例(13.46%);④以高幅慢波節律改變作為主要的患兒6例(11.54%)。

3 討論

癲癇是我國極為常見的一種疾病,該疾病主要是由反復發作的腦神經元異常放電所導致的短暫性中樞神經系統功能失常的疾病。目前我國對于該疾病的主要診斷方法為臨床癥狀判斷以及腦電圖資料判斷,雖然這兩種判斷方法可以判斷出患兒是否罹患癲癇這一疾病,但是在診斷過程中應該有效地采取相應的診斷手段來進行診斷。長程視頻腦電圖檢查是一種新型檢查方法,這種檢查方法在臨床癥狀和測定體征上使用較為頻繁,特別對臨床發作早期癲癇放電進行判斷,可以更好地判斷患兒是否罹患癲癇。

對癲癇疾病的本質進行分析,主要為患兒大腦神經元呈現出異常放電的現象,但是因為癲癇發作呈現出隨意性以及短暫性的特點,并且諸多患兒家屬在進行病史描述期間,主觀因素過多,欠缺專業知識,臨床醫師對癲癇患兒疾病發作情況無法進行評估,從而導致癲癇疾病診斷難度呈現出一定程度的上升[6-8]。長程視頻腦電圖檢查可以對患兒的病情發作以視頻形式進行記錄,確保對于癲癇疾病發作的系列癥狀學信息進行有效獲取,之后將其同發作期腦電圖展開對比研究,從而對于臨床發作時間進行準確監測[9-10]。經過該次研究發現,對于該次研究實驗組130例患兒通過長程視頻腦電圖檢查,表現出癇性放電的患兒108例(83.08%);其中,在清醒期表現出癇性放電的患兒15例(1.54%);在睡眠期表現出癇性放電的患兒55例(42.31%);在清醒期以及睡眠期均表現出癇性放電的患兒38例(29.23%);未表現出癇性放電的患兒22例(16.92%)。對照組130例患兒通過常規檢查表現出癇性放電的患兒86例(66.15%);其中,在清醒期表現出癇性放電的患兒11例(8.46%);在睡眠期表現出癇性放電的患兒50例(38.46%);在清醒期以及睡眠期均表現出癇性放電的患兒25例(19.23%);未表現出癇性放電的患兒44例(33.85%)。兩組結果對比差異有統計學意義(P<0.05)。對于實驗組130例癲癇患兒表現出臨床發作的患兒52例(40.00%);其中癲癇發作屬于臨床發作合并癇性放電的患兒44例(33.85%);臨床發作未合并癇性放電的患兒8例(6.15%);對于對照組130例癲癇患兒表現出臨床發作的患兒35例(26.92%);其中癲癇發作屬于臨床發作合并癇性放電的患兒11例(8.46%);臨床發作未合并癇性放電的患兒24例(18.46%),兩組結果對比差異有統計學意義(P<0.05)。從而證明長程視頻腦電圖檢查的有效實施,對于臨床發作患兒疾病鑒別診斷具有顯著效果。

苻曉慧等[9]的研究方法以及研究結論為:選取2013年11月—2015年12月在該院行長程視頻腦電圖監測的174例患兒作為研究對象,對患兒2、6、12、24 h的腦電圖監測結果進行分析,了解臨床發作和癲癇樣異常放電的關聯,結果174患兒中,共監測到115例出現臨床發作現象,105例診斷為癲癇,56例無法明確診斷是否屬于癲癇,另13例診斷為非癲癇患兒。59例無臨床發作的患兒中,發作間期異常放電39例,癲癇不能排除;其他20例始終無異常放電,不能診斷是否為癲癇。在174例患兒中,144例異常放電,其中12例是在清醒期,50例在睡眠期,還有82例是清醒期、睡眠期均同時出現異常放電。此外,105例確診患兒中,發作前均有異常腦電圖改變。實驗結果與該文一致。由此說明,該次實驗研究具有研究意義。

綜上所述,對于癲癇患兒臨床實施長程視頻腦電圖檢查后,對于非典型發作以及癲癇發作可以進行有效診斷,對于疾病發作期間臨床表現同期腦電變化呈現出的關系可以有效明確,從而對于疾病的鑒別診斷提供參考依據,進一步證明小兒長程視頻腦電圖檢查應用可行性。