48 例剖宮產瘢痕妊娠臨床資料分析

劉立峰 董雨林 金仙玉

剖宮產術后子宮瘢痕妊娠(cesarean scar pregnancy,CSP)是一種少見的異位妊娠,指孕卵種植于剖宮產子宮切口瘢痕處[1]。隨著剖宮產率的增加,瘢痕妊娠的發生也逐漸增多。由于臨床處理過程中極易出現難以控制的大出血、子宮破裂、周圍組織器官損傷,嚴重威脅著婦女的健康及生命,是婦產科醫生需要面對的棘手問題之一。本文回顧性分析了近5 年來本院診治的48 例剖宮產瘢痕妊娠患者的臨床資料,旨在為婦產科醫生臨床上處理瘢痕妊娠提供一定的參考。

1 資料與方法

1.1 一般資料 回顧性分析2015 年1 月~2019 年12 月大連市中心醫院婦產科診治的48 例剖宮產瘢痕妊娠患者的臨床資料,患者年齡24~44 歲,平均年齡(34.23±5.28)歲。剖宮產次數1 次46 例,2 次2 例。

1.2 臨床表現 48 例患者均有停經史,停經時間為32~75 d,平均停經時間為(48.0±9.1)d。其中28 例患者停經伴有陰道流血,20 例患者因停經后B 超檢查發現子宮瘢痕妊娠,6 例患者停經后伴有輕微腹痛。

1.3 輔助檢查 48 例患者血人絨毛膜促性腺激素(β-HCG)化驗均高于正常值并與正常妊娠周數基本相符,均行經陰道彩色超聲多普勒檢查提示子宮瘢痕妊娠。

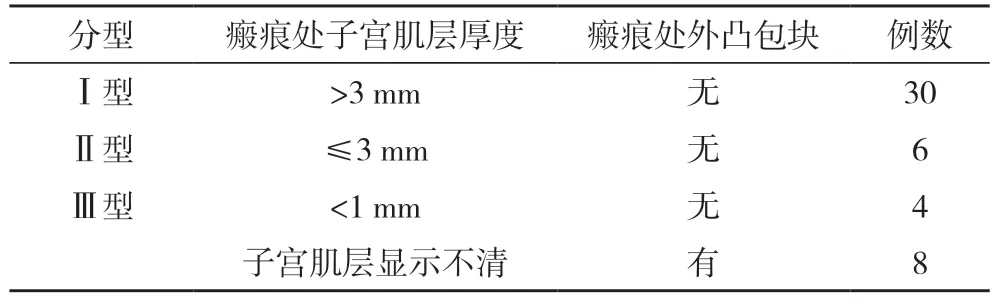

1.4 分型 根據中華醫學會婦產科學分會計劃生育學組《剖宮產術后子宮瘢痕妊娠診專家共識2016》,對全部患者根據超聲顯示著床于子宮瘢痕處妊娠囊生長方向及妊娠囊與膀胱間子宮肌層厚度進行臨床分型。Ⅰ型為妊娠囊部分著床于子宮瘢痕處,部分或大部分位于宮腔內,妊娠囊與膀胱間子宮肌層變薄,厚度>3 mm;Ⅱ型為妊娠囊部分著床于子宮瘢痕處,部分或大部分位于宮腔內,妊娠囊與膀胱間子宮肌層變薄,厚度≤3 mm;Ⅲ型為妊娠囊完全著床于子宮瘢痕處肌層并向膀胱方向外凸,宮腔及宮頸管內空虛,妊娠囊與膀胱間子宮肌層明顯變薄或缺失,厚度<1 mm。Ⅲ型還包括1 種特殊超聲表現,包塊型,即子宮瘢痕處可見向膀胱方向隆起的囊實性包塊。48 例患者中Ⅰ型30 例,Ⅱ型6 例,Ⅲ型12 例。Ⅲ型中子宮漿膜層完整平滑、未見明確外凸包塊者4 例,子宮肌層完全斷裂并見外凸包塊者8 例。見表1。

表1 48 例患者臨床分型

1.5 治療方法 48 例患者采用兩種手術方式,一種手術方式為經腹超聲監視下負壓吸宮術,為使得術中超聲能夠清晰顯示子宮瘢痕處圖像,囑患者術前2 h 憋尿,并準備18 號球囊導尿管術中用。患者截石位,常規消毒鋪巾,窺器暴露牽引宮頸,超聲監視下置入6 號吸管并將吸管口朝向妊娠囊放置好后給予負壓,壓力300~500 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa),超聲下可見妊娠囊逐漸消失后撤出吸管,暫停30 s 讓子宮適當自然收縮后再次置入吸管至宮底部全面吸宮至超聲下見宮腔線清晰,術畢,觀察10 min,如出血少則轉回病房,如出血較多或持續性流血不止則在超聲監視下宮腔內置入球囊導尿管,球囊內注入生理鹽水10~15 ml 后以500 ml 袋裝生理鹽水向下持續牽引,觀察出血情況,如無大量出血則48 h 后撤除宮腔內置入的球囊導尿管。另一種手術方式為腹腔鏡監視下負壓吸宮術,截石位,常規氣腹、置入腹腔鏡,鏡下先打開膀胱子宮反折腹膜,分離膀胱宮頸間隙充分暴露子宮剖宮產瘢痕處后行負壓吸宮術。如吸宮時大量出血或子宮瘢痕處破裂則立即行腹腔鏡下子宮瘢痕及病灶切除,切除范圍至切口上下緣可見正常子宮肌層,以0 號可吸收縫線橫向全層縫合子宮傷口后再加固縫合子宮漿肌層。縫合時注意檢查子宮傷口雙側角是否確切縫合,一般縫合至子宮傷口兩側角外0.5 cm 處。確切止血后縫合膀胱子宮反折腹膜。術后觀察陰道流血及血清β-HCG 下降情況。

2 結果

2.1 Ⅰ型、Ⅱ型 患者共36 例,全部采用超聲監視下負壓吸宮術,術中均成功吸出妊娠囊,所有36 例患者均無大量出血,均未放置壓迫球囊,術后安全返回病房,觀察2 d,出血量同正常人工流產術后流血量,安全出院。

2.2 Ⅲ型 患者共12例,子宮瘢痕處無外凸包塊4例,瘢痕處肌層厚度均<1 mm,其中2 例行腹腔鏡下負壓吸宮術,術中出血少,未行瘢痕切除修補術;1 例行腹腔鏡下負壓吸宮術吸出妊娠囊后出血較多,給予宮腔內置入球囊壓迫后出血明顯減少,未行瘢痕切除修補術,這3 例患者均無再次生育要求。另外1 例行負壓吸宮術時子宮瘢痕處破裂,立即行腹腔鏡下瘢痕切除修補術。超聲下子宮肌層厚度顯示不清、可見瘢痕處外凸包塊者共8 例,均行腹腔鏡下瘢痕及病灶切除修補術,切除瘢痕中均見妊娠囊,術中膀胱破裂1 例,腹腔鏡下給予修補,其余7 例手術均順利,術后如期出院。

3 討論

3.1 剖宮產瘢痕妊娠的發病機制 瘢痕妊娠是剖宮產的遠期并發癥,文獻報道其發生率為1∶2216~1∶1800,占有剖宮產病史女性的1.15%,占有剖宮產病史女性異位妊娠的6.1%[2]。近年來隨著國家二胎政策的放開,剖宮產瘢痕妊娠呈現增多的趨勢。目前,剖宮產瘢痕妊娠發病機制尚不清楚,有研究認為剖宮產瘢痕妊娠的主要原因可能是剖宮產手術對子宮肌壁的破壞并造成子宮肌層連續性的中斷而形成通向宮腔的竇道,再次妊娠時孕卵種植于該竇道中導致剖宮產瘢痕妊娠,也可能與孕卵在通過宮腔時子宮內膜還沒有種植能力或剖宮產術后位于子宮前壁峽部瘢痕影響孕卵著床所致[3]。

3.2 診斷與鑒別診斷 瘢痕妊娠早孕期大部分患者僅有停經、少許陰道流血、輕微腹痛,無特異性臨床表現,容易漏診,導致盲目行人工流產術、藥物流產術、清宮術而致大出血甚至子宮切除等嚴重后果。超聲檢查被認為是首選的診斷方法,超聲下可見妊娠囊位于子宮前壁剖宮產瘢痕處肌層內,妊娠囊與膀胱間肌層變薄、連續性中斷甚至形成外凸向腹腔的囊性包塊[4]。瘢痕妊娠需與宮頸妊娠及難免流產相鑒別,除要明確是否有剖宮產病史外,超聲檢查妊娠囊位置、子宮瘢痕處肌層是否連續以及是否存在高速低阻血流均有助于鑒別診斷。

3.3 治療 一旦診斷為瘢痕妊娠,應盡早清除妊娠物,選擇合適的治療方法至關重要,如果處理不當,容易發生不可控制的大出血,危及患者生命。藥物治療可以全身或局部使用氨甲蝶呤,文獻報道成功率在79%~91%[5,6],但治療時間長,病情反復,可能需要多次用藥,不易被患者接受。對于大出血患者,可以使用介入治療栓塞雙側子宮動脈,止血效果理想,需要在栓塞后72 h 內行清宮術清除妊娠物[7],介入栓塞治療效果滿意但治療費用昂貴。手術治療是瘢痕妊娠主要的治療方法,包括清宮術、宮腔鏡妊娠物清除術、子宮瘢痕及病灶切除修補術、子宮切除術等[8,9]。如何選擇合適的手術方式是婦產科醫生在臨床工作中需要面對的首要問題。如果患者無再次生育要求可以選擇盡可能損傷小的手術方式,例如清宮術、宮腔鏡手術等,如果患者有再次生育要求則可以直接選擇腹腔鏡下子宮瘢痕及病灶切除修補術。因妊娠物極易出血,出血導致宮腔鏡手術時視野顯示不清,故選擇宮腔鏡時需慎重。本研究中48 例患者,Ⅰ型、Ⅱ型均成功接受了經腹超聲監視下負壓吸宮術,無一例大出血發生,提示對于瘢痕處子宮肌層厚度≥1 mm 患者可以在做好充分準備的情況下施行超聲監視下吸宮術,雖然術中術后發生大出血的風險低,但也應該準備球囊導尿管,并做好腹腔鏡手術準備,以備一旦發生大出血時可以及時處理。負壓吸宮應該由經驗豐富的高年資醫生操作,在超聲監視下將吸管口放置在妊娠囊處后加壓,保證精準吸出妊娠囊,然后可以暫時停止操作,給子宮自然收縮的時間后再全面吸宮,盡可能減少術中出血的可能性。一旦發生出血多的情況,可以立即放置球囊導尿管壓迫止血或者選擇腹腔鏡下瘢痕切除修補術。Ⅲ型患者因瘢痕處子宮肌層厚度<1 mm 或顯示不清,超聲監視下負壓吸宮發生穿孔風險高,本研究中1 例Ⅲ型患者吸宮時瘢痕處穿孔,由于做好了腹腔鏡監視及時進行了瘢痕切除修補術,故選擇腹腔鏡監視下負壓吸宮相對更安全。腹腔鏡下先分離膀胱宮頸間隙充分暴露子宮瘢痕,如瘢痕處子宮漿肌層平滑、無外凸包塊,可在腹腔鏡監視下吸宮。本研究中共3 例Ⅲ型患者行腹腔鏡監視下吸宮術未發生瘢痕處穿孔,2 例出血少,只有1 例出血多給予球囊導尿管壓迫有效止血。提示對于瘢痕處子宮肌層厚度<1 mm 或顯示不清但子宮漿肌層完整、平滑無外凸包塊時也可以在腹腔鏡監視下完成負壓吸宮術。本研究Ⅲ型中8 例患者腹腔鏡下瘢痕處可見外凸紫藍色包塊,直接行瘢痕及病灶切除修補術,術中出血少。腹腔鏡下子宮瘢痕切除修補術因患者剖宮產術后均有不同程度粘連,術中容易發生膀胱、腸管損傷[10],本研究分離粘連中1 例膀胱破裂,因此要求術者熟練掌握腹腔鏡粘連松解及縫合技術,盡可能短時間內完成手術,減少不必要的失血 。另外,關于是否對所有腹腔鏡監視下負壓吸宮術患者均行瘢痕切除修補,認為若患者無生育要求可以不切除瘢痕,原因之一是減少對患者的損傷,之二是不能保證切除后新形成的瘢痕不再發生瘢痕妊娠。

本研究結果顯示,Ⅰ型、Ⅱ型可以在充分準備情況下行超聲監視下負壓吸宮術,術前準備包括球囊導尿管、腹腔鏡手術器械準備等。Ⅲ型最好在腹腔鏡監視下吸宮且很可能需要行腹腔鏡下瘢痕切除修補術。當然,術前超聲對瘢痕妊娠的精準測量是手術成敗的關鍵所在[11]。婦產科醫生應該在術前根據超聲等檢查對瘢痕妊娠精準分型,選擇最合適的手術方式,使患者得到最佳的結局。

總之,隨著國家放開二胎政策,剖宮產瘢痕妊娠會呈持續增加趨勢。如何降低剖宮產率是預防瘢痕妊娠發生的關鍵,一旦發生瘢痕妊娠,選擇合適的手術方式和治療措施可以有效地減少大出血、避免不必要的子宮切除。