鹽酸西替利嗪分散片聯合卡介菌多糖核酸治療慢性蕁麻疹的臨床效果分析

陳剛

慢性蕁麻疹癥狀在臨床中屬于較為常見疾病,是多發性質的皮膚病,屬于變態性反應。多種因素導致患者皮膚、組織、黏膜發生炎性充血或是內部水腫,但只是暫時性的[1,2]。此病相較其他皮膚病而言病程較長,且由于其容易反復發作的特點導致治療過程延長,用藥難度增加。治療時常使用抗組胺類藥物,雖有一定效果但也較易導致疾病復發。為控制此種疾病繼續加重且減輕治療負擔,醫護人員知曉拓展聯合治療可提升效果,改善患者生存質量[3,4]。為此,本文章便針對藥物的聯合治療效果進行綜合調查,現已取得良好結果,詳情報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取本院2018 年6 月~2019 年9 月收治的108 例慢性蕁麻疹患者,隨機分為常規組與實驗組,每組54 例。常規組男27 例、女27 例,年齡23~54歲,病程(2.3±0.8)個月;實驗組男25例、女29例,年齡22~58 歲,病程(2.9±0.7)個月。兩組一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法 兩組患者在就診時首先給予基本護理操作(病情評估),提升患者治療過程中的生活質量,并開展必要性檢查手段,進一步確診患者慢性蕁麻疹疾病性質。常規組患者僅給予鹽酸西替利嗪分散片處方治療,主要可針對多種過敏原導致的蕁麻疹或是皮膚瘙癢,治療劑量為10 mg,囑咐患者服用1 次/d。本品為白色片狀,成人和12 歲以上兒童服用劑量不變,6~11 歲兒童醫生需根據癥狀與表現差異調整劑量,通常初始劑量為5~10 mg,1 次/d。2~5 歲兒童初始劑量常建議調整為2.5 mg,1 次/d,癥狀嚴重時可提升至5 mg。本品服用后可能存在困倦、胃腸不適等癥狀,但屬正常現象不必過分驚慌。實驗組使用鹽酸西替利嗪分散片聯合卡介菌多糖核酸治療,鹽酸西替利嗪分散片用法用量同常規組一致;選擇規格為1 ml/支的卡介菌多糖核酸,2 mg/次且讓患者到醫院接受經肌內注射,治療頻率為隔天1 次,1 個療程為4 周,通過調節免疫功能刺激單核細胞增強抗病能力。小兒則需重新斟酌用量,建議1 mg/次,隔天1 次。需注意患有急性傳染病、藥品過敏或是急性中耳炎患者不建議使用本藥治療。

1.3 觀察指標及判定標準 比較兩組患者治療前后的不良情緒評分、生活質量評分以及體征消失時間、治療效果。①患者不良情緒包括焦慮、抑郁狀況,采用SAS、SDS 評定患者的主觀意識與情緒狀態是否處在正常水平。問卷調查中設置有關生活的20 道選擇題,選項“A”為1 分代表極少發生甚至沒有;選項“B”為2 分代表少數情況下會發生;選項“C”為3 分代表在生活中經常發生;選項“D”為4 分代表幾乎全部時間會發生,選項成階段性遞增表示不同的焦慮等級,綜合計算分數越高,證明患者不良情緒越嚴重。②生活質量評分針對患者社會功能與人際交往等方面統計,分數越高證明患者癥狀緩解效果更佳。③患者體征包括發熱、頭痛、皮疹消退三項,消失時間越短,證明患者用藥效果更佳,對應治療方案值得在治療中推廣。④療效判定標準:痊愈:并無任何不良癥狀且不影響生活;有效:患者仍有輕微頭痛疼痛,且皮疹癥狀有明顯改善;好轉:患者皮疹表現有輕微好轉頭痛稍減,體征改善;無效:患者癥狀較為嚴重,藥物治療未能改善體征。總有效率=(痊愈+有效+好轉)/總例數×100%。

1.4 統計學方法 采用SPSS21.0 統計學軟件處理數據。計量資料以均數±標準差()表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

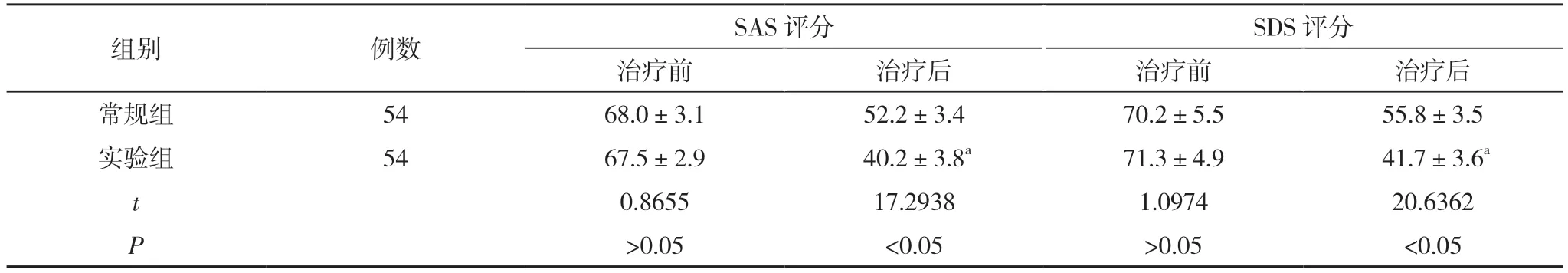

2.1 兩組患者不良情緒比較 治療前,兩組患者SAS、SDS 評分比較,差異無統計學意義(P>0.05)。治療后,實驗組SAS 評分(40.2±3.8)分、SDS 評分(41.7±3.6)分均低于常規組的(52.2±3.4)、(55.8±3.5)分,差異均具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者不良情緒比較(,分)

表1 兩組患者不良情緒比較(,分)

注:與常規組治療后比較,aP<0.05

2.2 兩組患者生活質量評分與體征消失時間比較 治療前,常規組患者生活質量評分(65.02±6.01)分與實驗組的(66.11±5.87)分比較,差異無統計學意義(t=0.9534,P>0.05)。治療后,實驗組患者生活質量評分(90.77±5.28)分高于常規組的(76.45±4.12)分,差異具有統計學意義(t=15.7125,P<0.05)。實驗組患者皮疹消退時間(4.33±1.07)d、頭痛緩解時間(2.06±0.55)d、發熱緩解時間(2.36±0.94)d 均短于常規組的(8.45±1.36)、(3.22±0.26)、(4.85±1.03)d,差異均具有統計學意義(t=17.4957、14.0118、13.1218,P<0.05)。

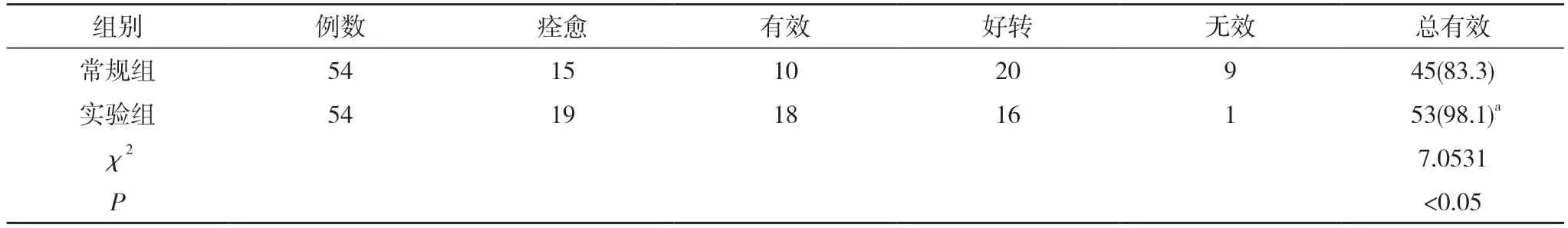

2.3 兩組治療效果比較 實驗組治療總有效率高于常規組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組治療效果比較 [n(%)]

3 討論

蕁麻疹患者若患病時長>6 周,則被定義為慢性蕁麻疹。皮疹表現主要分布在患者軀干、四肢或是面部,具有不定時性(1 天發作數次或數日發作1 次)。且慢性蕁麻疹疾病在研究過程中發現此病的發病成因與患者的免疫性功能存在一定關聯,因此在治療時可以此為切入點,提升藥物聯合效用的實際價值[5-7]。卡介菌多糖核酸屬于具有免疫調節功能制劑,對哮喘、慢性感染以及過敏類疾病(蕁麻疹)具有較為明顯的預防、抑制作用,在使用時可能會出現紅腫、結節等皮膚表現,待熱敷1 周后自然消退。鹽酸西替利嗪分散片屬于口服選擇性組胺H1受體拮抗劑,對患者中樞作用性小[8,9]。高效性與特異性較強,使用抗炎效果值得期待。另外,較多患者會由于蕁麻疹帶來的皮膚變化而產生消極情緒,不利于治療效果的提升,還會對患者生活造成嚴重困擾,例如人際交往受限等。聯合用藥能最大化提升藥物的作用,使蕁麻疹可以盡早消退改善患者的不良情緒[10]。本研究結果顯示,治療后,實驗組SAS、SDS評分均低于常規組,生活質量評分高于常規組,皮疹、頭痛、發熱緩解時間均短于常規組,治療總有效率高于常規組,差異具有統計學意義(P<0.05)。

綜上所述,在治療慢性蕁麻疹時合理聯合鹽酸西替利嗪分散片與卡介菌多糖核酸的治療效果更好,對于消退不良體征可行性較高。還可消解不良情緒,并提升患者生存質量,可以廣泛應用并推廣。