焦點解決取向團體輔導對大學生學業拖延的改善*

楊鈺立 王玲莉 張宛筑

學業拖延作為一種普遍的、潛在的不適應行為,常見于大學生當中,受到了教育學、心理學等領域研究者的廣泛關注。Solomon 和Rothblum 將學業拖延定義為個人往往會延遲完成學習任務,導致學習任務無法按時完成,或者在學習任務即將到期之前趕緊完成。研究表明,學業拖延終將會給個體身心和學習造成不同程度的消極影響:當時間接近任務期時,拖延者的抑郁、焦慮水平均高于未拖延者,且其學業成績也低于未拖延者。因此,對學業拖延的干預顯得尤其重要,國內外研究者從不同方面展開了對學業拖延的團體輔導干預研究,其中焦點解決取向越來越受青睞。焦點解決取向團體輔導關注對問題的解決,強調個體擁有解決問題的潛力和資源,并聚焦在問題不發生時的狀態,從例外中進行學習,進而達成自我肯定和賦能的效果。黃桂仙運用焦點解決取向的團體輔導來改善大學生的學業拖延;張澤侖等人對比了焦點解決團體輔導和普通團體輔導對改善研究生拖延行為的效果差異;Mcbrayer 驗證基于焦點解決短期療法的學業拖延癥治療模型對降低學生學業拖延行為的有效性,研究結果均表明焦點解決取向團體輔導效能較高。

綜上所述,本研究采用焦點解決取向團體輔導,以時間管理和學業自我效能感作為干預指標,對大學生的學業拖延行為進行干預,探究焦點解決取向團體輔導對于改善大學生學業拖延行為的有效性。

一、研究對象與方法

(一)對象

通過海報和網絡平臺進行宣傳,對自愿參加團體輔導的成員進行前測和面試篩選,共招募到有學業拖延困擾的被試32 名,隨機分為實驗組和對照組,每組各16 人,各方面差異均無統計學意義。

(二)研究工具

1.學業拖延評估量表(學生版)。

該量表由美國心理學家Solomon 和Rothblum 于1984 年編制,是學業拖延研究中應用最廣泛的一個量表。為了適應研究的需要,本研究選用的是陳保華2007 年修訂的版本,有較高的信效度。量表包括學業拖延頻率和成因兩部分。本研究使用學業拖延頻率部分,包括18 道題目,測量學生在6 種學習任務下的拖延情況,具體包括:寫學期論文、準備考試、完成每周的作業、學業管理任務、出席任務、學校其他活動。采用5點計分方法,將每個任務下的第1和第2 題分數相加,得拖延程度分數,得分越高,學業拖延程度越嚴重;將第3 題分數相加,得改善學業拖延意愿的分數,得分越高,改善的意愿越強烈。

2.青少年時間管理傾向量表。

該量表由黃希庭等編制,具體分為時間監控觀、時間價值感和時間效能感三個維度。采用5 點記分,其中第9、17、27、30、41 題反向計分,總得分越高則時間管理傾向能力越強。

3.學業自我效能感量表。

該量表由周宗奎、染宇頌在心理學家Pintrich 和De Groot 編制的《學業自我效能問卷》的基礎上參考相關維度編制而成,分為學習能力、學習行為自我效能感兩個維度,共計22題,該量表信效度良好。采用5 點計分,總得分越高代表學業自我效能感越高。

(三)方案設計

兩組成員均在團體輔導開始前進行前測,實驗組接受連續6 周、每周1 次、每次2 小時的焦點解決取向團體輔導,對照組不接受干預。實驗組成員在每次團體輔導結束后提交效果評估表,即該次活動的個人感受和收獲。干預結束后對兩組成員進行后測,并在團體輔導完成1個月后進行追蹤測試。

團體輔導的方案設計首先是幫助成員明確自我拖延現狀,在此基礎上探討拖延行為的功能性,通過問題重構來認識對拖延的偏見;其次使用“例外詢問、評量詢問”等技巧,引導成員發現自己的優勢,分享曾使用過的時間管理和提高學習效率等的自我調節技巧,探尋已有而未被關注的例外;最后幫助成員挖掘自身資源,突破限制,提升潛能。焦點解決的相關哲學理念和工作方式貫穿每一次團體輔導,在結束環節要求成員進行分別儀式,并布置相應的家庭作業,以提升成員的效能感。通過這些活動,讓成員正確看待自身擁有的解決問題的能力,從而改善學業拖延行為。

(四)統計分析

采用SPSS20.0 數據分析軟件對數據進行統計處理,包括配對樣本t 檢驗、獨立樣本t 檢驗等統計方法。

二、結果

(一)不同組別前后測量表得分比較

兩組干預前比較,拖延得分、拖延改善意愿、學業自我效能感、時間管理傾向均無顯著差異,表明兩組被試在干預前是同質的。團體輔導后,兩組在上述四個方面的差異顯著;實驗組在前后測上存在顯著差異,學業拖延程度明顯降低,拖延改善意愿、學業自我效能感和時間管理能力均有提升;而對照組在前后測上差異不顯著。(見表1)

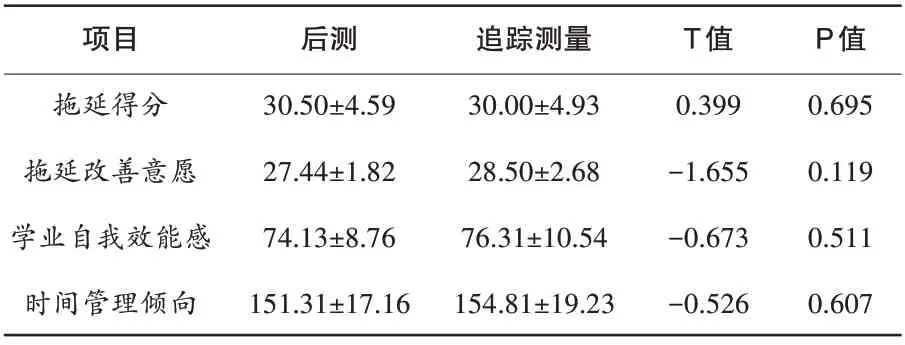

(二)干預持續效果

一個月后進行的追蹤測量與后測在各變量上無顯著差異,表明焦點解決取向團體輔導對于提升大學生的時間管理能力、學業自我效能感,改善學業拖延水平有持續輔導效果。(見下頁表2)

三、討論

(一)焦點解決取向團體輔導干預的有效因子分析

本研究采用焦點解決短期治療的哲學理念和工作方式,以時間管理和學業自我效能感作為干預指標,對大學生的學業拖延進行團體輔導干預,取得了有效的成績。焦點解決短期治療秉承后現代建構主義的世界觀,注重從過往經驗中尋找例外,形成正向積極的轉變。通過小組活動,個人可以用新的視角認識自己的經歷,重塑對經驗的理解,促進個體的自我認知、自我整合和自我接納,發現自身的優勢和潛能,并發生朝向目標的一個個一小步改變。具體地說,本研究的療效因子可概括為以下幾點:團體支持與賦能;團體具體化目標;尋找例外,發掘潛能;用正向的眼光看待事物,著眼于未來;立足行動,注重小改變。

(二)教育建議

拖延不僅是學習習慣和時間組織管理的不足,還涉及認知、情感、行為因素的復雜互動,因此可以多元化開展學業拖延的干預。首先,針對個體對拖延存在的負性認知,包括非理性信念、低自我效能感、低自尊、自我設阻等,可以運用尋找例外、積極暗示、元認知技術、增加成功體驗和放大優點等方法獲取自信,使用包含認知行為策略的干預來改變自我認知。其次,針對個體存在的負性情緒,可以通過書寫和回憶積極內容、適當休息、轉移注意力等方法增強積極情緒,還可以借助哭泣、傾訴、寫日記等方法宣泄消極情緒,調節心境。最后,針對個體的拖延回避行為,可以通過改善時間管理方法、學習技巧,記錄、分析拖延事件,制定具體可行的目標,建立自我獎懲等方法改變拖延行為,還可以通過提升內部動機來激發個體完成任務而不拖延。

表2 實驗組后測與追蹤測量在各變量上的差異比較

(三)研究不足

在干預時程方面,本研究的干預時程較短,在組員反饋單中有不少組員提到,希望可以增加活動次數,收獲更多。學業拖延的改變并非一朝一夕,未來的研究可視情況增加干預次數,進一步穩定干預效果,并加長追蹤時間,給予更長時間的關注和矯正。在測量工具的選取方面,前后測使用的是同一量表,今后的研究可尋找信效度匹配度較高的類似量表用于測量干預前后的情況,從而避免重復測驗本身帶來的疲勞效應。在實驗人數方面,本次研究共16 人參加團體輔導,被試量較少,進行數據分析和干預方案推廣時會受到一定限制,未來的研究可增加被試量,使科研成果能讓更多人受益。