城市營銷理念下粵北山區小城鎮發展規劃策略研究

李聿軒

摘 要:隨著競爭加劇,越來越多城市認識到,積極開展城市營銷和運營能力建設,對于提升城市競爭力和治理能力具有重要意義。相對于大中城市和縣城,天生弱小的小城鎮如何在區域競爭中脫穎而出,助力區域和鄉村的振興發展,成為近年來人們熱議的話題。借鑒城市營銷理念,結合城口鎮所面臨的挑戰與機遇,本文提出城口鎮發展規劃策略:第一、以紅色小鎮為品牌,長征文化為內涵,提高知名度,導入休閑度假流量;第二、發揮紅軍長征粵北紀念館、紅色文化培訓基地、微長征等增量項目和設施的觸媒和催化作用,擴容鎮區和設施規模,提高承載“休閑度假及投資流量”的能力;第三,通過鏈接中心城市與區域網絡,參與區域分工合作,導入“產業流量”;第四,通過提升服務與治理水平,助推“休閑度假流量”“產業流量”向“信息流量”“智力流量”“人才流量”擴展。

關鍵詞:城市營銷;規劃策略;紅色小鎮;城口鎮;粵北山區

目前,我國城鎮化水平已經超過60%,以建設為主導的城鎮化1.0時代已逐步向運營為核心的城鎮化2.0時代邁進。改革開放以來,廣東作為改革的先鋒地區,率先實現了社會經濟發展的快速增長,但區域發展不平衡不充分問題依然突出。粵北山區作為廣東的欠發達地區,自1980年代中期以來一直成為被幫扶的對象,并經歷了從政策扶貧到產業扶持,從基礎設施扶貧到城市綜合能力扶持的演進,基本實現了粵北山區發展能力的培育以及鄉村的脫貧。但是,近十年來粵北地區的經濟增長主要體現在地級市城區和縣城,而對于小城鎮發展的關注很少。依托區域基礎設施網絡的完善和地方資源特色,如何使粵北山區小城鎮融入粵港澳及全球產業體系,可充分利用城市營銷理念,通過策劃規劃,打造一批有魅力、有潛力的特色小城鎮,助力粵北山區振興發展。

1 相關研究綜述

1.1 城市營銷概念內涵

城市營銷(Urban marketing)概念源于西方國家,可追溯到 14 世紀的意大利,目的是促進旅游發展。國內不少學者認同菲利普·科特勒(Philip Kotler)在其《國家營銷》中提出的“一個國家也可以像企業那樣經營”的觀點[1-2]。城市作為一個經濟體,可看作是一個企業進行營銷,即將城市的各種資源,包括自然資源、產業產品、人居環境、公共服務、城市形象、文化風俗等,借鑒市場營銷的手段,向特定受眾或目標客戶推銷。

1980年代以來,西方城市營銷學理論不斷完善,并逐漸深入到城市管理、城市規劃和建筑策劃等各個層面的城市建設過程中,成為提升城市競爭力的有效方法之一[3]。1990 年代,城市營銷理論傳入我國,受到了學術界和各大城市管理部門的廣泛關注,倪鵬飛、劉彥平、盧泰宏等學者的研究成果比較具有代表性,促進了城市營銷理論的引入與發展[4-6]。在城市規劃領域,唐子來、張京祥、孫成仁等學者探索了城市營銷在城市規劃領域的應用[7-10]。

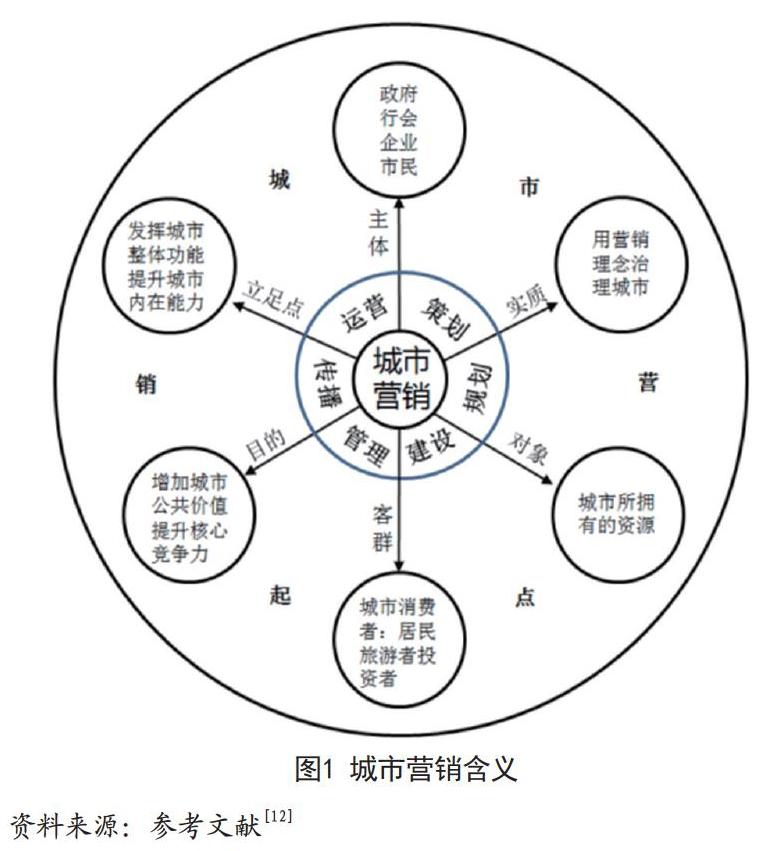

綜合國內外學者的相關研究和實踐,可將城市營銷的內涵界定為:將城市視為企業,將城市的自然、經濟、政治等資源視為產品,運用市場營銷的方法論,通過策劃、規劃、建設、管理、傳播、運營等方式和過程進行系統化整合(圖1),打造良好的城市形象和品牌,提升城市價值和競爭力,從而實現城市較高水平、較高效率的創新、協調、綠色、開放和共享發展。營銷市場既包括本地市場、國內市場以及海外市場,還囊括了互聯網絡上的虛擬市場。從某種意義上說,城市營銷可認為是城市經營與治理活動及過程的總稱[11]。

1.2 關于粵北山區小城鎮營銷相關研究

近20年來,有關粵北山區小城鎮營銷的研究較少,主要是集中在產業及城鎮特色營造方面。文超祥(2003)基于對粵北山區小城鎮模仿“鄉村工業化—人口城市化”模式所出現水土不服問題的分析,提出粵北山區小城鎮宜利用自身優勢,構建“反磁力型”中心鎮,并在過程中以農業產業化和特色產業為依托,實施小范圍人口城市化戰略,建設生態型小城鎮并健全保障體系[13]。黃志堅(2012)以韶關小坑鎮為例,從政策環境、區位條件、自然條件、旅游發展問題解讀及資源評價各層次探索粵北山區旅游小鎮特色發展的規劃策略[14]。黃佳燕等(2019)基于粵北山區城鎮原始森林眾多,動植物資源豐富,而第二、三產業長期發育不良等問題,結合廣東省興寧市羅浮鎮森林小鎮的建設,提出粵北山區可通過“農林+新型產業”形成一二三產業融合發展的路徑,構筑“微、生、小、環”的特色小鎮空間格局,實現偏遠山區城鎮的特色化發展[15]。

2 城口鎮發展面臨的挑戰

2.1 區域挑戰:欠發達的粵北山區

粵北山區位于粵、贛、湘、桂四省(區)的結合部,包括梅州、河源、清遠、韶關、云浮5個地級市及其隸屬的37個縣市(區)、419個鄉鎮,國土面積7.68萬平方公里[16]。粵北山區80%以上為山地丘陵,大部分地區為國家南嶺生態屏障區的重要組成部分。2018年地區生產總值5539.75億元,常住人口1681萬人,人均地區生產總值3.30萬元,城鎮化水平50%,常住居民人均可支配收入1.97萬元,明顯落后于全省、全國平均水平(表1)。省定貧困村1248個,約占全省總數的55%。2018年6月廣東省委十二屆四次全會提出“要以構建‘一核一帶一區區域發展格局為重點,加快推動區域協調發展”。其中粵北山區列為生態發展區。

目前,粵北山區發展呈現以下特點:1)交通條件明顯改善,縣縣通高速、縣縣通鐵路基本實現,但人口、資金等要素流失問題依然突出。近年來,粵北山區每年外出務工經商人員維持在200萬左右,其中年均20萬人左右遷移落戶珠三角。2)非農產業發展薄弱,傳統農業型城鎮特征明顯,小城鎮陷入引入產業難、培育產業難的瓶頸。3)小城鎮人口規模小,集聚能力較弱。在粵北山區419個鄉鎮中,80%鄉鎮鎮區常住人口不足2萬人,僅5%左右的鎮區常住人口超過3萬人。4)基礎設施、公共服務水平較低。除河源外,2015年粵北山區其它各市城區現狀人均公共管理與公共服務設施用地面積均低于5平方米/人,低于全國平均水平5.5平方米/人;每千人擁有醫療床位數為3張,低于全國平均水平5.11張/千人[17],距國家衛生事業“十三五”規劃提出的2020年6張/千人目標尚有較大距離。

2.2 生態挑戰:生態與發展間的矛盾突出

廣東省“一核一帶一區”戰略中已明確將粵北山區定位為生態發展區,需嚴控開發強度和產業準入門檻,加強生態保護和修復,筑牢綠色生態屏障。由此,粵北山區大部分城鎮的開發建設空間將受限制。

城口鎮85%為山地丘陵,能連片開發的土地少,在筑牢綠色生態屏障的要求下,各類項目的建設與生態保護紅線和永久基本農田紅線存在沖突。城口紅色小鎮規劃面積3.88平方公里,其中1.12平方公里涉及生態紅線;擬建微長征體驗園項目(將二萬五千里長征的線路、主要事件、重點戰役進行景區化再現)占地23.3公頃,其中0.61公頃涉及永久基本農田。省級重點項目紅色文化培訓基地也同樣涉及生態紅線。可見,建設用地的受限,將嚴重制約特色小鎮的發展。

2.3 供給挑戰:發展需求與設施供給的矛盾突出

城口鎮區規模小,僅0.5平方公里,各類設施僅能適應和滿足本地的居住、就業、出行等。目前,城口鎮尚處于旅游開發的初期階段,無論是政府的管理和服務能力,相關旅游企業的運營能力,還是相關工作人員和旅游參與者的服務意識、服務水平都處于較低狀態。未來,隨著外來旅游和投資置業人群的增多,各種社會矛盾和突發事故也將日益突出,如服務投訴、安全應急等,對政府、旅游經營企業的管理能力和服務水平將提出挑戰。隨著紅色文化、溫泉旅游和鄉村旅游的發展,城口逐步成為旅游發展的重要節點。2019城口旅游人數達9萬人次,比2017年增長了14倍,初步實現“度假流量”的引入。隨著鄉村人口向城鎮聚集和旅游人口增加,城口鎮的道路交通與停車、旅游接待、文化娛樂等設施供給已顯不足。

3 城口鎮發展的基礎與機遇

3.1 資源本底:青山綠水與歷史文化融合的商貿重鎮

城口鎮位于仁化縣東北部,粵湘兩省交界區域,成為省際交通要沖和商貿活動重鎮,具有重要的軍事戰略意義。公元前 207 年,南越王趙佗在境內筑古秦城為南越北隘口,守衛邊界,城口由此得名。城口鎮國土面積266.89平方公里,下轄1個社區、7條行政村,全鎮常住人口約1萬人(其中鎮區常住人口約0.4萬人,面積0.5平方公里),山地丘陵面積超過85%,森林覆蓋率達82%,是國家南嶺生態屏障的組成部分,錦江支流九龍江南北穿越全鎮,形成青山綠水的自然本底。

鎮區距仁化縣城約26公里,距丹霞山風景名勝區約30公里,距韶關市城區和韶關高鐵站約60公里,距離華南中心城市廣州約300公里。國道106線由南至北貫穿城口全鎮,武漢至深圳高速公路從鎮域西部通過,對外交通便利。

鎮內有明代重建的古秦城(城門)、粵湘古驛道、廣東省歷史文化名村恩村古民居群、古石寨以及上寨、東羅、東坑、厚坑等古村落。革命遺址資源豐富,有毛澤東舊居、紅軍鎮壓敵特分子與彭德懷發表演說舊址、譚甫仁將軍舊居等革命遺址遺跡19處。

3.2 發展基礎:具備一定產業基礎和服務能力

產業基礎方面,農業種植(柑橘、毛竹、油茶)、養殖(生豬、牛羊)、農副產品加工,以及農資、農產品集散是城口鎮經濟的基礎。2018年,全鎮生產總值34720萬元,農村人均可支配收入約1.78萬元。近年來,隨著溫泉度假、紅色旅游產業的發展,旅游經濟逐步提升,據2020年5月城口鎮政府提供數據,城口旅游人次2017年僅6000人,2019年達9萬人次,有質的飛躍。

另外,小型水力發電、螢石礦開采加工也是鎮級、村級經濟收入的重要來源。全鎮共建小水電站64座,其中鎮屬6座,村屬9座,鎮村聯辦1座,私營小水電48座,總裝機容量超過1.5萬千瓦[18]。

公共服務方面,農貿市場、文化健身廣場、中小學、幼兒園、衛生院、敬老院等公共服務設施比較完善,基本實現公共服務均等化。

3.3 發展機遇:全域旅游與特色小鎮建設

3.3.1 仁化全域旅游示范區的建設

自2016年啟動全域旅游示范區創建工作以來,仁化依托世界自然遺產丹霞山、紅軍長征粵北紀念館(2017年經中共中央辦公廳批準設立的項目,為廣東省目前唯一以長征為主題的大型紀念館)和城口紅色小鎮等豐富的旅游資源,以“唱響紅色主旋律,打造絢美大丹霞”為主線,逐步構建起旅游全面開放新格局。2020年6月,廣東省文化和旅游廳正式將仁化縣納入第二批省級全域旅游示范區名單,將進一步推動仁化縣全域旅游高質量發展。

3.3.2 城口納入省級特色小鎮培育庫

城口鎮紅色資源豐富,是中央紅軍長征入粵的第一站,2019年被確定定為廣東省唯一的長征主題愛國主義教育基地,是全國20個“我心中的長征紀念地”之一。依托長征文化遺跡遺產,2018年城口紅色特色小鎮成功申報為廣東省級特色小鎮,為城口鎮打造長征文化名鎮提供了良好的政策支持。

在特色小鎮建設和相關政策的驅動下,城口鎮將面臨城鎮擴容提質、基礎設施改善的新機遇,催化旅游開發、文化展示、教育培訓、商品集散等“產業流量”的引入。

4 仁化縣城口鎮發展規劃策略

為提升城口鎮的知名度和區域影響力,需要立足城口鎮發展基礎,充分發揮資源特色和良好的發展機遇,借鑒城市營銷的基本理念,從樹形象、擴容器、強聯接、孕常量等方面提出規劃策略,使資源本底、政策驅動源轉化為人氣、產業和經濟等層面的發展動能。

4.1 梳形象:強化營銷推廣,提高知名度

城市營銷的重點是城市形象宣傳及城市品牌打造。粵北山區括37個縣市(區)、419個鄉鎮,如何讓城口鎮在其中脫穎而出,不僅需要宣傳,更需要塑造形象,進行品牌化的營銷推廣。隨著信息技術和互聯網的廣泛應用,社會價值觀和群體劃分有所變化。一方面是主流價值逐步走向分散,多元的價值觀正在將社會分割成一個個圈子;另一方面是面向特定人群的范圍經濟正在取代規模經濟,圍繞圈子將構筑新的產業生態[19]。這需要我們充分利用新媒體的營銷手段,針對特定人群,擴大小城鎮在相關圈子中的影響力。最大化地包裝城口鎮作為廣東省唯一的長征主題愛國主義教育基地的優勢,以紅色小鎮為主題,長征文化為內涵進行整體營造,同時完善制約城口鎮發展的劣勢。以愛國主義為契機,將機關單位、企事業單位、大專院校等視作核心客源,積極開展多渠道、全方位的宣傳推廣,導入更多的游客和投資者,形成更大的“教育體驗和度假流量”。

同時,按照鎮區、村落景區化,道路與田園山麓風景化,景點活動體驗化等,豐富紅色小鎮的空間內涵。同時通過標識的系統化和旅游產品的主題化、系列化,強化城口的空間形象和產品內涵。

鎮區、村落景區化:在鞏固韶關城鎮提升“139”行動的基礎上,開展鎮區、村落的細化設計,推進九龍江兩岸、106國道鎮區路段、城口鎮區主要街道和群落型村巷的景觀整治與功能優化。

道路與田園山麓風景化:對X335、X336、Y508、Y511、Y512等主要交通干道及其兩側50-100米范圍進行景觀提升與改造,對城鎮周邊、村落周邊和主要交通干道可視范圍的田園、山麓結合農業種植、農業園區建設、林相改造與生態修復等形成一線一主題、一村一特色的景觀體系。

4.2 擴容器:提升各類設施的承載能力

隨著溫泉度假村、紅軍長征粵北紀念館、紅色文化培訓基地、特色小鎮建設等項目的逐步推進,外來游客和就業人口將大幅度增長,各類設施的承載能力急需提升。在鎮域空間總體謀劃功能分區的基礎上,充分評估發展與生態保護的關系,向仁化縣、韶關市爭取生態紅線調整優化政策,保障鎮區擴容、產業注入和各類設施擴能的必要需求,完善優化紅色小鎮核心區功能區總體布局。用好用活用盡點狀供地政策,壯大鄉村特色產業規模,提高公共服務與旅游接待設施的服務能力。

4.3 強聯接:提升鏈接和協同區域的能力

小城鎮是連接縣城及區域中心城村的基礎性節點,建立健全交通、信息的內外聯接,提高小城鎮鏈接和協同區域發展的能力顯得尤為重要。

為快速便捷鏈接區域,應結合西北-西南環鎮路建設,將106國道過境交通外移至環鎮路,同時結合游客接待中心的規劃,拓寬優化鎮區與武深高速的連接線,更好發揮武深高速和106國道的對外連接功能。同時,積極加快智慧城鎮的建設,提升信息基礎設施的對外聯接能力,實現城口更快捷鏈接到粵港澳大灣區和華中、華北地區,擴展區域影響力和“休閑度假流量”“產業流量”。

同時,城口鎮處于丹霞山(世界自然遺產、世界地質公園和國家5A級旅游景區)旅游經濟圈的直接影響區,可進一步加強與丹霞山景區的鏈接。丹霞山旅游是以獨特地質景觀為主題的自然風光、山水體驗游,是靜態的觀賞體驗,缺乏的是動的元素。而城口鎮以紅色文化為核心,突出互動參與的文化體驗,是動態的感受體驗。因此,可策劃白天看丹霞,晚上體驗長征路的線路,形成環丹霞山一南一北差異化旅游體驗,促進仁化全域旅游的持續發展。

4.4 孕常量:提升服務水平和治理能力

一個景區、一座城市在規模、能級擴張和品牌建設的過程中,將“流量”轉變為“常量”,是其穩健發展的關鍵。適應旅游規模發展、專業服務和精心管理要求,需要城口鎮提前做好謀劃,分階段提升政府管理與服務水平,規范涉及旅企業和從業人員的行為,分層次培訓提升一線員工和服務人員整體素質和服務水平,分階段系統化實施智慧景區、智慧城鎮、智慧鄉村的建設,實現以微笑服務、智慧服務促進“流量游客”與“常量游客”雙增長。同時,對接韶關市、廣東省及國家級的相關行業協會和社會組織,開展各種培訓、會議和論壇,實現從“休閑度假流量”“產業流量”到“信息流量”“智力流量”“人才常量”的擴展。

5 結語

粵北山區,區位相對偏遠,山地丘陵為主,開發建設空間受限。改革開放以來,一直是廣東發展滯后的地區,不論是城市、小城鎮還是農村的整體發展能力、發展水平、發展質量均不及全省、全國平均水平。多年來,廣東對粵北山區的扶持更多關注于農業、農村、工業園區、區域性交通基礎設施和市縣城區的發展建設等方面,而對小城鎮的扶持相對較少,造成粵北山區小城鎮普遍規模較小、發展動力

不足。

目前,我國的城鎮化已逐步進入2.0的運營時代,有風景、有特色地方將有更多可能獲得發展機會。仁化縣城口鎮,位于粵湘省際邊界接壤地帶,區位偏遠,發展動力弱小。在韶關大丹霞旅游經濟圈構筑、仁化全域旅游示范區建設和原中央蘇區振興發展政策的實施下,城口鎮被確定為廣東省唯一的長征主題愛國主義教育基地,成為廣東省特色小鎮培育名單,為城口鎮的發展注入了新的動力。承接這一發展動力,城口鎮需要強化城鎮營銷理念,以紅色小鎮、長征文化為品牌,提高知名度,引入休閑度假流量;發揮紅軍長征粵北紀念館、紅色文化培訓基地、溫泉度假村、微長征等增量項目和設施的觸媒和催化作用,提高承載“休閑度假和投資流量”的能力;通過鏈接到中心城市與區域網絡,參與區域分工合作,導入“產業流量”;通過提升服務與治理水平,助推“休閑度假流量”“產業流量”向“信息流量”“智力流量”“人才流量”擴展。

參考文獻

[1]蔣川,安樹偉.城市營銷手段比較及我國城市營銷手段完善方向[J].城市,2012(4):20-25.

[2]高濤.城市營銷在我國的實踐與啟示[J].經濟研究導刊,2012(029):85-87.

[3]王懿寧,陳天,臧鑫宇.城市營銷帶動城市更新——從“古根海姆效應”到“畢爾巴鄂效應”,國際城市規劃[J],2019,34(3):1-15

[4]倪鵬飛.中國城市競爭力報告[J].決策與信息,2003(7):9-10.

[5]劉彥平.城市營銷戰略[M].北京:中國人民大學出版社,2005.

[6]唐子來,陳琳.經濟全球化時代的城市營銷策略:觀察和思考[J].城市規劃學刊,2006(6):45-53.

[7]盧泰宏.營銷在中國[M].廣州:廣州出版社,2001.

[8]孫成仁.城市營銷時代的來臨[J].規劃師,2001(5):5-8.

[9]于濤,張京祥.城市營銷的發展歷程、研究進展及思考[J].城市問題,2007(9):96-101.

[10]張京祥,陸梟麟,羅震東,王莉莉.城市大事件營銷:從流動空間到場所提升——北京奧運的實證研究[J].國際城市規劃,2011,26(6):110-115.

[11]陳上,陳昕,劉穎,張櫻.城市形象為導向的城市發展與城市營銷研究述評[J].價值工程,2020(6):292-293.

[12]青龍滿族自治縣人民政府,秦皇島市青龍滿族自治縣城鎮營銷策劃報告[R],2017.

[13]文超祥,構建發達地帶次發達地區“反磁力型”中心鎮,規劃師[J],2003(10).

[14]黃志堅,粵北旅游小城鎮規劃設計硏究——以韶關小坑鎮為例,廣東工業大學碩士論文,2012.6.

[15]黃佳燕、陳偉旋、盧丹梅,廣東山區欠發達城鎮特色化發展路徑研究[J].林業經濟問題,2019(5)

[16]廣東省統計局,國家統計局廣東調查總隊,廣東統計年鑒[M].北京.中國統計出版社.2019

[17]趙銀濤,廣東典型欠發達小城鎮特征與形成機制研究[D]華南理工大學碩士論文,2018.6

[18]仁化縣住房和城鄉規劃建設局,韶關市仁化縣城口鎮名鎮建設規劃[R],2014.3

[19]姜鵬,城市國際化的非標準答案,https://www.sohu.com/a/387954811_120168591.