一言蔽之,書如其人而已

鄧代昆

編者按

書法是中華民族傳統(tǒng)文化的瑰寶,承載著中華文化的深厚內蘊,與中華民族的內在生命精神血脈相連。書法作為一種藝術,其永垂不朽的生命力傳承至今已有五千多年。在這傳承的道路上,中國書法家們任重道遠。作為中華文化源頭之一的蜀地歷來多書家,謝季筠就是其中一位,謝老幼承家學,先后拜劉孟伉、羅祥止、丁鶴、陳無垢諸先生門下,其書法藝術得到了堅實的深筑。除了自身的藝術修養(yǎng),謝老在書法傳承這條道路上一直默默耕耘……其門下的弟子李兵為國家一級美術師,趙安如為四川省書法家協會理事、成都市書法家協會常務副主席、秘書長,王飛、齊建霞、李華、張可丁、羅喜澤、韓安榮等皆為中國書法家協會會員……他們中或在省、市級書法家協會里潛心鉆研,或在博物館里靜靜沉淀,或在教育前線默默躬耕,或在行政崗位上潛心讀墨……他們的作品曾多次人選國家級、省級專業(yè)大展,被博物館、紀念館和個人愛好者等收藏。他們有一個共同的名字一一此君書會。

《現代藝術》自2019年第7期推出“師門”欄目以來,先后呈現了美術類藝術家劉樸、秦天柱、敬庭堯、姚葉紅等川內有影響力的師門。本期“師門”特別呈現書法類“此君書會”——謝季筠及其門下十八位弟子的書法作品,“此君書會”作為“師門”欄目第一個書法藝術門類出現,獻禮元旦,迎接新年,這不僅是源于“此君書會”深厚的書法實力,更是我們對書法薪火相傳的關心、信心與時代擔當。需要說明的是,師門弟子是以年齡長幼為序。

2020年,愿我們初心不改,以書法育人,以薪火相傳,為中國優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的傳承與弘揚貢獻四川書法力量。

謝季筠

名蒼林,字季筠,號虛齋、西啽。1943年3月生于四川雷波,祖籍四川隆昌石燕橋。國家一級美術師,四川省人民政府文史研究館館員,中國書協書法培訓中心教授,四川省書法家協會顧問,成都市書法家協會顧問。黑山大學孔子學院、四川警察學院、四川教育學院、四川理工學院美術學院、成都大學等客座教授。

出版有專集《蜀派書法名家精品——謝季筠卷》(天地出版社)、《謝季筠書法集》(四川人民出版社)、《中國當代翰墨名家研究 謝季筠卷》(天津人民美術出版社)、《當代書法名家精品賞析 謝季筠書法作品》(北京工藝美術出版社)、《謝季筠行草選集》(四川民族出版社)、《謝季筠書法》(四川美術出版社)等。

謝季筠生于四川雷波縣一個書香門第。父親尊三老人,乃一敦厚宿儒,平生修德治學,詩禮傳家。季筠少承庭訓,尊三老人授之以學問,嚴之以品行。于書法一道,季筠多思善悟,慧根早植,表現出不同凡響的異質奇資。長成以后,虔心尋師,先后拜在劉孟伉、羅祥止、丁鶴諸先生門下,此數人者,既是書壇碩宿,又都是學問大家、高標君子,季筠的習藝修身,得到了堅實的深筑。

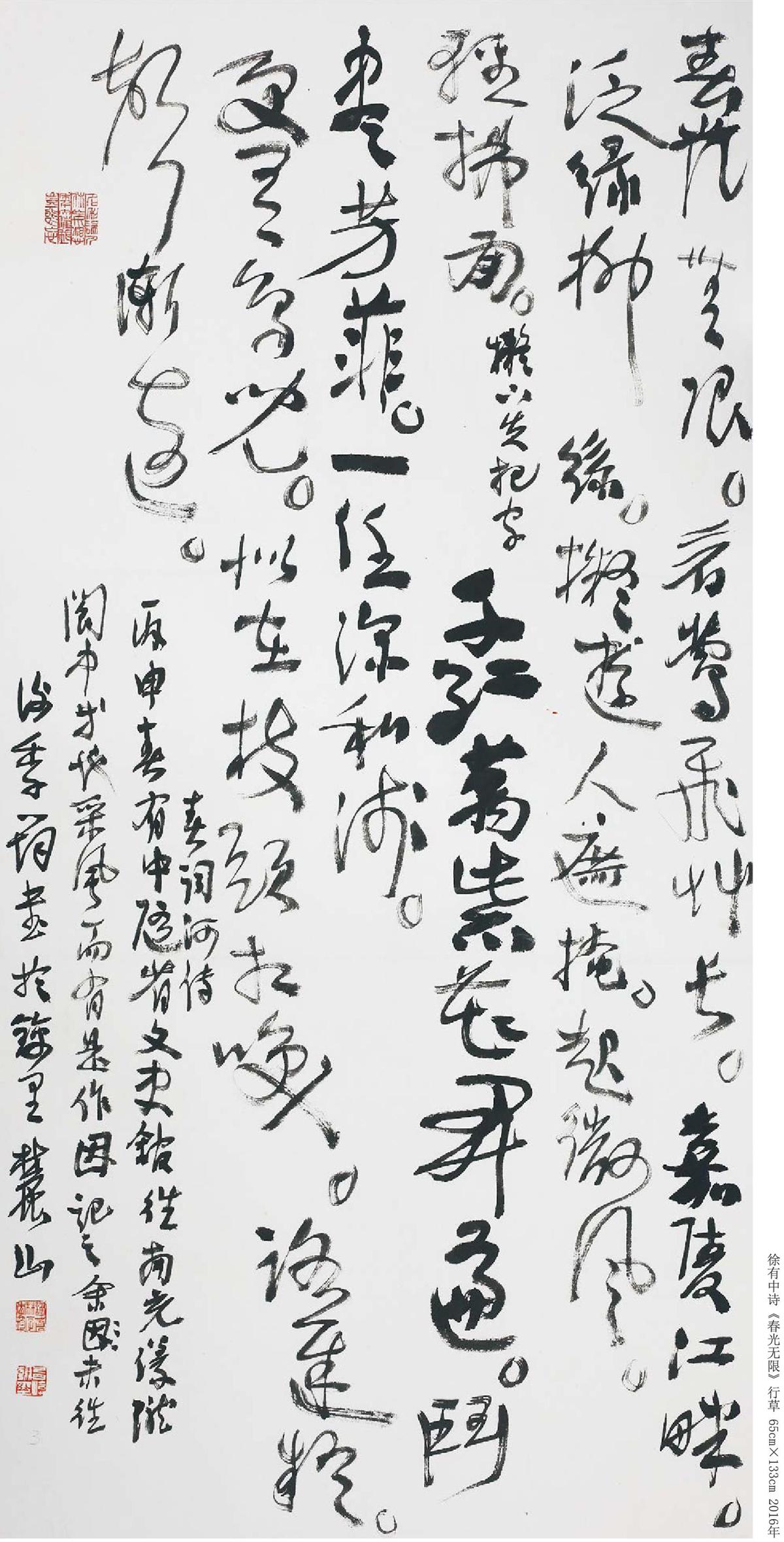

季筠的書法以逸氣取勝,風格鮮明,確立較早。隨著生活的變遷、歲月的演進,他的書法也幾經變化。季筠善學,不論古賢時賢,都能悉心傾情,古今法墨,只要與其個性嗜好相契合的,都能悉心研學。季筠既善于學習,又善于變化,常常自出心裁,別開生面,做到“茍日新,日日新,又日新”,真所謂得魚而忘筌,日新而月異者。統(tǒng)觀季筠各個時期的作品,當經過了少年期的清峻,青年期的瀟灑,中年期的風雅意趣,壯年期的平淡天真,以及最近時期的樸拙恢弘等多種變化。而這些變化,卻又實實在在地可以概之為“峻逸”“灑逸”“雅逸”“淡逸”“弘逸”諸種形容,很容易被它們中間洋溢的他自己的“逸”的主流風格所掩蓋,因此也就很難被人們發(fā)現這些階段性的變化。

在季筠先生的書風中始終生發(fā)著一種散、澹、蕭、疏的意味,一種輕描淡寫,且溫且和,飄飏搖曳,妙曼柔韌的筆墨。“散”是一種自由,“澹”是一種從容,“蕭”是一種高古荒遠,“疏”是一種物外曠懷。概言之,它們是一種人生的超邁、生命的逸氣。通過品玩咀嚼,觀賞者會感到自己被慢慢攪動的心潮,觸摸到先生那些深隱在溫和下面的雄肆,妙曼下面的雷霆,飄飏下面的深沉,輕淡下面的味韻,驟然地有所覺悟,欲罷不能。

天資和學養(yǎng)是成就一個藝術家的兩個要素。天資是“意”,是先天的賦予,是藝術家的根性,也是成就藝術的根本。學養(yǎng)是“象”,是后天的培植鍛打,是藝術家致用的拄杖,也是開啟藝術根性之門的鎖鑰。書法藝術,在此疇垅中。清人劉熙載就如是說:“書者,如也,如其學,如其才,如其志,總之日,如其人而已。 ”“才”就是“意”,是先天稟性;“學”就是“象”,是后天積學;而“志”則是先天稟性中的真、善與后天積學中的品格操行的升華,是人生的價值取向,是美。一言以蔽之,書如其人而已。書學就是人學,是書者根性的真?zhèn)紊茞骸⑵返碌男罢呦隆⒏诺那诿愕《柚倕R。

季筠先生的書法藝術和他追求書法的藝術人生,是他先天根性、后天學養(yǎng)、道德修為、高遠志向的交匯镕鑄,漸趨于“人書俱老”大化境界的演進過程。在未來,相信他會繼續(xù)給當代書壇帶去新的訊息和新的喜悅。深深地祝福他,愿他的生命之樹常青,藝術之花常艷。