美軍機載武器的新發展

范晉祥,陳晶華

(上海機電工程研究所,上海 201109)

機載武器,對于掌控空中優勢和實現防空壓制以及對地面、海面目標實施有效打擊具有十分重要的作用。作為世界上最強大的空中力量,美國空、海軍對空中優勢的掌控已達數十年,擁有世界上最先進的機載武器,然而隨著未來威脅類型、作戰環境的復雜多變和作戰模式的多樣化,現有的機載武器裝備與技術已不能滿足美國空、海軍的作戰需求。為此,多年來美國一直大力發展新一代機載武器,包括新概念機載武器,并全力發展支撐新一代機載武器的關鍵技術。

1 未來作戰對機載武器的需求

目標、環境、任務使命和載機平臺的變化,以及新的作戰概念和作戰方式的提出,帶來了對機載武器裝備與技術的需求變化,并不斷驅動機載武器裝備和技術的發展演變[1]。

1.1 未來作戰目標、環境和任務使命、載機平臺的變化

(1) 作戰目標的變化

根據近年來空襲體系的演變情況,未來的空襲體系將是以網絡化作戰信息系統支撐、多種空襲武器協同的體系,目標向隱身、高速、高機動的方向發展,新概念的超高速對地攻擊武器、臨近空間飛行器將成為新一代的空中威脅。未來重要的地面目標向時敏、機動、隱蔽、深埋等方向發展,并由先進的綜合防空系統進行防護。

(2) 作戰環境的變化

機載武器系統的作戰環境變得更加復雜,攻防博弈更加激烈。

(3) 任務使命的變化

機載武器的任務使命出現多向分化和范圍擴展的趨勢,以適應現代體系化、信息化作戰,以及應對多種威脅和遂行多樣化任務的需要。

(4) 載機平臺的變化

載機平臺強調隱身能力,要求機載武器內埋掛裝。為了更大限度地實現載機的作戰任務,要求機載武器體積更小、重量更輕,高密度掛裝,盡可能增加掛裝武器數量,并保證有足夠大的威力。

1.2 新的作戰概念和作戰方式

自20世紀90年代開始信息革命以來,美國等軍事強國開始提出新的作戰概念和作戰方式。認識到更快和更有能力的網絡和計算能力,將使信息成為現代作戰中的主導因素,提出并發展了網絡中心戰概念,其后又提出了分布式作戰、作戰云、多域戰、第五代空戰、馬賽克戰概念。近年來美國空軍提出的未來空戰新概念,進一步組合了網絡中心戰、作戰云、多域戰、融合戰概念,旨在以新的、更加靈捷和一體化的作戰體系框架,協同運用軍事力量,通過跨域協同、運用多域作戰能力來提高作戰效能,在未來激烈對抗的信息化、網絡化、體系化作戰條件下獲得作戰優勢[2-5]。

新的作戰概念和作戰方式需要新型武器的支撐。

(1) 未來機載武器能力發展重點

美國空軍確定的空軍兵力的核心功能是空中優勢、全球精確打擊和特種作戰與近距空中支援。主要作戰能力包括:空中優勢、防空火力壓制、電子攻擊、地/海面目標精確打擊等[6-15]。

(2) 對機載武器的能力需求

對機載空空作戰武器的主要能力需求包括:超視距攔截能力;反隱身目標能力;反防空導彈的主動防御能力;多任務作戰能力;多目標攔截和集群目標攔截能力;戰場適應能力和綜合信息對抗能力。

對機載空地、空海作戰武器主要能力需求可概括為:對先進的一體化防空系統的突防能力;打擊隱蔽、隱藏、偽裝目標能力;打擊堅硬目標、深埋目標能力;打擊時敏目標能力;有效攻擊地面重要電子裝備能力;精確識別、打擊目標,在城區環境作戰具有低連帶殺傷能力;復雜戰場背景適應能力。

(3) 未來機載武器發展的主要挑戰

未來機載武器發展面臨的主要挑戰是:能力和容量的平衡;隱身平臺內埋高密度掛載和高殺傷概率(導引頭/戰斗部)的矛盾;威脅的數量和每次殺傷的成本/成本交換比;防空系統壓制;高對抗烈度的反介入/區域拒止威脅;深埋及堅硬目標打擊/地下設施的有效打擊[6-9]。

(4) 未來機載武器技術發展重點

2030年以后的復雜和動態的環境將需要更快、效費比更高的、可生存的、協同的和新穎的動能/定向能武器以應對未來的挑戰[6-9]。

第五代和第六代飛機需要能夠防護重要設施,并能在高烈度對抗環境中實現作戰使命的武器。重點發展的關鍵技術包括:超高聲速、自主化、新型的導航技術、穩健強韌的通信技術、網絡化協同打擊、精確可控的自適應殺傷技術、低成本導引頭技術、高能激光技術、高能微波技術等。

2 美國機載武器能力的新發展

近年來美國空軍、海軍為了提高其空中作戰能力,在機載武器方面,主要采取了兩條途徑,一是改進現有的機載武器;二是探索未來機載武器能力概念,發展新的機載武器技術,如超高聲速高速攻擊武器、可控、自適應、精確殺傷效應目標打擊能力武器、機載高能激光定向能武器、機載微波定向能武器等。

2.1 空中優勢能力與技術

未來空中威脅目標性能的提高和作戰環境、作戰使命及載機平臺的變化,對空戰的主戰武器——空空導彈提出了嚴峻的挑戰,現有第四代空空導彈難以適應未來空戰需求,較難有效攔截高隱身、高機動、高速的目標。因此,為繼續保持空中優勢,美國在完成第四代中距空空導彈AIM-120和第四代近距格斗空空導彈AIM-9X的研制后,積極改進現有的中距空空導彈和近距格斗空空導彈,以適應新的作戰需求。如在AIM-120D和AIM-9X BlockII中分別采用了雙向數據鏈技術,實現AIM-120D的它機制導、AIM-9X BlockII的發射后截獲等先進能力;發展新的先進遠距空空導彈AIM-260實現作戰性能的跨越式提高;積極探索未來新一代的空中優勢能力導彈概念與技術,以及高能激光定向能武器等新概念武器技術[6-15]。

(1) 針對新的作戰需求,發展先進空空導彈

目前,美軍使用的超視距空空導彈以AIM-120為主,并進行了數次改進,但由于主要技術已經落伍,即使最新改進型AIM-120D(尚未服役,可能是AIM-120的最后一次改進),也不能保證美軍戰機在空戰中獲得絕對優勢。美軍目前最新的AIM-120D,雖然比起現役的AIM-120C在最遠射程方面擴大了50%,達到了160 km左右,“不可逃逸區”大幅增加,還采用了最新的雙向數據鏈技術,但在射程方面與新型遠程空空導彈仍有明顯差距。為了有效應對攜載先進遠程空空導彈的先進戰斗機,美國近年來開始加快發展其先進的遠程空空導彈。最近,美國空軍宣布,美國空軍和海軍正在聯合研制一種全新的遠距空空導彈——AIM-260,其射程遠超AIM-120,未來將代替AIM-120,成為美國空軍、海軍聯合空中戰術打擊導彈。為了維持空中隱身優勢,AIM-260的彈體大小受到嚴格限制,彈體長度和AIM-120一致,外形尺寸和AIM-120兼容,完全可以放進F-22和F-35的內埋彈艙中。AIM-260可能采用有源相控陣主動雷達導引頭或主動雷達/紅外成像雙模導引頭;可能采用雙向數據鏈,與己方戰機進行雙向通信,進行遠程精確瞄準,并基于其他傳感器數據與目標交戰;允許戰機飛行員在不開啟本機雷達的情況下,或在對手的戰機雷達和紅外瞄準裝置的作用范圍外發射導彈,并將導彈控制權交給預警機等空中雷達站,從而增加對方戰機發現目標的難度。目前AIM-120D已具備這些功能,AIM-260在這方面將會進一步加強。

按照設計,AIM-260空空導彈將不僅大幅提升美軍隱身戰機在與對手交戰中的優勢,還能通過較強的網絡作戰能力挖掘非隱形戰機的作戰潛力。如將F-15等載彈量較大的戰斗機作為“導彈卡車”,在隱身戰斗機或預警機的指揮下,使用AIM-260空空導彈與空中目標交戰,同時保證載機盡可能遠離敵機和對手的防空系統。

AIM-260將配裝美國空軍的F-22“猛禽”戰斗機和海軍的F/A-18E/F戰斗攻擊機及F-35戰斗機,預計將于2022年形成初始作戰能力。未來,將逐漸代替AIM-120D,成為美三軍通用的遠距空空導彈。

(2) 新一代空中優勢能力導彈概念與技術的探索

為了在面臨未來的威脅環境的多種作戰行動中實現和保持空中優勢,美國在新一代空中優勢能力導彈方面開展了多年探索。美國國防高級研究計劃局(DARPA)、美國空軍研究實驗室(AFRL)開展多個科研項目,既包括導彈概念,也包括諸多關鍵技術。如DARPA的“三類目標終結者”(T3)項目,旨在系統性突破可打擊隱身飛機、巡航導彈、先進防空系統三類目標的雙用途導彈關鍵技術,波音公司、雷神公司等分別獲得過該項目的合同,其中波音公司的試驗彈尺寸與AIM-120接近,但飛行速度和射程均高于AIM-120,進行了4次試飛;AFRL曾研究的與未來空空導彈相關的“空中優勢技術”,涉及到制導引信一體化、定向戰斗部和可實現遠射程的火箭發動機等。美國空軍曾實施“聯合雙用途空中優勢導彈/下一代導彈”(JDRADM/NGM)采辦項目,試圖研制一型雙用途彈來同時取代AIM-120和AGM-88(反輻射導彈),但在2012年宣布“出于經濟可承受性原因”取消該項目[6-9]。JDRADM/NGM項目取消后,美國空軍研究實驗室重點探索用于2020年后的第五代戰斗機的多任務導彈,以及用于轟炸機、運輸機和空中加油機的主動防御自衛武器。此外,還在重點發展用于主動防御及巡航導彈防御等的機載戰術激光武器。

設想多任務導彈具備的主要特點是:有效對付演進的威脅;擴大不可逃逸區;提高對付巡航導彈的能力;顯著擴大武器交戰包絡和系統效能;增大載彈量/提高任務靈活性;使攔截時間最短;提高射程;可集成在F-22、F-35及第五代飛機上;提高致命性。重點發展的能力包括:多射程能力(遠距和近距)、多任務能力(對小型導彈的防御、對地面防空的壓制)、高速攔截能力(提高平均速度)、對付小目標(尺寸和RCS)的能力、對付高機動目標的能力、改進目標識別、抗干擾能力、提高大離軸角攔截能力、密集內埋掛裝能力(減小導彈尺寸)。主動防御自衛武器的主要特點是:縮小體積、降低重量;快速響應;提高靈捷性;多模制導;先進的電子防護[6-9]。

目前重點開展的兩個空空導彈概念研究項目是:小型先進能力導彈(SACM)與微型自衛彈藥(MSDM)[6-9]。

設想SACM實現的能力:在高對抗烈度的反介入/區域拒止環境中突防;中遠射程/輕質導彈;反第四代/第五代戰機和巡航導彈;提高速度,確保高的單發殺傷概率;采用新穎的控制技術,提高末端敏捷性;顯著提高大離軸角能力;高致命性的毀傷能力;具有反一體化防空系統能力,對防空壓制目標具有高的殺傷概率。主要研究的關鍵技術包括:非剛性高靈捷性彈體設計;高空、低Q因子(過阻尼)復合控制系統(氣動/姿軌控/推力矢量控制);先進推力技術(高效的固體火箭發動機,大裝藥顆粒、多脈沖、節流可調);可承受的寬視場導引頭技術;先進制導導航控制算法;小型化、高殺傷威力戰斗部;抗干擾的制導引信一體化;分布式/協同技術;用于性能評估的建模和仿真工具。未來將以SACM進行升級改進,實現在反介入/區域拒止環境中的空中優勢,以應對中程空空威脅,并實現彈道導彈防御能力,實現遠程反一體化防空能力、協同攻擊能力。據稱,美國洛克希德·馬丁公司所發展的Cuda空空導彈概念的尺寸為AMRAAM的一半,但具有較遠的射程和相當的導引頭性能能力。

設想MSDM實現的能力:超敏捷、快響應彈體;可承受性,非常低成本的光電/紅外導引頭;近距攔截;全向攔截;運動平臺自衛防御能力;在擁擠的反介入/區域拒止環境中突防;對平臺載荷容量有較小的影響。主要研究的關鍵技術包括:非剛性彈體設計;高空、低Q因子(過阻尼)復合控制系統(氣動/姿軌控/推力矢量控制);低成本光電/紅外導引頭;先進推力技術(大裝藥顆粒、多脈沖、節流可調);先進制導導航控制算法。

2.2 機載對地、海面目標遠程精確打擊能力與技術

全球遠程精確打擊體系是美國空軍重點發展的體系,機載遠程精確打擊武器是該體系中的重要武器。

為繼續提升美國空、海軍的遠程精確打擊能力,美國在完成聯合空地遠距空地導彈(JASSM,AGM-158)及其增程型(JASSM-ER,AGM-158B)以及聯合防區外打擊武器JSOW的研制后,一方面為了適應近期的作戰需求,積極改進JASSM-ER及JSOW-ER遠距空地導彈,包括采用新的發動機和燃料系統提高作用距離(射程達950 km,超遠程版達1 500 km);改進的紅外成像導引頭;海面運動目標導引頭算法;抗干擾GPS接收機;增加雙向數據鏈;鉆地戰斗部有效打擊深埋目標,以及提高通用性,發展小型化的、能夠掛裝F-35聯合攻擊戰斗機和B-2A隱身轟炸機的JASSM。還發展了小口徑彈藥增強型(SDB II,250 lb級的精確制導空地彈藥,可在遠距離和多種氣象條件下殺傷運動和固定目標,采用三模導引頭和雙波段數據鏈(Link16+UHF))。

另一方面,美國還在積極探索未來新一代的遠程空地導彈技術。發展的重點是高速/超高速空地武器、可生存的打擊武器[1,6-9]。具體發展的項目包括:

(1) 高速攻擊武器(HSSW)

HSSW是美國空軍與DARPA聯合研發項目,旨在發展可以應用在下一代高速/超高速空地導彈的高超聲速武器技術,以提高快速響應能力,實現快速響應空地/空海精確打擊,有效對付時敏目標。主要項目包括:空軍的空射快速響應武器(ARRW)、高超聲速常規攻擊武器(HCSW)以及DARPA的戰術助推滑翔武器(TBG)和高超聲速吸氣式武器概念(HAWC)。目前,ARRW已經演進為由洛克希德·馬丁公司承研的AGM-183A高超聲速空地導彈項目,其核心是高超聲速戰術滑翔飛行器。AGM-183A高超聲速空地導彈原型樣機在2018年與2019年進行了飛行試驗,計劃在2022年達到初始作戰能力。洛克希德·馬丁公司還得到了承研空軍的HCSW的合同,計劃在2022年裝備美國空軍[1,6-8,16-19]。

2015年,美國空軍發布《2035年美國空軍作戰概念》,構想了未來高超聲速武器攻擊的作戰樣式,武器的速度超出了敵方綜合防空系統的態勢感知和攔截能力。

(2) 可生存的打擊武器

主要發展能夠在高烈度的反介入/區域拒止環境中突防、生存的武器概念和關鍵技術,主要特征是:低成本、任務可承受性;分布式協同作戰;在反介入/區域拒止條件下有效;開放結構/模塊化;可生存/可選擇打擊效應;掛載第五代/第六代平臺。研究的關鍵技術包括:分布式協同打擊技術;小型、可承受、高效發動機;低成本巡航導彈技術;反介入/區域拒止條件下的導航與導引頭技術;可控、可變殺傷效應引信和戰斗部;一體化建模仿真;低成本多模傳感器/導引頭;快速運動目標導引頭/制導技術;武器開放結構和模塊化;有人/無人協同自主技術。涉及的主要項目包括:低成本巡航導彈、在高烈度對抗環境中可生存的致命性(SLICE),GBU/AGM-X。GBU-X和AGM-X分別是美國空軍研究實驗室探索的下一代通用制導炸彈和下一代火箭助推的有動力空地導彈,將是用于打擊高價值目標的網絡賦能的分布式協同打擊武器。低成本巡航導彈是AGM-X項目的技術驗證。目前,低成本巡航導彈項目正在進行飛行驗證[1,6-8,16-19]。

美國空軍研究實驗室幾年前提出了“灰狼”巡航導彈項目,其主要目的是低成本亞音速巡航導彈樣機的飛行驗證。該低成本巡航導彈采用了開放結構和模塊化設計;具有網絡化、協同作戰特征,以確保在面臨敵方的一體化防空系統時的任務成功率。牽引的主要技術包括:低成本多功能導引頭與傳感器;可承受的、高效的小型發動機;穩健的網絡化協同(半自主)算法;高烈度對抗環境中的導航、通信;靈活的、有效的致命性;用于分布式協同攻擊效能分析的高擬真度建模仿真和分析。

雖然現在美國空軍取消了“灰狼”巡航導彈項目,但啟動了一個新的Golden Horde項目,目的是將GBU-39/B小直徑炸彈、AGM-158聯合空地防區外打擊導彈、ADM-160微型空射誘餌,以及正在發展的GBU-53/B StormBreaker組網,以使其在發射后作為自主的蜂群作戰,幫助其突防敵方的防空系統,并使其針對特定的目標取得最佳的打擊效果。采用網絡化賦能實現現有的精確制導彈藥組網,而不是發展一個全新的武器系統,能夠顯著地降低風險。如AGM-158和GBU-53B或GBU-53/B StormBreaker具有多模瞄準系統(包括紅外成像導引頭)、較高的打擊精度和更大的自主作戰能力,在到達指定的目標區域后,可以使用其彈載圖像數據庫,獨立地識別目標并進行尋的。通過提高組網能力,這些武器可以在碰撞目標之前回傳目標的圖像,以供打擊效果評估系統,評估是否能有效毀傷目標,并自動判斷是否將正在飛行中的其他武器轉到打擊新的目標。這樣的武器系統部署后,在發射一個機載武器集群前,發射平臺甚至不必為它們指定目標。這種炸彈和導彈采用預先裝訂的優先級等級準則,將焦點聚焦在它們的導引頭視場內出現的優先級高的目標上,這可以使機載武器集群快速把注意力集中到威脅等級高的目標(如點防御系統)上,并優先進行打擊,以降低對集群中的其他武器的威脅,降低攜載武器的飛機平臺的風險。

在Golden Horde系統中加入ADM-160微型空射誘餌,使ADM-160成為組網系統的一個單元,可使其快速適應于變化的態勢,從而能根據不同的威脅,快速地切換輻射不同的射頻特征,以模擬不同的飛機或彈藥,或者精細地調整電子戰干擾機。此外,美國軍方現在對認知電子攻擊(電子戰系統能夠探測和識別威脅并瞄準它們的波形進行攻擊)的思想越來越感興趣。MALD-X的數據鏈使其能夠從外部數據源接收新的信息,通過自主數據共享和優先級排序,使微型空射誘餌聚焦其攻擊重點,以實現最大的效能。

Golden Horde系統的每個節點所獲取的信息甚至可用于自主飛行路徑規劃,基于敵方防空系統的狀態,改變彈藥的飛行路線以及針對敵方防空系統采取的電子戰戰術。如果通過Golden Horde項目,使美國空軍很便利地采用模塊化方式實現各種類型的武器的組網,就可以相對容易地將這一功能能力加到其他系統中,包括新的機載武器和無人作戰飛機上。美國空軍正在單獨地發展一種稱為Skyborg的多用途人工智能計算機,以將各種飛機轉化為自主化無人作戰平臺。

2.3 特種作戰與近距空中支援能力

近距空中支援是航空兵與地面部隊作戰行動聯系最直接、最密切的一種作戰行動,是指對靠近己方地面部隊的敵前沿至戰術縱深目標實施的空中突擊,所打擊的是對地面行動有直接影響的目標。

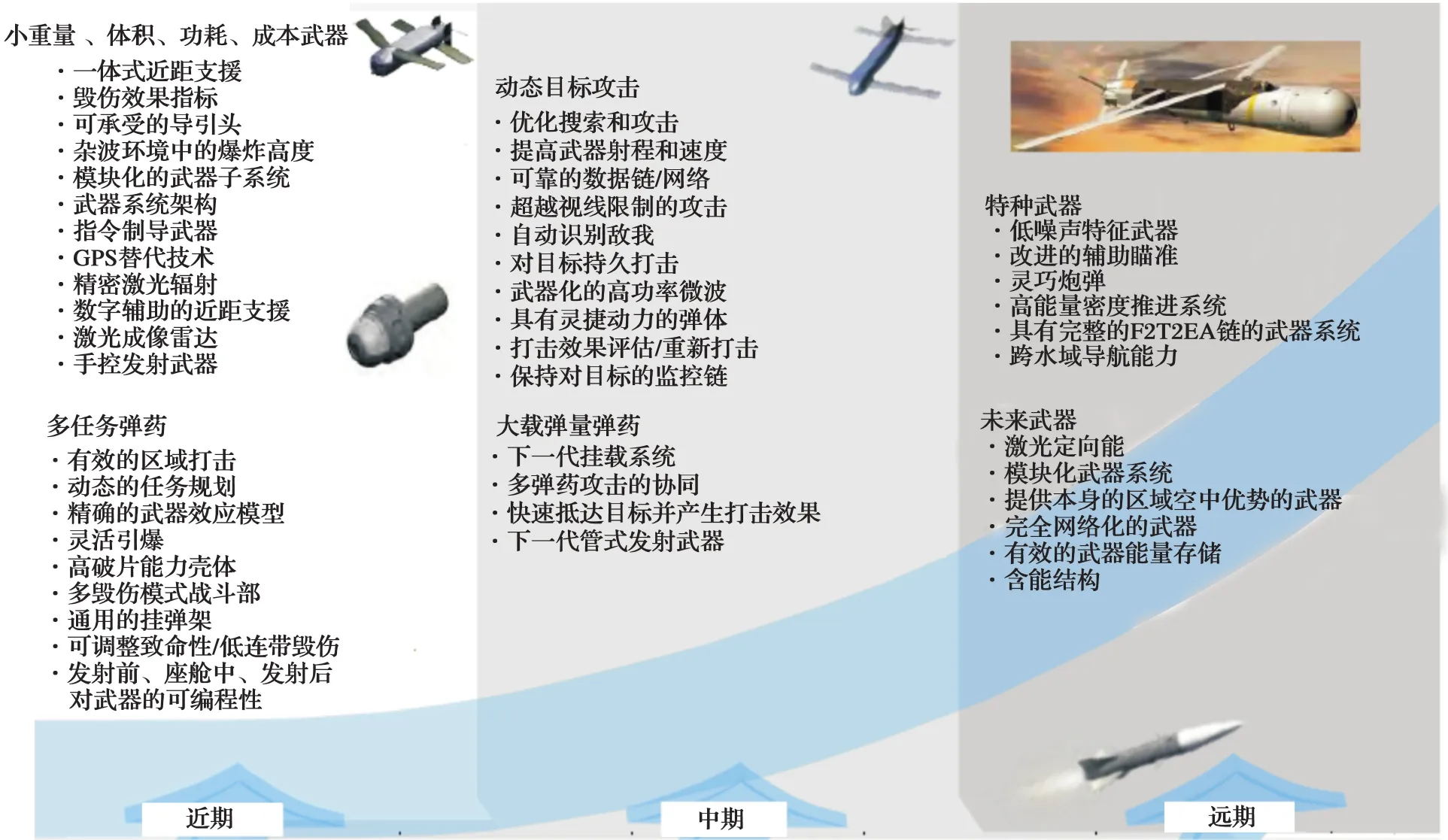

近年來,近距空中支援越來越多地使用機載精確制導武器,以實施高效精準打擊,并在向打擊距離遠程化,空中平臺無人化,打擊效果精確可控的方向發展,為了提高打擊時敏目標和機動目標的能力,用于近距空中支援的機載精確制導彈藥還在安裝數據鏈,并能實現網絡化作戰能力。如圖1所示,美國空軍、海軍在特種作戰與近距空中支援能力(區域主宰能力)方面近期重點是發展體積、重量和功耗、成本較小的武器(SWAPC武器)以及多用途彈藥。中期的發展重點是動態目標攻擊和大裝載量彈藥。遠期的發展目標是特種武器和未來的定向能/激光武器及模塊化武器系統、提供本身的局部空中優勢的武器、完全組網的武器[19-22]。

圖1 美軍特種作戰與空中近距支援武器的發展路線圖Fig.1 The roadmap of USA’s close air support and special operation weapons

3 新發展機載武器能力所牽引的先進技術

3.1 多彈/彈-機組網協同打擊技術

多彈/彈-機組網協同打擊技術,將使新一代機載武器具有在復雜的、區域拒止的環境中突防、作戰并有效打擊目標的能力,通過采用低成本的子系統,并通過將這些武器組網來共享信息,且對所觀測到的戰場環境的變化做出動態的響應,使多個武器(導彈、無人機等)進行集群式協同打擊。正在大力發展的多彈/彈-機組網協同打擊技術,將為機載武器提供適應復雜作戰環境并有效打擊目標的新方式。

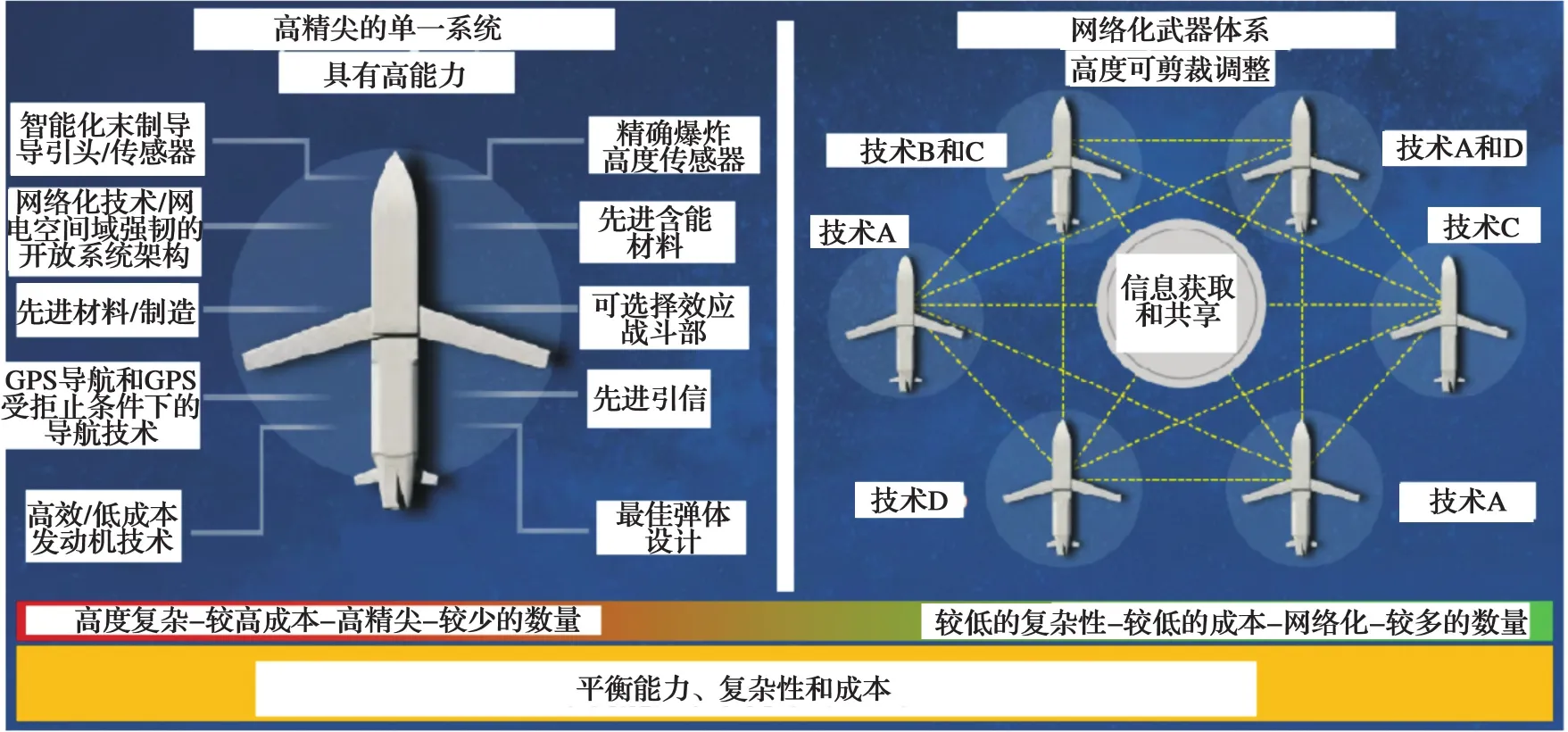

如圖2所示,如果想采用單一的導彈實現在復雜的、區域拒止的環境中突防、作戰并有效打擊目標的能力,所設計的導彈將非常復雜,但如果采用多彈組網協同技術,將使單個導彈的設計相對簡單,通過采用不同的技術和體制的多枚較簡單的導彈分別獲取目標和環境信息并進行共享,實現所希望的能力。美國未來的可生存的空面打擊武器和空中近距支援武器,都把多彈組網協同打擊技術作為重要的賦能技術,并期望使未來的可生存的空面打擊武器成為全球信息柵格上的功能節點[19-22]。

圖2 多彈組網協同打擊的優勢Fig.2 The advantages of multiple munitions networking and cooperative attacking

3.2 高超聲速武器技術

為了提高高速攻擊武器的技術成熟度,支撐下一代高速/超高速空地導彈的發展,提高快速響應能力,實現快速響應空地/空海精確打擊,有效對付時敏目標。美國空軍和DARPA及海軍等在大力發展高超聲速武器技術。研究的關鍵技術包括:有效的沖壓發動機/超沖壓發動機推進/火箭助推,用于實現遠距離;輕質高速和高溫結構;飛行中目標瞄準;在GPS性能下降/受到拒止的條件下實現更好的CEP精度的導航技術。經過多年的發展,主要的關鍵技術已經取得突破,目前已開始高速攻擊武器(HSSW)的技術成熟度飛行驗證,進行了速度達馬赫數5的兩種機載發射武器概念的飛行驗證[19-22]。

3.3 堅硬目標及深埋目標打擊技術

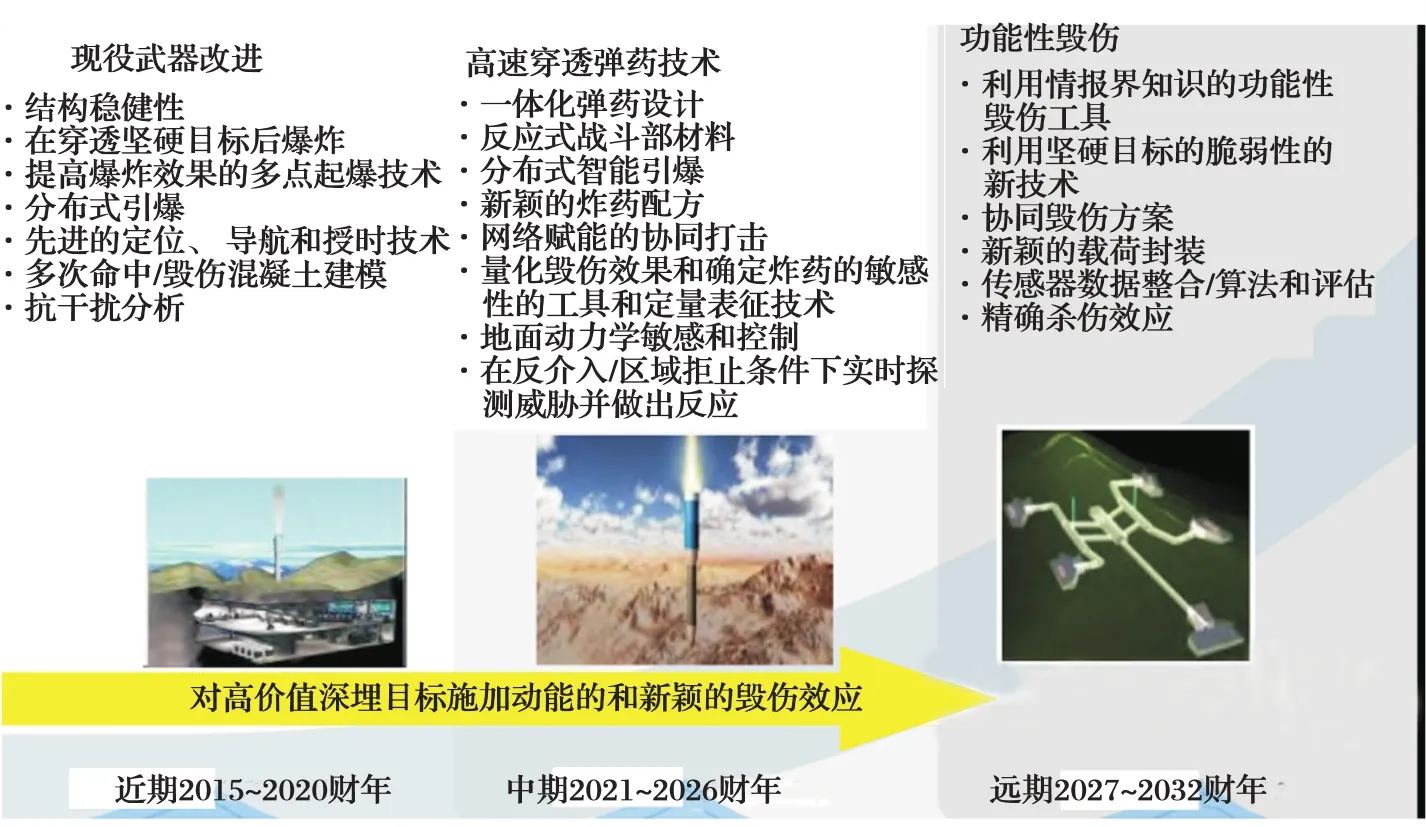

提高對堅硬及深埋目標的有效打擊能力技術是近年來美國空軍重點發展的一項空地武器技術。美軍堅硬及深埋目標的有效打擊技術的發展路線[19-27]如圖3所示。

圖3 美軍堅硬及深埋目標的有效打擊技術的發展路線圖Fig.3 The roadmap of USA’s strike technologies for hard and deeply buried targets

(1) 通過改進現有武器提高對堅硬及深埋目標的有效打擊能力采取的主要措施包括:提高彈藥結構的穩健性;保證侵徹后爆炸(避免早炸);用于提高爆炸威力的點引爆技術;破壞性引爆;先進的定位、導航和授時技術;對混凝土的多次碰撞/毀傷的建模;抗干擾分析。如BLU-122后續型就是一種助推的鉆地武器,旨在對付可能隱藏在隧道和掩體中較硬、較深的目標,采用精確制導,具有硬目標穿透能力。

重點發展的技術:高速彈藥殼體;地震/聲敏感引信;微型電源、敏感和有效載荷技術;基于加速度計的引信和彈藥毀傷效果評估;精確到達時間制導。

(2) 發展新概念、新技術來解決堅硬及深埋目標的有效打擊問題

重點是發展高速侵徹武器(HVPW),該項目是美國空軍研究試驗室的標志性工作,旨在改進對硬目標、深藏目標的侵徹能力,提高技術成熟度,以應用在硬目標打擊彈藥的研發中。特性:可在F-35戰斗機上內埋,直接高速撞擊,使2 000 lb的武器具有5 000 lb武器的穿透能力,也可裝載在其他轟炸機/戰斗機平臺,增加掛彈量;可在GPS性能下降/受到拒止的條件下作戰。

目前,高速侵徹彈藥(HSPOT)已經取得重要進展:提高了對包含先進的混凝土的堅硬和深埋目標的侵徹能力;在GPS受到拒止的環境下碰撞目標;實現了約5 000 lb級的武器效能;遠射程;提高了武器的生存能力;通信賦能的制導導航和控制;實現了反應式材料結構。

3.4 可控、自適應、精確殺傷效應目標打擊技術

近年來,美軍開始發展具有可控、自適應、精確殺傷效應的空地彈藥技術,使下一代精確打擊武器從過去的精確命中目標坐標,擴展到精確的殺傷效應[19-22]。主要目的是:限制在城區或要打擊的目標周圍的連帶殺傷效應;對可能難以毀傷的瞄準點進行聚焦動能的精確殺傷;由于在地面裝載精確制導炸彈時,并不確切地知道所要攻擊目標的類型,需在飛行中靈活地調整彈藥的爆炸效應,實現對目標的最有效打擊。期望通過采用先進的多模含能材料(含有爆炸性基團或氧化劑和可燃物、能獨立進行化學反應并輸出能量的化合物或混合物,是軍用炸藥、發射藥和火箭推進劑配方的重要組成部分)、增材制造技術(增材是相對于傳統的車、銑、刨、磨等去材(材料去除)而言的,增材制造技術是一種革命性的“數字化制造技術”,是根據三維模型,在計算機控制下,采用材料逐漸累加的方法(采用擠壓、燒結、熔融、光固化、噴射等方式)直接精確制造實體物品的制造技術),以及先進的研發測試和評估技術,發展采用智能引信和新的殺傷效應的空地彈藥技術,并結合新的作戰云作戰概念,以提高彈藥的殺傷效應靈活性,并能采用較小的彈藥,實現以往的大的空地彈藥所能實現的殺傷威力。

(1) 可變當量殺傷效應技術

可變當量殺傷效應尋求采用一枚單一的彈藥實現可變的爆炸當量。如可以預設一枚500 lb的炸彈實現完全的爆炸當量,或者僅實現其部分爆炸當量。可變爆炸當量彈藥,可以提高針對各種目標環境和關注的連帶毀傷問題的作戰靈活性。美國空軍研究實驗室將“可調整致命性/低連帶毀傷”彈藥當作近期優先發展的項目,所提出的技術方案包括:采用需要施加電荷才能引燃的爆炸元件;通過增材制造技術“打印”含能材料,從而能實現一定范圍的爆炸當量;如果選擇低當量爆炸,在飛行過程中燒掉多余的含能材料。戰機操作人員,可以采用同樣的炸彈,對各種不同的目標進行適當當量的打擊。諾斯羅普·格魯曼公司已經成功地驗證了一種對面目標和點目標具有更好殺傷性能的新型導彈戰斗部,這種戰斗部還具有侵徹和低連帶毀傷能力。

(2) 適應性殺傷效應技術

美國新發展的BLU-129精確制導炸彈,是一種適應性殺傷效應空地彈藥,是專門設計用于控制“戰場效應”和減小空襲造成的附帶損害的彈藥。這種精確制導炸彈的殼體采用具有高度適應性的碳纖維(采用特有的碳纖維纏繞技術)制備,這樣炸彈殼體不是像普通炸彈那樣破碎,產生飛散的彈片,而是采用智能引信技術,根據不同需要解體,對爆炸效果進行調整,其爆炸威力還可以根據碳纖維線圈的引爆點隨時進行調整,同時還具備定時、定點引爆功能,攻擊性極其靈活。其具有高精確度、強大的殺傷力和破壞力,且爆炸當量可調,具有“飛行中選擇能力”,能在飛機空中飛行時,根據動態作戰目標進行調整,能夠根據威脅大小迅速調整爆炸威力大小,在某些情況下可以開展極其有限的攻擊。

美國還在基于GBU-39B小直徑炸彈發展“聚焦致命性彈藥”,這也是適應性殺傷效應空地彈藥,這種彈藥采用多反應相復合爆炸技術,以及在引爆時解體的碳纖維纏繞殼體,從而在較小的受限范圍內產生局部破壞性更大的爆炸效果。

(3) 可調節殺傷效應技術

可調節殺傷效應技術是通過調整爆炸尺寸、形狀、方向和破片特性來調節實際的殺傷效應剖面,使彈藥的殺傷效應剖面更具靈活性。更先進的可調節殺傷效應彈藥,將采用智能瞄準器,通過適當的信息鏈路傳送控制指令,基于目標及其環境和相關的交戰規則,動態調整武器的爆炸效應,使之產生最佳殺傷效應。此外,與具有獨特的、但相對固定的效應剖面的適應性殺傷效應不同,可調節殺傷效應彈藥面臨著難度更大的技術挑戰。可調節殺傷效應彈藥的殺傷效應剖面,可基于由先進的情報監視偵察能力支持的目標分析進行調整,將使操作人員瞄準并打擊正確的目標,而且僅打擊正確的目標。

美國空軍研究實驗室正在探索可調節殺傷效應的實際應用,以將這一技術應用在先進空地彈藥上。這些類型的武器能基于通過作戰云進行的數據獲取、融合和分發,以更好地保證避免自相殘殺或連帶殺傷。如果需要的話,操作人員可以在更接近時知道在目標的附近有民用或友方目標時,使武器“失效”,但武器仍然能借助于炸彈殼體的動能有效地打擊可疑的人員、車輛或瞄準點,以有效地毀傷目標。

(4) 飛行中選擇能力

無論精確制導彈藥有多精確,如果瞄準了不相關的目標,或者打了會適得其反的目標,就得不到所希望的效果。如果情報監視偵察體系將一個校舍錯誤地識別為敵方的兵營,一枚先進的精確制導彈藥將很可能以驚人的精度命中該建筑,但這將只會產生適得其反的效果。采用現在的和將來的技術,可望在未來解決這一問題。

采用作戰云概念,能在最短的時間內采用配備最適合彈藥的最好攻擊平臺,實現最佳打擊效能。在作戰云中的信息將是泛在的、近實時分發的,可調度任何作戰域或軍兵種的平臺和相關的彈藥,以顯著提高作戰效率。

通過提高彈藥殺傷效應的靈活性,實現飛行中選擇能力,能充分地發揮未來可能成為現實的作戰云功效。

“飛行中選擇能力”指飛機在空中飛行時根據動態作戰目標,通過戰術數據鏈向空地武器發送控制指令,實時調整武器的爆炸當量或殺傷效應剖面。基于飛行中選擇能力,可由情報監視偵察瞄準單元或空中戰術控制系統,直接向武器發送控制指令。對于美國空軍的大部分飛機,假設其可變當量或適應性效應彈藥具有殺傷效應選擇能力,但在選擇之后,所選擇的效應剖面是固定的。

未來的飛行中可選擇性,將擴展為可以改變處于飛行中的武器的爆炸當量或效應剖面。這一特性將使未來的空射彈藥實現其最大的任務靈活性。有了這樣的靈活性,第五代和未來的戰機將具有基于連續的情報監視跟蹤,動態的戰場中快速變化的條件下,與發射后的彈藥相互作用的能力。

(5) 殺傷效應的一體化設計

殺傷效應的一體化設計概念尋求協同彈藥殺傷效應設計的各個方面,包括新的含能材料、調整效應剖面、尋找有利的起爆幾何、多戰斗部串聯,以實現更大的毀傷效應。設計師將考慮在武器尺寸、交戰規則、目標類型和飛行中靈活性的條件下,綜合所有因素,實現最高的殺傷效應水平,從而使新一代空地彈藥可由指揮官和操作人員選擇可調整的爆炸當量、區別運用殺傷效應、產生瞄準的殺傷效應剖面,并能基于發射后目標等條件的變化,在飛行中調整殺傷效應。隨著指揮官和操作人員持續地監控和更新任務的信息驅動戰爭的出現,以及未來戰場變化性的增大,這種全面的能力對于未來的彈藥可能是必要的。

美國空軍研究實驗室的實驗驗證了采用較小尺寸的戰斗部實現對某類目標相同的殺傷效應。工業界將發展具有重量小于10 lb但具有針對某類目標的增強殺傷力戰斗部的精確制導彈藥,這種彈藥將具有接近于當前使用的尺寸要大得多的炸彈的殺傷效應。對于行進中的單個高價值目標,一枚這樣的彈藥就足夠了。但如果需要針對更堅硬的目標,進行更高能量的打擊,操作人員也可以采用多枚彈藥。此外,類似尺寸的武器彈艙可以攜載幾百枚這樣小的彈藥,而不是采用單一的2 000 lb的炸彈。這樣將使F-35和當前的無人機,在一個給定的任務中,進行更加多樣化的打擊。

采用殺傷效應的一體化設計概念,不僅可以解決飛機數目的減少和載荷容量減少所帶來的殺傷效應問題,而且也可以解決更大的、變化的殺傷效應問題。由于更多的目標可能采取加固措施,即便是2 000 lb級炸彈的殺傷效果也受到了限制,采用相同的載荷容量提高2 000 lb炸彈的殺傷效果,將給空戰指揮官帶來新的選項。

3.5 系統模塊化和軟件定義能力技術

采用開放系統結構,實現武器系統模塊化以及軟件定義能力,是提高機載武器的可承受性和靈活性的關鍵,為此,美國近年來開始全面推進機載武器的系統模塊化和軟件定義能力,圖4示出了軟件定義的武器能力概念[19-22]。

圖4 軟件定義的武器能力概念Fig.4 The concept of software defined weapon capabilities

3.6 新概念機載定向能武器技術

定向能武器是美國重點發展的新概念武器,包括機載戰術激光武器和主要對付電子系統的高功率微波武器[19-22]。

(1) 機載戰術激光武器

機載戰術激光武器的優點包括:超高精度;以光速作戰;跟蹤和命中運動目標;連帶毀傷最小;毀傷效果可變(從破壞到摧毀)。可望應用的領域包括:機載自衛、巡航導彈防御、精確交戰。為實現戰斗機等作戰飛機的機載應用,需要解決的主要問題包括:機載能力;緊湊性;能源;熱管理;光束控制和大氣傳播效應;機體抖動;具有足夠的有效作用距離。

當前與機載激光武器相關的關鍵技術支持項目包括:美國空軍的自衛防御高能激光武器演示驗證(SHiELD) ;高能液體激光區域防御系統(DARPA)項目;聯合高功率固體激光器;光纖激光器;先進戰術激光;大飛機上電驅動激光;裝載在小型飛機(無人機)上的電驅動激光;彈道導彈防御機載激光武器(導彈防御局)。

系統研究領域包括:激光源;作戰管理;作戰運用/戰術;光束控制。

主要關鍵技術包括:先進的光束控制;改進的截獲、跟蹤和瞄準系統;高效輕質激光器(光纖激光器、固態激光器);用于氣動光學和大氣湍流補償的自適應光學;空氣動力流控制;目標脆弱性評估。

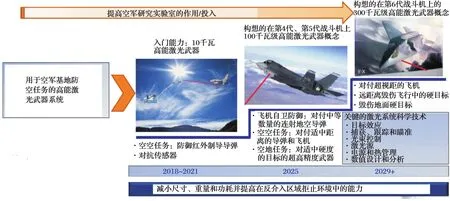

圖5是美國空軍的機載激光武器的發展路線圖。可以看出,機載激光武器的發展主線,是在機載應用的體積、重量等約束下,實現更高的功率等級,從高能定向能激光武器的入門10千瓦級(主要實現對導彈紅外導引頭和機載光電傳感器的毀傷),到構想的裝備到第四代和第五代戰斗機上的100千瓦級的高能激光武器概念(可實現針對地空導彈、空空導彈的自衛防御,針對飛機威脅的防空作戰,針對適度硬度地面目標的超高精度打擊),再到構想的裝備到第六代作戰飛機上的300千瓦級高能激光武器概念(超視距打擊飛機目標、攔截飛行中的硬目標、打擊地面堅硬目標)。

圖5 美國空軍的機載激光武器的發展路線圖Fig.5 The roadmap of USAF’s airborne laser weapons

美國空軍的自衛防御高能激光武器演示驗證(SHiELD)項目的目標是:到2021年,為F-15戰斗機配裝防御性激光武器吊艙,使作戰飛機進入主動防御階段。

2019年4月23日,SHiELD項目已采用地面版的激光武器驗證樣機,成功射擊并擊落了幾枚空中發射的導彈,這一驗證是SHiELD系統研制的一個重要的里程碑,驗證了激光武器對導彈目標的殺傷有效性。但最終的SHiELD系統,將比地面驗證系統小得多、輕得多,并要針對機載應用環境進行加固。SHiELD激光武器系統由洛克希德·馬丁公司負責研制,采用該公司研制的功率幾十千瓦的小型化、高效率光纖激光器,諾斯羅普·格魯曼公司負責光束控制系統,波音公司負責研制攜載激光武器的吊艙。

美國空軍研究實驗室期望到2021~2022年,SHiELD系統達到100 kW的功率水平。

(2) 機載微波定向能武器

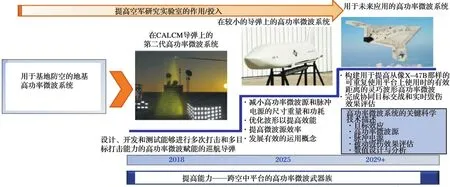

當前主要發展的機載微波定向能能力是對付電子系統的高能微波武器。作戰者可選擇性攻擊目標基礎設施和通信節點,可在空中有效破壞指揮和控制中心等關鍵電子系統。其特點是:全天候工作,光速攻擊,對多個目標交戰,非致命性,減小連帶毀傷,毀傷效果可控(從破壞到摧毀)。圖6是美國空軍的機載微波定向能武器的發展路線圖。近期主要發展可裝載在常規空射巡航導彈(CALCM)上的第二代高功率微波武器系統,設計、開發并測試具有多次射擊并殺傷多目標的、具有高功率微波武器能力的巡航導彈;中期將在較小的導彈上實現高功率微波武器能力,優化高功率微波武器效能;遠期將發展用于未來應用的高能微波武器概念,構建可用于像X-47B那樣的可重復使用平臺的靈巧波形高能微波武器,可完成協同交戰和實時殺傷效果評估[19-22]。

圖6 美國空軍的機載微波武器的發展路線圖Fig.6 The roadmap of USAF’s high power microwave weapons

4 結 束 語

為適應未來威脅類型、作戰環境的復雜多變和作戰模式的多樣化,美國大力發展新一代的速度更快、效費比更高、生存能力與協同能力更強的機載武器裝備及其支撐技術,以期繼續保持其空中優勢和對地、海面目標的高效打擊能力。重點發展空中優勢、遠程精確打擊、特種作戰與空中近距支援等關鍵能力,并有力地牽引了支撐新的機載武器能力的先進技術(主要包括高超聲速技術、定向能技術、自主化技術、先進導航技術、組網協同打擊技術、先進含能材料技術)的發展。