三十年,我與外公費孝通

張喆

1976年的秋季,天朗氣清,奶奶帶著我從上海回到了北京,因為我到了進學堂讀書的年齡。自此,我回到了爸爸媽媽、外公外婆身邊,住進了外公家—位于中央民族學院家屬院的和平樓,開始了與外公一起30年的共同生活。時光飛逝,30年間的生活場景依舊縈繞腦海、清晰在目。

祖孫相伴的美好時光

第一次見到外公印象還是很深的:一個胖胖的白發老頭,在稿紙上不停地寫作。看到我來了,就放下手頭的工作,微笑著拉起我的手在屋里轉了一圈,給我和奶奶做了一個生活環境介紹,然后又回到桌子前,繼續埋頭做他的工作。

新生活就這樣開始了。慢慢地我發現他是一個溫和的老頭,總是笑瞇瞇的。當他工作累了休息的時候,就會跑來我們孩子這邊,陪著外婆一起監督我們寫毛筆字,他像是教書先生一樣,給我們講解寫毛筆字的筆法和手法,有時候興致來了,也會自己寫上一副字。為了讓我這個總是停不下、坐不住的頑皮小子能夠安靜下來,他既不打罵也不說教,而是搬了個凳子放在他對面,讓我坐在那兒給他當模特,他為我畫素描。外公親自給我畫的兩幅素描,一幅是抱著籃球在外院玩的七歲小男孩,一幅是戴著“閃閃紅星帽子”的小小戰士,我一直珍存至今。

70年代末的那幾年,外公的工作還不是很忙,所以每天的晚飯前后,他都會找機會和我們孫輩一起玩耍、鍛煉,教我們騎自行車,一起打乒乓球、打羽毛球什么的。秋冬天氣涼了,他還會讓媽媽買來絨線,為我們織御寒用的圍脖和手套。我當時覺得很神奇,問外公為什么他會做這些家務活,他很認真地回答我:“人的一生總會碰到不同的生活境遇,所以只要有時間、有機會就應該學習和掌握一些生活中的技巧,讓自己的生活變得美好。”當時的我聽不懂他說的這些話,但在后來的成長生活中慢慢得以領悟,回味無窮,受益頗多。

教書育人,做好知識分子的本分

1980年6月,外公擔任中國社科院社會學研究所所長,受命于國家恢復重建社會學,在面臨諸多困難和阻力的情況下,他和其他社會學家們一道一一克服,并且從1981年開始,在南開大學開設改革開放后第一個社會學培訓班——“南開社會學專業班”,從國內國外請來社會學專家開壇授課,并親自組織撰寫社會學概論。

恢復工作狀態的外公,越來越繁忙,經常早出晚回,他一直有著一種生命的緊迫感。年逾70的他常說:“我兜里只有十塊錢了,我要珍惜時間,用好這十塊錢”,迫不及待地要把失去的時光追回來。他一方面加快培育學科人才,恢復社會學的學科建制;另一方面奔波于各地進行實地調研,撰寫調查報告,向政府有關部門提出政策建議。他將人類學的“田野調查”方法運用于社會學研究,提倡“從實求知”的學術風氣,強調到現實的社會生活中去調研、觀察、分析、研究、提煉、總結,從實際出發去發現問題、探求規律、獲取知識,走理論聯系實際的治學之路。他在解釋“從實求知”的含義時說:

一切從實際出發,“實”就是實際生活,就是人民發展生產提高生活的實踐。從“實”當中求到的“知”,應當再回到人民當中去應用。從哪里得到的的營養,應當讓營養再回去發揮作用。中國人講“知恩圖報”,我圖的“報”就是志在富民。

70多歲的外公,在外人看來已是一個暮年白發的老人,但對他自己來說,卻是一次生命的新生,他比以前更加忙碌,努力肩負起更多的歷史使命。從1978年到2003年的25年間,他在祖國的大地上行行重行行,除了西藏和臺灣地區因身體和政治的原因沒能成行,在28個省、市、自治區的260多個縣、市、區都留下了他的足跡,他利用一切的機會,深入實地進行調查研究,到鄉鎮、訪農戶、進工廠,三訪溫州和民權、四入貴州、五上瑤山、六進河南、七查山東、11次赴甘肅和廣東調研、28次回訪江村吳江。相繼提出了小城鎮建設、邊區于少數民族地區發展、區域發展等富有遠見的政策建議。

人生一世紀、學術七十載,外公一生提出了一系列重要的學術思想和理論,他把自己的學術志趣與人民富裕、國家強盛、民族振興以至人類前途命運緊密聯系了起來。如今,他的學術思想和學術成果在國家制定的國家發展規劃和經濟政策中得到了廣泛的運用,例如我們現在經常提到的城鎮化建設、城鄉區域發展、京津冀一體化建設、長江經濟帶發展、“一帶一路”發展戰略等。他為認識社會、認識中國進行了跨學科、跨區域、跨體系的探索和研究,為富民強國奉獻了畢生心力。

追隨先輩,做一個積極進取的人

在和外公一起生活的30年當中,他從沒有用長篇大論來教育我如何做事、如何做人,他幾乎把所有的時間都放在了調查研究和撰文著書的工作上。外公用他充沛的精力、認真做事的精神和一絲不茍的態度,身體力行地影響和教育著我,然而正是他的這種實際行動為我樹立了榜樣,時時刻刻在我的成長過程中、在我的工作和生活當中帶領著我,讓我自己去領悟和選擇,去懂得怎樣能做好一件事,怎樣去做好一個人。

在我的成長過程中,幾個人生關鍵時刻都得到了外公的指導和點撥。1985年的夏天,我剛剛完成中考,外公找我談了一次話。他說:

你從小在上海長大,讀書又回到了北京生活,你是在中國最好的兩個城市里成長起來的,物質豐富,環境優越,你已經習慣了城市生活,但是你知道中國農村是什么樣子嗎 現在的中國家庭往上推算三代,我們都是農村人,如果不了解自己的出身,不知道祖輩們的生活環境,那就是不知道自己的“根”在哪里,將來也不會成為一個對社會有用的人。暑假期間我會到吳江農村去做調研,你隨我一起去農村老家看看好不好

我欣喜若狂,有了一個能與外公朝夕相處、開拓眼界的機會,我立刻答應了下來,隨他前往。

調研的過程并不輕松,雖然當時江蘇的農村已經富裕起來,鄉鎮企業蓬勃發展了,但是鄉—鎮—村之間的道路還是原來的泥濘土路,很多地方要繞道而行,甚至要乘坐小船水路前進。一路上,外公一直在觀察沿路的情況,看到農田池塘,他會讓當地陪同的同志介紹當地農業的種植養殖的情況和農民收入生活狀況;看到遠處冒煙的煙囪,他又會詢問農村工業和鄉鎮企業的發展現狀,走一路、看一路、問一路。到了目的地,他又馬上走鄉串戶,到農民家中、進企業廠房,實地與他們進行交流,記錄第一手的資料。看著他那種激動的表情,那種神采飛揚的神態,仿佛他又回到了30年代,變成了那位在開弦弓村養傷調研的“小先生”。

兩周的調研生活很快過去了,緊張而又充實。當時的我跟在外公身邊,并不理解他工作的意義。但我知道,回京后不久,又會有一篇有分量的文章或者調查報告要問世了。在離開吳江的前夕,外公問我這次回到家鄉的感受,有什么想法。我很認真地回答他,我是第一次回到吳江,第一次接觸到農村生活,有很多感覺新鮮,但不理解的地方,我想留在蘇州讀書,這樣就能有更多的機會接觸農民,了解家鄉農村。外公聽了很高興,同意了我的請求。

外公就是這樣,從不要求我要去做什么,他帶領著我,讓我自己去接觸社會,體驗環境、領悟人生,他尊重我自己做出的選擇。就因為這次跟隨外公回家鄉調查的機緣,15歲的我,真就收拾好行囊,離開了北京的家,來到了外公的母校——蘇州市第十中學(原蘇州市振華女中)借讀求學。在高中三年借讀期間,我幾乎跑遍了吳江的鄉鎮和農村,了解當時江村人的生活,當地鄉鎮企業的發展,開拓了眼界。

1992年的3月份,在鄧小平同志南巡講話后不久,我又一次有機會跟隨外公到廣東、深圳進行調研。在去順德、東莞、番禺等調研途中,看到我們車隊兩旁一輛輛送貨的摩托車車隊呼嘯而過,外公很感慨地對我說:

如果你想要創業工作,就應該到這里來,廣東是國家要大力開發的地區,深圳將會是中國經濟發展的前沿,有著歷史性發展的機遇,這次你跟著我調研,一定要多觀察、多思考、多領會,等調研結束時,你再和我說說你的想法。

外公在完成這次對珠三角的調研后,深化了對自己提出的“珠江模式”的認識,撰寫了《珠江模式的再認識》一文。他認為在十年的發展過程中,珠三角經過了外商采用的“三來一補”的企業形式,從“借船出海”模式轉變到“嫁接外資”的“造船出海”模式,不僅引進了現代工業,而且把外資和現代技術、經營方式嫁接到了鄉鎮企業,形成了珠江模式自己的特點。

我一路隨行,所見所聞讓我心潮澎湃,激動不已。我又一次認識到了內地發展和沿海地區發展的不同,如何能順應中國社會與經濟快速發展的潮流 生逢盛世的我,又如何能夠把握好這個歷史性發展的機遇,能夠像外公一樣為社會盡一份微博的力量 這是我在這次調研過程中思考得最多的事情。在回京的路上,我向外公匯報了我的想法:10天的調研時間,對我的觸動很大,沿海地區的發展和需求遠遠超出了我的想象和認知,我感覺到自己的知識匱乏和能力不足,如果我以現在的狀態到廣東工作創業,那我只能是一個簡單的“打工仔”。我想要獲取更多的專業知識、經營理念和先進技術,我覺得自己應該走出國門,去發達國家深造學習,去體驗他們的生活,去了解他們的文化,吸取他們的成功經驗,讓自己不僅僅會“借腦袋”,而是應該要學會“造腦袋”。外公聽后,深思不語,他尊重我的選擇。回京后,他給國外的學術界朋友們寫信,請他們幫助我聯系和辦理出國留學事宜。在1992年的年中,我走出國門,開始了赴日留學和工作生涯。

傳承理念,做一個有益于社會的人

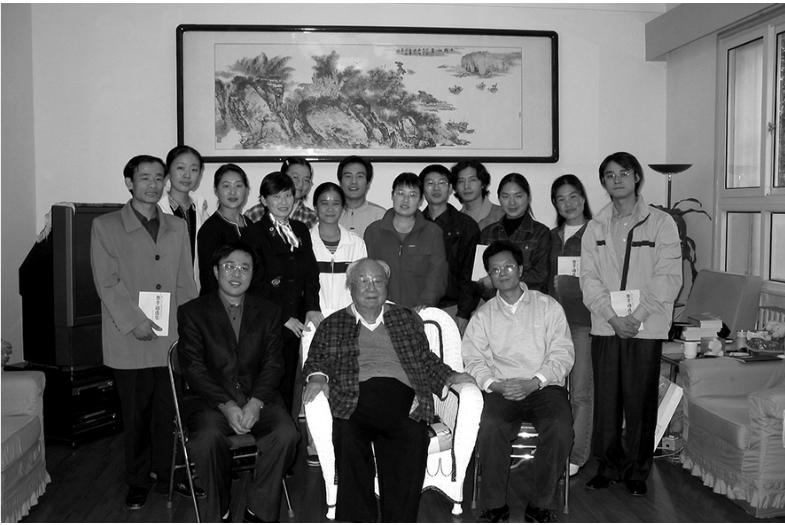

2001年中國正式加入世界貿易組織,它不僅是中國社會主義市場經濟體制逐步建立和完善的重大成果,也是中國日益融入經濟全球化的真實寫照,更是一件激勵和鼓舞我們這些海外游子們回來報效國家的大事和時機。我感覺到祖國在召喚,為國家建設出力的時刻到了,我必須把握歷史性機遇。我辭去當時在日本公司的高管工作,為吳江經濟開發區的招商引資工作,奔走于中日兩國之間。2002年的初秋,我召集了30多位日資企業的負責人,率隊到蘇州了解投資環境和考察投資項目,正好趕上外公也在蘇南地區考察調研,他親自趕來參加我們的考察和交流活動。這是他第一次,也是唯一的一次在工作上給與我支持,親自為我“站臺”。這位93歲高齡的的老人,看到他的孫輩能肩負使命,能夠為國家、為家鄉建設出力了,我想他應該是感到欣慰滿意的。臨別時,他囑咐我在工作中要做到“做實事、做好事”,在生活中要做到“有耐力、肯吃苦”。言罷他便又奔赴下一個地區搞調研工作去了。

2005年4月24日,外公停下了“行行重行行”的腳步,安詳地離我們而去。轉眼15年過去了,我的工作內容也發生了巨大的變化,從企業經營轉到了社會調查研究方面。我一直記著他說過的一句話:

我感謝黨和國家給了我第二次學術生命,我一輩子所做出的研究成果不但沒有被拋棄,很多還進了國家政策,說明我們國家的知識分子向領導進言的道路是暢通的。

現在,我正在努力使自己成為一個費孝通思想的傳播者和費孝通理論的實踐者。根據時代的需要,從實際出發,通過扎實的研究,把科研成果變成國家政策,為老百姓謀福利。我也會牢記外公對我的教誨:做人、做事要靠自己的雙手和雙腳去爭取,雙手去爭取美好的生活,雙腳要走出自己的成功之路。作為他的后人,我明白自己無論從人生閱歷、學問修養和思想深度等各個方面,都是無法與之相比擬的。但我相信,我能夠做到他對我期望的:做一個無愧于民族,有益于國家和社會的人。

(作者系費孝通外孫,現任國務院參事室費孝通社會調查中心秘書長。)