部編教材初中抗戰(zhàn)史教學(xué)的新變化

吳玉香

【摘要】部編教材在抗戰(zhàn)史部分的編排上與以往有很大不同,其中最突出的就是將“正面戰(zhàn)場(chǎng)”與“敵后戰(zhàn)場(chǎng)”的抗日活動(dòng)分別安排了一個(gè)獨(dú)立的課時(shí)。從內(nèi)容上看第20課《正面戰(zhàn)場(chǎng)的抗戰(zhàn)》中新增加了武漢會(huì)戰(zhàn)、第三次長(zhǎng)沙會(huì)戰(zhàn)、豫湘桂戰(zhàn)役等戰(zhàn)役,而且在第19、21兩課中有關(guān)淞滬會(huì)戰(zhàn)、太原會(huì)戰(zhàn)的內(nèi)容也較前版教材更詳實(shí)。這樣的內(nèi)容安排給學(xué)生展示出的中華民族抗戰(zhàn)形勢(shì)更為立體,更加完整。

【關(guān)鍵詞】部編教材;初中;抗戰(zhàn)史教學(xué);新變化

【中圖分類號(hào)】G633.51【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】A【文章編號(hào)】1992-7711(2020)32-179-01

一、變化在兩版課標(biāo)與教材里的表現(xiàn)

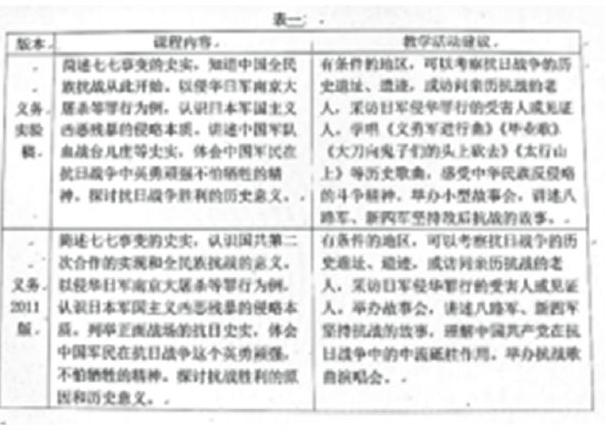

(一)兩版課標(biāo)對(duì)“中華民族的抗日戰(zhàn)爭(zhēng)”相關(guān)內(nèi)容表述的差異(具體內(nèi)容見(jiàn)表一)

1.教學(xué)主旨更明確

比較兩個(gè)版本的表述,可以注意到“2011版”對(duì)本部分內(nèi)容教學(xué)主旨的導(dǎo)向更明確。在講述八路軍、新四軍故事的活動(dòng)建議中,“2011版”用“抗戰(zhàn)故事”取代了原有的“敵后抗戰(zhàn)故事”,并增加了“理解中國(guó)共產(chǎn)黨在抗日戰(zhàn)爭(zhēng)中的中流砥柱作用。”這就是要求選取八路軍和新四軍的軍事斗爭(zhēng)史實(shí)時(shí),不僅要有敵后戰(zhàn)場(chǎng)抗戰(zhàn)的內(nèi)容,還需要有正面戰(zhàn)場(chǎng)的抗戰(zhàn)史實(shí)。只有這樣才能更好地使學(xué)習(xí)者建立起“全民族抗戰(zhàn)”的歷史概念,更全面地理解中國(guó)共產(chǎn)黨在抗日戰(zhàn)爭(zhēng)中中流砥柱的作用。

2.教學(xué)建議更具體更開(kāi)放

對(duì)正面戰(zhàn)場(chǎng)相關(guān)史實(shí)的學(xué)習(xí)要求由 “臺(tái)兒莊戰(zhàn)役”這個(gè)事件點(diǎn)展開(kāi)到“列舉史實(shí)”這個(gè)可以連接成線的系列點(diǎn),這種變化既體現(xiàn)出“點(diǎn)——線”結(jié)合的學(xué)習(xí)要求,又體現(xiàn)了建立歷史時(shí)序性的學(xué)科素養(yǎng)要求;對(duì)于“探討勝利原因”的要求,是引導(dǎo)學(xué)生從另一個(gè)角度突出理解全民族團(tuán)結(jié)的作用;歷史歌曲作為史料的一種表現(xiàn)形式,可以起到豐富學(xué)習(xí)者認(rèn)知的重要作用,2011版課標(biāo)在教學(xué)活動(dòng)建議中沒(méi)有具體提及抗戰(zhàn)歌曲的名字,意在鼓勵(lì)教學(xué)活動(dòng)的參與者主動(dòng)根據(jù)學(xué)習(xí)需要發(fā)掘史料,開(kāi)發(fā)豐富課程資源。

(二)兩版教材對(duì)“正面戰(zhàn)場(chǎng)抗戰(zhàn)”相關(guān)內(nèi)容表述的差異

1.教學(xué)立意更突出

在“中華民族的抗日戰(zhàn)爭(zhēng)”這一單元的題記部分明確單元教學(xué)的基本立意:“在正面戰(zhàn)場(chǎng),中國(guó)軍隊(duì)組織多次戰(zhàn)役”、“在敵后戰(zhàn)場(chǎng),中國(guó)共產(chǎn)黨發(fā)動(dòng)群眾建立抗日根據(jù)地”,在這組表述中,在“正面戰(zhàn)場(chǎng)”抗戰(zhàn)的并未表述為“中國(guó)國(guó)民黨”而用了更加寬泛的概念“中國(guó)軍隊(duì)”,既包含了國(guó)民黨軍隊(duì)也包括中國(guó)共產(chǎn)黨軍隊(duì)以及所有參與抗戰(zhàn)的非兩黨指揮的軍隊(duì),這樣更能表達(dá)“正面戰(zhàn)場(chǎng)”上全民族的團(tuán)結(jié)斗爭(zhēng);“正面戰(zhàn)場(chǎng)與敵后戰(zhàn)場(chǎng)相互配合、協(xié)同作戰(zhàn),都為抗戰(zhàn)勝利做出了重要貢獻(xiàn)”。

2.教學(xué)內(nèi)容演繹主旨更清晰

2011版部編教材在“正面戰(zhàn)場(chǎng)”相關(guān)史實(shí)的選取上新增大量?jī)?nèi)容,比如:淞滬會(huì)戰(zhàn)以及其中的寶山戰(zhàn)役、四行倉(cāng)庫(kù)保衛(wèi)戰(zhàn)、中國(guó)空軍首次參戰(zhàn);武漢會(huì)戰(zhàn)以及其中的萬(wàn)家?guī)X戰(zhàn)役;抗戰(zhàn)相持階段的到來(lái);第三次長(zhǎng)沙會(huì)戰(zhàn);豫湘桂戰(zhàn)役。

除了新增內(nèi)容外,對(duì)于原來(lái)教材里有的相關(guān)內(nèi)容還進(jìn)行了補(bǔ)充和豐富,呈現(xiàn)了更詳實(shí)的描述,使史實(shí)之間更加連貫,更便于學(xué)生完整全面了解整個(gè)正面戰(zhàn)場(chǎng)的抗戰(zhàn)歷程,比如:交代臺(tái)兒莊戰(zhàn)役背景的時(shí),在2011版中臺(tái)兒莊戰(zhàn)役背景部分交代了三支進(jìn)攻臺(tái)兒莊地區(qū)日軍的來(lái)歷,津浦線北端的平津、南端的南京,還有一支來(lái)自山東半島登陸日軍,這樣的表述更方便學(xué)生理解日軍發(fā)動(dòng)徐州會(huì)戰(zhàn)“合功徐州”“打通南北戰(zhàn)場(chǎng)”的目的,以及國(guó)民黨軍隊(duì)血戰(zhàn)臺(tái)兒莊的戰(zhàn)略意圖。

二、基于變化的課堂教學(xué)新實(shí)踐

針對(duì)新教材的這些新變化,在實(shí)踐中也可以進(jìn)行一些新的教學(xué)嘗試。

從概念界定出發(fā)去協(xié)調(diào)單元目標(biāo)與課時(shí)核心任務(wù)。如何在教學(xué)實(shí)踐中界定“正面”與“敵后”兩個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)?1937年盧溝橋事變爆發(fā)后,中共中央所在地陜甘寧邊區(qū),其南、西、北三面與國(guó)統(tǒng)區(qū)接壤,東面隔黃河與日本人對(duì)峙。為保衛(wèi)陜甘寧邊區(qū),八路軍9000余人,留守邊區(qū),并于當(dāng)年8月25日在延安設(shè)立的八路軍后方留守處統(tǒng)一指揮。顯然這里的“后方”并不是日軍的“敵后”,而是我大后方。本單元的主旨圍繞“全民族抗戰(zhàn)”和“中共的中流砥柱作用”展開(kāi),“正面戰(zhàn)場(chǎng)的抗戰(zhàn)”并不等同于“國(guó)民黨的抗戰(zhàn)”,而是全民族各階層各階級(jí)在正面戰(zhàn)場(chǎng)上與國(guó)民黨軍隊(duì)積極配合英勇抗日的斗爭(zhēng)。第20課《正面戰(zhàn)場(chǎng)的抗戰(zhàn)》從教材內(nèi)容編排上看想要表達(dá)的是“以國(guó)民黨軍隊(duì)為主的正面戰(zhàn)場(chǎng)的抗戰(zhàn)”,聯(lián)系課標(biāo)的相關(guān)表述可以“命運(yùn)共同體”為本課核心詞,將主旨立意定位為“正面戰(zhàn)場(chǎng)的抗戰(zhàn)是民族命運(yùn)共同體的一部分”,“其輝煌戰(zhàn)果和頑強(qiáng)精神作為抗戰(zhàn)勝利留下的寶貴遺產(chǎn),極大促成了當(dāng)時(shí)以及之后中華民族的覺(jué)醒,在今天仍然是激勵(lì)中華民族復(fù)興的重要因素”。

從課標(biāo)到教材,全面理解單元主旨,理清教材內(nèi)容對(duì)主旨的演繹,是部編版教材對(duì)歷史課堂教學(xué)的新要求。歷史教師應(yīng)在通史閱讀的基礎(chǔ)上,講清教材的“點(diǎn)”,理清歷史發(fā)展的“線”,注重教學(xué)立意,這樣才能真正實(shí)現(xiàn)普及歷史常識(shí),形成歷史認(rèn)識(shí)的教學(xué)目標(biāo)。

【參考文獻(xiàn)】

[1]薛偉強(qiáng)《有關(guān)“抗日戰(zhàn)爭(zhēng)”的比較分析》,歷史教學(xué) 2008(11)

[2]《全日制義務(wù)教育歷史課程標(biāo)準(zhǔn)(實(shí)驗(yàn)稿)》、《全日制義務(wù)教育歷史課程標(biāo)準(zhǔn)(2011年版)》北京師范大學(xué)出版社

[3]武月星主編《中國(guó)抗日戰(zhàn)爭(zhēng)史地圖集》,中國(guó)地圖出版社 1995年版

[4]胡繩《中國(guó)共產(chǎn)黨的七十年》,中共黨史出版社? 1991年版

作者單位

(南京市六合區(qū)龍池初級(jí)中學(xué);江蘇;南京;210000)