以“例釋”為特色的中國園林史教學探索與實踐

夏宇 陳崇賢

摘要:風景園林歷史與理論課程在風景園林專業課程體系中具有十分重要的基礎和框架作用。在風景園林學科新一輪課程體系調整背景下探討中國園林史課程教學改革,以“例釋”為特色構建“知識與技術—過程與方法—情感態度與價值觀”3級目標教學體系,幫助學生建立對中國傳統園林的時空認知,形成對中國傳統園林歷史性的完整認識,探索園林歷史學習對于當代風景園林規劃與設計的意義,理解和繼承優秀的中國傳統文化,最終形成正確的人生觀與世界觀,實現“知”與“行”的結合,“識”與“智”的共進。

關鍵詞:例釋;園林史;教學方法

中圖分類號:G6420;TU986-4?? 文獻標志碼:A?? 文章編號:1005-2909(2020)05-0083-06

自2011年風景園林成為獨立的一級學科,風景園林專業從過去與建筑、規劃之間的隸屬關系轉變為與其平行的一級學科,共同組成中國人居環境建設領域的三大學科[1]。近年來,在各種國家政策的推動下,風景園林行業成為構建美麗中國的重要力量,這對當今的風景園林教育提出了新的要求。風景園林教育需要培養具有專業知識、思辨能力和文化自信的未來風景園林中堅力量。審視風景園林教育不難發現,教學的重心在于對“知識與技術”的培養,“過程與方法”和“情感態度與價值觀”則常被忽視[2],因此,所培養的學生在參與實際工作之后雖然“技術好,上手快”,但面對復雜的專業問題時缺乏研究和思辨能力,具有較好的設計表現能力卻缺乏文化自信。

教育的本源在于“育人”而非“制器”。對于風景園林專業人才培養而言,風景園林歷史與理論課程具有十分重要的基礎與框架作用。以中國園林史課程的教學為例,通過以“例釋”為特色的教學方式構建“知識與技術—過程與方法—情感態度與價值觀”3級目標的教學體系。

一、關于“例釋”

通過“例釋”的方法進行中國園林史課程教學,源于筆者求學期間參加北京林業大學孟兆禎院士為門下博士生所開設的“園冶例釋”研討課程。孟兆禎院士通過中國傳統園林的經典案例對《園冶》中的字句進行注解,利用現場考察、照片、視頻、繪畫等方式將生澀的“駢文”轉化成便于理解的具體形象,而孟院士聲情并茂的講解與繪圖示范也激發了學生對傳統園林的興趣與思考[3]。

“例釋”的教學方式通過具體案例向學生呈現和解析問題,選擇適當的案例,將學生引入一個具體的情境之中,客觀而多維展現大量細節信息,引發學生主動分析和解讀。“例釋”的教學方式著重培養學生的思維能力、分析和解決問題的能力,從而達到理論聯系實際,學以致用的目的[4]。風景園林設計學科具有實踐性、綜合性等特點,風景園林相關課程的教學也應以設計為中心,注重設計方法、設計過程、設計思維的培養。“例釋”的特色在于通過文字、照片、視頻等多種展示方式進行豐富、細致的描述與分析,展現完整而形象的設計特征,揭示設計背后的邏輯與方法,這與風景園林課程教學的要求恰好一致。

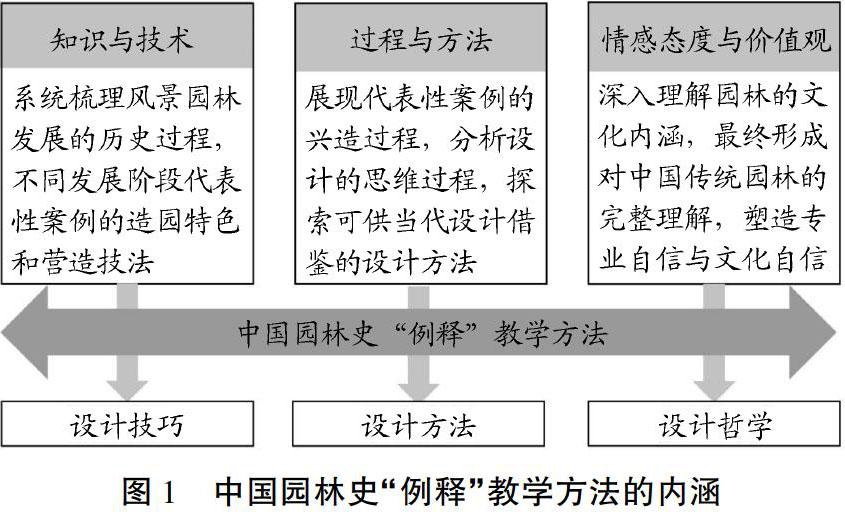

對于中國園林史一類的歷史理論類課程,傳統編年體的教學方式可以高度凝練地展現園林發展的歷史過程,但這種框架性的解讀容易讓學生停留在對不同時代園林風格的感性認識層面,忽略對園林形式生成邏輯的思考,難于形成對自身文化的正確認識。“例釋”的教學方法是在編年體框架基礎之上選擇有代表性的案例,通過多形式的教學資源和多樣化的教學組織,構建中國園林史“知識與技術—過程與方法—情感態度與價值觀”的3級目標教學體系,實現設計技巧、設計方法、設計哲學3個層次的能力培養(圖1)。

二、以“例釋”為特色的教學探索

(一)教學目標

風景園林作為一門多學科交叉融合的綜合應用性學科,強調基礎理論知識與設計實踐融會貫通。風景園林歷史與理論課程的教學應以“知行合一,轉識為智”為基本理念[5],強調“為設計學習歷史” [6]。因此,以“例釋”為特色的中國園林史提出了“知識與技術—過程與方法—情感態度與價值觀”3級教學目標。知識與技術層面,還原案例生成的具體環境,剖析中國園林的營造技法和造園特色,進而掌握中國園林的發展演變過程與基本特征;過程與方法層面,深入探討園林的興造過程,培養學生的分析思維,以史為鑒,探索可為當代設計借鑒的方法;情感態度與價值觀層面,將園林歷史、園林設計與園林體驗、園林文化聯系起來,深入理解園林內涵,形成對中國傳統園林歷史性的完整認識,理解和繼承優秀的傳統文化,培養學生的專業自信與文化自信。以“例釋”為特色的中國園林史教學力求做到“知”與“行”的結合,“識”與“智”的共進[5、7]。

(二)教學組織

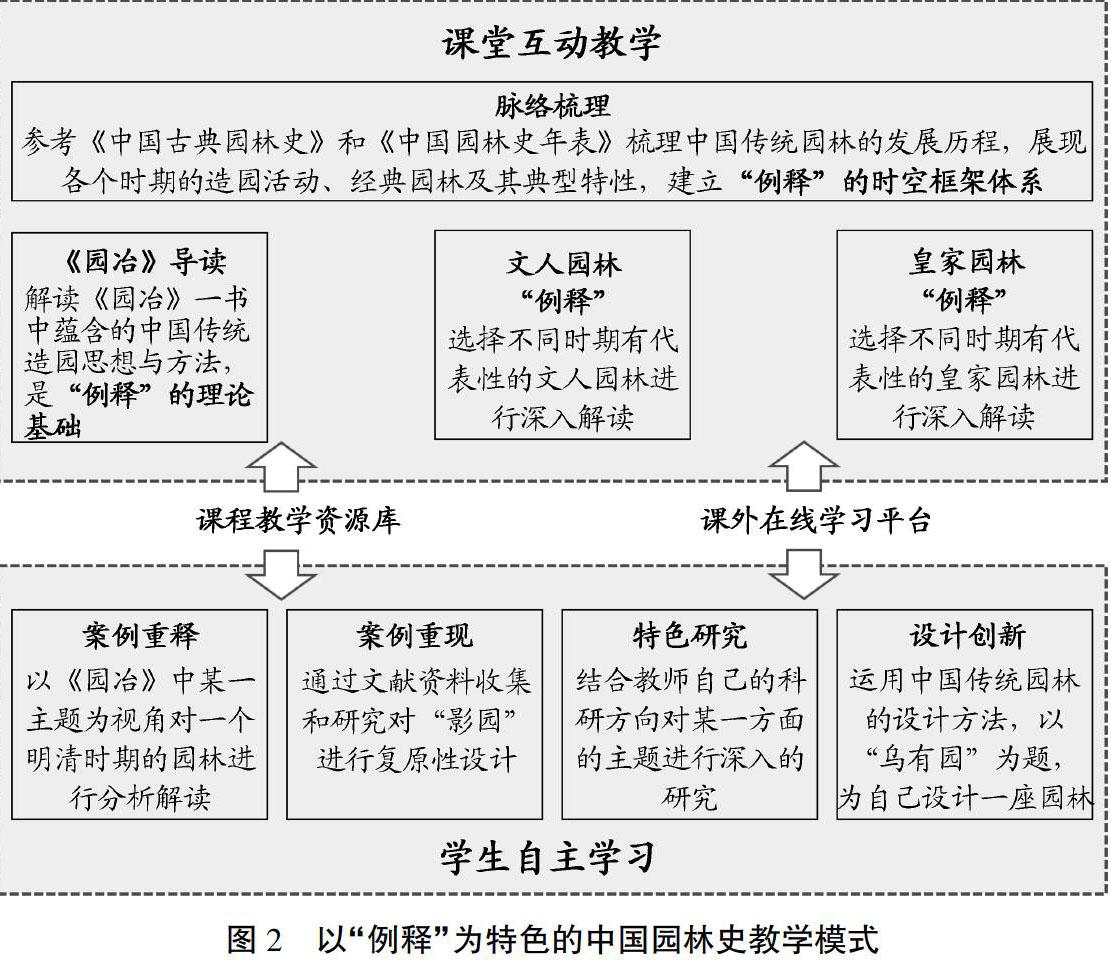

以“例釋”為特色的中國園林史教學采用課堂互動式情景教學加課后自主學習的組織方式(圖2)。園林歷史與理論類課程在實際教學過程中常常面臨內容眾多但課時有限的問題,為達到教學計劃對知識點掌握情況的要求,課堂教學的大部分時間都用于教師向學生的單向信息傳遞,教學方式單一,教學效果一般。為適應園林史課程有限課時內需要掌握較多零散知識點的狀況,需要調動學生自主學習的能力,形成課上啟發引導—課外小組自主學習—課上交流共享的教學組織模式,讓課堂時間更多集中在要點講解和互動交流環節。課程還建立了在線教育平臺和共享資源庫。利用在線學習平臺提供部分課程導讀講義,組織相關課程的討論互動,并借助百度網盤等平臺建立共享素材庫,包括案例分析素材庫、教學視頻紀錄片、往屆學生研究成果匯總等。

為保證課外學習投入的時間與質量,課程對各自主學習環節進行了詳細的設計,明確學習內容、學習目標、學習要求和考核標準。課程教學還與教師的科研課題、畢業論文和大學生創新創業項目結合,將學生對某一方面的興趣轉化為更加深入的研究。

(三)教學內容

中國園林史課堂教學首先引導學生梳理中國傳統園林發展的歷史脈絡,建立“例釋”的時空框架,穿插主題教學的環節,對造園理論《園冶》進行解讀,奠定“例釋”的理論基礎,對文人園林及皇家園林兩種重要的園林類型進行詳細“例釋”。自主學習的部分則分為案例重釋、案例重現、特色研究與設計創新4個部分,圍繞一個案例或一類案例展開研究并最終導向設計應用。

課堂教學的重要環節是梳理歷史發展脈絡,幫助學生了解園林發展演變過程與時代特征。脈絡梳理不僅是內向性的編年體書寫與形式分析,還應暫時摒棄園林的個性特征,將園林作為一個整體放置在歷史、社會、文化背景中進行觀察,使學生能用一種發展和辯證的方式看待園林發展的全過程,形成對中國傳統園林史的完整認識,深入思考傳統與現在、傳承與發展的關系。脈絡梳理的另一項重要工作是參考《中國古典園林史》和《中國園林史年表》組織學生繪制園林的時空分布地圖,訓練學生掌握基本的歷史地理研究方法,建立“例釋”的時空框架。

課堂主題教學環節對《園冶》一書進行導讀,奠定“例釋”的理論基礎。選擇《園冶》中的重要章節——《興造論》與《借景》,進行較為詳盡的解讀。《園冶》是中國古代重要的造園專著,是中國傳統造園理論與思想的精髓。孟兆禎院士強調從風景園林專業應用的角度解讀《園冶》,“注釋乃文學之事,懂得目的在應用,以實例釋理,符合意象藝術規律,聽講悟心,理致合一。” [3]《園冶》所提出的“巧于因借,精在體宜”的方法論和“雖由人作,宛自天開”的審美觀[8],以及孟兆禎院士基于《園冶》所提出的以“借景”為中心,明旨、相地、問名、布局、理微、余韻的園林設計方法[9],是以“例釋”為特色的中國園林史教學的理論基礎。“例釋”部分則選擇不同時期典型的文人園林及皇家園林,從設計技巧、設計方法和設計哲學的不同層面深入剖析。在授課過程中還可以引導學生對不同時期、不同地域和不同規模的園林進行對比分析,培養學生的分析能力,啟發學生探索傳統園林對于現代園林設計的意義。

自主學習的部分依托課程教學資源庫和在線學習平臺,開展小組討論和課外輔導。通過案例重釋、案例重現、特色研究與設計創新4個板塊進一步深化課堂教學成果,主要強調分析思維能力和設計應用能力的培養。“案例重釋”是指選擇《園冶》的某一章節或主題(如:借景、相地等)深入閱讀,并以此為特定視角對明清時期的園林案例重新解讀,將《園冶》文字性的描述轉化成具體而形象的園林案例,用優秀傳統園林案例的空間形式與序列、園林要素、尺度與材質等具體內容形象化地解析傳統園林的設計方法。“案例重現”是通過文獻資料搜集和研究對“影園”進行復原性設計。影園是由《園冶》的作者計成親自設計的,恰好成為《園冶》造園思想的注解。“復原重現”的過程需要學生多渠道搜集和整理歷史文獻資料,并在歷史依據的基礎之上,完成從文獻到三維空間的研究型設計。“特色研究”可與教師的科研方向、大學生創新創業項目、相關競賽和畢業設計等結合,探討傳統園居生活方式對園林設計的影響、嶺南園林與小氣候環境營造、健康視角下的中國傳統園林研究等較為復雜和思辨性的問題。“設計創新”則是對園林史學習的綜合應用。中國傳統的文人園林是園主志趣和審美的體現,園之異宜在于“人之異宜與地之異宜” [9]。設計創新要求學生以自我為命題,為自己設計一座紙上之“烏有園”,是對學生思維能力、設計能力和表達能力的綜合訓練。4個板塊以“例釋”的方法幫助學生實現“分析-理解-應用”的轉化。

三、“例釋”的延展與衍生

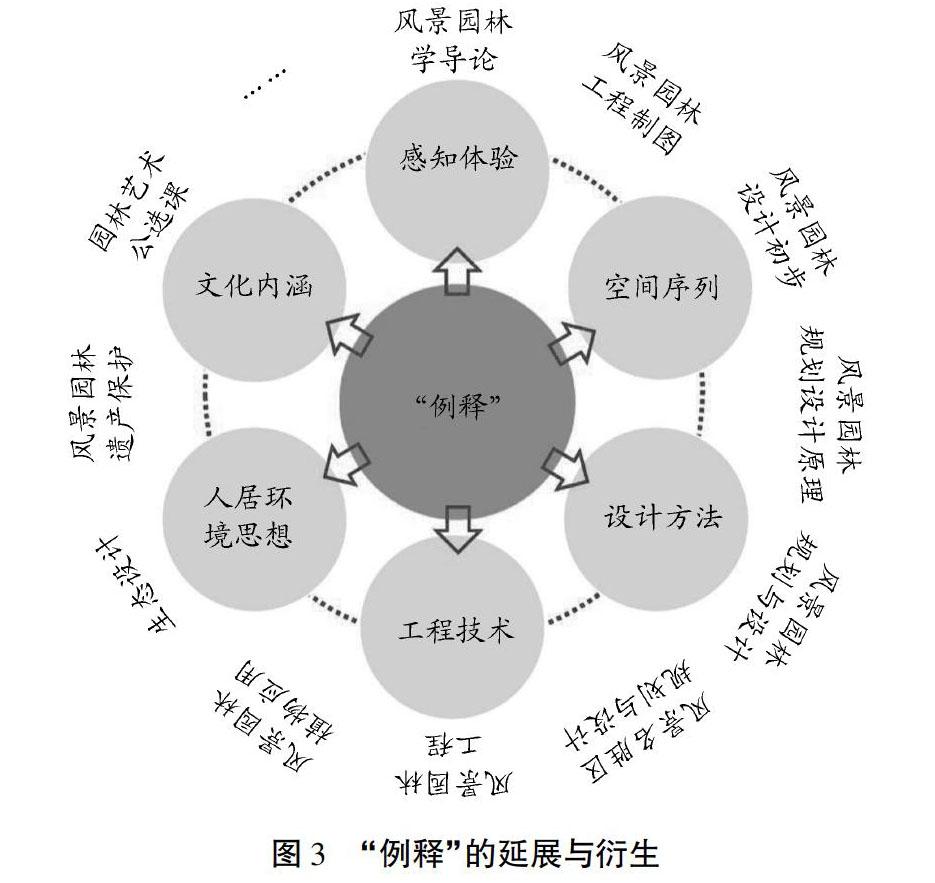

歷史和理論課程是專業學習的基礎,以“例釋”的方法解讀中國傳統園林具有很強的延展性和關聯性。通過不同側重點的內容組織,搭建與相關專業課程的聯系,實現對理論的靈活應用。

從課程模塊而言,以“例釋”為紐帶,中國園林史課程可與風景園林規劃與設計、風景園林遺產與保護和通識類課程組成“中國傳統園林文化”課程模塊,對弘揚中國優秀的傳統文化,推動生態文明建設和可持續發展具有重要意義,還可與西方園林史、近現代園林研究和當代風景園林理論等課程組成“風景園林歷史與理論”課程模塊,彌補現有風景園林本科教育中理論類課程設置缺乏歷史連貫性和前沿性的缺陷(圖3)。

從課程體系而言,不同視角進行的中國傳統園林“例釋”為風景園林基礎、設計、工程、生態、遺產保護和公選類課程提供了豐富的資源庫。感知體驗的視角幫助初學者形成對園林的感性認識,空間序列的視角可以幫助學生建立尺度與空間的概念,加強對園林空間構成的理解,設計方法的視角可以鼓勵學生探索傳統造園方法在當代園林規劃與設計中的應用。傳統園林的自然觀和人居環境思想也體現了當今生態設計的價值導向,中國園林史與其他文化類和歷史類通識教育課程互補,可提高學生的文化修養與文化自信。

四、結語

現有的園林史類課程主要分為中國園林史和西方園林史兩部分,常集中于一個學期,學時數為40學時左右。不論是課時還是教學內容都很難滿足教學目標所提出的要求,新一輪培養方案和課程設置需要對此進行適當調整。

1)構建“園林歷史與理論”的課程模塊。獨立的課程已經無法滿足教學目標所提出的要求,模塊化的課程設置勢在必行。在教學內容方面,園林史的教學不應割裂中國與西方、傳統與現代的關系,應保持歷史敘事的完整性和連貫性,除中外古典園林史還應增設近現代園林研究和當代風景園林理論課程,使學生更加系統地了解和把握學科發展歷史和動向,啟發學生思考當代風景園林面臨的問題與挑戰。

2)加強專業課程之間的關聯性。分析園林史課程與其他專業課程的關系,從知識與技能、過程與方法、價值觀3個層面對風景園林制圖、風景園林設計初步、風景園林規劃設計、風景園林遺產保護等課程的相關知識單元進行交叉重構,形成相互關聯的教學體系與作業體系。

3)建立開放式的中國傳統園林案例資源庫,完善學生自主學習平臺。突出地域化理論和實踐案例的挖掘與分析,建立具有地域特色的傳統園林案例資源庫和山水文化資源庫,回歸園林的文化載體本源。著力于人文素養的培養和價值觀的傳達,幫助學生自我突破,進而實現專業的突破與發展。參考文獻:

[1]

李雄,劉堯.中國風景園林教育30年回顧與展望[J].中國園林,2015,31(10):20-23.

[2]王德民,李應平.指向歷史核心素養的教學目標設計[J].歷史教學問題,2019(2):107-109.

[3]曾洪立.重開“園冶例釋”課程簡介[J].風景園林,2017(11):126-130.

[4]郭德紅.案例教學:歷史、本質和發展趨勢[J].高等理科教育,2008(1):22-24.

[5]金云峰,陶楠.以“知行合一,轉識為智”為理念的中外園林史教學[J].高等建筑教育,2016,25(1):133-137.

[6]金云峰,周向頻,李文敏,等.以“融合中西,設計創新”為特色的風景園林教學[J].中國城市林業,2015,13(4):6-9.

[7]齊羚,呂元.人居環境科學背景下城鄉規劃“無界課堂”教學探索與實踐[J].高等建筑教育,2019,28(1):99-105.

[8]成玉寧.由《園冶》到《園衍》——論孟兆禎先生中華風景園林思想的傳承與創新[J].中國園林,2018,34(1):58-61.

[9]孟兆禎.園衍[M].北京:中國建筑工業出版社,2012.

Exploration and practice of teaching history of Chinese land scape

architecture based on “illustration”

XIA Yu, CHEN Chongxian

(College of Forestry and Landscape Architecture, South China Agricultural University, Guangzhou 510642, P. R. China)

Abstract:

Theory and history of landscape architecture is an important fundamental and basic course for the curriculum system of landscape architecture. With the new round of changing of curriculum system of landscape architecture, this paper explores the renovation of theory and history of landscape architecture course based on illustration and proposes a teaching framework with three different objectives of knowledge and technology, procedure and method, and passion and value. This study aims to help students to establish a space-time cognition of Chinese traditional gardens, develop a holistic map for the history of Chinese garden, explore the contemporary meaning of history for modern landscape design, and understand and inherit excellent traditional cultural. It is helpful for students to form a positive outlook on the life and the world, to bridge the gap between theory and practice, and to realize the transformation of knowledge into wisdom.

Key words:

illustration; history of landscape gardening; teaching method

(責任編輯 周 沫)

修回日期:2019-12-16

基金項目:華南農業大學校級教改課題(JG17067)(JG19023);廣東省教育廳2017年重點平臺及科研項目(人文社科類)(2017WQNCX010);廣東省學位與研究生教育改革研究項目(2019JGXM16)

作者簡介:

夏宇(1985—),女,華南農業大學林學與風景園林學院講師,博士,主要從事風景園林規劃與設計研究,(E-mail)xiayurain@163.com;(通訊作者)陳崇賢(1984—),男,華南農業大學林學與風景園林學院副教授,博士,主要從事風景園林規劃與設計,(E-mail)597947853@qq.com。