中日韓參與增加值貿易合作比較

鞠姍

[摘 要]東亞是全球增加值貿易合作網絡的重要區域,中日韓作為該區域的主要節點國家,在全球及區域增加值貿易合作中的地位存在差異。借助復雜網絡節點“中心性”測算方法,從國家層面比較了中日韓三國在全球以及東盟“10+3”增加值貿易網絡里的中心地位。研究發現,中國和日本是全球及區域增加值的主要供給國,而韓國是主要需求國,且中國的總體中心地位明顯提高。中國對外應積極參與中日韓及其他區域經濟合作,對內支持企業自主創新、加強生產性服務業和制造業深度融合。

[關鍵詞]中國;日本;韓國;增加值貿易合作;復雜網絡中心性

[中圖分類號] F74 ? ? ? ? ? ? [文獻標識碼]A ? ? ? ? ? ? [文章編號] 2095-3283(2020)10-0030-06

China, Japan and South Korea's Participation in Value-added Trade Cooperation:

Comparison Based on Complex Network Methods

Ju Shan

(Yanshan College Shandong University of Finance and Economics, Jinan Shandong 250202)

Abstract: East Asia is an important region of the global value-added trade cooperation network. As the major node countries in the region, China, Japan, and South Korea position differently in global and regional value-added trade cooperation. This paper compares the centrality of China, Japan, and South Korea in the global and ASEAN + 3 value-added trade networks by using the measures of "centrality" of nodes in complex networks. It is found that China and Japan are the main suppliers in the global and regional value-added trade networks while South Korea is the main demand country, and China's overall central position has improved significantly. China should actively participate in regional economic cooperations, support domestic enterprises' independent innovation, and strengthen the deep integration of productive services and manufacturing.

Key Words: China; Japan; South Korea; Value-Added Trade Cooperation; Centrality of Complex Network

一、引言

在日益激烈的全球競爭和生產要素可跨國流動的條件下,企業逐漸將價值鏈按功能拆分為不同環節,并將各環節配置于其功能得以最有效發揮的地方。在這一過程中,東亞區域成為世界范圍內最重要的加工制造基地。“東亞生產網絡”是20世紀90年代以來在東亞地區呈現、以生產工序分工為基礎的產品內分工模式,最初只起源于東亞的個別國家,重心很快轉移到東盟區域,而后轉移到中國,由此形成了一個完整的區域生產網絡。[1]東亞區域生產網絡在當今全球價值鏈合作中扮演著重要角色,而中日韓三國作為“東亞生產網絡”中的重要節點和支柱,參與增加值貿易合作的地位及演變歷程各不相同。

中日韓參與增加值貿易合作的比較問題,在現有文獻中已經受到學者們的關注:李大偉(2015)[2]從聯合國BEC分類方法出發,將制造品分為資本品、中間產品和消費品3大類及18個小類,進而測算中日韓三國在整體價值鏈中處于哪類商品的生產環節,結合專利、品牌等指標分析發現,中國在高附加值中間產品生產環節與日韓的差距在縮小,但在研發、營銷環節差距仍較大。閆云鳳(2015)[3]基于WIOD(2013)數據庫測算的1995—2011年中日韓三國總體進出口增加值在全球中占比顯示,中國的增加值進出口地位逐漸上升、日本下降而韓國穩定。任永磊(2017)[4]基于WIOD(2013)數據庫測算了1995—2011年中日韓制造業增加值出口,發現與日韓相比,中國制造業最終產品出口的國內增加值比重最大但呈下降趨勢,中間產品出口國內增加值比重最大的為日本,其次分別為韓國和中國。蔡偉宏、李惠娟(2017)[5]利用WIOD(2013)數據庫中相關數據測算了中日韓三國服務貿易在東亞生產網絡中的全球價值鏈(Global Value Chains,簡稱GVC)參與度指數和GVC地位指數,發現中國服務貿易特別是高技術密集度的服務貿易融入東亞生產網絡程度低于日韓。閆云鳳(2018)[6]運用WIOD(2016)數據測算了中日韓三國服務業2000—2014年的GVC地位指數、GVC參與度指數和增加值RCA指數并進行比較,結果表明日本和中國服務業整體的GVC地位相對較高,具有增加值顯性比較優勢,但韓國服務業GVC參與度超過中日兩國。

復雜系統是由相互作用的眾多子系統組成,復雜網絡方法是將子系統抽象成節點、把子系統之間的作用關系抽象成連接節點的邊,通過各種拓撲特征的測算研究子系統間關系的方法。隨著復雜網絡方法在各領域的推廣,學者們也嘗試將其應用到增加值貿易合作的分析中。Zhu等(2015)[7]首次通過刻畫WIOD(2013)數據庫中產業的價值樹展現各國產業之間的增加值聯系,并以產業價值樹為基礎測度了各產業的重要性。Amador和Cabral(2016)[8]以WIOD(2016)數據庫中的國家為節點、國家間的增加值聯系為邊構建了全球增加值貿易網絡,并計算了該網絡主要的拓撲特征。國內學者也運用復雜網絡方法研究了全球及“一帶一路”沿線國家和地區間增加值貿易關系及其影響因素,而將該方法應用于東北亞貿易關系研究的文獻目前僅限于總值貿易層面(梁經偉、文淑惠、李彥,2019[9];趙昌平、徐曉江,2019[10])。

因而,在現有研究基礎上,基于WIOD(2016)、OECD-ICIO(2018)(因 WIOD(2016)數據庫中的43個國家和地區創造的GDP占同期世界GDP總值的80%以上,因此該數據庫對于觀察全球增加值貿易關系具有較強的代表性。而OECD-ICIO (2018)則是包含東盟“10+3”區域合作國家最多的數據庫,13國中除緬甸、柬埔寨、老撾三國以外的10國都涵蓋,而緬甸、柬埔寨、老撾三國參與全球和區域增加值合作程度都很低,因而OECD-ICIO (2018)數據庫對于研究東盟“10+3”區域增加值貿易關系具有較強的代表性,主要投入產出數據庫的數據、借助復雜網絡里的節點“中心性”測度方法從國家層面比較中日韓三國在全球及區域增加值貿易合作中的地位。邊際貢獻包括兩方面:第一,嘗試運用復雜網絡方法、從系統性視角觀察中日韓三國參與增加值貿易合作的地位;第二,國家層面,既比較三國在全球增加值貿易網絡、也對比三國在東盟“10+3”區域增加值貿易網絡里的中心地位。

二、增加值貿易網絡構建和國家及地區重要性測度方法

(一)國家和地區為節點的增加值貿易網絡構建方法

借鑒Amador和Cabral(2016)[8]的方法,本文在國家和地區層面構建有向無權全球增加值貿易網絡,邊的方向根據下式(1)確定:

(1)

式(1)中,, FVApq是q國總出口中p國創造的增加值,EXq是q國的總出口,N×N階鄰接矩陣AM=[apq]是全球增加值貿易網絡國家和地區之間的增加值關系。FVApq的計算如下式(2):

(2)

其中,cp為p國和地區的增加值系數向量(增加值系數即國家p每單位總產出創造的增加值;N表示國家數,M表示行業數,cp即1×NM階向量),Lpq為全球里昂惕夫逆矩陣的非對角線塊,eq為q國總出口向量。

(二)國家和地區為節點的增加值貿易網絡“中心性”測度

1.度數值。在網絡中,νi節點的鄰邊數目ki稱為該節點的度,節點νi的度值代表與其直接相連接的節點數目,度越大的節點越重要。對于一個有向網絡,節點νi的度數值還可以按方向分為出度值和入度值。

2.度中心性。有向網絡的度中心性包括出度和入度中心性,對于包含N個節點的有向網絡,某節點最大可能的出度或入度為(N-1),若節點νi的出度和入度中心性分別以CDout和CDin表示,kiout和kiin為節點的出度和入度,則:

(3)

(4)

3.接近度中心性。有向網絡的接近度中心性包括出接近度和入接近度中心性,分別以該節點到達其他節點或其他節點到達該節點的最短路徑之和的倒數乘以其他節點個數來計算。節點νi的出接近度中心性和入接近度中心性分別以CCout和CCin表示,其中dij為最短路徑的邊數即網絡中兩節點νi和νj之間經歷邊數最少的一條路徑的邊數,則:

(5)

(6)

三、中日韓參與全球及東盟“10+3”增加值貿易合作比較

(一)全球及東盟“10+3”增加值貿易網絡包含的國家

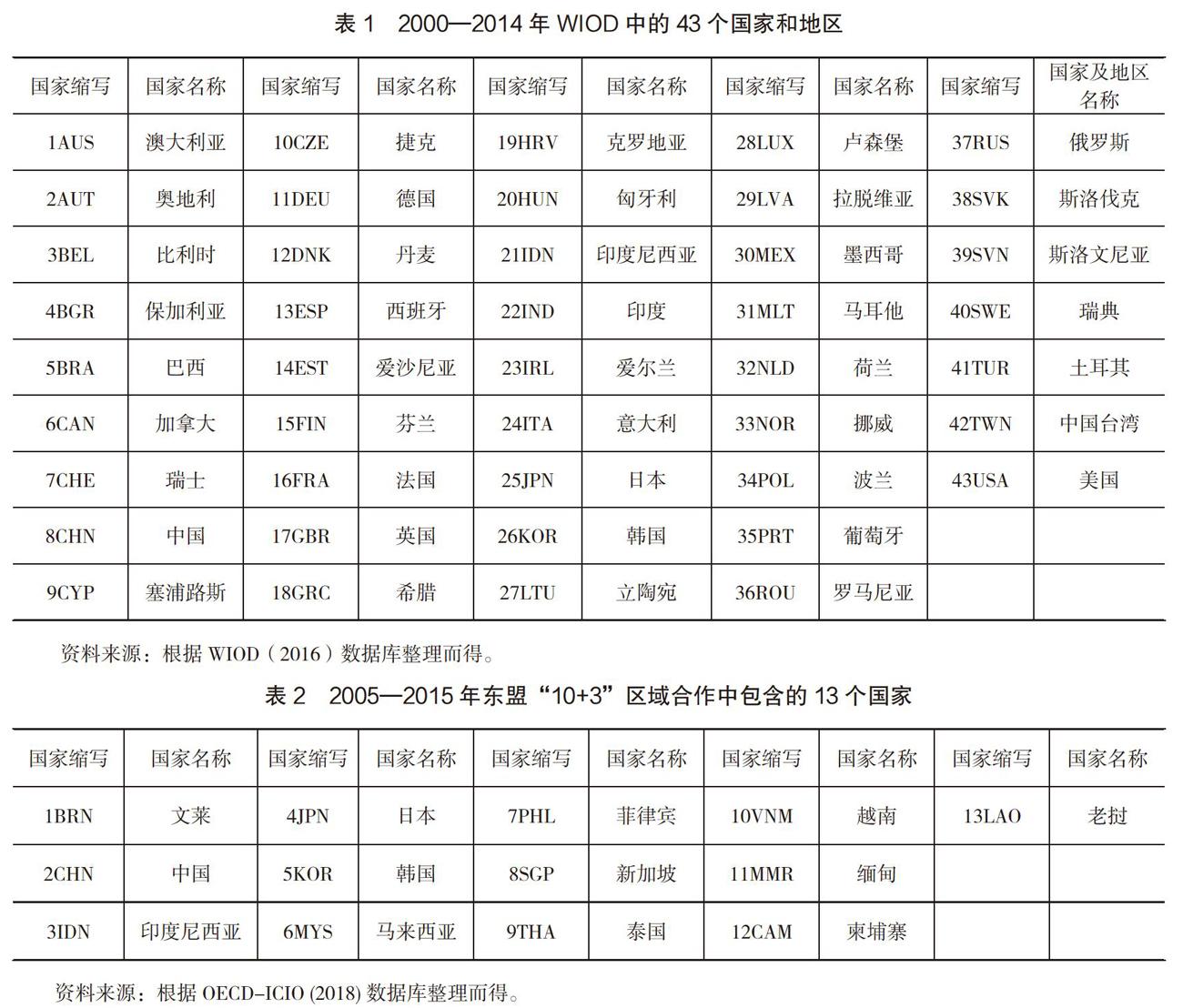

全球及東盟“10+3”增加值貿易網絡的節點分別選取WIOD(2016)中具有代表性的43個國家及地區和OECD-ICIO(2018)中的13個國家,分別見表1和表2。

(二)全球及東盟“10+3”增加值貿易網絡圖

根據式(1)構建起全球及東盟“10+3”增加值貿易網絡后,使用Cytoscape3.7.1畫出每年網絡圖。限于篇幅,圖1只展示全球及東盟“10+3”增加值貿易網絡在樣本期開始和結束年份(全球增加值貿易網絡的樣本期為2000—2014年,東盟“10+3”增加值貿易網絡的樣本期為2005—2015年)的網絡圖,圖中圓圈越大,代表節點國家及地區入度和出度之和越大,即該節點國家的總出口中使用網絡中較多個其他國家提供的增加值或(和)為網絡中較多個其他國家和地區的總出口生產提供增加值。因而一定程度上,圓圈越大的國家及地區在網絡中越重要。圖1中(1)和(2)分別為2000年和2014年全球增加值貿易網絡圖,可以看出與樣本期的第一年相比、樣本期最后一年,中國的度值明顯增大,日、韓變化不明顯。(3)和(4)分別為2005年和2015年東盟“10+3”區域增加值貿易網絡圖,中日韓三國度值都有增加,中國變化最明顯。

(三)中日韓在全球增加值網絡中的中心性比較

1.度值

在全球增加值貿易網絡中,一國的出度值代表了網絡中有多少國家的總出口生產使用該國提供的增加值超過了門檻值,而入度值則表示網絡中多少其他國家向該國總出口的生產提供的增加值超過門檻值。表3顯示,中國的出度值在2000—2014年期間上升趨勢明顯,樣本期內最小和最大值分別為3和37,2006年開始高于日本成為三國中出度值最高的國家,直至2014年樣本期末一直顯著高于日本和韓國;日本的出度值呈下降趨勢,2005年以前在三國中一直最高,樣本期內日本出度值最高是2000年時的17,而最低值出現在2014年為5;韓國的出度值在三國中最小且比較穩定,樣本期內最小為2、最大為6。入度值方面,樣本期內日本在三國中最低,在1和4之間變化;2008年以前中國和韓國的入度值比較接近,2008—2014年韓國一直略高于中國。總度值方面,2000—2004年間從高至低依次為日本、中國和韓國,2005—2014年中國始終高于日本和韓國,而日韓兩國則較為接近。綜上,從度值的變化看,中國在網絡中的重要性明顯提高,特別是作為增加值供給國即中間產品供給國的地位顯著提升;日本作為增加值供給國的地位趨于下降;三國中,韓國在全球增加值貿易網絡中相對以進口使用增加值為主。

2.度中心性

本文構建的有向網絡中某節點的出度和入度中心性分別代表該節點國家對網絡其他國家總出口所用增加值的供給方面,以及該節點國家總出口價值中對網絡其他國家增加值的使用方面的中心程度。

圖2顯示,出度中心性方面,中國和韓國在樣本期呈上升趨勢而日本呈下降趨勢。2005年以前,日本的出度中心性值在三國中最高,而2006—2014年,中國的出度中心性值在三國中始終最高,韓國在樣本期內幾乎一直最低。樣本期內中日韓三國的出度中心性值最高分別為0.88、0.40和0.14,最低分別為0.07、0.12和0.05。2006年以來,在三國中,中國向最多數量的其他國家出口生產提供增加值,意味著中國向越來越多的國家提供中間品。入度中心性來看,中國的入度中心性值趨于下降而日本和韓國趨于上升;樣本期內韓國在三國中入度中心性值相對最高,其次為中國,日本最低。韓國的入度中心性值最高為0.17,中國和日本最高分別為0.12和0.10;韓國入度中心性值最低為0.10,中國和日本分別為0.07和0.02。可見,韓國總出口價值中包含的外國增加值的來源國數量在三國中是最多的。

3.接近度中心性

對于本文的增加值貿易有向網絡,接近度中心性數值越大表明節點v_i和其他節點互相越容易建立增加值貿易關系,即節點v_i越居于網絡中心。出接近度中心性值上,韓國一直是三國中較低的,日本在2006年前始終高于中國,但2006—2014年間,中國顯著高于日本;中國和韓國的出接近度中心性值呈上升趨勢而日本呈緩慢下降之勢。入接近度中心性值上,韓國在三國中較高、特別是2008年之后始終顯著高于中國和日本,整個樣本期內日本的入接近度中心性值在三國中始終最低,中國居于日韓之間;日本和中國上升趨勢明顯、韓國較為穩定總體微弱上升。

(四)中日韓在東盟“10+3”區域增加值貿易網絡的中心性比較

1.度值

由表4可以發現,在東盟“10+3”區域增加值貿易網絡中,中國和日本的出度值較高,兩國最高時都達到8(共包含10國的該網絡,每個節點的出度值最高為9),可見中國和日本是該區域網絡增加值的主要供給國,其中中國呈緩慢上升之勢、日本較為穩定;韓國低于中日兩國,11年間非5即4。入度方面,中日韓三國的入度值均不高,韓國在三國中相對較高,在每個節點入度值最高為9的情況下,三國中韓國入度值最高時為3、而中國最高為2、日本為1,日本有五年為0、中國有一年為0。總度值來看,中日兩國非常接近,都略高于韓國。在東盟“10+3”這一區域價值鏈網絡中,中國和日本是中間產品的主要供應國,三國均不是中間產品的主要進口國,相對而言韓國在三國中進口中間產品較多。

2.度中心性

圖4顯示,在東盟“10+3”區域增加值貿易網絡中,韓國的出度中心性值在2005—2015年間一直低于中國和日本,2013年以前,日本始終高于中國,2013—2015年間中國高于日本,中日兩國出度中心性值差距不大。入度中心性值方面,三國相對從高至低依次為韓國、中國和日本,中國下降趨勢明顯。韓國的出度中心性值在2005—2015年間一直低于中國和日本,2013年以前,日本始終高于中國,2013—2015年間中國高于日本,中日兩國出度中心性值差距不大。入度中心性值方面,三國相對從高至低依次為韓國、中國和日本,中國下降趨勢明顯。

3.接近度中心性

圖5顯示,在東盟10+3區域增加值貿易網絡中,出接近度中心性方面,韓國在樣本期始終低于中日兩國,2013—2015年中國超過日本,其他年份均略低于日本。入接近度中心性方面,三國相對從高至低依次為韓國、中國和日本,中國下降趨勢明顯。

四、結論及對策

(一)主要結論

本文運用復雜網絡節點“中心性”測算方法,以WIOD(2016)、OECD-ICIO(2018)等國家和地區間投入產出數據庫為基礎,從國家層面比較了中日韓三國在全球以及東盟“10+3”增加值貿易網絡里的中心地位,主要結論包括:

第一,在全球增加值貿易網絡里,2000—2014年的樣本期內中國的總度值、出度值、出度中心性值和出接近度中心性值均明顯上升,2006年以后,中國的上述各項值超過日本成為三國中最高,韓國在三國中一直最低;而韓國的入度值、入度中心性值和入接近度中心性值在三國中一直最高,其次是中國和日本。可見,中國在全球增加值貿易網絡里的總體中心地位明顯提高,2006年以來,中國在三國中一直是向網絡其他國家和地區總出口提供增加值最多的國家;而樣本期內韓國總出口中對網絡里其他國家和地區增加值的進口使用是三國中最多的,日本最少、中國居于韓國和日本之間。

第二,在東盟“10+3”區域增加值貿易網絡里,2005—2015年的樣本期內中國和日本的總度值、出度值、出度中心性值和出接近度中心性值較為接近、均高于韓國,其中中國的出度中心性值和出接近度中心性值2013年后略高于日本;而中日韓三國的入度值均不高,相對而言,韓國最高,入度中心性值和入接近度中心性值從高至低依次為韓國、中國和日本。因而,中國和日本在東盟“10+3”區域增加值貿易網絡里仍是向區域網絡其他國家總出口提供增加值較多的國家,而韓國總出口生產對區域網絡里其他國家增加值的進口使用相對中國和日本較多。

(二)對策建議

進入21世紀以來,中國依托勞動力優勢和對外開放政策,通過嵌入東亞生產網絡在全球增加值貿易合作中的地位顯著提高,[11] [12]在全球以及東盟10+3區域增加值貿易網絡中與日本一樣,已經成為增加值的主要供給國。在當今“逆全球化”、世界經濟復蘇不確定性較強的世界經濟環境中,中國要在繼續開放的政策下實現在全球及區域增加值合作中地位“質”的飛躍,還需在以下幾方面加強:

首先,積極參與中日韓及其他區域經濟合作。在當前全球一體化推進遇阻的環境下,中國應積極推動中日韓區域經濟合作水平的提高,2019年12月27日,第八次中日韓領導人會議上,三國同意在區域全面經濟伙伴關系協定(RCEP)談判成果的基礎上,加快中日韓自貿協定談判,力爭達成全面、高質量、互惠且具有自身價值的自貿協定。除中日韓自貿協定之外,中國也應重視東盟“10+3”、中國-東盟等其他區域經濟合作的開展和推進。目前,亞太地區出現多極化格局、東盟是重塑未來亞太秩序的一支重要力量,東盟十國形成的東盟共同體是亞洲第三大和全球第七大經濟體,過去十幾年年均經濟增長約5%,與東盟維持良好的經濟合作是維持亞太區域經濟可持續發展的必然選擇。而與“一帶一路”沿線國家開展廣泛且多種形式的經濟合作,可以擴大市場,有利于國內出口企業實現規模經濟,從而降低成本、提高在全球和區域增加值貿易合作中的競爭力和地位[13]。

其次,通過各種方式支持企業自主創新。改革開放40多年來,我國以技術引進為主,然而近年中興、華為等企業遇到的國外技術制裁再次說明,技術引進的同時,我國企業應加強自主創新。基礎科學對于創新具有關鍵的支撐作用,但其需要大量的資金投入、見效慢,需要政府更加重視教育改革,鼓勵企業在加強與高校、科研院所合作的同時,根據自身條件堅持開放創新、在全球范圍整合創新資源。[14]企業類型方面,除國有企業外,更應加強對民營企業創新的支持。國有企業由于更容易吸引人才、融資能力強等原因,在創新資源上具有較大優勢。政府需要在融資、人才等制度政策上支持民營企業,各級政府在組織科技項目、人才引進時平等對待不同所有制企業,鼓勵民營企業獨立或聯合承擔國家各類科研項目、參與國家重大科技項目攻關,通過技術改造的實施轉化創新成果。

最后,加強生產性服務業和制造業深度融合。制造業是當今世界大國核心競爭力和綜合國力的體現,英、美等國家制造業“空心化”的負面影響在金融危機后凸顯,而德國依靠高質量的制造業在世界經濟和全球價值鏈中保持著強大的競爭力和中心地位,因而我國應重視制造業特別是高端制造業的持續發展。而生產性服務業與制造業之間存在互動影響,可以協同發展。政府通過促進交通運輸、城市金融、科學技術、商務服務等生產性服務業有效集聚,可以降低各種服務的成本,加快資源和各種生產要素的流動、提高它們在不同區域的配置效率,[15]進而更好地服務制造業、促進制造業向全球價值鏈高端攀升。

[參考文獻]

[1] Ernst,Dieter.From partial to systemic globalization: International production networks in the electronics industry [J]. Berkeley Roundtable on the International Economy, University of California at Berkeley, Working Paper,1997,98.

[2]李大偉.中日韓產業在全球價值鏈中的位勢比較[J].宏觀經濟管理,2015(4):86-89.

[3]閆云鳳.中日韓在全球價值鏈中的地位和作用——基于貿易增加值的測度與比較[J].世界經濟研究,2015(1):74-80.

[4]任永磊.中日韓制造業在全球價值鏈的地位和分工程度比較分析[J].未來與發展,2017(2):38-44.

[5]蔡偉宏,李惠娟.中、日、韓服務貿易的東亞分工地位比較——基于增加值貿易的視角[J].經濟經緯,2017(5):75-80.

[6]閆云鳳.中日韓服務業在全球價值鏈中的競爭力比較[J].現代日本經濟,2018(1):48-59.

[7] Zhu,Z.,Puliga,M.,Cerina,F.,Chessa,A.,Riccaboni,M. Global Value Trees [J]. PLoS ONE,2015,10(5):1-17.

[8] AmadorJ,Cabral S. Networks of Value-added Trade [J]. The World Economy, 2016, 40(7):1291-1313.

[9]梁經偉,文淑惠,李彥.東亞制造業生產網絡的變化特征研究——基于貿易網絡的分析視角[J].世界地理研究,2019(4):156-165.

[10]趙昌平,徐曉江.中日在RCEP貿易網絡中的影響力比較與對策研究[J].東北亞經濟研究,2019(5):88-101.

[11]宋勇超,徐東燕.全球價值鏈視角下中國加工貿易轉型升級路徑分析[J].對外經貿,2019(5):10-15.

[12]Taglioni D, Winkler D E. Making global value chains work for development[M].Trade and Development. Washington, D.C.: World Bank Group,2016(6):104-106.

[13]熊葦,汪晶晶,朱光輝.“一帶一路”倡議下東盟十國投資環境分析[J].對外經貿,2020(5):25-27.

[14]于國輝.國有企業創新發展的歷史經驗與優化路徑[J].現代國企研究,2019(6):88-93.

[15]喬彬,張蕊,雷春.高鐵效應、生產性服務業集聚與制造業升級[J].經濟評論,2019(6):80-96.

(責任編輯:張彤彤)