科技館服務質量評價模型構建探究

李曉潔

[摘?要]在回顧國內外相關文獻的基礎上,結合現階段科技館服務的基本特征,構建以用戶體驗為基礎、以科普教育為宗旨的科技館服務質量評價理論模型,提出科技館服務質量評價指標體系、指標權重與評分方法,以期為深化科技館服務質量評價研究提供理論參考和借鑒。

[關鍵詞]科技館?服務質量?評價模型?評價指標

[中圖分類號]G315

[文獻標識碼]A?[文章編號]1001-9596(2020)09-0050-06

科技館是推進我國科普服務現代化發展的中堅力量。隨著現代化信息技術的發展,科技館的基礎設施不斷完善,服務內容日益多元,服務過程不斷優化,這也對科技館科普教育作用的發揮產生了深刻影響。在此背景下,如何檢驗科技館的建設成效成為學界普遍關注的熱點問題。本研究基于用戶體驗視角,構建一套客觀、科學、系統的科技館服務質量評價模型,以期為后續研究奠定理論基礎與實踐參考。

一、概念模型和評價指標設計

(一)科技館服務質量概念模型的提出

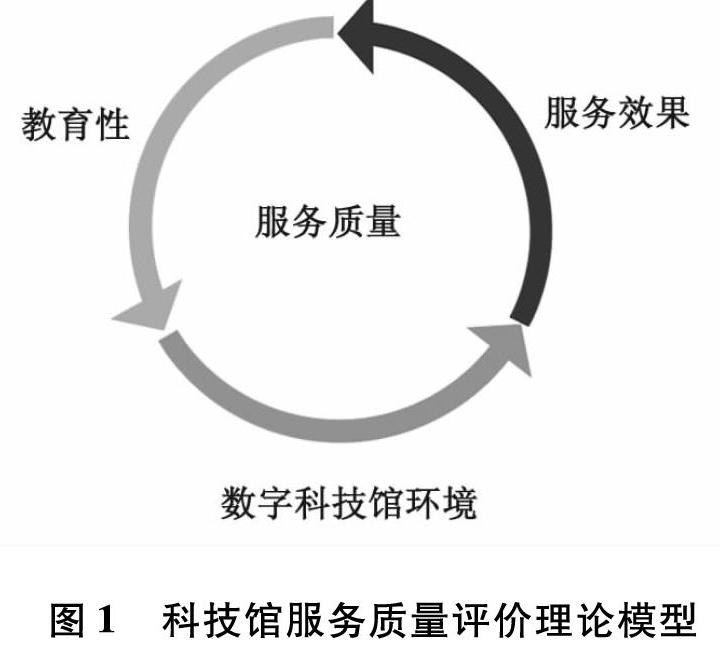

科技館服務內容的多樣性要求各個功能模塊通過有機結合,提供契合用戶需求的服務內容。因此,科技館服務質量受諸多因素的影響。Wang探討了科技館的多重社會角色,認為科技館具有教育與服務雙重屬性[1]。張屹等研究發現,服務效果、教育作用、情感性和環境特征能夠正向地、顯著地影響顧客的科普服務體驗,認為既應注重打造先進硬件環境,又需關注顧客群體特征,致力于滿足用戶個性化需求[2]。唐中河等認為,科技館服務質量提升的關鍵在于以用戶為中心,科技館服務質量評價指標體系既應契合科技館自身發展特征,也應當密切關注用戶群的特點,從整體視角開發定性與定量相結合的服務質量評價指標[3]。蔡文東等認為,科技館運行評估的核心在于其教育功能的實現程度,從展覽教育、科研產出、服務效能3個維度構建科技館運行評估指標[4]。基于以上文獻分析可知,從用戶體驗視角來看,服務質量的核心要素主要包括數字科技館環境、服務效果和教育性三大核心要素,各要素通過一定的作用機制,對科技館服務質量產生系統性影響。

1.數字科技館環境。美國研究圖書館協會首次檢驗了數字科技館環境對用戶體驗的作用機理,提出應基于用戶立場,將用戶體驗作為檢驗科技館資源建設與服務效果的核心指標。數字科技館環境是影響用戶體驗的直接因素,這里的數字科技館環境主要是指人文環境和科技環境。人文環境與科技館的基礎設施建設完善程度、工作人員業務能力等因素相關,科技環境與科技館的信息化建設等因素密切相關。

2.服務效果。服務效果是被服務的對象(需求方)對評價客體(供給方)所提供的各類服務所作的綜合性考評,是被服務對象對科技館平臺體驗、資源配置的一種主觀感受。結合現階段科技館的發展特征,用戶對科技館服務效果的評價主要來自于期望值與實際獲取值之間的差額。影響服務效果的因素是多維的,難以用一個指標進行刻畫,需要構建綜合評價體系,并通過設計評價量表等方式表征難以量化的主觀性評價[5]。用戶對科技館服務效果的評價可能受服務體驗過程的影響,如平臺的響應速程度、基礎設施的操作便利程度、外觀環境等。

3.教育性。教育性是指用戶在接受科技館服務的過程中潛移默化體驗到的,能夠對用戶的世界觀、人生觀和價值觀產生深遠而持久影響的科普教育效果。教育性是一個主觀評價與客觀影響相結合的綜合性評價指標,不僅受用戶自身學習動機、學習體驗的影響,還受科技館科普教育成效及與之相對應的社會效益的影響。教育性維度主要測度用戶在科技館舉辦的各類科普活動中所體驗到的學習經歷以及對各類科普活動的感知情況。

綜合以上分析,本文構建科技館服務質量評價理論模型,如圖1所示。科技館服務質量評價理論模型由數字科技館環境、服務效果和教育性三大核心要素組成,要素之間互相影響、相互作用、循環相關。第一,數字科技館環境的完善度將直接影響教育性。操作便捷、人性化的硬件設施為用戶提供了更便捷、易于接受科普教育的平臺,能夠使用戶獲得良好的學習體驗,進而提升科普活動的教育性體驗,如部分科技館引入AR平臺,在組織科普活動時為用戶提供更加直觀、形象、生動的體驗感受,大大提升了服務質量,鞏固了科普活動的教育效應。第二,教育性功能效果間接影響數字科技館環境。科技館教育功能的提升,能夠營造一個良好的文化氛圍,進而利于數字科技館人文環境的提升,如通過營造一個開放、包容、多元的文化教育氛圍,能顯著提高用戶對科普活動的參與度,從而使數字科技館環境實現優化。第三,服務效果也將影響教育性。良好的服務能實現用戶與科技館之間的良性互動,維系相對和諧、穩定的關系,從而使兩者相互促進,實現正和博弈。服務水平較高的科技館能實現自身經營價值觀的傳遞,對用戶將產生潛移默化的教育作用。

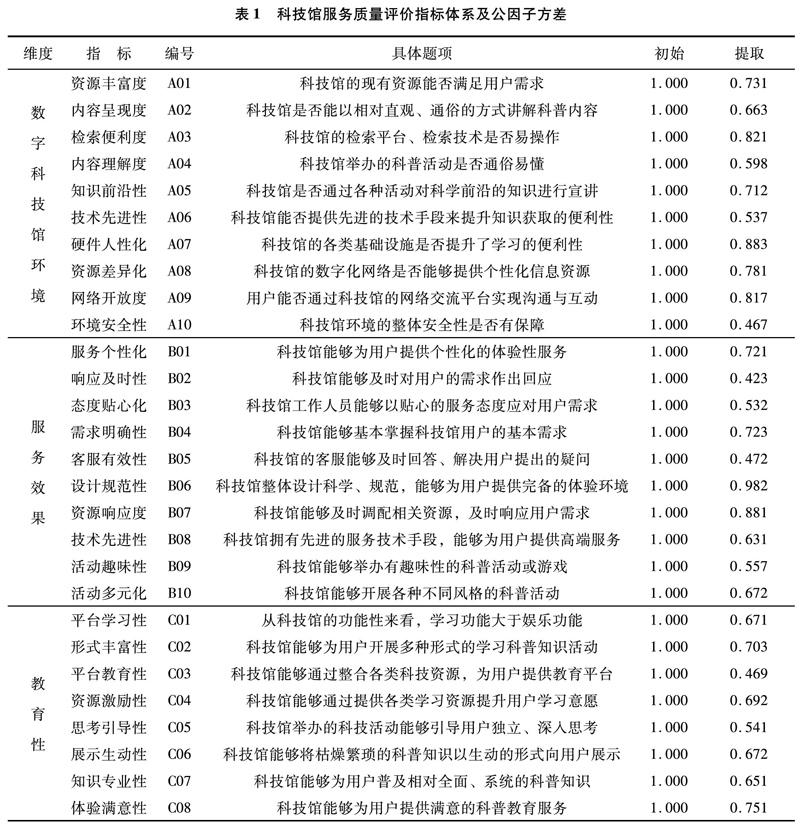

(二)科技館服務質量評價指標體系構建

基于以上理論模型,結合筆者工作經驗,設計科技館服務質量評價指標體系,并通過訪談、專家咨詢等方式對指標進行了篩選和完善。首先,向科技館服務質量評價領域的專家學者咨詢,對上述理論模型的適用性和科學性進行了探討,結合專家意見設計初步的評價指標體系;其次,組織科技館領域的管理人員召開咨詢會,邀請工作人員結合自身經驗對初步形成的指標體系進行可行性分析,對指標體系中不符合現實情況的題項進行調整,對指標體系進行完善;最后,對科技館服務質量評價指標體系中的具體指標進行精練和篩選,形成了包括數字科技館環境、教育性、服務質量等3個一級維度,28個二級維度構成的科技館服務質量評價指標體系(見表1)。為方便數據收集與統計,對每一個二級指標進行編號,分別為A01~A10、B01~B10、C01~C08,每個二級指標對應一個具體的題項,并利用李克特5級量表(1~5分別表示“非常不符合”“不太符合”“一般符合”“比較符合”“非常符合”),

對各題項進行打分。

其中,“數字科技館環境”評價指標主要用來測評用戶對科技館的硬件環境以及文化氛圍的直觀感受,主要通過資源豐富度、內容呈現度、檢索便利度、內容理解度等指標進行綜合性測度。“服務效果”評價指標主要用來測度用戶對科技館服務的反饋,主要利用服務個性化、響應及時性、態度貼心化、需求明確性等10個維度來進行測量;“教育性”評價指標主要用來表征用戶在參與科技館舉辦的各類活動中所學到的各類科普知識,以及在此過程中不斷提升的自我修養,主要通過平臺學習性、形式豐富性、平臺教育性、資源激勵性等指標進行測度。

二、科技館服務質量評價指標體系修正

(一)數據來源

基于科技館服務質量評價指標體系,筆者設計了科技館服務質量調查問卷,采取線上與線下共同發放的形式,共發放問卷500份,回收479份,對無效問卷進行剔除后,剩余有效問卷471份,有效問卷回收率為94.2%。

(二)探索性因子分析

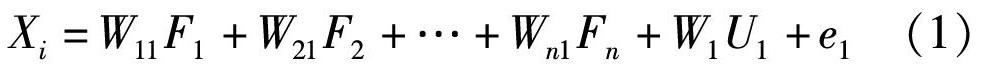

為進一步優化科技館服務質量評價指標體系,本文引入探索性因子分析法進一步明晰科技館服務質量評價理論模型評價指標的公因子數目(維度),如式(1)所示:

(三)評價指標修正

探索性因子分析結果的解釋總方差情況如表2所示,旋轉后共提取了4個主成分,能夠解釋69.485%的方差變異。

本文采用方差最大法對因子載荷矩陣實施正交旋轉,從而使因子命名能夠最大程度解釋變異。指定按第一因子載荷降序的順序輸出旋轉后的因子載荷矩陣,旋轉在7次迭代后收斂并輸出成分得分系數矩陣。在充分考慮各個題項內容與科技館服務質量相關性的基礎上,將4個因子分別命名為“服務效果”“教育性”“情感性”和“數字科技館環境”。

其中因子1包含的資源豐富度、內容呈現度、檢索便利度、知識前沿性、技術先進性、硬件人性化和網絡開放度等7個指標,反映了科技館的綜合性配置,將其命名為“數字科技館環境”;因子2包含的服務個性化、設計規范性、資源響應度、技術先進性、活動趣味性、活動多元化等6個指標,反映了科技館的服務水平和服務成效,將其命名為“服務效果”;因子3包括平臺學習性、形式豐富性、思考引導性、展示生動性、知識專業性、體驗滿意性等6個指標,主要反映了科技館的教育水平與科普效果,將其命名為“教育性”;因子4包括內容理解度、資源差異化、態度貼心化、需求明確性、資源激勵性等5個指標,反映了科技館所應有的情感性服務環境,故將其命名為“情感性”。

三、指標體系的有效性檢驗

調整后的科技館服務質量評價指標體系解釋了各個指標(分別為A01、A02、A03、A05、A06、A07、A09;B01、B06、B07、B08、B09、B10;C01、C02、C05、C06、C07、C08;A04、A08、B03、B04、C04)對科技館服務質量的影響,但修正后的評價指標的合理性尚未可知,有必要進行有效性檢驗。基于此,本文引入SEM模型,進一步對樣本數據進行CFA分析,常用模型擬合指數計算結果,如表3所示。

由表3可知,數字科技館服務質量評價模型能夠基本擬合樣本數據,表明本研究設計的數字科技館服務質量評價指標體系能夠獲得實證數據的支持,也表明指標具有一定的現實意義,可以為實踐提供一定的指導。

四、提升科技館服務質量的對策

(一)高度重視數字科技館環境建設

密切關注用戶需求,充分利用科技館現有資源,提升科普宣講的直觀性與通俗性。進一步引進先進檢索技術,優化檢索平臺,提升用戶

獲取知識的便利性。定期開展科學前沿宣講活動,為科技館營造先進的文化氛圍。搭建科技館網絡交流平臺,為用戶及時反饋意見提供平臺支撐。

(二)多渠道共同發力,提升服務效果

通過提升科技館整體設計的科學性和規范性,為用戶提供完備的體驗環境。合理調配相關資源,積極響應用戶需求,為用戶提供個性化的體驗性服務,提升服務質量。積極引入先進的服務技術手段,結合用戶需求開展特色科普活動或游戲。

(三)全面提升科技館服務的教育性功能

強化科技館的學習、教育功能性,為用戶開展多種形式的學習科普知識活動,引導用戶獨立、深入思考。創新教育方式,密切結合用戶需求,生動、簡潔地向用戶展示科普知識,完善科普教育機制。

(四)強化科技館情感性功能

在舉辦科普活動前,首先對宣講內容進行梳理,使之簡化、通俗,進一步完善數字化網絡體系,為用戶提供個性化信息資源。加大員工培訓力度,提升員工服務水平,為用戶提供貼心、精細的服務。

參考文獻

[1]Wang S.Discussion on the Social Role of Science and Technology Museum under Service Sciences Theory[J].Mobile Adhoc and Sensor Systems,2011(4):1-4.

[2]張屹,唐中河,朱玲敏,等.數字科技館服務質量評價模型構建及應用——基于中國數字科技館的實證研究[J].科普研究,2019,14(3):26-35.

[3]唐中河,張屹,聶海林,等.數字科技館及相關領域服務質量評價研究綜述[J].科學教育與博物館,2019(2):110-117.

[4]蔡文東,王美力,齊欣,等.科技館評估指標體系研究[J].自然科學博物館研究,2020,5(3):61-70.

[5]王宇明.基于SERVQUAL模型下科技館研學旅行活動的探索與實施路徑——以揚州科技館主題研學旅行活動為例[J].科學教育與博物館,2019,5(6):445-450.