對外漢語初級教材地理建筑類文化生詞比較

——以《新實用漢語2》和《漢語教程2》為例

代阿鑫

(華南師范大學 國際文化學院,廣東 廣州510631)

在對外漢語教學中,教材是重要的載體,詞匯是教材的主線,許多教學內容通過詞匯進行拓展和延伸。文化類生詞是向外國學生傳播中華文化的很好切入口,使學生在潛移默化中了解中國的風土人情。為深入了解對外漢語教材文化詞匯的編排現狀,本文將對初級教材《新實用漢語2》和《漢語教程2》進行考察,選取兩本教材中占有很大比重的地理建筑類生詞進行比較分析。

一、《新實用漢語2》和《漢語教程2》簡介

《新實用漢語》由劉珣主編,是北京語言大學出版社出版的一套對外漢語綜合課使用教材[1]。全書有六冊,共70篇課文,其中第二冊為初級階段教材(下文簡稱《新實用漢語2》),共12篇課文,使用對象大多是母語非漢語的初級階段成年學習者。

《漢語教程》由楊寄洲主編,北京語言大學出版社出版,這套教材是近年來國內各大高校普遍使用的一套綜合課教材[1],也有六冊,共76篇課文,其中第二冊(下文簡稱《漢語教程2》)20篇課文,適用對象是初級階段的外國留學生,在教材內容選取上更加貼近生活實際,內容完整、選材多樣,課后知識點及習題設置比較充實。

這兩本教材經過了國內眾多專家、學者的審閱,應用范圍廣闊。選取兩本教材進行比較可以更好地發現其中的優點和不足。其次,這兩本教材都屬于初級階段的教材,針對母語非漢語的成年留學生,在兩本教材的受眾群體相同的情況下,使橫向比較有了相同的起點。與此同時,再對兩本教材的具體內容進行比較,增加比較的深度和廣度。

二、地理建筑類文化生詞在兩本教材中的分布對比

(一)《新實用漢語2》和《漢語教程2》中出現的地理建筑類詞語統計

根據相關統計,《新實用漢語2》中,生詞總量為692個,其中文化詞匯29個,占生詞總量的4.2%[2]。在這29個文化詞語中,地理建筑類生詞出現了8個,分別是兵馬俑、西安、王府井、長安大戲院、長城、建國門、泰山、茶樓,占文化生詞總量的27.6%。

《漢語教程》第二冊分為上冊和下冊,上冊共收錄生詞394個,其中文化類生詞35個,占上冊生詞總量的8.9%,地理建筑類生詞出現了6個,分別是長城、故宮、頤和園、泰山、敦煌、黃河,占文化詞語總量的17.1%。下冊共有生詞392個,其中文化詞匯43個,占下冊生詞總量的11.0%%,地理建筑類生詞出現了4個,分別是四合院、兵馬俑、長江、三峽,占文化生詞總量的9.3%。

(二)地理建筑類生詞在《新實用漢語2》和《漢語教程2》中的分布特點

1.在編排上呈現出分散和集中的特點。

在《新實用漢語2》中,這8個地理建筑類生詞分布比較分散,除了第十五課《她去上海了》出現了兵馬俑、西安、王府井三個地理建筑類生詞外,其余地理建筑類生詞也以不同的方式出現在不同的課文當中。比如“建國門”出現在第十八課《我聽懂了,可是記錯了》;“長安大戲院”出現在第二十二課《你看過越劇沒有》;“長城”“泰山”出現在第二十三課《我們爬上長城來了》,“茶樓”在第十六課的補充生詞部分出現。

在《漢語教程2》中,地理建筑類生詞則呈現集中分布的特點。比如上冊的6個地理建筑類生詞全部出現在第五課《我聽過鋼琴協奏曲〈黃河〉》,采取的是將一連串地理建筑詞語以一篇課文的形式呈現,而不是像《新實用漢語2》中以比較分散的形式出現在不同的課文內容中。在《漢語教程2》下冊中同樣出現了地理建筑類生詞集中分布的特點,除了“四合院”出現在第四十九課外,另外3個地理建筑類生詞“兵馬俑”“長江”“三峽”都出現在同一篇課文《寒假你打算去哪兒旅行》中。

2.兩本教材的地理建筑類生詞出現了不同程度的復現。

在對外漢語教學中,生詞在同一篇課文不同句子之間、不同說話人之間及不同說話內容之間的復現都有助于加深學生對生詞的學習。筆者對兩本教材的地理建筑類生詞的復現情況進行了統計,發現了如下一些特點:

第一,《新實用漢語2》地理建筑類生詞復現率較高,出現了跨課文復現。據統計,在《新實用漢語2》中,“兵馬俑”在同一篇課文出現了兩次,“西安”在同一篇課文中出現了三次,“泰山”和“長城”在同一篇課文復現了五次,而王府井、建國門的復現則是出現在不同課文中,比如“王府井”在十五課和十七課都有提及;“建國門”在第十八課和第二十二課都有提及。

[2]何國斌,吳春明.C++面向對象程序設計教學改革與實踐[J].西南師范大學學報(自然科學版),2016,41(11):189-193.

第二,《漢語教程2》的地理建筑類生詞的復現只在同一課文內部出現,其中地理建筑類生詞“四合院”在同一篇課文中復現了兩次,其余3個地理建筑類詞語都沒有出現復現的情況。

三、兩本教材有關地理建筑類生詞的選材對比

(一)選材話題及內容對比

在《新實用漢語2》中,筆者通過對出現地理建筑類生詞的課文進行分析,發現選擇的話題包含旅游、寄快遞、興趣愛好三個方面。比如在第十五課《她去上海了》出現的兵馬俑、西安、王府井這三個地理建筑類生詞,就是有關旅游的討論及出發前的購物準備地點,第十八課《我聽懂了,可是記錯了》出現的地理建筑類生詞“建國門”以寄快遞中涉及的郵寄地址呈現,第二十二課《你看過越劇沒有》中出現的地理建筑類生詞“長安大戲院”以聽戲的地點呈現。使課本中既增加了文化因素,又將地點類生詞的學習范圍擴大,不僅局限于旅游話題當中,還增加了課文選材的新穎性。“長城”“泰山”出現在第二十三課《我們爬上長城來了》,以談論興趣愛好展開,延伸到爬長城、爬泰山;“茶樓”在第十六課的補充閱讀部分通過介紹廣東茶樓出現,是對中華飲食文化的延伸和擴展。

在《漢語教程2》中,上冊出現的地理建筑類生詞全部集中在同一課,在選材上,主要圍繞“我V過……”的句型呈現一連串地理建筑類生詞。在《漢語教程》下冊中,涉及地理建筑類生詞的選材話題比較單一,主要包括談論自己家及寒假旅游兩個方面。比如第四十九課《前邊開過來一輛空車》出現的地理建筑類生詞“四合院”討論的內容是家住四合院的同學邀請好友來家里玩發生的一系列對話,第五十八課《寒假你打算去哪兒旅行》涉及的3個地理建筑類生詞“兵馬俑”“長江”“三峽”,談論的內容都是同學們打算去旅行的目的地。

通過對兩本教材的對比,可以發現《新實用漢語2》在設計地理建筑類生詞學習時,選材內容相比《漢語教程2》更寬廣,比如對于地理建筑類生詞“建國門”的設計是以郵寄中涉及的填寫快遞地址的方式呈現,此外還包括看戲的地址等,《漢語教程2》在設計地理建筑類生詞的出現場合時大多還是以學生們討論最多的,比如旅游類的話題呈現。但是兩者選材上還是有一些相似的地方,都出現了談論旅游的話題。可以說,有關地理建筑類生詞的選材還是以旅游類話題居多,與此同時可以增加一些其他方面的話題,使教材在融入文化因素的過程中更加有生活氣息。

(二)兩本教材共有的地理建筑類生詞的選材對比

通過對這兩本教材有關地理建筑類生詞的對比分析,發現“兵馬俑”“長城”這兩個地理建筑類詞語在兩本作對比的教材中都作為生詞出現,接下來將以這兩個生詞所在的課文進行對比分析。

1.共有地理建筑類生詞“兵馬俑”的選材對比分析。

2.共有地理建筑類生詞“長城”的對比分析。

在《新實用漢語2》和《漢語教程2》中,出現的另一個共有地理建筑類生詞是“長城”,在《新實用漢語2》中出現在課文第二十三課《我們爬上長城來了》,課文內容主要介紹同學們爬長城的經過。在《漢語教程2》上冊中,“長城”出現在課文第五課《我聽過鋼琴協奏曲〈黃河〉》,這一課包含了上冊出現的全部六個建筑類生詞,課文主要介紹同學們在中國的所見所聞。

四、兩本教材有關地理建筑類生詞的練習對比

(一)兩本教材練習題型的概況

《新實用漢語2》的練習題型包括熟讀下列詞語、句型替換、課堂活動、會話練習、看圖說話、交際練習六個部分[3]。《漢語教程2》的練習題型包括語音、替換、選詞填空(選詞語、詞組、復合趨向補語)、改錯、看圖說話、交際會話、綜合填空、閱讀理解八個部分。從題型設置來看,兩本教材都注重學生聽、說、讀、寫能力的培養,比如都有替換類、朗讀類、交際會話類的題型,但各有特點,《漢語教程2》的練習題型設置相對《新實用漢語2》要難,比如綜合填空題、閱讀理解等比較考查學生的綜合能力。從題型分類來看,兩本教材都可以分為聽說和讀寫兩大類練習題,《新實用漢語2》中聽說類練習包括課堂活動、看圖說話、交際練習;讀寫類練習包括熟讀下列詞語、句型替換和會話練習[4]。《漢語教程2》中聽說類練習包括語音、看圖說話、交際會話;讀寫類練習包括替換、選詞填空、改錯、綜合填空、閱讀理解[5]。

(二)兩本教材地理建筑類生詞聽說類練習題的對比

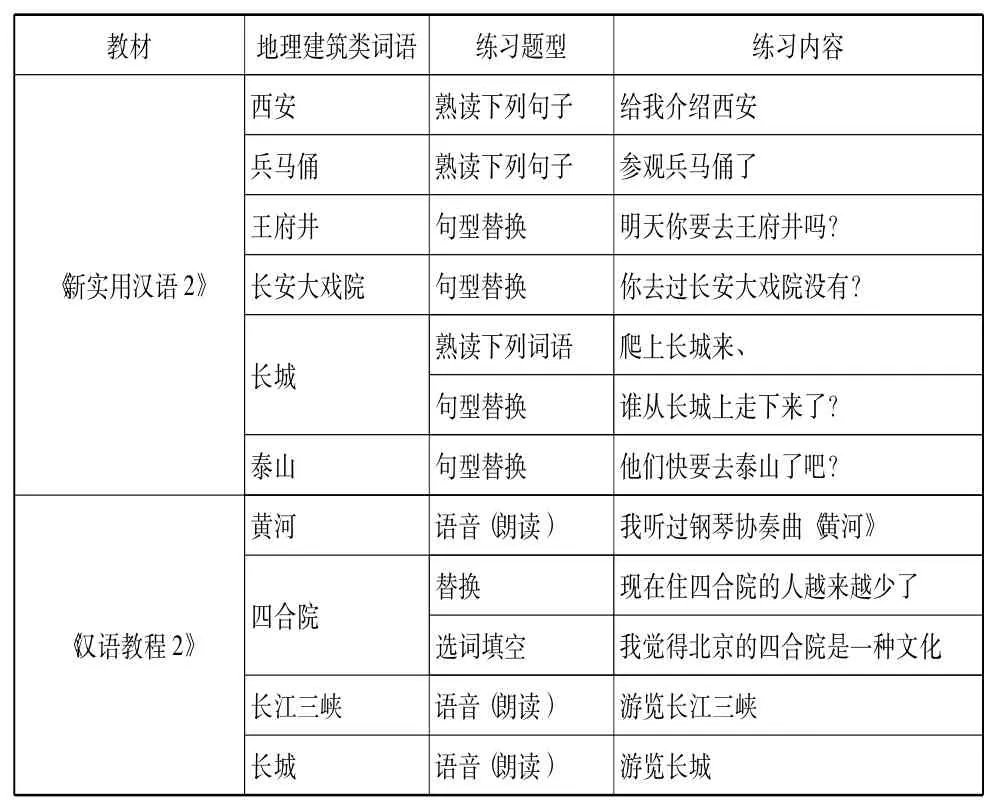

表1 本教材地理建筑類生詞聽說類練習題統計

根據表中統計可以看出,兩本教材有關地理建筑類生詞的練習題型一般集中于讀寫部分,比如朗讀句子、句型替換等。除此之外,還可以發現在《新實用漢語2》中,出現過的地理建筑類生詞都有相對應的練習,只有“建國門”和“茶樓”沒有涉及;在《漢語教程2》中,對于地理建筑類生詞的重視還不夠,全冊共十個地理建筑類生詞,但是在練習題中出現的僅有五個。這樣的原因可能和課文中地理建筑類生詞的過度集中有關,導致課后練習不能將所有地理建筑類生詞包含在內。

五、對外漢語教材中地理建筑類文化生詞的處理原則

(一)實用性原則

地理建筑類生詞其實在很多話題當中都涉及,而且生詞在同一篇課文不同句子之間或者在不同課文的復現都有助于加深學生對生詞的印象。因此,在一本教材的十多篇課文中,編者可以根據課文主題適當地將一些重要的地理建筑類生詞復現,比如打車去故宮或者去北京的王府井逛街,這時可以將這類生詞穿插到“打車”“逛街”這一類話題中。再比如點外賣或者寄快遞的時候需要地址,這些話題都是與學生們生活息息相關的,學起來比較輕松,符合當下年輕人的生活方式。

(二)系統性原則

地理建筑類文化生詞的選擇與編排可以按照地域化、區域化的特點呈現,使學生在學完這一系列生詞之后對這一地區的地標性建筑有所了解,同時滿足他們旅游的語言交際需求,進一步激發學生的學習動機。

(三)客觀性原則

客觀性原則是指我們在向外國學生呈現中華文化時要保持一顆平常心,從旁觀者的角度審視我們的文化,不能夾雜過多的主觀情緒,要潤物無聲、水到渠成。