3D打印技術在復雜軟組織腫瘤切除中的應用

聶遠,王東,程雯

(貴州省腫瘤醫院/貴州醫科大學附屬腫瘤醫院 骨科,貴州 貴陽 550004)

0 引言

軟組織腫瘤可發生于肢體、軀干、脊柱旁、腹膜后等部位,部分頸部、盆腹腔、脊柱旁復雜軟組織腫瘤巨大,且累及臨近椎管、椎體、重要血管神經、骨盆、重要器官等,手術切除難度大,并發癥多,手術時間長,出血量大,一旦處理不慎,可導致嚴重并發癥,甚至導致死亡。因此,為了達到精準切除腫瘤組織,為手術安全保駕護航,我們應用3D打印技術打印腫瘤及毗鄰主要骨骼、血管模型,為行軟組織腫瘤切除提供有效幫助,開辟新的思路,初步療效較滿意。

1 資料與方法

1.1 一般資料。2017年9月至2018年7月貴州省腫瘤醫院收治復雜軟組織腫瘤5例,其中3例位于頸部并累計椎管,2例位于盆腔。男4例,女1例,年齡21-42歲,平均31.6歲,多為青壯年。

1.2 方法

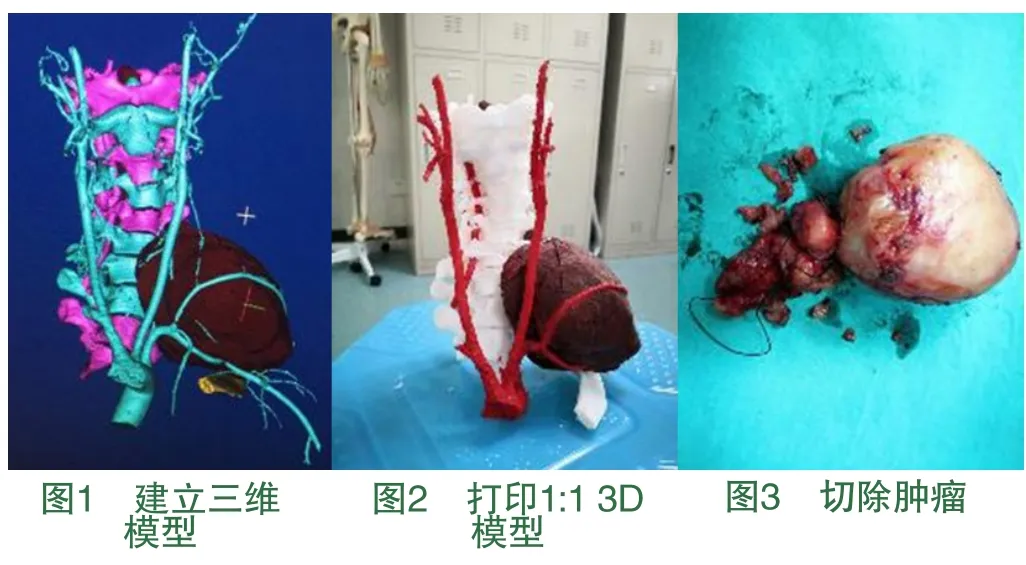

1.2.1 三維模型建立:術前行CT或MRI確定腫瘤部位,根據腫瘤部位確定是否需行3D打印模型輔助手術切除。確定病例后,予以東芝雙源80排CT行腫瘤部位CTA檢查,層厚0.5 mm,CT數據格式DICOM,之后將數據導入至平臺軟件E3D,行智能處理后,行三維模型建立。

1.2.2 3D打印模型:將已建立的三維模型導入3D打印機,利用打印機打印腫瘤及周圍重要骨骼、血管模型,打印機型號為ZLY-300C(武漢智壘),材料為聚乳酸PLA,顆粒直徑1.75 mm,打印時間23 g/h,打印模型與實際腫瘤比例為1:1。模型重量根據腫瘤大小及毗鄰部位結構而不同。

1.2.3 術前設計及術中應用:術前據3D打印模型,詳細設計個性化手術方案。根據腫瘤累及范圍,決定切除區域及重建方法。頸部腫瘤根據病灶與鎖骨位置,決定是否需行鎖骨離斷;根據腫瘤與椎管關系,決定椎板打開范圍,如椎板切除后不穩定,事先決定側塊/椎弓根置釘位置及長度及棒預彎程度及長度,并根據具體病例,確認手術入路及體位,必要時需取兩切口并更換體位。盆腔腫瘤根據病變累及情況,決定是否需行血管置換準備,如腫瘤巨大,術前可行腫瘤栓塞/腹主動脈球囊阻斷術。術前常規導尿,灌腸,深靜脈置管,備濃紅6-8單位,血漿600-800 mL。麻醉方式均選用靜脈復合全麻。術中根據腫瘤模型,分離保護腫瘤周圍重要血管神經神經,各方位立體觀察模型,利于術中方案的實施。

1.2.4 典型病例:患者男性,21歲,因“發現左頸部腫塊伴左上肢、雙下肢無力6+年”入院。6+年前患者無意中發現左頸部腫塊,無疼痛,表面皮膚無發紅、破潰、流膿、色素沉著,無畏寒、發熱、盜汗、咳嗽、咳痰,無涕中帶血,無呼吸困難,無聲音嘶啞等不適,伴左上肢及雙下肢乏力、活動受限,遂就診于貴州省某醫院行相關檢查(具體不詳),告知患者及患者家屬手術風險較大,患者及患者家屬因個人原因未予治療,自請出院。期間患者于當地私人診所口服“中草藥”及頸部外敷治療,自訴頸部腫塊較前無明顯變化,雙下肢肌力及活動較前改善,可自行行走。

專科查體:頸軟,氣管居中,頸靜脈無怒張,甲狀腺雙葉無腫大,左側頸部捫及一大小約15.0 cm×12.0 cm腫塊,質韌,邊界欠清,固定,壓痛,無明顯放射痛。頸椎反弓,胸椎向右側屈曲;無壓痛及叩痛,頸部活動受限;左上肢及雙下肢肌力IV級,肌張力高,活動受限,輕度肌肉萎縮。

輔查:頸部CT增強示:左側鎖骨上區巨大軟組織占位,神經源性腫瘤?

入院后積極完善相關檢查,行頸部CTA檢查,并將數據導入至平臺軟件E3D,行智能處理后,行三維模型建立(圖1)。導出STL文件,傳至打印機(圖2)。于2018年3月14日在麻醉下行前路頸部巨大腫瘤切除+頸總動靜脈探查分離、臂叢神經分離+鎖骨下動靜脈分離+鎖骨離斷+鋼板內固定+經后路頸4-7椎板切開+椎管內腫瘤切除、脊髓探查+釘棒內固定術。術中見腫瘤周圍血管神經分布情況及腫瘤大小與打印模型一致。術后標本提示腫瘤切除徹底(圖3)。

2 結果

3例頸部腫瘤病理均明確為神經鞘瘤。盆腔腫瘤一例為腫瘤復發,免疫組化明確為低度惡性纖維粘液樣肉瘤;另一例術前穿刺結果考慮為神經源性腫瘤。手術時間平均347.8 min,出血量平均3520 mL。與未行3D打印同類型類似手術相比,出血量稍減少,手術時間有所縮短。三例頸部腫瘤獲得囊內切除(腫瘤均于椎管內發出并凸向頸部,椎間孔處結扎或分離時腫瘤均破裂),一例盆腔腫瘤為大部分切除,一例盆腔腫瘤行包膜外切除。復查MRI或CT檢查提示3例頸部腫瘤、一例盆腔腫瘤切除徹底,一例盆腔腫瘤部分殘留。

3 討論

3D打印在骨腫瘤的應用較多,部分研究用于模型打印,利于手術設計,并指導術中手術切除。通過模型打印,對骨腫瘤立體結構及診斷分型有著重要幫助,并可縮短手術時間。[1-3]。另有大量研究用于模型打印同時予3D打印制作實體導板,術中行引導截骨,提高了手術的精確性,對某些惡性腫瘤的保肢起到了重要的保駕復航作用[4]。同時也有大量研究將3D打印個性化假體應用于腫瘤切除術后的重建,短期回訪結果提示該技術對腫瘤切除后缺損重建吻合度及穩定性較高,對比部分既往術中需切除的范圍有所縮小,且功能相比較更好[5-7]。

相比較于3D打印技術在骨腫瘤中如火如荼的發展,在軟組織腫瘤切除中,3D打印應用較少,文獻報道極少。這可能與復雜部位軟組織腫瘤發病率較低或者臨床醫師重視程度較差有關。從本組病例中,我們可以看到,與3D打印在骨腫瘤當中的應用類似,通過3D打印腫瘤模型,能為我們帶來更直觀的判斷,并可通過模型講解,讓患者及家屬更加理解手術的風險及復雜,便于術前有效溝通[8]。更為重要的是,通過模型的建立,我們可以在術前反復設計手術入路,設想術中可能遇到的各種困難局面,為患者的手術安全保駕復航。

同時,我們也看到,就目前的技術條件而言,我們只能打印腫瘤組織及毗鄰重要血管及骨骼,對神經的打印尚不能完成,這可能與我們采用的CT掃描后數據有關,后期期望能通過MRI掃描提取數據,便于神經打印。同時,應特別注意到,雖然我們術前行3D打印模型,但術前仍需仔細閱讀患者影像學資料,如軟組織腫瘤侵犯骨骼,3D打印標本中對骨侵犯情況顯示可能不足,這時需結合影像學檢查綜合評估,這對于年輕醫生尤為重要[9]。

另外,本組病例病例數較少,回訪時間較短,尚需通過大宗病例及長時間回訪,更進一步確定該方法的有效性及實用性,同時期望能在目前基礎上有所提高。