帕瑞昔布聯合唑來膦酸治療骨質疏松骨折的療效與安全性

楊少祥,史棟梁,任博文,張仲博

(河南省中醫院,河南 鄭州)

0 引言

骨質疏松骨折亦稱脆性骨折(fragility fracture) 常受到輕微外力或通常不會引起骨折的外力時發生的骨折,這種力是指在人體站立高度或低于站立高度跌倒時所產生的沖擊[1]。2013 年國際骨質疏松基金會(IOF) 報告:50 歲后有約50%女性和20%男性會發生初次骨質疏松骨折,并將會有50%再次發生骨質疏松骨折[2],有調查顯示我國2010 年50 歲以上人群骨質疏松骨折總患病率為26.6%,具有較高的發病率[3]。

骨質疏松骨折不同于普通創傷性骨折,提高骨密度是治療的基礎,減輕骨折后急性疼痛是治療的重點。唑來膦酸(zoledronic acid)是目前已知藥理活性最強的雙磷酸鹽,可顯著提高骨密度,降低骨折風險,是治療骨質疏松的一線用藥[4]。帕瑞昔布是唯一可靜脈注射的特異性COX-2 抑制劑,主要作用于中、重度急性疼痛,對COX-2 抑制作用明顯高于塞來昔布,對COX-1 抑制作用更低,鎮痛作用強,不良反應相對較少[5]。盡管選擇性的COX-2 藥物安全性高,副作用低,起效迅速,但不容忽視其對老年、心血管高危、出血性疾病等患者的危害,故在臨床上如何使用帕瑞昔布既能取得較好的鎮痛效果,又可減少不良反應發生是值得探索、亟待解決的問題。現將臨床研究報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

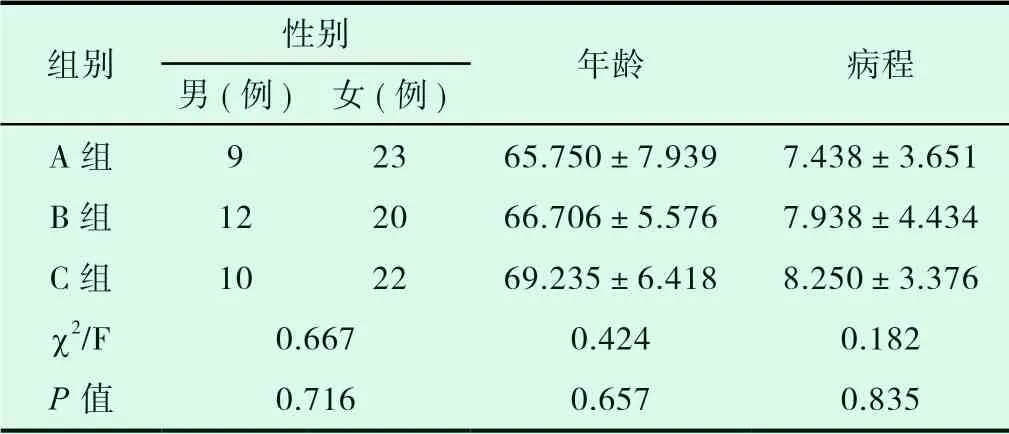

選取2017 年3 月至2019 年10 月河南省中醫院骨病一科骨質疏松骨折的患者共觀察96 例,按隨機數字表法分A組(n=32)、B 組(n=32)、C 組(n=32)。本研究通過醫院倫理相關要求,并簽訂知情同意書。見表1。

1.2 納入及排除標準

1.2.1 診斷標準

符合《中國老年骨質疏松癥診療指南(2018 年)》[3]標準:應用雙能X 線吸收法(DXA)測量第2~4 腰椎和股骨頸的骨密度(bone mineral density,BMD)。

1.2.2 納入標準

①符合骨質疏松的診斷標準,同時并發骨折者。②年齡50~80 歲,男女不限。③保證依從性良好者。④自愿簽署知情同意書者。

1.2.3 排除標準

①帕瑞昔布過敏的患者;②嚴重肝腎功能不全的;③患嚴重心腦血管疾病的患者;④近期接受過鎮靜劑或鎮痛藥物治療的患者;⑤手術前6 個月內有上消化道潰瘍或出血的患者;⑥神經和精神障礙史的患者。

1.3 方法

三組均常規給予基礎方案:唑來膦酸注射液(國藥準字H20113138)應用(將使用唑來膦酸注射液視為用藥第一天),具體方案:第一天9:00Am,250mL 生理鹽水ivgtt,100mL:5mg唑來膦酸注射液ivgtt,250mL 生理鹽水ivgtt。

三組均在基礎方案上,不同時間點、給予不同劑量帕瑞昔布,均給藥共3 天。

A 組:給予8:00 Am 40mg 帕瑞昔布iv dq。

B 組:給予8:00 Am 40mg 帕瑞昔布iv、20:00Pm 40mg 帕瑞昔布iv q12。

C 組:給予第一天8:00 Am 40mg 帕瑞昔布iv、20:00Pm 40mg 帕瑞昔布iv q12;第二天、第三天8:00 Am 40mg 帕瑞昔布iv qd。

1.4 觀察指標

1.4.1 療效指標

①參考視覺模擬評分(VAS)標準:VAS 指數從0~10,指數0~3 為輕度疼痛,4~7 中度疼痛,7~10 重度疼痛,疼痛程度與指數呈正相關。

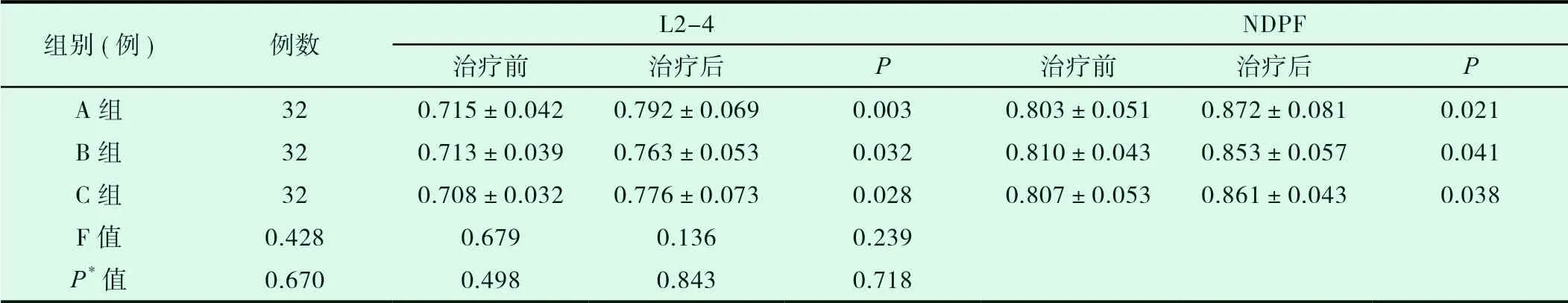

②骨密度檢測(BND):使用美國Norland 公司XR-36 型動態過濾雙能X 線骨密度測量儀(DEXA)測量腰椎L2-4 及非優勢側股骨頸(non-dominant proximal femur,NDPF)的骨密度,測定的單位為g/cm2,通過LS BMD 數據分析去除影響結果的骨折椎體,骨密度儀變異系數(CV)為0.232%。

1.4.2 安全性指標

①一般體檢項目:體溫(≥37.5°C)、脈搏、呼吸、血壓、心率。②血、尿、便常規檢查。③肝功能、電解質、腎功能、心電圖檢查。④不良反應所出現的癥狀、體征觀察。

1.4.3 觀測時點

①一般體檢項目:用藥前、用藥第一天、第二天、第三天,每日4 次;第4 天-第14 天,每日2 次。②血、尿、便常規檢查,肝功能、電解質、腎功能、心電圖:用藥前、第二天、第14 天,各一次。③骨密度:用藥前及12 個月時各測一次。④VAS 評分:用藥前、用藥第一天、第二天、第三天。⑤嚴重不良反應觀測:參考藥物臨床試驗規范,詳細記錄研究中的不良反應。記錄要追蹤復查至正常或療前水平。

1.5 統計學處理

采用SPSS 20.0 進行統計學處理;計量資料用均數加減標準差(±s)表示,多組間比較采用方差分析,兩組間比較采用獨立樣本t檢驗,組內配對樣本t檢驗,方差不齊時用近似t檢驗;重復測量資料,使用重復測量方差分析;計數資料以率或頻數表示,采用χ2檢驗。以P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 三組患者性別、年齡、病程分析

見表1。

表1 患者性別、年齡、病程比較[n(例)]

2.2 骨密度(BMD)比較

使用唑來膦酸注射液12 個月后測量A 組、B 組、C 組L2-4 及NDPF 的骨密度值較治療前有顯著性差異(P<0.05),骨密度值治療前三組間比較、治療后三組間比較差異均無統計學意義(P>0.05)見表2。

表2 三組BMD 值比較(g/cm2)

2.3 患者VAS 評分比較

第1 天三組間比較差異無統計學意義(P>0.05),第2 天B、C 組的VAS 評分均優于A 組,差異有統計學意義(P<0.05),而B、C 組間的VAS 評分比較,差異無統計學意義(P>0.05),第3 天三組間的VAS 評分比較,差異無統計學意義(P>0.05),A 組、B 組、C 組治療前后比較,差異均有統計學意義(P<0.05),見表3。

2.4 患者發熱人數比較

三組患者A 組共發熱9(28.1%)人,B 組共發熱1(3.1%)人,C 組共發熱2(6.3%)人。經卡方檢驗B 組與A 組比較(χ2=7.585,P=0.006),C 組與A 組比較(χ2=5.379,P=0.020),在減少發熱方面B 組、C 組均優于A 組,差異有統計學意義(P<0.05);B組與C 組兩組間比較(χ2=0.350,P=0.554),差異無統計學意義(P>0.05)。

2.5 患者不良反應比較

A 組、B 組、C 組均未見嚴重不良反應,所有均在停藥或對癥處理后消失,其中發生惡心、嘔吐共4 例,肝腎功異常3例,胃腸不適3 例,頭痛2 例,腹瀉2 例,低鉀1 例;B 組共發生不良反應較多為10 例,A 組共發生2 例,C 組共發生3 例,經卡方檢驗A 組與B 組比較(χ2=6.564,P=0.010),C 組與B組比較(χ2=4.730,P=0.030),在不良反應方面A 組、C 組均優于B 組,差異有統計學意義(P<0.05);A 組與C 組兩組間比較(χ2=0.217,P=0.641),差異無統計學意義(P>0.05)。

表3 三組VAS 評分比較

3 討論

骨質疏松(osteoporosis,OP)是骨量低下、骨脆性增加、骨折風險增高為特征的全身性骨病,是我國排名第4 位的慢性疾病[6],骨質疏松性骨折具有較高的發生率[7],臨床上廣泛將雙膦酸鹽(bisphosphonates,BPs) 類抗代謝性藥物作為治療骨質疏松癥的一線臨床藥物,其中唑來膦酸被推薦為治療骨質疏松的首選藥物[8-9]。有實驗研究表明唑來膦酸對羥基磷灰石的親和力在同類藥物中是最高的,是通過抑制甲羥戊酸通路,抑制破骨細胞分化、生成的,阻礙破骨細胞介導的骨吸收,對溶骨性病灶進行修復,緩解骨吸收和骨丟失,提高骨密度[8,10]。本次研究發現三組患者使用唑來膦酸注射液12 個月后,L2-4 及NDPF 的骨密度T 值均與治療前有顯著性差異(P<0.05),進一步證實唑來膦酸注射液治療骨質疏松的顯著療效,可明顯提高骨密度。

唑來膦酸治療骨質疏松具有可靠的臨床療效,但不容忽視流感樣癥狀等不良反應的發生,最常見的急性期反應(acute phase reaction,APR),以寒戰發熱、頭痛、乏力、四肢肌肉酸痛、關節痛等為表現,嚴重時會出現頭暈及心悸等癥狀,有報道唑來膦酸引起的APR 發生率為37.8%[11-12],Reid DM 等[13]的研究表明唑來膦酸引起的此類不良反應主要發生在首次給藥3天內。本次研究也是基于此為防治唑來膦酸發熱、骨痛等不良反應聯合應用帕瑞昔布3 天,同時根據帕瑞昔布起效快、有效時間大于6h 的藥物動力學原理[14],將不同劑量、不同時間點應用帕瑞昔布方案分為三組,尋求最優臨床療效與安全性。本次研究發現,在使用唑來膦酸注射液當天加倍使用注射用帕瑞昔布(40mg/次,2 次/天)及第2、第3 天當量使用帕瑞昔布不僅能降低大劑量帕瑞昔布應用的不良反應發生率,還可有效減輕骨質疏松骨折后的疼痛,減少唑來膦酸注射液造成的一過性骨痛、發熱等。

帕瑞昔布是特異性的環氧化酶-2(COX-2)抑制劑,其通過抑制炎癥介質前列腺素的合成,達到抗炎、解熱、鎮痛作用的[4],其具有高選擇性COX-2 抑制作用,對COX-2 的抑制作用是COX-1 的28000 倍,而塞來昔布是375 倍[5],帕瑞昔布相對于其他COX-2 抑制劑如塞來昔布具有更好的療效和安全性[15]。本次研究三組患者VAS 評分,治療前后比較均具有顯著性差異,帕瑞昔布能有效的緩解骨折后的疼痛。

治療骨質疏松骨折兼顧的問題更多,不僅要考慮抗骨質疏松的治療,而且要對骨折后疼痛著重關注,同時多數骨質疏松骨折患者為老年患者,其胃腸功能、心血管功能均存在或多或少問題,在治療的同時更應照顧。在抗骨質疏松的同時,使用選擇性的COX-2 消炎鎮痛藥進行骨松疼痛治療,該治療方式既從根本上解決骨質疏松的病理改變,同時緩解唑來膦酸注射液使用時發生的骨痛、發熱等流感樣反應,能到達標本同治的臨床療效。